بقلم يارا شعبان

يعلن الوطن قدومي. هبطت طائرة الأجنحة الملكية مطار الملكة علياء تمام الساعة الخامسة بعد الظهر. أجر حقيبتي الخضراء، وأقف بانتظام عند طابور القادميين الأردنيين، أو كما يحلو لي أن أسميه “طابور أبناء الوطن الحبيب”. لحظات و معاناتي توشك على الإنتهاء، فأنا أراقب السيدة الأم الفاضلة وهي تجر أيضا طفلها الذي أمتعنا طوال الإثنتي عشرة ساعة، وخفف من حدّة أجواء السكينة التي يحتاجها الراكبون.

قد مرت عشرة أسابيع، كنت في دوامة معرفية من الدرجة الأولى، وما زلت أسيرة دواخ فكري أشك في قدرتي على التخلص منه. آخ، إني أستطيع أن أملأ مئات الصفحات في الكتابة عنه، لكني أستأذن نفسي هنا، فأنا هرمة الآن، و أحتاج إلى جرعات من الحقيقة أستلها هنا. لا تيأسوا، فقد يقرص الحنين عقلي أو قلبي ويا “خوفي” الاثنين معاً، و حينها سأنفجر جعجعة لا يدري أحد عواقبها!

سأعفيكم أيضاً تفاصيل استقبال الأهل، فكل من اختبر دبابة العواطف العربية يستطيع أن يتخيل ملامح الاشتياق الشديد البادي على الوجوه، وعلامات الصلاة المتواصلة لعودتي الآمنة.

وصلت المنزل. ياه، كأن الصيف لم يكن وكأن كل شيء لم يكن. يا لقوة اللحظة ولقوة الواقع ولقوة المعالم! أفرغ حقائبي ونصف عقلي معي ونصفه الآخر ما يزال يحارب فرق التوقيت. طبعاً أهم شيء هي الشهادة؛ الإثبات الملموس بأني “ما رحت عالفاضي” وأن هناك شهوداً “من الدرجة الأولى” على مشاركتي الفعّالة في البرنامج، وكما سمعتم جميعاً من قصص العودة الحميدة من بلاد العم سام، فقد شهد الميزان كذلك بفوزي ببضعة كيلوغرامات -ثمانية على وجه التحديد- أخفيتها تحت Tshirt و Tights على الطريقة الأميريكية في آخر أسبوعين.

حدسي الأول كان في إخفاء الشهادة، ففي وطن مولع بجمع وتصفيف الشهادات والألقاب، لم أكن أريد أن أنضم لهذه اللائحة، لكني اكتشفت سريعاً أن هذه الوثيقة هي الحل الشافي لوابل الأسئلة التي ستطرح لاحقاً: “شو استفدت من البرنامج؟”، “شو فايدة الروحة؟”، “بفيدك إشي بشغلك؟”، … وعلى نقيض اعترافاتي العلنية، فإن ما أعتز بحمله من جامعتي هو امتنان لا تحده الكلمات، ولا يتسع في قلب واحد. ما أحمله هو سنين من الذكريات تكونت في أسابيع، ما أحمله هو ملاحظاتي البسيطة وصداقات حقيقية تشكلت بعيداً عن المصالح المتبادلة أو التواجد في الأنشطة المشتركة. ما أحمله هو لعنة؛ لعنة أني علمت بعض الملامح عن نفسي وعن الآخرين، وفي المعرفة عبء ومسؤولية، وفي الإمتنان واجب مثقلة أنا به إلى الأبد.

في بادىء الأمر اهتديت، دون أن يخبرني أحد، أني و في وهم صَوّرته لنفسي، منفتحة لتجارب وخبرات جديدة. كم كنت مخطئة، فأنا سليلة تاريخ عريق من الأفكار المغلوطة المنقولة على التلفاز أو حتى على وسائل الإعلام الجديد. وقد وجب علي دراية هذا الخطأ، فجميع الطلاب من خمسة وثلاثين بلداً هم متفردون ومتميزون، يحملون إرث حضارة أوطانهم بتشكيل عجيب كما أنا أحمل هويتي العربية والأردنية بنكهة انفرادية بحتة. لكني تداركت هذا الخطأ مبكراً، وشعرت و جميع الطلاب كذلك بأننا متشابهون ومتجانسون، وهذا الوفاق والتزامن الفكري جعلني أدرك أن هناك سجوناً نقفل نحن أبوابها، وعوالم مختلفة يجمعها نبض واحد، وأن الإنسانية ليست مجرد حالة فيزيائية مشتركة حسب تقارير الأمم المتحدة أو كتب الأحياء.

لقد سُئلت عن رأيي في نعت الأردن و”الشرق الأوسط” بالدول النامية، أجبت حينها أنه مصطلح غير دقيق فنحن “متقدمون” في مجالات، ومتأخرون في مجالات، ونجري قفزاً للوراء في البقية. وكان للسؤال تتمة وهو كيف أصف إذاً “الشرق الأوسط”؟ انزعجت وقلت: “لا تستطيع أن تسألني عن الأردن بالإشارة له بالشرق الأوسط! إن التقارب الجغرافي لا يتضمن تشابه المعالم الحضارية، فالأردن يختلف عن بقية الدول المجاورة.” ثم استطردت بالقول: “أما عن الأردن فنحن “ملخبطين”؛ إن اندماج التكنولوجيا في حياتنا اليومية هو أمر مذهل، وأنا أشهد أن التطور في مزاولة التكنولوجيا أمر ينبئ بالخير والبركة، لكن في مجال تطور نوعية الفرد والمواطن، وطرق الإفادة من التكنولوجيا فنحن نتصدر ترتيباً مختلفاً.” وللحق أن يعلن نفسه أيضاً، فالأمر معقد. فأنا خبيرة في إلقاء اللوم ولي باع في وضع الاصبع محل الجرح إن كان الأمر يتعلق بالفرد وكفاءة الفرد. لكن ضوء الاتهام يسلط أيضا على المجتمع والثقافة السائدة.

الفرد هنا لا يقرأ. أمّي يحمل شهادة جامعية، وأستغفركم من تعميمي لكن أحياناً تزداد أمية الشخص مع تقدم مراتب الشهادة. نحن شعب وأمة لا نقرأ، لا نعرف كيف نستمتع بالقراءة ولا كيف أن نحيا بالقراءة. يكفينا فخراً أننا ندرس-إذا كان مطلوباً في الإمتحان طبعاً. ومما استحوذ على اهتمامي (حين قارب البرنامج على الإنتهاء، كنت قد أشرفت شخصياً على ملاحظة الفرق بيننا وبين غيرنا) قدرتهم الفائقة على التركيز حتى يتم إنجاز العمل أو الهدف المطلوب، ويداً بيد قدرتهم الفائقة أيضاً على الإستمتاع في وقت الإستمتاع والإستجمام في وقت الإستجمام، وفي التحدث في الوقت المناسب للتحدث، وللإنصات في بقية الأوقات. أما هنا فعندنا “شوشرة” وتداخل. فنحن كأفراد عائلة واحدة نفتقد للحرية في التحكم بأوقاتنا؛ فسلسلة من الواجبات الإجتماعية -المرغوب وغير المرغوب فيها- والتقاليد تتحتم أن يكون هناك تحكم خارجي. وبالنسبة للثقافة، فإن هناك خوف داخلي من استطراد وقت الضحك -الله يكفينا شرّه- أو ثقافة السفر من أجل السفر، أو ثقافة المرح كجزء أساسي من حياتنا ومن احتياجاتنا كآدميين. أظن إننا وضعنا جميع ذلك في مصطلح المياعة والأنانية، فأي رغبة في الانبساط يعود إلى أنانيتك الفردية، أما الجدية والعصبية فهي من خصائل الوقار والإلتزام.

لا بد لي الآن من بث الأمل- في نفسي على الأقل، فأنا أؤمن فقط بالنهايات السعيدة، وإن كنت على العموم أبتعد عن التفاؤل خوف الحسد، وهذا أيضاً من رواسب ثقافة بالية.

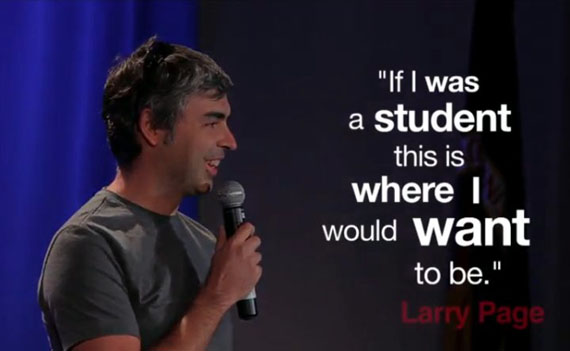

لقد أمضيت صيف عام ٢٠١٠ في Singularity University، في قطار محطته الأولى غداً، وسرعته تتجاوز توقعات كاتبي الخيال العلمي. لكن ماسأقدسه هو ما أغدقني أقراني به وما تعلمته منهم، وهو قديم ومعاصر في نفس الوقت؛ أحط نفسك بالإلهام. أغلق بابك واقرأ، حقك على نفسك بالقراءة. اسأل نفسك: ما هو الشيء الذي لا تستطيع أن ترى نفسك بدونه، وما هو الشيء الذي لا تستطيع أن ترى العالم بدونه؟ ثم اعمل على تحقيق ذلك يوماً بيوم. اصبر ثم اصبر بعد، وإن نفذ الصبر منك فاستعر بعضا منه ممن تشاء وكيفما تشاء. استثمر وقتك بالضحك، وإن ضاقت بك الطرق، فاخرج وابحث ولا تعد قبل أن تجد ضالتك، ثم اصبر بعد واعمل بهدوء. امش قليلاً كل يوم واحلم. ولا تخاف الفشل. افشل كثيراً، افشل باكراً، هذا أهم ما اعتبرته

وإن كنت في هذه الكلمة أتممت خطابي الموجه لك عزيزي القارئ، فقد تدرك – أو لا تدرك – أن هذه الرغبة الدفينة العلنية للنصح هي أيضا من قيود تنشئة صالحة. أخشى الاعتراف بأن ما يقال عن فقر الفرد العربي في أيجاد مساحة تعبير هو صحيح. فالعربية تميزت في دوائر المناقشة بالمقاطعة – وإن ظننتها تضفي على الحوار قليلا من الملح – وبالحدة والحماس وأحيانا بالملامح المسرحية وبكثير من الغضب، وكأني أريد أن أتكلم دهرا. هل حقا لدي ما أقوله؟ هل لدي الحق بأخذ المبادرات وإدارة الحوار وفرض الآراء بشكل غير مباشر؟ هل تتواكب علي لحظات يوريكا متواصلة توجب على الجميع القفز فرحا حين أشاركهم بها؟ الحق يقال أنه كان لدي ما أقوله، وكان سؤالي يسترعي الانتباه ويستحق الإجابة. لكن ما لم أدركه أنه كان للجميع نفس الحق وكان الجميع ينتظر دوره بهدوء وكان الجميع يدرك بأنه ستتاح له المشاركة عاجلا أم آجلا وبأن مجال الكلام مفتوح دوما ولكن “الشاطر”هو من ينتج.

هكذا أمضيت صيف عام ٢٠١٠ في Singularity University، في قطار محطته الأولى غداً، وسرعته تتجاوز توقعات كاتبي الخيال العلمي. وما اختبرته أن التكنولوجيا تتسارع وفق اقتران أسي وليس اقتران خطي، ونحن نقترب من النقطة التي لا نستطيع فيها التوقع كيف سيكون المستقبل، وعلينا الاستعداد لمواجهة هذا الواقع، وعلينا كذلك أن نعلم كيف ستتقاطع عدة تكنولوجيات معاً وكيف نستلهم من هذا التقاطع حلولاً للمشكلات الإنسانية التي نواجهها. وفي خضم إعصارات فكرية وتحديات للتفوق على الذات وإنقاذ العالم التقيت نفسي كذلك، وابتسمت.