في كتابه الضخم «مشروع الأروقة»، يعالج والتر بينيامين نقلة باريس نحو الحداثة والطريقة التي عايش بها المجتمع، ويجمّع كمية من الكتابات حول مواضيع مختلفة منها شهادات مقتبسة عن زوار المعارض العالمية التي أقيمت في المدينة لاستعراض أحدث المنتجات الصناعية. تثير تلك الشهادات مجموعة قضايا متعلقة بالتغيّر الحضري وصعود الرأسمالية، لكن أكثر ما فيها إدهاشًا قد يكون ظاهرة لقاء الإنسان بالآلة للمرة الأولى، والطريقة الشعرية التي عايش بها الكثيرون ذلك اللقاء، بين من شبه القطارات بـ «تماثيل أبي الهول التي تحرس المعابد المصرية» ومن تغزّل بـ «تلوّي المحركات البخارية وسيمفونيات الآلات النحاسية».

بين افتتاح أول سكة قطار في باريس عام 1837 وانتشار سيارات فورد في المدن الأميركية عام 1908، قفز عدد سكان نيويورك من 300 ألف إلى 3 ملايين نسمة، ولندن من 3 ملايين إلى 7 ملايين، وأخذ أهل المدن يشعرون بآثار الثورة الصناعية تحت شبابيك بيوتهم، تُغرق عالمهم للمرة الأولى وتعطي الساحات والشوارع صوتًا جديدًا.

عاش الكثيرون ذلك الزخم بحماس، وبدأت ثنائية المدن الكبيرة والآلات تنعكس على ولادة لغة جديدة لدى فئة من الطليعيين الشباب، منهم مجموعة فنانين ومفكرين إيطاليين تبنوا اسم «الحركة المستقبلية»، والتي كان من أدبياتها بيان عام 1913 بعنوان «فن الضجيج» بقلم لويجي روسولو، الممثل الموسيقي للحركة.

أدرك روسولو حاجة القرن الجديد إلى موسيقى جديدة تجد وحيها في الشارع، ورأى وجوب التحرر مما سماه الـ «دائرة المحدودة للأصوات النقية»، أي أصوات الآلات الموسيقية التقليدية التي صارت برأيه عاجزة عن إثارة أي إحساس لدى الإنسان:

«فلنمش معًا عبر عاصمة حديثة عظيمة بأذن أكثر تيقظًا من العين (…) بين خرير المياه، الهواء والغاز داخل الأقنية المعدنية، قرقعة وخشخشة المحركات التي تتنفس بروح حيوانية، صعود ونزول الصمامات، المناشير الميكانيكة (…) سنتسلى بتخيّل توزيعنا الأوركسترالي الخاص من الأبواب الجرارة للمتاجر الكبيرة وهرج الحشود والهدير المختلف لمحطات القطار ومصاهر الحديد ومعامل الأقمشة ودور الطباعة ومولدات الكهرباء ومترو الأنفاق.»

بدأت أحلام روسولو تلك بإثبات نبويتها بعد الحرب العالمية الأولى، حين انطلق الغرب في بحث جماعي عن فن يقطع العلاقة مع الماضي. ومن غير المستغرب أن تشكل القطارات إحدى أولى خطوات ذلك البحث، كونها قدمت مفهومًا جديدًا عن الصوت والإيقاع، وطريقة جديدة لإدراك المسافة والوقت.

في عمله السيمفوني «باسيفيك 231» من عام 1923، يقدم السويسري آرثر هونيجر دراسة صوتية لقطار بخاري في انتقاله من السكون إلى الحركة، ويصف الحياة التي تدب تدريجيًا في مختلف مكوناته من صافرات وعجلات ومفاصل معدنية، محولة إياه من كتلة معدن بارد إلى جسم مشتعل ينطلق إلى الحقول. ينجح هونيجر في تقديم موسيقى حضرية وحركية تستمد إيقاعها من الآلة بدل اللغة البشرية، وجمالياتها من كل شيء ميكانيكي وصناعي بدل الشعري أو الطبيعي، ويستعرض الأوركسترا التقليدية في مخاضها لإنجاب صوت جديد لها وللقرن.

عام 1930، قلب البرازيلي فيلا-لوبوس المواقع في«قطار الضواحي الصغير»، حيث يأخذ المستمع دور متفرج خارجي في نقطة جغرافية ثابتة، يسمع قدوم القطار من بعيد بإيقاع أخرق وشبه كوميدي من جرجرة العجلات ونفير الأبواق، ثم يتحول إلى مرافقة لأغنية برازيلية مبهجة قبل أن تتلاشى صافراته مجددًا إلى رنين شبحي بعيد. صورة الآلة هذه التي تأتي من بعيد (جغرافيًا ومجازيًا) شكلت مبدأ قطع أوركسترالية أخرى مثل «وصول الجرّار إلى الكولخوز» للروسي موسولوف أو متتالية «باريس» التي يستهلها الفرنسي إيبير بمشهد انبثاق المترو من نفقه المظلم.

في مقاله «المؤلف وعصر الآلة»، كتب الأميركي ابن نيويورك جورج جيرشوين عن وجوب أن «تضع كل من الميكانيكية والأحاسيس يدها بيد الأخرى، بنفس الطريقة التي تمثل فيها ناطحة سحاب انتصارًا للآلة وتجربة عاطفية مبهرة في ذات الوقت». وبالفعل أثبت جيرشوين ذلك عام 1928 في عمله السيمفوني «أميركيّ في باريس»، حيث يدوّن مشواره كسائح مذهول بين المقاهي والحدائق والبولفارات الكبيرة للعاصمة، ويسمع تأملاته الداخلية على وقع المدينة وصخبها بطريقة مسرحية ورثها عن غنائيات برودواي، مجال شهرته الأول، وبتفاؤل وحب للحياة يصبغان أعماله عمومًا ويجعلان من عمله هذا لوحة حماسية لباريس في ذروة حداثتها، تتفجر بالأغاني الكرتونية ورقصات الجاز.

في نفس الفترة الذي زار فيها المؤلف الأميركي باريس، وصل الفرنسي إدجار فاريز إلى نيويورك مهاجرًا، ولكنه بعكس نظيره لم يكن ينوي الاحتفاظ بأي إرث غنائي أو مسرحي، وكان يرى مستقبلًا تحكمه لغة فنية جديدة كليًا. يستعرض فاريز أفكاره هذه في عمله الأوركسترالي «أميريكيات»، مجسدًا ولعه بالمدينة التي شكلت شوارعها الشطرنجية وألوانها المعدنية والخرسانية في عيونه يوتوبيا مستقبلية.

لكن عمل فاريز كان أكثر من مجرد تجميع لأصوات الشارع من جلبة الشاحنات وصرير الجسور المعدنية، فقد مكنته براعته التقنية من خلق صوت خفي للمدينة يترجم حتى أضواءها وألوانها، ويعيشها كتجربة روحية، و«أميريكيات» بذلك هي مثل كتابات جويس المعاصر، تولد من المدينة أولًا وآخرًا، ولكنها تكتسب حياةً أبعد بكثير.

بعكس الأمثلة السابقة، يتحول صوت المدينة في أعمال فاريز من أداة تصويرية يستعيرها للتلميح إلى المادة الأساسية لبناء العمل. ففي« الأميركي في باريس» يكتب جيرشوين بصوته كإنسان، بينما يعطي فاريز المدينة صوتًا لتتكلم وحدها فتتعدى كونها مسرحًا أو ديكورًا مركزه الإنسان، وتصير آلة حية وهائجة تتنفس دخانًا ونارًا، وتزأر بصوت مليون محرّك مبتلعةً الإنسان باعتباراته العاطفية والذاتية.

تعري موسيقى فاريز الخواص الكامنة في الخامات الصوتية لآلات الأوركسترا، مثلما فعل معماريون معاصرون باستخدام الحديد والخرسانة دون تغطية أو تزيين، وهي تطرح بذلك الأسئلة بخطوط عريضة حول ماهية الضجيج، وحول اللحظة التي ينزلق فيها الصوت من خانة الصوت الطفيلي المكروه إلى الصوت المرغوب في العمل الفني.

بموازاة ذلك، رسم الفنانون التشكيليون الآلة بكل الحب الذي رسم به سابقيهم مشهدًا طبيعيًا أو أسطوريًا، كما طور الفنان التشكيلي دوشامب مفهوم الغرض المعثور عليه (found object)، وهو منتج صناعي أو استهلاكي من الحياة اليومية يحوَل إلى قطعة فنية بقرار من الفنان لإظهار قيمة جمالية فيه ونوعًا من الحقيقة الغائبة عن الفن التقليدي المبتذل. نجحت هذه التجارب البصرية مع نظيرتها الموسيقية في إنجاب سينما تجريبية يعتبر فيلم «الباليه الميكانيكي» لعام 1924 أحد رموزها، والذي كتب موسيقاه الأميركي جورج أنثايل مستخدمًا تجمعًا من البيانوهات وآلات الإيقاع ومراوح الطيران قبل أن يكتب لاحقًا نسخة منقحة أكثر قابلية للأداء وبذات الروح الراقصة.

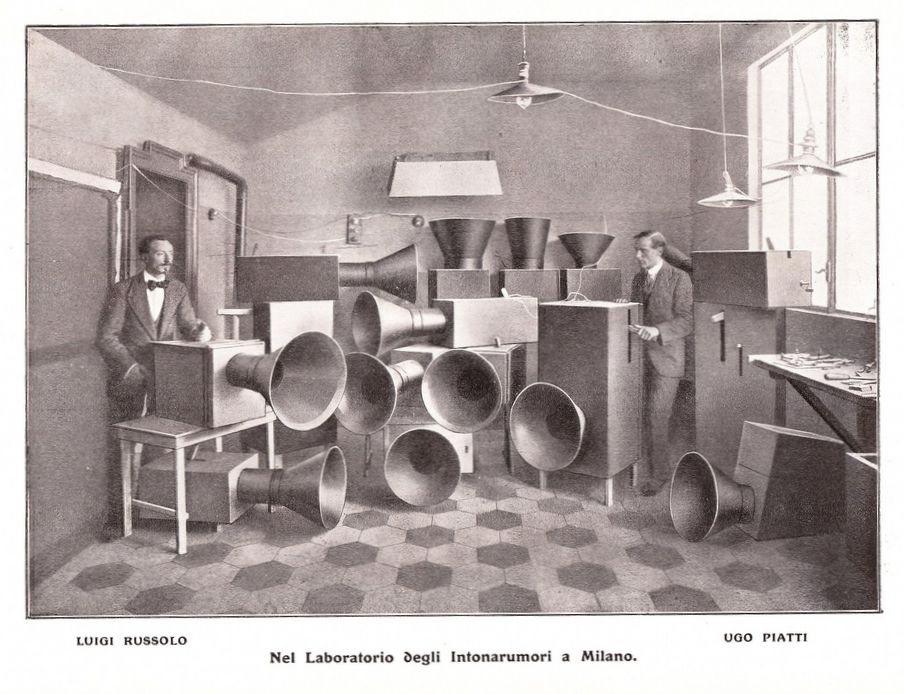

أما روسولو صاحب البيان المستقبلي لعام 1913، فقد استمر بعد الحرب بتطبيق أفكاره مطورًا فصيلة جديدة من الآلات الموسيقية سماها بالـ «إنتوناروموري»، أي صانعات الضجيج، وهي علب كبيرة مزودة بأوتار وأبواق استخدمت إما وحدها في أعمال مثل «استيقاظ مدينة»، أو مع آلات وبنى أكثر تقليدية، مما أنجب قطعًا كابوسية تبدو وكأنها تعيش زمانين في آن واحد.

في الاتحاد السوفييتي الوليد، عاشت الموسيقى الحضرية والحديثة حياة مزدهرة تناسبت مع أفكار الشيوعية برفض الفن البرجوازي والاحتفاء بالحياة الصناعية كأداة شعبية للتقدم. ومن بين التجارب السوفييتية فورجر في «الرقصات الميكانيكية» أو موسولوف في«مصهر الحديد»،كما يبرز اسم أرسيني أفراموف، الذي قاد عام 1922 التجربة الأكثر راديكالية ربما في تاريخ الموسيقى.

لقيادة عمله سيمفونية «صفارات المصانع»، صعد أفراموف إلى سطح برج في مدينة باكو ممسكًا علمي سيمافور. الآلات الموسيقية كانت كل شيء وكل أحد، المدافع والباصات والطائرات والبحرية السوفييتية التي تجمعت في الميناء، إضافةً إلى جوقات من الناس والصفارات التي تغني نشيد الأممية. كما طور أفراموف نظام تنويط خاص، يستخدم رسومات ومجموعة من التعليمات التي توضح بعناية كيف ومن أي شارع سينطلق الصوت، لتصبح المدينة هي المسرح والعرض معًا، وتتحول من آلة بشرية إلى أخرى موسيقية ذات صوت واع ومنظم.

قامت أفكار أفرامووف على ترجيعات إيديولوجية قوية، فبينما هدف الطليعيون المذكورون سابقًا إلى خرق الحدود بين «الصوت النبيل» للآلات الكلاسيكية والصوت «غير النبيل للشارع، هدف أفراموف إلى قلب الثنائية على الطريقة الماركسية كنوع من ديكتاتورية الشارع، مما أدى إلى أن اختياره للأصوات لم يكن بالضرورة مدفوعًا بإمكانات الصوت نفسه بقدر ما كان مدفوعًا بمعناه ورمزيته كآلة عسكرية أو مبنى حكومي وما إلى ذلك. كما أن المدينة لدى أفراموف لا تعاش كتجربة فردية بل ككل جماعي، وكرمز حكومي يفرض جبروته. في سيمفونية «صفارات المصانع»، يصبح طموح ماركس بإحضار «نهاية التاريخ» الحقيقة الحرفية لموسيقى تحررت من صراعها واستنفذت أدواته القديمة، مستبدلة إياهم بآلة جماعية مشتركة وأبدية تصنع صوتًا من الناس وإليهم.

سماع سيمفونية أفراموف اليوم عبر السماعات لا يمكن إلا أن يكون تلميحًا طفيفاً لما كانت فعلًا عليه، فعيش المستمع لتجربة يرى فيها مدينته تستيقظ على صوت خارج عن صوت يومها الاعتيادي يعصف بجدرانها وسماءها لا بد وأن يترك أثرًا صاعقًا (إن لم يكن مرعبًا)، وأن يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كنا لا نزال نستطيع وصم هكذا عمل بالموسيقى، أو أنه أقرب إلى استعراض حضري-صوتي من نوع ما، وأننا دخلنا عصرًا يمكن فيه للصوت أن يعيش حياة فنية خارج الموسيقى.

انتهت الحياة القصيرة لذلك الجيل من السوفييت الطليعيين بمجيء ستالين الذي فضل العودة إلى فن أكثر «فخامة» بالمعنى البرجوازي المحافظ للكلمة. أما في الغرب، فقد ظل بإمكاننا سماع استمرار روح العشرينيات بعد الحرب العالمية الثانية لدى أشخاص مثل بيير شيفر، أحد مؤسسي «الموسيقى الخرسانية»، ولو أن الاتجاه العام كان يذهب تدريجيًا نحو استبدال كل ما هو ميكانيكي بإلكتروني، والبحث عن الأصوات الجديدة في الاستديوهات ودور الإذاعة بدلًا من الشارع.

مع تلك الأصوات الإلكترونية التي تزدهر اليوم بوفرة وكروتين شبه قسري في الموسيقى الدارجة والاستهلاكية، يبدو من الصعب تخيل وقت كان فيه البحث عن صوت جديد ضرورة تاريخية، والاحتفاء بزمور سيارة أو مجيء قطار أكثر من مجرد متعة طفولية. فقد أدرك مؤلفو العشرينيات أن المدن هي كائنات معقدة ومدهشة يمكن أن نقرأها عبر صوتها، ثم أن نقرأ أنفسنا من خلال ذلك الصوت. وعندما بلغت الموسيقى الكلاسيكية عمر حداثتها تلك، خرجت إلى الشارع وعادت بما وجدته إلى خشبة المسرح، مؤكدةً أن هذه الأشياء تستحق الوقوف عندها، وأن مفرزات المدينة التي نتعثر بها أحيانًا أو نتجاوزها عن قصد أو بغيره تنتهي بداخلنا على شكل أسئلة ودروس وصور؛ فالمدن وأهلها يخلق كل منهما الآخر على شكله، ويشكلان بتفاعلهما المستمر وقود الآلة الضخمة التي رأى فيها جيل العشرينيات مستقبل الإنسان وقدره.