في العدوان الأخير على غزة، والذي تلا حضورًا فلسطينيًا كبيرًا وجديدًا في الفضاءات الرقمية حول قضايا الشيخ جراح والأحياء الفلسطينية الأخرى التي كانت، وما زالت، مهدّدة بتطهيرها عرقيًا من سكانها لاستبدالهم بصهاينة من كل مكان، ظهرت للعالم وبأشكال عدة الترجمة البصرية للهوية الفلسطينية. وإلى جانب صور عديدة من أراشيف قديمة لفلسطين، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ملصق ألفبائية فلسطين الصادر عن دار الفتى العربي، وبرز بقوة في هذه الفضاءات، معيدًا إلى الأذهان أعمال هذه الدار.

دار الفتى العربي هي أول دار نشر عربية للأطفال، أنشئت عام 1974 في العاصمة اللبنانية بيروت، واستمرّت حتى عام 1994. وخلال هذه السنوات أصدرت الدار 178 عملًا للأطفال، توزّعت على 17 سلسلةً لمختلف الفئات العمرية، منها «سلسلة قوس قزح» و«سلسلة الأفق الجديد» و«سلسلة من حكايات الشعوب».[1] نشأت الدار، التي مولها أكثر من 15 رجل أعمال فلسطينيين، عن مركز البحث والتخطيط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. ورغم هذا الارتباط بالمنظمة، إلّا أن الفنانة نوال الطرابلسي، والتي عملت في الدار خلال سنواتها الأولى، تقول إن منشورات الدار كانت مجرّد برنامج ثقافي صادر عنها ولم يكن هناك توجيه سياسي واضح للمنشورات من قبل المنظمة، على الأقل في سنواتها الأولى.

بعد أبحاث علميّة كثيفة في المجالات الاجتماعية والنفسية والتعليمية، أُسسّت الدار بمبادرة من نبيل شعث، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومدير مركز التخطيط الفلسطيني حينها، ومحجوب عمر، الطبيب والشاعر المصري الذي التحق بالثورة الفلسطينية، إلى جانب باسم سرحان، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس القسم التربوي في مركز التخطيط الفلسطيني. ضمّت الدار عددًا كبيرًا من المنخرطين في مجالات العلوم النفسية والتربوية والأدبية، فشغل الكاتب زكريا تامر منصب المدير الفني، أمّا كمال بلاطة فكُلّف بوضع التصور العام الفني لسلاسل الدار المختلفة وإخراجها، إلّا أنه بعد ستة أشهر من عمل بلاطة في الدار، استكمل أعماله الفنان المصري محيي الدين اللباد. كما شارك في أعمال الدار صنع الله إبراهيم وغسان كنفاني وبرهان كركوتلي وحلمي التوني.

يذكر اللباد أن الدار كانت تهدف في بداياتها إلى نشر 67 كتابًا للأطفال قبل نهاية العام 1974، أي خلال سبعة أشهر فقط. ويعلّق على هذا الهدف بالقول إن ذلك «لم يكن هدفًا منطقيًا ولكن بطريقة ما وبأعجوبة، حققنا هدفنا». إلا أن ذلك أدى، بحسب اللباد، إلى فشل ذريع في إدارة الدار وفي توزيع إنتاجها، ما دفعه لاقتراح فصل العملية الفنية عن العملية الإنتاجية في الدار، مفضّلًا أن تركز الدار على إنتاج المحتوى فقط، عوضًا عن الإنتاج والنشر. لم يعجب هذا المقترح شعث، فعاد اللباد من لبنان إلى مصر بعد السنة الثانية وبقي على عمله مع الدار من هناك.

من منشورات دار الفتى العربي في مكتبة حسين الأزعط. تصوير مؤمن ملكاوي.

شارك صنع الله إبراهيم في إنتاج المحتوى العلمي للدار، ومن بين ذلك الإنتاج «سلسلة الحكايات العلمية للصغار». وإلى جانب هذا المحتوى نَشرت الدار سلاسل لفئات عمرية مختلفة مثل «سلسلة قوس قزح» للأطفال بين ثلاث وست سنوات، و«سلسلة أتوماتيك» للأطفال بين أربع وسبع سنوات، لتعليمهم عن الأشكال والألوان. ذلك إلى جانب «سلسلة حكايات الوطن» و«الأرقام» و«سلسلة مستقبل الأطفال» التي تستهدف الأطفال من عمر ست إلى تسع سنوات، و«سلسلة الأفق الجديد» للأطفال بين سبع و12 سنة، والتي تضمّ قصصًا مثل «القنديل الصغير»، و«السمكة الصغيرة السوداء» و«قالت لي الحجارة». أصدرت الدار سلاسل شعرية أيضًا ضمت قصائد لمحمود درويش وأمل دنقل وغيرهما. كما شملت إصداراتها الملصقات الفنية والطوابع وقصصًا من التراث العربي والحكايا الشعبية العربية والعالمية المترجمة.

عمدت الدار، منذ أول أيامها، إلى تشكيل هوية بصرية جديدة للأطفال العرب. وعلى ذلك يعلق اللباد، في مقابلة مع مجلّة «بدون» عام 2010 بالقول: «تخلصنا من رسومات ميكي ماوس وتوم وجيري. وكانت الفكرة تتمثّل في تقديم جماليات جديدة وفي الوقت نفسه قوية بصريًا وكاملة من الناحية الفنية». إلى جانب الهوية البصرية للدار، فإن من أهم الركائز التي أسست عليها هي القضية الفلسطينية وأهمية الالتزام بها، إلى جانب السعي إلى تخليص المجتمعات العربية من عوامل التخلف، وهو ما عنى الحدّ من الاعتماد الزائد على الثقافات الأجنبية واستدخالها، بدلًا من الثقافات العربية وقدراتها التحريرية.

المنشورات المؤثرة فعلًا والتي تتخللها رسومات فائقة الجمال، تحمل بين طياتها وقائع حياة الأطفال الفلسطينيين؛ وأهمها تجليات الاحتلال الإسرائيلي والحاجة إلى المقاومة والتمسك بالهوية الفلسطينية.

يحاجج إسماعيل ناشف في كتابه «طفولة حزيران: مدونة دار الفتى العربي وأدب المأساة»[2] أن نقد المحتوى الذي تقدمه دار الفتى العربي ينشأ عادة بالاتكال على معايير غربية لا تأخذ بجدية ولا بعين الاعتبار الخصوصية العربية والفلسطينية التي تحكم حيوات أولئك الأطفال الذين كتبت لهم تلك الأعمال.[3] يذكر ناشف الباحثة الألمانية بترا دنجس التي نقدت منشورات دار الفتى العربي في مقال لها بعنوان «أدب الأطفال العربي اليوم: عوامل محددة واتجاهات»،[4] ترى فيه أن الدار «تقحم» رسائل وطنية للأطفال في قصصها، وتشير إلى عدم استلطافها الرسومات التي احتوتها الأعمال، وإلى كون الكتابة جافة وتنظيريّة. ويرى ناشف أن النقد الموجه لإنتاجات الدار على اعتبارها مرتبطة بأجندة تقليدية، إنما هو مفصل أساسي في الخطاب الاستشراقي على تحويراته المختلفة، إذ يرى هذا الخطاب أن مشكلة «تخلّف» المجتمعات العربية تكمن في تمسكها بجماعيتها القومية والإسلامية، بدلًا من تحديثها بمضامين وهيئات «غربية» متخيلة».

ربما تكون «ألفبائية فلسطين» من أكثر الملصقات الصادرة عن الدار شعبية، والتي توضح هذه «الراديكالية»، خاصة وأن نسبة مشاركتها قد تصاعدت في الهبة الفلسطينية الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. الملصق الذي رسمه اللباد في 1985 يظهر الألفبائية العربية من خلال صور لأغراض يومية يجدها الطفل العربي بسهولة في محيطه الطبيعي؛ مثل الثوب التقليدي تحت حرف الثاء، والذرة تحت حرف الذال والغربال تحت حرف الغين. إلا أن ألفبائية فلسطين تظهر كذلك أشياء مستخلصة من الواقع الفلسطيني المعاش والمُعرّى، مثل المسدس تحت حرف الميم، والقنبلة تحت حرف القاف، والشبل تحت حرف الشين والرصاصة تحت حرف الراء. ولذلك، قد يكون هذا الملصق من أبرز الأمثلة وأكثرها وضوحًا ومباشرة على عملية «تسييس» الطفل العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص. إلّا أن قراءة تنقد استخدام هذه اللغة الراديكالية مع الأطفال الفلسطينيين لكونها غير مريحة أو غير لائقة للأطفال هي قراءة ساذجة وسطحية ومضرة في بعض المواضع.

كُنت قد ناقشت في مقال سابق يبحث في حياة وأعمال الفنان الفلسطيني كمال بلاطة رفضَه الحاد لعملية تسييس أدب الأطفال أو «إقحام» دعوات المقاومة للأطفال من خلاله. وكان بلاطة قد تشاجر مع هيئة دار الفتى العربي في بداياتها بسبب رغبة القائمين على الدار بإدراج مشهد لطفلة مبتورة الذراع تنتقي من فدائي يزورها في المستشفى بارودة بدلًا من لعبة أطفال.[5] إذ كان بلاطة يفضّل أن تُعكس معاناة الطفل الفلسطيني بشكل أكثر رمزية وأخف وطأة، كاختفاء تدريجي لقارب تنتظره فتاة على البحر كل يوم.

وهنا يأتي الدور المهم والفعال لمنشورات جميلة ولكن راديكالية مسيسة مثل منشورات دار الفتى العربي. المنشورات المؤثرة فعلًا والتي تتخللها رسومات فائقة الجمال، تحمل بين طياتها وقائع حياة الأطفال الفلسطينيين؛ وأهمها تجليات الاحتلال الإسرائيلي والحاجة إلى المقاومة والتمسك بالهوية الفلسطينية.

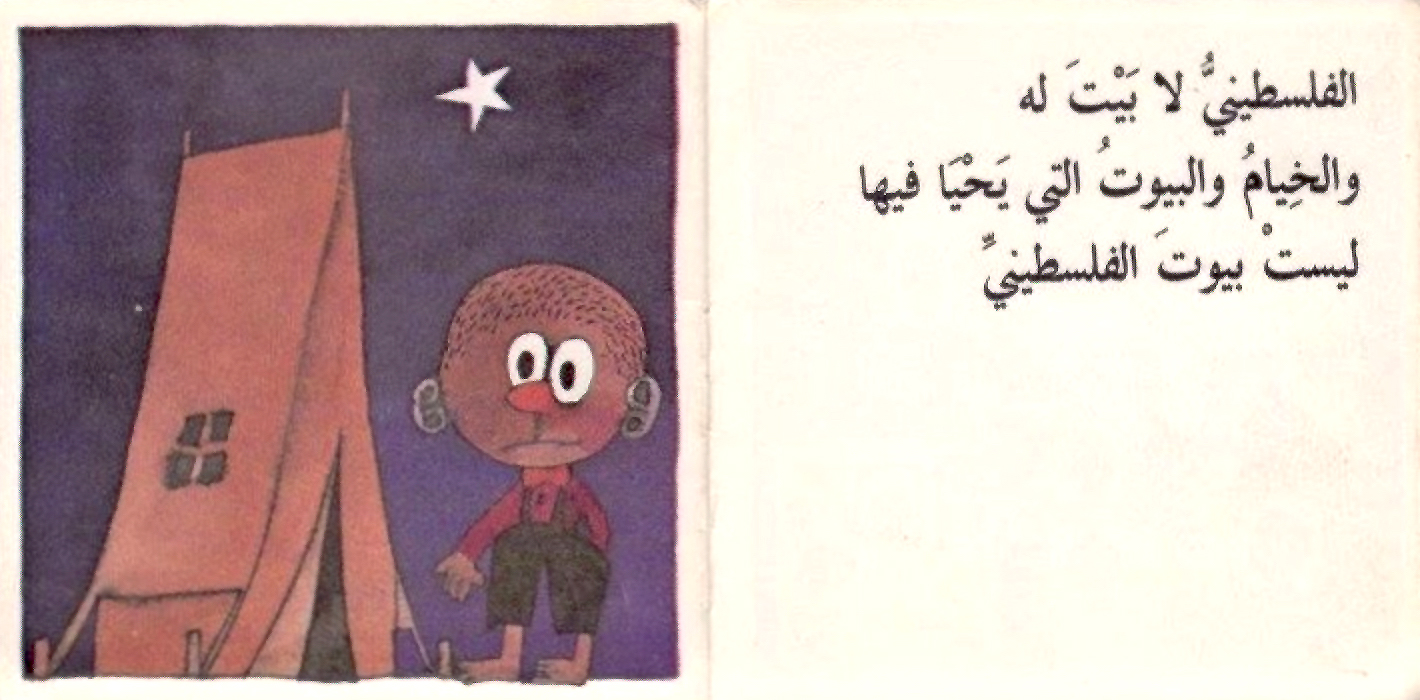

من أهم الأعمال وأكثرها تأثيرًا كتاب «البيت»، من كتابة زكريا تامر ورسم اللباد، والذي يظهر بيوت الحيوانات وأسماءها، مثل أن الدجاجة تعيش في القن، والحصان في الاصطبل، ويقرأ الطفل إلى جانب صورةٍ لطفل مشرّد يقف قرب خيمة أن «الفلسطيني لا بيت له، والخيام والبيوت التي يحيا فيها ليست بيوت الفلسطيني (..) بيت الفلسطيني يحيا فيه عدو الفلسطيني». وتَختم القصة جملة «كيف يستعيد الفلسطيني بيته؟ بالسلاح وحده يستعيد الفلسطيني بيته».

قد يرى البعض في تعليم هذه القصة الطفلَ الفلسطيني أن المقاومة المسلحة هي السبيل لاسترداد البيت المسلوب، «إقحامًا» لبروباغندا عسكرية في نص للأطفال، وهو ما لا يتناسب مع البراءة العالمية المتخيّلة، التي هي من حق كلّ الأطفال. إلّا أن مضمون النص يعكس بشكل سلس ذلك التباين الذي خُصّ به الطفل الفلسطيني بسبب واقعه، وهو أن الحاجة إلى براءة الطفولة التي يتمتع بها أطفال الآخرين لا سبيل لاستردادها إلا من خلال المقاومة المادية. وذلك حتى ينعم بهذه الطفولة المتخيلة الأولاد المستقبليون لهؤلاء الأطفال، بدلًا من ألا يوجدوا أبدًا كفلسطينيين، أو ألا يتسنى لهم الوجود أصلًا بسبب الحروب والمجازر التي لا تزال ترتكب ضدهم.

من قصة «البيت».

في دراسة تقع ضمن مجال الدراسات النفسية، وحملت عنوان «أتمنى أن أستطيع الرجوع إلى مدينتي الأم: سرديات المعاناة والنجاة عند أطفال فلسطين»،[6] طلب الباحثان القائمان عليها من 122 طفلًا فلسطينيًا لاجئًا رسم حياتهم. وخلصت الدراسة إلى أن الأطفال الفلسطينيين يحققون إنجازات أكبر في مسألة التأقلم مع الواقع القاسي الذي يعيشونه والصدمات الناتجة عنه، من خلال المقدرة السياسية والقصدية النابعتيْن من التحلي بالأمل ورفض الواقع الاستيطاني الصهيوني. وبالتالي فإن تقديم الأطفال الفلسطينيين على أنّهم مُجرّد ضحايا غير قادرين على الفعل السياسي والتصدي والمقاومة، تنزع من الأطفال قدرتهم على الأمل والحياة والحلم بواقع أفضل. وبحسب الدراسة كذلك فإن الطفل الفلسطيني يستخلص من بيئته الطاردة القاسية ممارسات للأمل والعمل وتخيل واقع أجمل وألطف، الأمر الذي ظهر جليًا، تقول الدراسة، في الرسومات التي رسمها الأطفال.

نجد تمثيل هذه الحاجة للتمسّك بالهوية الفلسطينية في ملصق «هي» مثلًا، للفنان حلمي التوني، الذي صدر عام 1979. تَظهر في الملصق ذي الألوان الزاهية امرأة باللباس التقليدي، تُعرّف على أنها «ساهرة مثل القمر، دافئة مثل الشمس، خصبة مثل الأرض، هي أمي، هي وطني، فلسطين». في تقديم فلسطين أمَّا خصبة وحنونة على أولادها صدىً واضح للأدب الفلسطيني وشعر المقاومة بشكل خاص، والذي يؤنث ويخصب فلسطين كفكرة مجردة وكتشخيص للأرض الفلسطينية التي يجب استردادها. وبحسب ناشف، فإن تمثيل المكان الفلسطيني مكانًا مؤنّثًا وطبيعيًا وتقليديًا لم يأت مصادفة، وإنما بعد إجراء دراسات مطوّلة.

يناقش ناشف في كتابه بالتفصيل كيفية نشوء فكرة الدار من أنقاض الهزيمة و«طرق معالجة حدث نكسة 1967 نصيًا». ويشرح كيف أن مجلة «شؤون فلسطينية» نشرت وثيقة بعنوان «فلسفة التربية للشعب العربي الفلسطيني» عام 1972، وكانت هذه الوثيقة «بمثابة الحدود الأولى للبيئة النصية لمدونة دار الفتى العربي الأدبية والتربوية، حيث بناءً على النقاشات التي انبثقت منها الوثيقة، وتلك التي تلتها باحثة عن آليات عملية لتطبيقها، ظهرت فكرة إنشاء دار نشر تعنى بأدب الأطفال الذي يجسد المنطلقات والقيم التي دعت إليها هذه الوثيقة».

من منشورات دار الفتى العربي في مكتبة حسين الأزعط. تصوير مؤمن ملكاوي.

من هنا، يدخل ناشف في نقاش حول السياق الفكري الذي انبثقت منه هذه الدار ومنشوراتها. ويشرح أبرز عناصر النقاش الذي كان يدور وقتها؛ أهمية توحيد البنى التحتية العربية، استرداد الأرض والاستقلال الذاتي، «والشعور الجماعي للأمة العربية الذي يعبر عنه أساسًا في المستوى الثقافي».[7] ويركز ناشف على تحوّل في الخطاب من خطاب قومي ديني إلى آخر برزت فيه «المضامين والقيم الحداثية العلمانية اليسارية»، بحيث لعبت دار الفتى العربي دور القيادة الفكرية الأدبية. وهذا الخطاب الذي ترجمته منشورات الدار بدقة بالغة، مراعية خصوصية وضع الطفل العربي، كان السبيل، كما ارتأى القائمون على المشروع، إلى التحرر الفكري لكي تنهض الجماعات العربية «كجماعة حداثية حرة ومستقلة». نرى من خلال طرح ناشف ووثيقة فلسفة التربية للشعب العربي الفلسطيني أن المشروع لم يكن فقط لأغراض تربوية وحتى علاجية (بناءً على ما سلف ذكره بخصوص الدراسات النفسية للأطفال الفلسطينيين)، ولكن لأغراض تحررية مستقبلية.

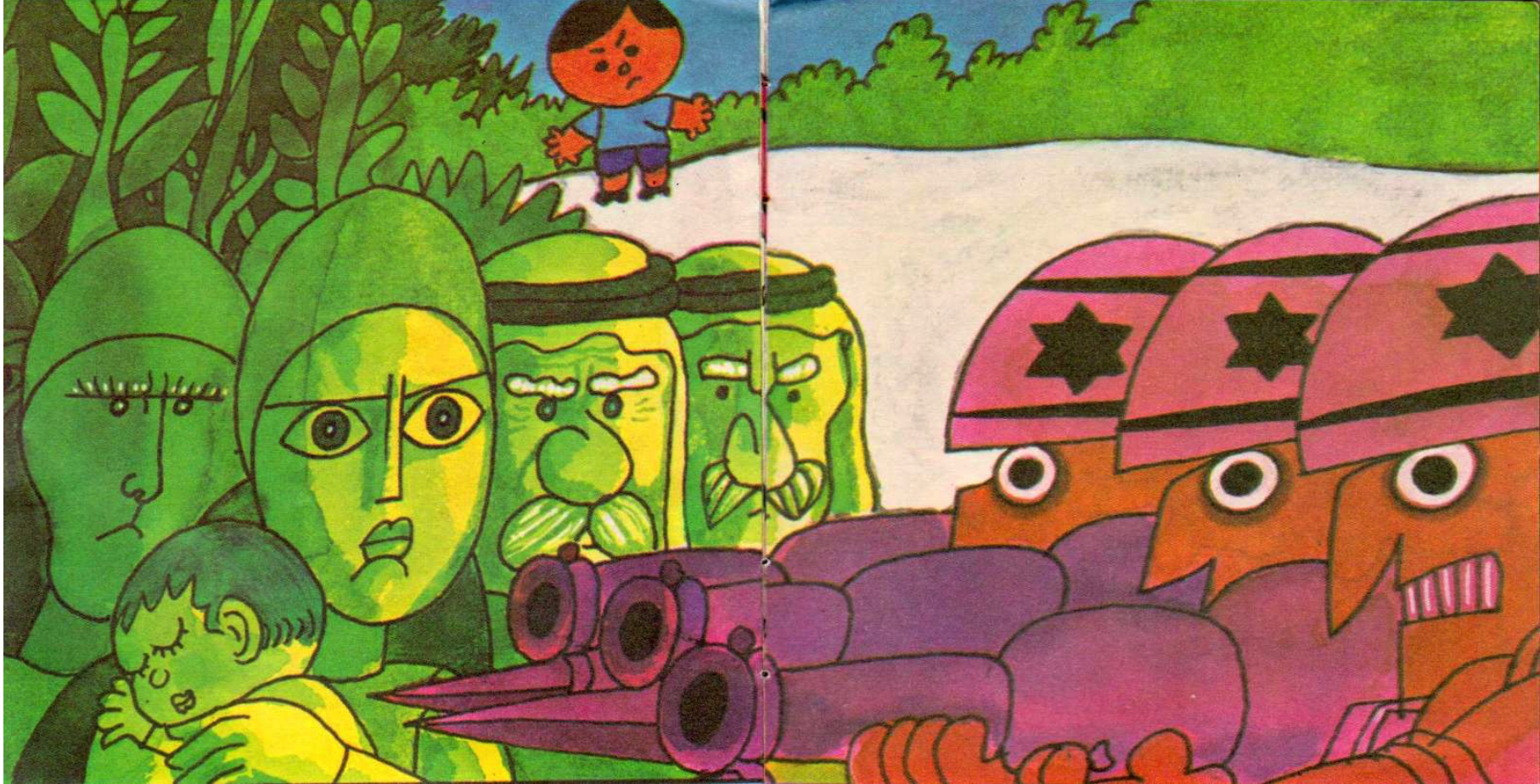

نرى هذه النزعة واضحة في قصة «حيلة ذكية»، فكرة زين العابدين الحسيني ورسم (أحمد إبراهيم) حجازي. تدور القصة حول طفل يدرك، عند مشاهدته للجنود الصهاينة يقمعون أهله وجيرانه، أن القنابل التي يحملونها تشبه الباذنجان. يلتقط الطفل حبة الباذنجان ويرميها صوب الجنود. بعد إخافة الجنود والانتصار عليهم، يحمل الطفل السلاح، وبذلك تختم القصة. تنّمي هذه القصة الحاجةَ الطارئة للطفل لرفض تطبيع أنواع الغصب التي يمارسها المستعمر الدموي ضده بشكل مباشر مادي، ولكنها تدعو كذلك لرفض الكيان الصهيوني بشكله الميتافيزيقي أيضًا.

ذلك الرفض بذاته هو الذي ارتعد العالم الناعس لرؤيته في آخر عدوان على الفلسطينيين، ذلك أن أطفال دار الفتى العربي، الذين هم اليوم شابات وشبان، قادوا موجةً فلسطينية موحدة مهيبة ضد السرديات الانهزامية التي نشأت من جهات غربية وعربية تدعو الفلسطينيين للانصياع. إلّا أن آليات المقاومة المختلفة التي هزّت العالميْن المادي والرقمي لدى الاحتلال ومشتقاته، والتي خلقَ الفلسطينيون، أطفال دار الفتى العربي، من خلالها خطابًا جمعيًا عالميًا أجبر الكثير من الغربيين على التفكير مليًا في إشكاليات دعم نظام أبارتايد مبني على التطهير العرقي والإبادة الجماعية، تثبت أن المقاومة الفلسطينية لم تمت يومًا، وأنها ببساطة تتغير وتتحوّل بناء على متطلبات الزمن الراهن والخطاب الذي يسوده.

من قصة «حيلة ذكية».

من أهم مقومات هذا الخطاب ضمّه لأنماط متعددة من الفكر والالتزام بالقضية، ونرى الكثير منها في منشورات الدار. «الفلاح والتنين» إحدى القصص التي تُجسّد ذلك، إذ تدور حول فلاح فلسطيني اسمه «أبو علي». «لم يكن أبو علي متعلمًا يكتب أفكاره كلمات في كتب، ولا مهندسًا يرسم مشاريعه فوق الورق، بل كان يرسم خططه أثلامًا عريضة في الحقل، ويزرع أفكاره بذورًا تنبت خيرًا في بطن الأرض». يهجم على القرية التي يعيش فيها أبو علي تنينٌ مفترسٌ تنبت له رؤوس جديدة كلما قطع أبو علي إحداها. وبعد صراع طويل مع التنين، قام الأخير بالقضاء على الفلاح. يولّد ذلك شعور الغضب عند أهل القرية الذين ينجحون بالتغلب على التنين أخيرًا وإطلاق سراح جثة الفلاح. «وما إن ارتاح جسد البطل في باطن الأرض، حتى نبت في يد كل شاب سيف مصقول كسيف الشهيد». العبر التي يراد لها أن تستخلص من خلال سريالية فذة في القصة تتخللها صور عبقرية الجمال، لا تتمحور فقط حول الحاجة إلى دحر التنين الذي يمثل الاستعمار الصهيوني، وإنما كذلك في فكرة أن البطل هنا هو فلاح فلسطيني «جبهته بلون تراب الأرض» وليس رجلًا ثريًا أو مثقفًا ملولًا.

ترتبط هذه الفكرة بشكل مباشر بإحدى مقومات الدار، وهي الحاجة إلى التخلص من الطبقية. ذلك أن المنشورات التي سبقت دار الفتى العربي، كما يشرح ناشف، كانت تُنشر لأغراض تجارية بحتة، وبالتالي كانت تحوي «نزعة طبقية عميقة، فهي تركز على أفضلية معينة من المجتمع، وهي طبقة الملوك والأمراء والنبلاء والعائلات الكريمة».[8] ولذا، نجد أن الفكر الاشتراكي العلماني الذي يسود هذه القصص، لا يقوم فقط بتقوية الغرض التحرري لها، ولكنه يعكس أيضًا واقعًا أكثر قربًا للفلسطيني الذي عاش مخيمات اللجوء والتشريد، عوضًا عن القصور التي ركزت عليها قصص من مرجعيات أخرى.

نرى أيضًا أن مقومات قصة «الفلاح والتنين» لا تزال تشكل جزءًا كبيرًا من الخطاب التحرري الفلسطيني، ليس فقط من قبل الفلسطينيين والعرب، بل من قبل المناصرين للقضية الفلسطينية، الذين يتقاطع تأييدهم لفلسطين مع رفضهم للعنصرية والرأسمالية والأشكال المختلفة للاستعمار. هذا التقاطع بين موجات التحرر يظهر في قصة «فتاة الشمس» التي تدور أحداثها حول فتاة أصلانية من كولومبيا وقت الاستعمار الأوروبي. ومن اللافت أن العدوان الأخير على غزة كان قد تزامن مع موجة احتجاجية في كولومبيا، قابلها النظام الحاكم هناك بالقمع ما أودى بحياة العشرات، وفي تلك الموجة رأينا علم فلسطين يرفرف مع العلم الكولومبي في المساحات الرقمية.

تُركّز القصص، إضافة لإشادتها بدور الفلاح الفلسطيني وحمايته للأرض، على بطولة الفلسطيني، بدلًا من البطل الأوروبي الأبيض المعتاد. كما تركّز العديد من قصص الدار على الفلكلور الفلسطيني، ليس فقط في توصيف الأثواب الفلسطينية التقليدية في الصور، ولكن أيضًا بالاستناد إلى «الخراريف» الشعبية. نرى ذلك جليًا في قصة «حارسة النبع»، لزين العابدين الحسيني ورسوم منى سعودي.

تحكي القصة، التي تضمّنت رسومًا مائيةً جميلة وطوباوية، عن فلاحة فلسطينية اسمها سماء، رزق بها والداها بعد كثير من التضرّع والدعاء. وبسبب إعاقة في ساقيها كانت سماء غير قادرة على المشي والعمل مثل الأخرين في حقول القرية، ورغبةً منها بمساعدة أهل القرية، توسلت عائلتها كي يسمحوا لها بحراسة نبع الماء لئلّا تستولي عليه عصابة اللصوص. وفي أحد أيام حراستها للنبع، تغفو سماء سهوًا، لكن نبع الماء يوقظها قائلًا: «حذار، حذار يا سماء من النوم وإلا فقدتم النبع المقدس». تفتح سماء عينيها لتجد اللصوص يحاولون صعود التل، فتحاول الوصول إلى الجرس لرنّه لتحذير أهل القرية، لكنّ الجرس كان بعيدًا، وكانت سماء تسقط في كلّ مرة حاولت فيها رنّه، لكنّها ظلت تحاول فيها النبع يشجّعها: «لا وقت للسقوط، لا وقت للسقوط، لا وقت للفشل». وفي النهاية، تنجح سماء برنّ الجرس فيأتي أهل للقرية للتصدي للعصابة وينجحون في ذلك، لكنّ أحدًا منهم لم يجد سماء، إلّا أنهم شاهدوا آثار أقدامها خلال محاولتها المشي نحو الجرس لرنّه، لتقول أمّها: «مشت سماء». رجع أهل القرية مؤمنين بعودة سماء في المستقبل، وكانوا تذكيرًا بها يرفعون عاليًا قطعًا من القماش، ألوانها الأسود والأبيض والأخضر والأحمر.

تقترب قصة حارسة النبع من قصة حارس الجبل في الفلكلور القصصي الفلسطيني، وفيها يعيش الحارس على أحد الجبال ولا يتركه دفاعًا عنه، ولذا، يأتيه سكّان القرية محمّلين بالأكل والشراب حتى لا يترك مكانه في الحراسة. مقاربة شديدة التأثير تنشأ هنا بين قصص حراس الأرض وشباب حراس الجبل الذي يقومون اليوم بحراسة قرية بيتا من الاستيطان الإسرائيلي.

يعكس تكلّم النبع مع الفتاة سماء نمطًا سائدًا في الفلكلور الفلسطيني، حيث تخاطب الطبيعة الفلسطينيين دائمًا، ويتجلى هذا تمامًا في مجموعة «قول يا طير»[9] القصصية، التي يوثق فيها شريف كناعنة وإبراهيم مهوي هذه العلاقة العضوية بين الفلسطينيين وأرضهم.

رغم رغبة جماعات ومساحات معينة، مثل الحقل الأكاديمي الغربي، طمرَ الوطنية التقليدية وعلاقة الإنسان والأرض، وإظهارها على أنها إمّا علاقات رومانسية غير عقلانية أو رجعية ماضوية، فإن قصص دار الفتى العربي التي قرأها أطفال فلسطين لم تندثر كقصص عفا عليها الزمن، بل ساهمت بتغذية وتأجيج الحاجة إلى الأرض واستردادها، لا كمكان ميتافيزيقي يجسد التحرر الفلسطيني فقط، ولكن كمكان مادي أيضًا. فقد كان من اللافت مثلًا قراءة تعليقات شابات وشبان فلسطينيين لم يروا فلسطين يومًا على مشهد لحصان يرمي جنديًا إسرائيليًا على الأرض أثناء العدوان الأخير: «حتى أحصنتنا ترفضكم». وبهذا، فإن هذا الوعي الذي كان قد تشكل منذ الصغر لدى الفلسطينيين، يسحق السرديات الانهزامية التي تصم الوطنية الفلسطينية وحاجة الدفاع المستميت عن حق مسلوب بالرجعية، والتي تجعل من الفلسطيني مجرد كتلة شرائية لأنظمة استعمارية رأسمالية.

من منشورات دار الفتى العربي في مكتبة حسين الأزعط. تصوير مؤمن ملكاوي.

لا تزال قصص دار الفتى العربي تلعب دورًا مهمًا وكبيرًا في تشكيل ذاكرة جمعية وموحدة لفلسطينيي الحصار والاحتلال والشتات واللجوء، وتُعلّم الأطفال الفلسطينيين التمسّك بهويتهم التي يريد العالم محوها، وحماية أنفسهم من أزمات الهوية، إلى جانب تدعيم جوانب مهمة مثل الصبر والمثابرة والثبات والفخر والأهم: الأمل. لذلك، تصبح هذه القصص الجميلة المؤلمة هي القلب الصغير الذي يبقى نابضًا في الفلسطيني الذي كبر وأصبح أقدر على المقاومة حتى التحرير.

-

الهوامش[1] إسماعيل ناشف، طفولة حزيران: مدونة دار الفتى العربي وأدب المأساة (رام الله: مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، 2016).

[2] إسماعيل ناشف، طفولة حزيران : مدونة دار الفتى العربي وأدب المأساة (رام الله: مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، 2016).

[3] ناشف، طفولة حزيران، 111

[4] DÜNGES, PETRA. «Arabic Children’s Literature Today: Determining Factors and Tendencies.» .PMLA, vol. 126, no. 1, 2011, pp. 170–181.

[5] Kamal Boullata, There Where You Are Not, ed. Finbarr Barry Flood (Munich: Hirmer Verlag GmbH, 2019), 71.

[6] Guido Veronese and Federica Cavassoni, » «I Hope I Will Be Able to Go Back to My Home City«: Narratives of Suffering and Survival of Children in Palestine«, Psychol Stud 65, no. 1 (2020).

[7] ناشف، طفولة حزيران، 83

[8] ناشف، طفولة حزيران صفحة 97، نقلًا عن تقرير الثورة والطفل الفلسطيني لنبيلة سلباق بربر 1974.

[9] إبراهيم مهوي وشريف كناعنة، قول يا طير: نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2001)