اللقاء الأول

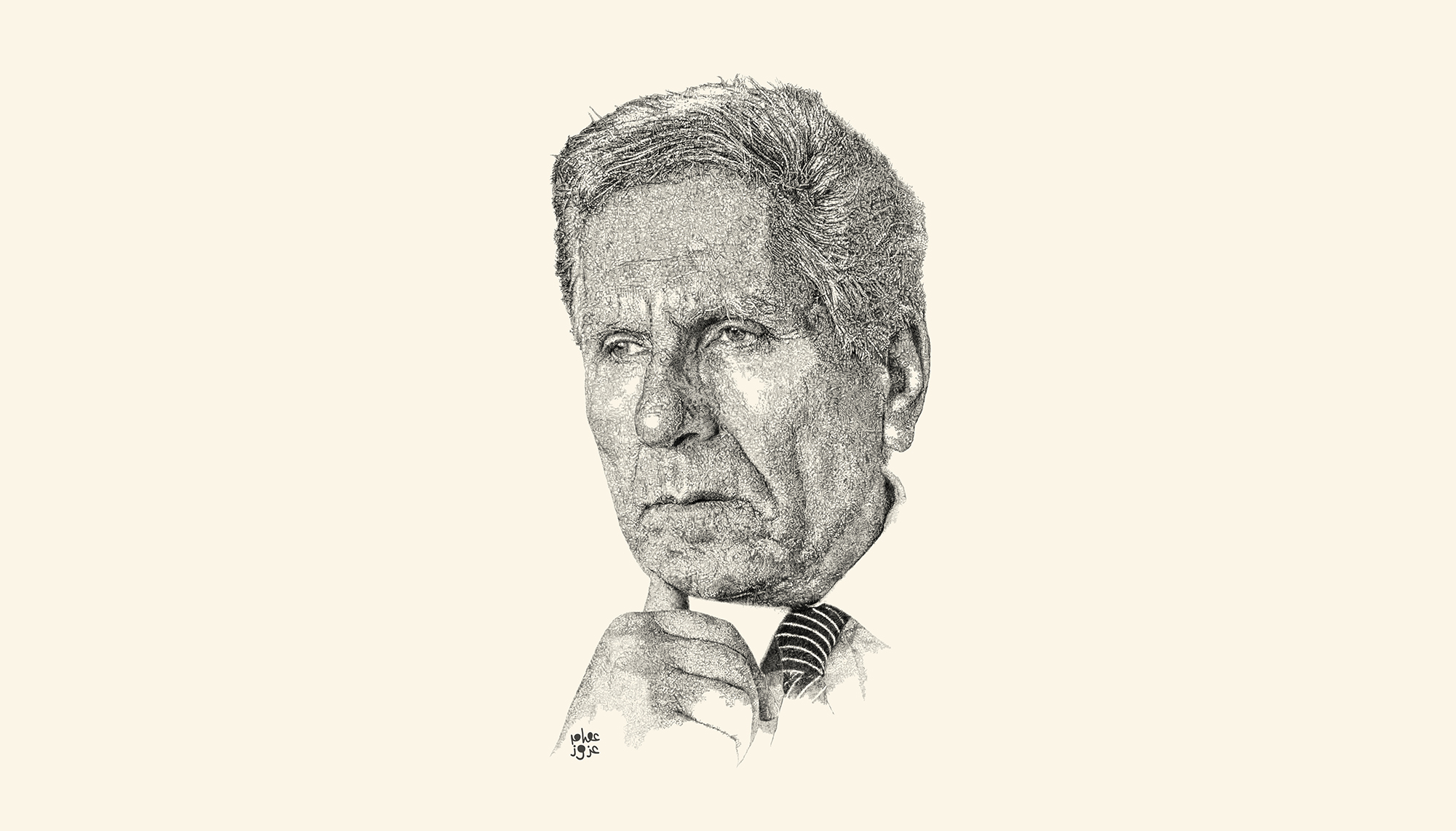

كان عام 1963 حافلًا بالأفلام المأخوذة عن أصول أدبية، «زقاق المدق» و«الباب المفتوح» و«النظارة السوداء» و«الأيدي الناعمة»، إضافة إلى فيلميْ «لا وقت للحب» و«سجين الليل»، اللذين يمثلان الظهور الأول لقصص الروائي والقاص والمسرحي المصري يوسف إدريس على شاشات السينما بعد تفجر شهرته ككاتب وقاص قبل حوالي عشرة أعوام.

كان «سجين الليل» مأخوذًا عن قصة بعنوان «الغريب»، وكتب له إدريس السيناريو والحوار بنفسه. كان فيلمًا متوسطًا ولم يثر الانتباه. أمّا «لا وقت للحب» فهو مأخوذ عن رواية قصيرة بعنوان «قصة حب»، نشرت لأول مرة في كتاب «جمهورية فرحات» الذي صدر عقب خروج إدريس من المعتقل، حيث كتب تلك النوڤيلا متأثرًا بسيرة أحد زملائه في معتقل «أبو زعبل»، بعدما جمعتهما زنزانة واحدة في منتصف الخمسينيات على خلفية انتمائهما لتنظيمات يسارية سرية. كان الزميل هو الطبيب حمزة محمد البسيوني «وهو بالطبع مختلف كل الاختلاف عن الضابط حمزة البسيوني الذي ارتبط اسمه بقضايا التعذيب». شارك حمزة في العديد من الأعمال النضالية والسياسية منذ الأربعينيات، وكان من أكثر ما يعتز به دوره في مظاهرات عمالية حاشدة اندلعت في آذار 1946 في ميدان سعد زغلول بالإسكندرية، حيث شارك في معركة دموية ضارية مع ضباط الاحتلال الإنجليزي خلف تمثال سعد زغلول.

نقل إدريس تلك الأحداث في نصه إلى كانون الثاني 1952، تزامنًا مع حريق القاهرة، غير أنه حافظ على الكثير من التفاصيل الحقيقية، ومنها اسم البطل، حمزة، والذي اعترض عليه رشدي أباظة عند اختياره لأداء الدور، قائلا إنه اسم لا يليق بـ«جان» وفتى أول مثله، غير أن صلاح أبو سيف أصر وتمسك بالاسم.

اجتمعت كل عوامل النجاح الفني والجماهيري للفيلم، فهو من إخراج صلاح أبو سيف وبطولة فاتن حمامة ورشدي أباظة، كما كتب إدريس حوار الفيلم بعدما وضع له السيناريو لوسيان لامبير. خرج الفيلم في شكل ممتع ولكن خفيف؛ فرجة مشوقة، تمتزج فيها قصة الحب مع الإثارة، ولكن دون رؤية خاصة. بدت الشخصيتان الرئيسيتان، حمزة وفوزية، وكأنهما يعيشان في فقاعة منعزلة، لا أثر للمجتمع من حولهما، ولا حتى لأسرتيهما. لا تظهر الشخصيات الأخرى إلا لتدفع الأحداث، تدفعها ولا تعمقها، فلم يرسم الفيلم صورة للمجتمع المصري حينها، ولم يتسلل إلى قلب عائلة مصرية كما حدث في فيلم «في بيتنا رجل» مثلًا.

ارتكز الفيلم على قصتي الحب والهرب، منحهما كل اهتمامه ولم يبرز الصراعات النفسية التي تشتعل في صدري حمزة وفوزية كما عبرّت عنها الرواية، حتى إن التغيير الذي طرأ عليهما جرّاء اختلاطهما بدا سطحيًا في الفيلم، فحمزة يظهر كشخصية أحادية الوجه، ولا نلمس كمشاهدين التغيير في نظرته للناس وللشعب وللحب وللحياة كما وصفه إدريس في روايته. غابت هذه الأفكار عن الفيلم أو ظهرت ظلال بعضها بشكل غائم.

لجأ الفيلم إلى رسم صورة تقليدية معتادة للبطل المناضل الجاد والفتاة الرقيقة اللطيفة، بينما بدت شخصية بدير، صديق البطل الذي جسّده الشاعر صلاح جاهين، الأكثر ثراءً في الفيلم، فهو مقتدر ماديًا ومبتعد عن عالم السياسة، ولكنه يخاطر بإيواء حمزة في بيته انتصارًا لمفهوم الصداقة والجدعنة، فبدا الشخصية الأكثر حيوية فيما يتعلق بتقلبات مشاعره المتداخلة ومواقفه المركبة.

كذلك أعاد صناع الفيلم صياغة نهاية الرواية التي لا تخلو من رمزية، حيث كتبها إدريس واصفًا مطاردة الشرطة لحمزة وجريه في الشوارع هربًا منهم، إلى أن يصل إلى حارة مكتظة بالمارة والباعة والنساء في عباءاتهن والرجال في جلابيبهم، فيظن أن أمره انتهى، وأنه لن يستطيع استكمال الجري وسط هذه الجموع المحتشدة، إلا أنه ما إن يتسلل وسط هذا الزحام حتى يختفي في دهاليزه وينصهر داخله، ويصبح جزءًا من تلك الكتلة الحية المتحركة، ويجد المهرب والأمان في وسطهم. ولكن الفيلم لجأ إلى نهاية أكثر سينمائية وأقل رمزية، مشيرة فقط إلى توحد المصريين بأطيافهم المتباينة وأعمارهم المختلفة ضد الاحتلال، عبر واحد من أشهر مشاهد الفيلم وأكثرها حضورًا في الذاكرة، حيث يغني الأطفال والباعة والنساء وأهالي الحارة بأعلى أصواتهم «إوعى تعدي، إوعى تفوت، إرجع تاني أحسن هتموت»، لينبهوا حمزة إلى تربص البوليس به داخل الحارة، يلتقط حمزة الإشارة الموجهة إليه ويهمّ بالهرب في اللحظة الأخيرة، وينتهي الفيلم هكذا، بشكل مفاجئ. رغم جمال المشهد الأخير بدت النهاية مبتسرة وغير مكتملة.

قسوة الريف

بعد أن قامت فاتن حمامة ببطولة «لا وقت للحب»، أشارت عليها إحدى صديقاتها بقراءة رواية «الحرام» التي صدرت في نهاية الخمسينيات، استجابت فاتن وإذ بها تعجب بالرواية وترى فيها مادة ثرية لفيلم سينمائي مناسب لطموحاتها الفنية في تلك الفترة. اتصلت فاتن بمخرجها المفضل هنري بركات، وسرعان ما تعاقدا على الفيلم مع شركة فيلمنتاج التابعة لمؤسسة السينما.

اقترحت فاتن اسم سعد الدين وهبة ليكتب السيناريو والحوار، ربما استنادًا إلى مسرحياته التي تعتمد على اللهجة الريفية، وهو ما سيناسب الفيلم. إلا أن يوسف إدريس اعترض وطلب أن يكتب وهبة السيناريو فقط بينما يقوم هو بوضع الحوار على غرار ما فعله في فيلم «لا وقت للحب»، رفض وهبة هذا الاقتراح قائلًا إن السيناريو والحوار مكملان لبعضهما البعض، إما أن يكتبهما معا أو لا، وانحازت فاتن لرأي سعد فاضطر إدريس للرضوخ والموافقة حتى ظهر الفيلم وعرض عام 1965.

يبدأ الفيلم كما تبدأ الرواية من قلب الحدث، يورطنا الكاتب في الأزمة منذ اللحظة الأولى عندما يجد عبد المطلب جثة طفل لقيط مختنق على جانب الأرض الزراعية، فيبلغ مأمور التفتيش فكري أفندي بالأمر، وتبدأ رحلة البحث عن الأم المتهمة. تستعرض الرواية العديد من القصص والشخصيات على خلفية هذه الرحلة ويرسم إدريس عبرها صورة بانورامية لحياة أهل القرية، نتابع انتشار الشكوك بين الأهالي، ولعب الظنون برؤوسهم. تبرز العلاقات التي تدور خلسة أو في العلن، تدفع حادثة الطفل المختنق الشكوك المكتومة في الصدور والمشاعر المكبوتة لتطفو على السطح. ولكنهم، الفلاحون والموظفون والباشكاتب والمأمور وعوائلهم، يجمعون على توجيه أصابع الاتهام إلى عمال التراحيل دون غيرهم، إلى أن يكتشف المفتش عن طريق الصدفة أم الطفل، عزيزة، ومن خلالها ندخل إلى عالم عمال التراحيل وبؤسهم الشديد.

كان إدريس حريصًا على المشاركة والتعليق على الأفلام المستمدة من قصصه، ولم يستطع التعامل مع الأمر بطريقة نجيب محفوظ الذي أصرّ على عدم المشاركة في تحويل أي من رواياته إلى فيلم معتبرًا أن الفيلم عمل مستقل بذاته.

اقتطف سعد الدين وهبة قصة عزيزة من قلب الرواية وعرضها تفصيلًا بقدر كبير من الأمانة، وربما التطابق، ولكنه حذف واختصر باقي الأحداث والشخصيات، فتقلصت المساحة الخاصة بفكري أفندي، الذي جسده الفنان زكي رستم، حيث نزع السيناريو الكثير من الصراعات النفسية التي تدور في صدره، فبدت صورته السينمائية أكثر بساطة واعتيادية، وشحب جمالها الظاهر في الرواية. لم يقتصر الأمر على فكري أفندي، بل طال كلًا من ليندا وصفوت وأحمد سلطان وحبيب وزوجته زكية، هل فعل وهبة ذلك ليناسب السيناريو طبيعة السينما، أم ليناسب بطلة الفيلم؟ في كل الأحوال أعاد وهبة الصياغة بشكل محترف ليكتب فيلمًا متميزًا، ولكنه لا يعرض إلا زاوية واحدة من رؤية الرواية الأوسع.

أبدع هنري بركات في صناعة واحد من أفضل أفلام السينما المصرية. غاص في القرية ومجتمع عمال التراحيل ورسم لوحة لحياة المعاناة التي يخوضونها. أعمل فرشاته ليقدم مجموعة من الكادرات البديعة والمشاعر الجياشة، دون ادعاء أو تقعير، إضافة إلى استخدام واعٍ ومركز للموسيقى التصويرية. صنع فيلمًا واقعيًا متفوقًا على الكثير من أساتذة الواقعية، فيلمًا رغم قسوته لا يلجأ إلى الأداء الميلودرامي الزاعق، لا يفرط في المبالغة ولا يقع في فخ المباشَرة.

ورغم مستوى الفيلم الفني المميز، إلا أنه لم يحقق أى نجاح جماهيري، وهو متوقع ومفهوم، فطبيعة الفيلم قاتمة وكئيبة. حينها سأل الصحفيون يوسف إدريس عن رأيه فأجاب باقتضاب: «أنا مسؤول عن الرواية التي كتبتها، ولست مسؤولًا عن الفيلم». هل كان هذا الرد تهربًا من المسؤولية عن الفشل الجماهيري، أم أنه لم يستسغ الحذف والقص الذي طال روايته؟

اختير الفيلم للمشاركة في مهرجان كان، وسافر إدريس مع طاقمه إلى فرنسا، واحتفى رواد المهرجان والنقاد الأجانب ثم النقاد المصريون بالعمل، حتى كتبت عنه جريدة لوموند، والناقد الشهير جورج سادول في جريدة الآداب الفرنسية، كما اختير لاحقًا كخامس أفضل فيلم مصري في القرن العشرين.

مع نهاية الستينيات، تحمس المخرج الشاب شفيق شامية لتقديم فيلم عن قصة «حادثة شرف» والتي تحمل ملمحًا مشابهًا لفيلم الحرام، من حيث التمحور حول الظلم الاجتماعي الذي يقع على عاتق امرأة ريفية. اتجه شفيق إلى مصطفى محرم الذي تحمس للقصة وكتب لها السيناريو، اعترض إدريس وتحفظ على ما تمت كتابته طالبًا أن يقوم بكتابة الفيلم بنفسه. وسرعان ما اشتعلت أزمة كبيرة بين إدريس ومصطفى محرم، لجأ الأخير إلى الصحف ثم إلى المحاكم واتهم إدريس بالسطو على ما كتبه حتى صار خلافهما معركة حامية، ورغم إيمان إدريس السابق بأن السيناريو عمل مستقل بذاته إلا أنه عاد ليقول «أدركت أن أحدًا آخر لا يستطيع أن يجسد ما أريد وبالطريقة التي أريدها».

عُرض الفيلم في عام 1971، ورغم أسماء شكري سرحان وزبيدة ثروت ويوسف شعبان إلا أنه فشل فشلًا ذريعًا، ولم يلقَ حفاوة جماهيرية أو نقدية.

قسوة المدينة

في ليلة صيفية على شاطئ المعمورة بالإسكندرية، اقترح الصحفي اليساري أحمد عباس صالح على حسام الدين مصطفى أن يحوّلا قصة «قاع المدينة» ليوسف إدريس إلى فيلم سينمائي. كان صالح صديقًا لإدريس على خلفية انتمائهما السياسي، كما كانا من رواد صالون ثقافي اعتادت نادية لطفي أن تعقده في مسكن في شارع الهرم. ولما تحمس مصطفى للاقتراح، طرح صالح اسم نادية لطفي لتقوم ببطولة الفيلم في استعادة لتجربة الثلاثي السابقة في فيلم «السمان والخريف» عن رواية نجيب محفوظ. كانت نادية أيضًا على علاقة أكثر من جيدة بإدريس، حيث اعتاد أن يرسل لها نسخًا مهداة من أعماله الجديدة، كما شاركت نادية سابقًا في فيلم «خمس ساعات» وهو فيلم قصير عن قصة له، ضمن عمل اسمه «3 قصص».

تدور قصة «قاع المدينة حول أزمة عبد الله، القاضي الشاب، ابن الطبقة فوق المتوسطة، الذي بات في منتصف الثلاثينيات، والذي رغم مركزه ووضعه الاجتماعي يواجه أزمة في إقامة علاقة عاطفية مع أي من فتيات طبقته الاجتماعية أو الطبقة الأعلى منها. لا يعاني عبد الله من أي أزمة صحية أو مادية، ولكنه دائمًا ما يتردد خوفًا من اهتزاز صورته الاجتماعية تارة وخشية من استغلال مكانته تارة أخرى، حتى يلجأ أخيرًا إلى إقامة علاقة مع خادمته شهرت، ولكن ما تلبث أن تحاصره الأسئلة عن حقيقة نظرتها له، فهو يطمع في أن يمتلك مشاعرها كذلك، لا جسدها فقط، إلى أن يتسلل الملل إليه بل والغضب أيضًا، غضب لا يعرف أين يوجهه، فيصبه على شهرت الضعيفة مما يتسبب في إفساد حياتها.

لم تكن علاقة إدريس بالسينما طيبة في أغلب الأوقات، فقد أحبها حبًا ممزوجًا بالغيرة، وبقدر زائد من الاعتزاز بالنفس، ممزوجًا بالشوق والرغبة واللهفة أيضًا.

استخدم يوسف إدريس هذه الصيغة للتعبير عن أزمة ابن الطبقة المتوسطة وشعوره بالانسحاق والدونية أمام طبقات أغنى ذات أصول أكثر أرستقراطية، وكذلك رغبته في السيطرة على الطبقات الأدنى واستعبادها، فيصير –دون اهتمام منه– جلادًا ومسببًا لإضافة المزيد من البؤس لحيواتهم التي لا ينقصها البؤس.

التزم الفيلم بالخطوط الأساسية للقصة ولمضمونها العام، وأجاد عباس صالح التعبير عن أزمة القاضي بعدما لجأ إلى استبدال الصراع النفسي الداخلي الذي سرده إدريس في تلك النوفيلا بتعميق الشخصيات الهامشية مثل نانا وشرف، كما اختار صالح أن يعاني عبد الله، الذي أدى دوره محمود ياسين، من أزمة جنسية، تظهر في علاقته مع نانا ثم مدام شندي، القادمات من الطبقات الأرستقراطية القديمة، بينما ينجح مع شهرت الخادمة في أول الأمر ثم يعود للفشل معها بعدما تتزين بالمكياج وتتخلى عن الملاءة اللف وتستبدلها ببلوزة وجيبة، فتصير شبيهة بنساء الطبقات التي اعتادها، في إشارة إلى شعور القاضي بالعجز أمام تلك الطبقات، أو حتى أمام من يتشبه بها، فمشكلته ليست عضوية ولكنها نفسية.

أما حسام الدين مصطفى، فعابته المبالغة في بعض المشاهد المثيرة جنسيًا، وبالأخص المشاهد التي أدتها نيللى «نانا»، غير أنه بدا موفقًا –بشكل غير متوقع- في باقي الفيلم، سواء في عرضه لصراعات عبد الله النفسية، أو في استعراضه لحياة شهرت التي أدتها نادية لطفي بشكل مميز ولافت. دارت أغلب أحداث الفيلم بين جدران مغلقة في إشارة لانفصال عبد الله الكامل عن مجتمعه وعدم معرفته به، حتى يفاجأ به لأول مرة عندما يذهب في نهاية الفيلم إلى حيث تقيم شهرت، يتطلع متعجبًا إلى هذا المجتمع الذي لم يعرفه من قبل؛ الحواري والأزقة والبيوت المتهدمة والفقر المدقع والملابس المهترئة، يفاجأ وربما يصدم، ولكنه لا يستطيع أن يفهم هذا العالم أو يتواصل معه.

أضاف الفيلم مشهدًا لنهاية القصة مشيرًا إلى استقالة القاضي من عمله بعد تبينه أنه لا يصلح لهذا المنصب، وإدراكه لما ارتكبه من جرم في حق شهرت وما تمثله من طبقات، وهي نهاية مباشرة وصريحة، لا أعلم إن كانت هي النهاية التي اختارها أحمد عباس صالح فعلًا أم أنها أضيفت للتحايل على الرقابة وتمرير تصوير القاضي بهذا الشكل.

شيء من بعيد ناداني

فى العام اللاحق، 1975، قدم حسين كمال فيلمين عن قصتين ليوسف إدريس، «على ورق سوليفان»، وهو فيلم أقل من المتوسط رغم جمال القصة، صنع وكأنه مأخوذ عن قصة لإحسان عبد القدوس.

أما الفيلم الثاني والأهم، فهو «الندّاهة» الذي يتشارك مع «قاع المدينة» في تصوير ما يمارسه أبناء الطبقة المتوسطة وما فوقها من ظلم واستعباد وقضاء على حيوات الطبقات الأفقر، الفرق أن شهرت لا نعلم لها أصلًا ريفيًا، فهي ضحية المدينة منذ البداية، أما فتحية فريفية ساذجة حالمة، تنجذب إلى القاهرة، أو «مصر» كما تسميها، متأثرةً بخيالها الواسع عن مدينة النور وتحقيق الأحلام، تستجيب لنداء المدينة رغم يقينها أن القاهرة ستكون مهلكتها، وأن سقوطها سيكون على يدها، سواء رضيت أم لم ترض، تمامًا كما يستجيب المجاذيب لصوت الندّاهة المغوي في الأسطورة الريفية. «فتحية اتندهت» كما يردد أهل قريتها، ولا راد لذلك. يوظف حسين كمال أغنية «شيء من بعيد ناداني» لليلى جمال ومن ألحان الموجي لتعلق على الأحداث بين حين وآخر، وكأنها تنبهنا إلى صوت النداهة الذي يغري فتحية ولا تقوى على مقاومته.

لم تكن السينما كريمة مع يوسف إدريس مثلما كانت مع إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي ونجيب محفوظ، بل إن توفيق الحكيم وطه حسين كانا أكثر حظًا معها، رغم أنه مال إليها أكثر من بعضهم.

وعلى خلاف شخصية القاضي في «قاع المدينة» وشعوره بالانسحاق، فإن المهندس الذي أدى دوره إيهاب نافع في «النداهة» ممتلئ بمشاعر الاستحقاق والتفوق، فهما نموذجان لشابين ميسورين في العمر نفسه، ومن الطبقة ذاتها، يختلفان في الطباع والتركيبة النفسية ولكن كليهما أناني، بلا مبادئ أو مشاعر، يدوس فوق الطبقات المستضعفة ويقضي عليها.

كذلك نجد أن مقاومة كل من شهرت وفتحية للإغواء ما تلبث أن تسقط سريعًا وبسهولة، بسبب الفقر في الحالة الأولى وإبهار المدينة في الثانية. في الحالتين يشير إدريس إلى انغماس المرأتين في سقوطهما، وإن كان الأمر أكثر رمزية في «النداهة» حيث تهرب فتحية من زوجها، وتعود إلى المدينة مرة أخرى مستجيبة لنداهتها، مصممة على الحياة هناك، تحت هذه الأضواء ووسط ذلك الصخب وهذا الزحام، ولكن كيف ستعيش؟ لا نعرف.

استطاع كاتبا السيناريو مصطفى كامل وعاصم توفيق نقل فكرة إدريس العامة ورؤيته، وفي طريقهما لتحقيق ذلك عمدا إلى إدخال عدد من التعديلات على القصة الأصلية، فقاما بتعميق شخصية الأفندي المعتدي، حيث اختارا له أن يكون مهندسا للإلكترونيات ليضيفا مزيدًا من التناقض بين عالم المدينة المتقدم ذي الأزرار وفتاة الريف الساذجة، بين الرجل البارد المؤمن بالعلم وحده والفتاة ذات المشاعر الفطرية. أمّا الإضافات الخاصة بالراقصات الساكنات في العمارة فلم تكن مناسبة لأجواء الفيلم وخارج عالمه، رغم ما بها من إشارات اجتماعية واضحة، فضلًا عن لجوئها إلى بعض التنميط لتصبح أضعف خطوط الفيلم، وهو ما يذكرنا بما فعله حسام الدين مصطفى بشخصية نانا في «قاع المدينة».

في المجمل، قدم حسين كمال واحدًا من أفضل الأفلام المأخوذة عن قصص إدريس، وبدا شكري سرحان في قمة نضجه الفني بفهم عميق للشخصية دون أن يقع في مبالغات ارتكبها في شبابه السابق.

كلمة النهاية

كان إدريس حريصًا على المشاركة والتعليق على الأفلام المستمدة من قصصه، ولم يستطع التعامل مع الأمر بطريقة نجيب محفوظ الذي أصرّ على عدم المشاركة في تحويل أي من رواياته إلى فيلم معتبرًا أن الفيلم عمل مستقل بذاته، لا يعنيه إلا كمشاهد ومتابع.

لم تقتصر أزمات إدريس مع اقتباس نصوصه على خلافه مع مصطفى محرم في أثناء الإعداد لـ«حادثة شرف» أو على تصريحاته غير المتحمسة لفيلم «الحرام»، ولا حتى على خلافه مع كرم مطاوع عند تقديم مسرحية «الفرافير». بل امتد الأمر إلى مطلع الثمانينيات حينما جمعت بعض جلسات العمل بين اليوسفين، إدريس وشاهين، تحضيرًا لفيلم يوسف المخرج.

فكر يوسف القاص في فيلم يبدأ بمريض تبدو عليه الشهرة، يتلقى حقنة تخدير لإجراء عملية حاسمة، كالعادة يبدأ إدريس من قلب القصة ثم يعود ليرتب أحداثها، فنكتشف أن المريض عالم مصري حائز على جائزة نوبل وتعرض لأزمة قلبية مفاجئة. وفي أثناء تخديره يستحضر صورته طفلًا ليحاكم كل من ظلموه عبر حياته. تنص تيترات الفيلم الذي أصبح اسمه «حدوتة مصرية» على أنه عن فكرة يوسف إدريس ورؤية سينمائية ليوسف شاهين. لكن اليوسفين اشتبكا وانتهى الأمر بخلاف عنيف. ففي مرحلة لاحقة من التحضير للفيلم، تحوّل البطل من عالم نوبلي إلى ممثل شهير ثم إلى مخرج عالمي ثم إلى يوسف شاهين ذاته، فصنع فيلمًا ذاتيًا ولكنه شديد الشبه بالفيلم الأمريكي «كل هذا الجاز» الذي رشح للأوسكار قبلها بعامين، فبدا أن الحدوتة ليست مصرية تمامًا.

ليست هذه كل أفلام إدريس، فهناك أفلام أخرى أقل من المتوسط أو سيئة، مثل «العيب» و«العسكري شبراوي» و«عنبر الموت» و«حلاوة الروح»، كما اتجه بعض المخرجين في بداية مشوارهم لاقتباس قصص إدريس في أفلام قصيرة، صار أشهرها «لي لي» لمروان حامد ومن بطولة عمرو واكد.

في المجمل لم تكن علاقة إدريس بالسينما طيبة في أغلب الأوقات، لم تكن السينما كريمة معه مثلما كانت مع إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي ونجيب محفوظ، بل إن توفيق الحكيم وطه حسين كانا أكثر حظًا معها، رغم أنه مال إليها أكثر من بعضهم. فقد أحبها حبًا ممزوجًا بالغيرة، وبقدر زائد من الاعتزاز بالنفس، ممزوجًا بالشوق والرغبة واللهفة أيضًا.