قُدمت مؤخرًا أوبرا «كليلة ودمنة» في مهرجان إيكس آن بروفانس الدولي جنوب فرنسا، ووصفتها الصحافة الفرنسية بـ«أول أوبرا عربية»، مما يجعلها ربما خامس أول أوبرا عربية. يدعونا ذلك للعودة بالذاكرة لتشكيل سياق مناسب، ولملمة القصص المبعثرة التي تشكل التاريخ الطويل والمُحبط للأوبرا العربية.

بدايةً، يبدو من الضروري توضيح المقصود بالأوبرا المعاصرة، فمصطلح الأوبرا يتعدى مجرد الغناء الأوبرالي كتقنية صوتية، ليدل على ظاهرة اجتماعية ثقافية تجمع الموسيقى والأدب وفنون الأداء والتصميم والبيئة المدنية، رغم أن الموسيقى تشكل مركزها الأساسي. أما بالـ«معاصرة» فنقصد أوبرا اليوم التي لم تعد احتكارًا أوروبيًا كما كانت منذ قرنين، فيمكن أن تُكتب بأي لغة وأن تُدوّن لأي تجمع من أوركسترا كاملة وحتى مجموعة كومبيوترات، وأن تُقَدم في أي مكان من المسارح وحتى محطات القطارات.

إلا أن ما يميز الأوبرا المعاصرة الجيدة عن باقي أشكال المسرح الغنائي (وإن كانت الحدود ليست واضحة دائمًا)، هو تحرر المؤلف من أي قوالب محلية للوصول إلى لغة موسيقية معقدة تأتي من عالمه الفردي، وليس كنتيجة لتقليد جماعي موروث (مثل الكابوكي الياباني أو الميوسيكال الإنكليزي أو حتى الأوبرا التقليدية). يتم ذلك في إطار نصٍ مسرحي يحمل حدًا أدنى من القيمة الأدبية، بالإضافة إلى فلسفة جمالية ورؤية تطمح إلى تقديم فكر من نوع ما.

الأوبرا في العالم العربي

ليس مستغربًا أن تبدأ القصة بأوبرا غير عربية الكتابة ولا الأداء؛ «عايدة» لمؤلفها الإيطالي فيردي تكتسب مكانة خاصة بين باقي الأوبرات الاستشراقية كأول أوبرا تُكتب للعالم العربي، وقُدمت عام 1871 في دار الأوبرا الخديوية، التي كانت ملتقى الطبقة المخملية في القاهرة.

في كتابه «الثقافة والإمبريالية»، وضح إدوارد سعيد أن علاقة العالم العربي بالأوبرا كانت منذ بدايتها علاقة قوة وسيطرة، لجملة من الأسباب المطولة أبرزها كون «عايدة» -بصرف النظر عن قيمتها الموسيقية- تعكس في الحقيقة الحالة السياسية والفنية لإيطاليا ولا تبالي بمخاطبة الجمهور المصري ولا بأخذه على محمل الجد، وأُلبست رداءً استشراقيًا مزيفًا واستعراضيًا لضرورة المناسبة لا أكثر.

أما في بلاد الشام، فقد دخل مصطلح الأوبرا إلى الحياة الحضرية اليومية منذ بدايات القرن العشرين عبر الراديوهات والمسارح مثل أوبرا العباسية في دمشق وأوبرا ساحة الشهداء في بيروت، وإن كانت مجرد تسميات منفصلة عن حقيقة برامجها غير الأوبرالية.

عام 2004 افتتحت «دار الأسد للثقافة والفنون» في دمشق لتصبح الثالثة عربيًا بعد الأوبرا «الخديوية» وأوبرا الاسكندرية، تبعتها «دار الأوبرا الملكية» في مسقط عام 2011، وأوبرا الجزائر الشهر الماضي، بينما ظلت مشاريع مثل أوبرا بغداد و«دارة الملك عبد الله الثاني للأوبرا» في عمّان حبرًا على ورق.

تختلف دُور الأوبرا العربية عن نظيراتها العالمية (كما تُفشي تسمياتها قبل أي شيء)، بضعف دورها كفاعل مدني. فمنذ أواسط القرن التاسع عشر، شكلت الأوبرا الأوروبية مسرحًا حرًا للتجريب وللنقد الاجتماعي والسياسي، ووصلت كما في حالة بلجيكا إلى إشعال ثورة وخلق دولة جديدة على الخارطة، وهي بذلك مسارح حية وليست متاحف لعرض أحفورات أثرية بائدة أو تمرير خطاب حكومي.

مع ذلك، شكلت الأوبرات التي قُدمت بكوادر محلية محاولات ثمينة للعالم العربي، مثل الأرملة الطروب (القاهرة 1961) وديدو وإينياس (دمشق 1995)، وغيرها من التجارب التي تركت أثرًا طيبًا رغم غياب التأويل الموسيقي المناسب أحيانًا، وإهمال الجوانب الإخراجية والبصرية أحيانًا أخرى. أما دول الخليج، فقفزت مباشرةً إلى طلب أوبراتها الخاصة مثل ابن سينا التي قُدمت عام 2013 في قطر بتأليف هولندي وإخراج إيطالي وإنتاج مصري.

الأوبرا بأقلام عربية

الاستيراد الذي بدأ بعايدة كان في الحقيقة حركة ذات اتجاهين، فعام 1910 كتب الأديب اللبناني شكري غانم المقيم في باريس مسرحيته «عنتر» بالفرنسية، الذي وجد في حكاية عنترة بن شداد مجازًا للقومية العربية والنضال ضد العثمانيين. وعام 1914 تم تحويل «عنتر» إلى أوبرا على يد الفرنسي جابرييل دوبون، لتصبح بذلك من أوائل الأوبرات بأقلام عربية إن لم تكن أولها. والأوبرا على الرغم من مناخها الصوتي الفرنسي، تُشكّل نقطة التقاء بين الرومانسية القومية الأوروبية، والنهضة العربية المتأثرة بها.

تبع ذلك تجارب مماثلة مثل «الحب عن بعد» عام 2000، والتي جاءت ثمرة تعاون المؤلفة الفنلندية كايا سارياهو مع أمين معلوف، الذي يتبنى نصه، كالكثير من أعماله، الإنسان المشرقي في علاقته مع الغرب. تبع ذلك « مدن الملح» للمؤلف السوري زيد جبري عام 2015 والمبنية على ملحمة عبد الرحمن منيف.

لا يمكن اعتبار أيٍ من هذه الأوبرات عربية بالكامل لأنها كُتبت بلغات أجنبية لجمهور أجنبي، لكن هذا لا يمنع كونها التجارب الأنجح ربما في طرح صورة مختلفة ولانمطية عن العالم العربي، وفي تفاعلها مع تيارات عصرها الجمالية مثل المدرسة الانطباعية في حالة دوبون، والطيفية في حالة ساراياهو.

الأوبرا بلسان عربي

تعود بدايات تلحين اللغة العربية خارج سياق موسيقاها التقليدية إلى فجر القرن العشرين على يد المبشرين، وهي مجددًا علاقة سيطرة غربية أنتجت أعمالًا ذات طابع تبشيري مثل أعمال اللبناني وديع صبرا المفقودة، والتي سُميت بالأوبرات وإن كانت غالبًا أقرب للمسرح الغنائي الديني أو الأوراتوريو. منذ الستينيات، جرت محاولات مصرية جدية لتعريب التراث الأوبرالي الغربي على يد تجمعات أدبية موسيقية مثل الجمعية المصرية لهواة الموسيقى، إلا أن النتائج لم تكن مقنعة تمامًا.

رأى موسيقيون كلاسيكيون مثل صلحي الوادي أن هنالك «صعوبات في حل مشكلة بعض الألفاظ والحروف التي تصعب معالجتها غنائيًا، مثل حرف القاف، والعين، والحاء. وعلى الملحن إيجاد الطريقة المناسبة لمعالجتها». إلا أن «الطريقة المناسبة» هذه لا يمكن تطويرها بمعزل عن مثيلاتها، فقد تم تلحين نصوص الأوبرا تاريخيًا بمنهجيات مختلفة، مثل إعطاء الأولوية للألحان (الأوبرا الرومانسية)، أو للزخرفة والاستعراض الصوتي (الكولوراتورا)، أو الاستيحاء من الخطابة المسرحية (الكلام-المغنّى لدى شونبيرج) أو الاستنباط من إيقاع الكلام الطبيعي (ياناتشيك)، أو إعادة تقطيعها لخدمة عقيدة صارمة (الحداثويين والمينيماليين). وبالتالي فقد تحولت «أزمة اللغة» لدى المؤلفين الكلاسيكيين العرب إلى ذريعة تُخفي لامبالاتهم بدراسة التجارب السابقة تلك واتخاذ موقف واعٍ منها، وعدم جاهزيتهم لفك الارتباط الموروث بين اللغة والبنى التقليدية لتلحينها.

من ضمن المحاولات لكتابة أوبرات عربية يذكر المصري عزيز الشوان بأوبرات مثل «عنترة» عام 1947، والأوبرا اللبنانية «عنترة وعبلة» (مجددًا) عام 2016. تُعيد الأوبرتان اجترار قصة شكري غانم، الذي يكرر بدوره مسرحية أبو خليل القباني الغنائية المكتوبة أواخر القرن التاسع عشر، ربما دون علم أي منهم بوجود الآخرين، مما يجعل الأمور أسوأ، ويظهر إصرار المخيلة العربية على تكرار نفسها على مدى قرنين. أما موسيقيًا، فتتبنى الأوبرتان لغة لا تختلف كثيرًا عن لغة «عايدة» البطولية، والتي أصبحت مع غيرها من المؤلفات الاستشراقية نموذجًا يُعيد المؤلفون العرب إنتاجه أوتوماتيكيًا كلما حاولوا التحدث بلغة عالمية.

أعراض التخبط

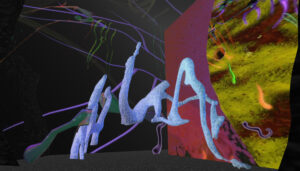

يتبين بوضوح أن «كليلة دمنة» لا تأتي كاستمرار للخط التاريخي المذكور، بل تأخذ منحىً بعيدًا جدًا عن الأوبرا العربية (وحتى العالمية)، وتأتي في سياق الموسيقى الشرقية البحتة، ومسرح الأطفال الشعبي الذي تمتد جذوره إلى خيال الظل والحكواتي. فالعمل مكتوب لما يشبه تختًا شرقيًا صغيرًا يرافق مزيجًا من المواويل والألحان الأندلسية دون أي هارموني أو توزيع يذكر، ويعالج نص ابن المقفع بالعامية، وبنفس الصيغ التي بلورتها الموسيقى العربية منذ قرون.

تمرير مهرجان إيكس لـ«كليلة» تحت مسمى أوبرا إلى جمهور يعرف جيدًا كيف يُميز الأوبرا عن المسرح الفولكلوري أدى إلى إظهاره بصورة ساذجة في الأوساط الموسيقية وأمام باقي الأوبرات التي يقدمها المهرجان عادة. فبينما تشترط مهرجانات مثل إيكس على العمل المعاصر تحقيق معايير معينة، والتفاعل مع أحدث التيارات المسرحية والتأليفية، يطلب من العمل الشرقي، بالعكس تمامًا، أن يحتفظ بشرقيته وتقليديته قدر الإمكان، وألا يخرج إلا شكليًا عن نمطياته التي تُجمّد الماضي العربي في قوالب عاجزة عن الحوار مع الحاضر.

لا تُستغرب ازدواجية المعايير هذه من إدارة المهرجان، التي اكتسبت مؤخرًا سمعة بمعاملتها للثقافة العربية كمخلوق غرائبي يجذب المبيعات دون أن يخرج من قفصه، كما يظهر من حادثة أوركسترا شباب فلسطين الموسم الماضي.

المشكلة إذًا لا تكمن في العمل بحد ذاته، أو في الرغبة الصادقة بإغناء موسيقانا التقليدية، بل في قبول الموسيقي العربي بأن تتحول شرقيته إلى الغرض الوحيد منه، وإلى ذريعة لتقديم نفسه في سياق لا ينتمي إليه. يُكرس ذلك عجزنا عن مجاراة نظيرنا العالمي بمعاييره، فنتهرب بلعب ورقة الشرقية التي تُبقينا في منطقتنا الآمنة، وترضي، في الوقت ذاته، خيالات الغرب. يُجهض هذا السلوك احتمال ظهور أوبرا عربية حقيقية يومًا ما تكون أداةً جدية لمخاطبة جمهور وواقع عربيين هما حتى الآن ليسا معنيين بها أكثر مما كان المصريون معنيين بعايدة.

رغم الجهود العظيمة والنوايا الحسنة، تولد معظم الأوبرات العربية كمعروضات متحفية متحجرة، وبضاعة مصممة للاستهلاك إما من قبل منظومة سياسية اقتصادية تستعرض قوتها (الخليج) أو مؤسسة تستعرض حبها لتجميع التحف الغريبة (إيكس). أما مؤلفوها، فلا يزالون عالقين في فجوة زمانية مكانية عاجزة عن استيعاب التطورات الموسيقية والأوبرالية بعد فاجنر، والتطورات الأدبية العربية بعد النهضة.

تبقى الأوبرات العربية تجارب منعزلة عن بعضها وعن المشهد العالمي، مما يبرر تكرار ادعاء «أول أوبرا عربية» كل مرة، وكأن الحاجة الصارخة إلى استملاك مكتسبات اللقب أصبحت أهم مما تقوله الأوبرا نفسها. لكن النصوص واللغة والكوادر العربية لا تكفي لاستحقاق اللقب طالما يبقى الإنسان العربي مُغرّبًا عن هذه الأعمال، يظهر من خلالها كشخصية سيرك أكثر منه كائنًا معاصرًا يستحق مسرحًا يخاطب واقعه.

بين فرض تسميات الأوبرا الغربية على أعمال شرقية، وفرض مظاهر الاستشراق على أوبرات غربية، والتشبث بالكليشيهات خوفًا من التخبط بين الاثنتين، لا بد من وجود مساحة وسطية تسمح بنمو حركة أوبرالية عربية حقيقية. هذه الحركة لا يمكن أن تأتي إلا كفيض طبيعي وتراكم لقواعد فكرية وصلت إلى مراحل من النضج، وصارت بحاجة ملحة للتعبير عن نفسها بأشكال جديدة، وليس كمشروع شكلي يفرض من فوق.

لا يمكن لهذا أن يحدث في ظل غياب مساحات تفاعلية عربية مشتركة، وتيار موسيقي عربي معاصر، وفي ظل عدم إدراك الموسيقيين لاستحالة بناء حركة جدية بمعزل عن بعضهم وعن باقي الفنون والتيارات الفكرية، وفي ظل مؤسسات ثقافية ومثقفين لا يزالون يرون الموسيقى كأداة ترفيه أو بروباجاندا بأحسن الحالات، والموسيقى الكلاسيكية كصنف نخبوي غامض. وقبل كل هذا، في ظل غياب مناخ مدني حر يشجع التجريب والانفتاح.