(نشرت هذه المقابلة مع إلياس خوري بالإنجليزية في مجلة ذا باريس ريفيو، ويمكن الاطلاع على نص المقابلة من خلال هذا الرابط)

قابله: روبين كريسويل

الروائي إلياس خوري هو أبرز الكتاب بالعربية اليوم. ولد في بيروت سنة 1948 الحاسمة، ونشر روايته الثانية، «الجبل الصغير» (1977)، في بدايات الحرب الأهلية الطويلة في لبنان، والتي حارب فيها إلى جانب قوات موالية للفلسطينيين ضد أبناء دينه المسيحيين من الكتائب. أعمال خوري المبكرة معاصرة بشجاعة، حيث خاطبت الصراع اللبناني حتى خلال تكشف الأحداث.

في روايات ك «الوجوه البيضاء» (1981) و«رحلة غاندي الصغير» (1989)، حمل خوري مرآة خياله المكسورة لبلد على حافة الانهيار.

رواية خوري الأكثر شهرة «باب الشمس» (1998)، التي وصفتها نيويورك تايمز ب«التحفة الصادقة» والتي كانت ثمرة قضاء خوري سنوات عدة في المخيمات الفلسطينية في لبنان سمع خلالها قصص اللاجئين عن سقوط قرى الجليل أثناء النكبة.

الرواية مزيج ملحمي من تلك الحكايات، و«تستحق القراءة مرتين» كما كتبت كلاوديا روث بيربونت في النيويوركر«لصعوبة استيعابها ككل من المرة الأولى، ولأنها ثرية بدهاء.» وهي في جوهرها قصة لزوجين فلسطينيين انفصلا إثر حرب عام 1948؛ المقاتل يونس وزوجته نهيلة اللذان يلتقيان سرًا لممارسة الحب في كهف يدعى «باب الشمس» في إحدى قرى الجليل قرب الحدود مع لبنان. إنها، كما أخبرني خوري، واحدة من قصص حب الأزواج النادرة في الأدب.

كما أن خوري واحد من أكثر النقاد والمحررين تقديرًا في العالم العربي. بدأ بكتابة المقالات لشهرية «شؤون فلسطينية» بداية السبعينات (مجموعات من أعماله النقدية العربية تملأ عدة مجلدات)، بالإضافة إلى أنه حرّر الملحق الثقافي لصحيفة «النهار» البيروتية خلال التسعينات محوّلًا إياها إلى منصة نقاشية حول إعادة إعمار لبنان بعد الحرب. كان هدم وإعادة بناء وسط بيروت بالنسبة لخوري فرصة ضائعة لتصالح اللبنانيين مع ماضيهم القريب، فبدلًا من الاعتراف العاقل بالمسؤولية، فرضت النخبة اللبنانية شكلًا من أشكال فقدان الذاكرة الوطنية. وأصبح الملحق، تحت إدارة خوري التي امتدت حتى عام 2009، منصّة للمثقفين السوريين المنشقين خلال حكم بشار الأسد. اليوم، يكتب خوري عمودا أسبوعيًا ثقافيًا\سياسيًا ليومية «القدس العربي» ذات التوجه القومي ويرأس تحرير مجلة «الدراسات الفلسطينية» في بيروت.

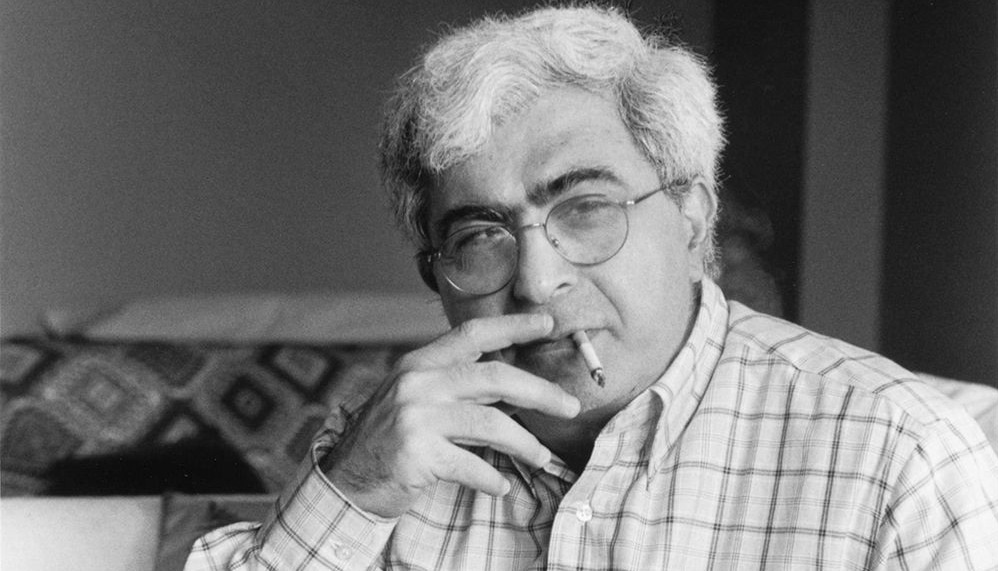

شخصيًا، خوري حيوي، وفكاهي، ويقظ. قد يقف مرارًا وتكرارًا في منتصف الطريق كي يستمع إلى ما تقوله أو يتأكد من توضيح وجهة نظره. حديثه مليء بقصص يتلوها بتمتمة منخفضة تزخرفها عقود من تدخين المارلبورو وينهيها عادة بصفع الطاولة والضحك. تكون حكاياته عادة عن زملاءه الكتاب العرب وتظهر حبه لكل ما هو فاضح باعتدال أو كفري جاد. كما أن خوري يستمتع بالجدال، وحين يطرح عليه سؤال يندفع للتصحيح أو الاختلاف مع افتراضاته. لديه مواقف سياسية ثابتة يصرح بها علنًا بصرف النظر عن نوعية مستمعيه، ويمتلك عادات خاصة كالإشارة إلى« إسرائيل» بـ« ولاد عمنا» وترديد البسملة بجدية مصطنعة قبل شرب الاسبرسو أو الإجابة على اتصال لا يود أخذه.

كانت المقابلة على يومين في مكتب بجامعة نيويورك، حيث كان خوري أستاذًا شهيرًا في قسم الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية لسنوات عدة (هو الآن يعيش في بيروت طوال السنة). كان واضحا بأن المكتب لم يكن مستخدما، رفوف مكتبته خاوية، تزيّنه خريطة مترو أنفاق مدينة نيويورك فقط معلقة على الحائط المجاور للباب، وجزء من حديقة واشنطن سكوير ظاهر عبر النافذة. كان حديثنا بالعربية، وقمت أنا بالترجمة.

المحاور: عادة ما يقرأ الأدب العربي هنا لعلاقته بأحداث حالية. يقرأ على أنه عمل إثنوغرافي أو صحفي. أنت مشهور هنا على أنك الشخص الذي كتب عن فلسطين، وكذلك عن الحرب الأهلية اللبنانية، هل تجد أن هذه السمعة تحدّك؟

إلياس خوري: من الصحيح أنه وفي معظم الوقت كان المراجعون الأمريكيون يقرأون الأدب العربي كما لو أنهم يقرأون الجريدة. حتى نجيب محفوظ تمت معاملتهم كما لو أنه كان يكتب تقريرًا صحفيًا من القاهرة. ما جعلني سعيدًا في الاستقبال الأمريكي لرواية «باب الشمس» كان أن المراجعين، بعضهم على الاقل، تعاملوا مع روايتي كعمل أدبي. كتبوا الكثير عن الجوانب السياسية بالطبع، لكنهم كذلك كتبوا عن السرد، وعن قصة الحب، إلخ. كان هذا مرضيًا جدًا بالنسبة لي.

بالطبع سمعتك ليست دومًا تحت سيطرتك بالكامل. في بيروت، بعد نشر «باب الشمس» افترض الناس أنني فلسطيني حقًا. حتى أولئك الذين يسكنون معي في نفس الحي، وهو المكان الذي نشأت به، وحيث عاش والدي وجدّي كل حياتهم. ولكنني كنت فخورا بخطأهم.

المحاور: لديك تاريخ طويل مع الحركة الوطنية الفلسطينية، متى قرّرت الانضام إليها، ولماذا؟

خوري: كانت مسألة متعلّقة ببيئتي. نشأتُ في الأشرفية، شرقي بيروت، في وسط مسيحيّ للغاية، [وسط] مسيحي بمعنى أنه يأخذ حب الآخر والاعتناء بالفقراء بشكل جاد جدًا. عندما كنت طالبًا في الجامعة اللبنانية في الستينيات انخرطت بالمجموعات المسيحية، مع أننا بالطبع كنّا نسمي أنفسنا ماويّين وجيفاريّين، وندعم الفيت كونج. وقتها في العام 1966، قتلت المخابرات اللبنانية فدائيًا فلسطينيًا يدعى جلال كعوش، هنالك حلقة من رواية وجوه بيضاء تشير إلى هذه الحادثة. نظّم الطلبة مظاهرة، وكانت هذه هي المظاهرة الأولى التي أشارك بها في حياتي. أطلق الجيش النار علينا فقتل عددًا من الأشخاص. مع ذلك، أستطيع القول بأن مشاعر التضامن التي حملتُها تجاه الفلسطينيين حينها كانت بالأساس أخلاقية، ومجرّدة بعض الشيء.

بعد هزيمة العام 1967، شعرت أن علينا فعل المزيد. خلقتِ الحرب موجة من اللاجئين الهاربين من الضفة الغربية. معظمهم توجهوا إلى الأردن، وأقامت مجموعة منهم مخيّمًا خارج عمّان، في منطقة تسمّى البقعة. مجموعة منّا، طلبة مسيحيّون من لبنان، ذهبنا إلى زيارة المخيم. الظروف كان من غير الممكن وصف سوءها، وكفيلة بجعلك تنتحب. ولذا انتهى بنا المطاف بالبقاء لتقديم المساعدة؛ طبخنا الوجبات، وبنينا البيوت، ونظّفنا. عندما عدنا إلى بيروت، افترضت أن الفعل الأخلاقي الوحيد هو الانضمام لحركة فتح، وهذا ما فعله بعضنا.

المحاور: كيف كان بإمكان المرء الانضمام لفتح في تلك الأيّام؟

خوري: أخذت سيارة تكسي إلى عمّان وأقمت في فندق حيث يمكن لك أن تنام على« الروف» مقابل دينار. صباح اليوم التالي أوقفتُ سيارة تكسي وقلت للسائق: خذني إلى الفدائيين. رأى السائق أن هذا« غريب» جدًا لأن معظم سائقي التكسي كانوا يعملون في المخابرات الأردنية. أي واحد منهم كان سيأخذني مباشرة إلى المحققين. لكنني كنت محظوظًا، فالسائق كان فلسطينيًا. أخذني إلى السلط، حيث كان مقرّ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. طرقت بابًا فكان الرجل الذي فتحه أبو جهاد، مؤسس فتح مع ياسر عرفات. ألقى علي أبو جهاد نظرة واحدة وطلب منّي أن أعود للبيت. لكنّي كنت عنيدًا وبقيت.

المحاور: أين تدرّبت؟

خوري: تدرّبنا في سوريا، في معسكرات حماة وميسلون، بالقرب من طريق بيروت دمشق السريع. هناك حيث كانت معسكرات الفدائيين. لاحقًا، عملنا في جنوب لبنان وحول بيروت.

المحاور: ذهبتَ إلى الأردن، مرّة ثالثة بعد أيلول الأسود، عندما طرد النظام [الأردني] منظمة التحرير.

خوري: وصلنا في الوقت الذي كان فيه الجيش الأردني يطارد الفدائيين في جبال جرش وعجلون، في نوفمبر. لم نذهب إلى الجبال، عدنا إلى بيروت وتم ذبح الفدائيين. في ذلك الوقت فكّرت أننا تحرّكنا بأسرع مما ينبغي، آمنّا بأننا الطليعة لثورة عربية أوسع. لم يكن فينا من كان غبيًّا لدرجة الاعتقاد أن بإمكاننا تحرير فلسطين بينما يحكم العالم العربي طغاة، لكن اليساريين المتطرفين خلقوا صراعًا مع [النظام] الأردني قبل أن تكون الحركة الأوسع قد نضجت. كان هؤلاء اليساريون الذين خرجوا بشعار كل السلطة للمقاومة، بدأوا بإقامة سوفيتيات في إربد شمال الأردن وفي أماكن أخرى. تصرّفاتنا في الأردن كانت سابقة لأوانها. لقد كانت عتهًا.

المحاور: في ذلك الوقت عاش جان جينيه مع الفدائيين في الأردن. قال في كتابه «أسير عاشق» أن هناك شيئًا مسرحيًا في المخيمات الفلسطينية بشكل جوهري. حتى أنه سمّاها مخيمات بوتيمكين. هل شعرت أن هنالك شيئًا مسرحيًا في تجربتك مع الفدائيين؟

خوري: في أوائل السبعينيات، التقت بجينيه في بيروت. أتذكر كم كنتُ مندهشًا بقدرته على النظر إلى نفسه من الخارج، قدرته على دراسة نفسه بسخرية ومن دون رحمة، كما لو كان شخصًا آخر. أفكر الآن أن هذه القدرة على فصل نفسك إلى شخصين، والتي يمتلكها كل الممثلين، هي وضعية للكتابة، وحتى للحياة. الأدوار التي« تلعبها» ينتهي بها المطاف وقد شكّلت قصة حياتك. لكن هذا لا ينتقص أبدًا من الأهمية السياسية والوجودية لتلك اللحظات. تجربتي مع الفدائيين، كانت، نوعًا ما، تدريبًا للحياة وللموت. تطلّبت الدرجة الأقصى من الالتزام الأخلاقي والقدرة على رؤية الأشياء بنقدية، بل وبسخرية أحيانًا. أظن أن تلك التجربة، يمكن لك أن تسميها مسرحية، شائعة لدى معظم أولئك الذين سبق وحاولوا القيام بثورة.

المحاور: هل كنت منخرطًا بالسياسة الداخلية للحركة الوطنية الفلسطينية؟

خوري: لا، لم أكن أبدًا. أظن أن الحافز الحقيقي لانضمامي للمقاومة كان ما أحب أن أطلق عليه إنساني أكثر مما هو سياسي. لم أنحز مطلقًا داخل السياسة الفلسطينية، رغم أن العديد من أصدقائي قد فعلوا، داعمين الجبهة الشعبية في مواجه فتح، أو الماويين في مواجهة السوفييت، إلخ. لم أدخل أيًا من تلك الخلافات، لأن القضية كانت بالنسبة لي بشكل واضح؛ للفلسطينيين حق بوطنهم، وللاجئين حق العودة إلى أرضهم. الصراع لا زال بالنسبة لي أخلاقيًا. عندما تكون أمامك ضحية ما، عليك التماهي مع الضحية، لا أن تظهر التضامن فقط.

المحاور: هل لكونك فردًا من أقلية أي علاقة بهذا الشعور؟

خوري: أولًا، لا أشعر بأنني أنتمي إلى أقلية، وفقًا لأسطورة يخبر بها المسيحيّون العرب أنفسهم -أسطورة تربيّت عليها وهي من القرن التاسع عشر- أنهم كانوا عربًا قبل أن يكون المسلمون. بكلمات أخرى، ليسوا أقلية في لبنان وهم الأصحاب الحقيقيون للبلد. ثانيًا، في البيت الذي نشأتُ فيه لم يكن هناك أي حقد على المسلمين. كان لدينا قرآن في البيت واعتدنا الاحتفال بعيد رمضان رغم أننا عشنا في منطقة مسيحية بالكامل. لذا لم يكن لدي أي شعور بالانتماء إلى أقلية، لا وقتها، ولا الآن. أنا جزء من نسيج هذا البلد. هذا لا يعني أنني أتجنب موضوع الطائفية في رواياتي، لكن بالنسبة لي الإرث الديني هو بالجوهر إرث أدبي، أظن لو أنني نشأت مسلمًا لكنت سأكتب كتبي بذات الطريقة التي كتبتها.

المحاور: عندما جاءت منظمة التحرير إلى بيروت، بعد طردها من الأردن، غادرتَ إلى فرنسا.

خوري: بعد أيلول الأسود، شعرت بأن الوقت قد حان لكي أصبح مثقفًا.

المحاور: ماذا درست في باريس؟

خوري: درست التاريخ الاجتماعي مع آلان تورين في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا (École Pratique des Hautes Études) كانت أطروحتي عن حرب جبل لبنان الأهلية. الصراع بين الدروز والموارنة من 1840 إلى 1860.

المحاور: ما الذي قادك لهذا الموضوع؟

خوري: اكتشفت، ويالها من مفاجأة، أنه لم يكن هناك كتابات يعتمد عليها عن الحرب. لم يكن هناك أرشيف لترجع إليه. كان هنالك همس تسمعه في البيت فقط؛ الدروز قتلوا جدّك، المسيحيون قتلوا عمّك، وأشياء من هذا القبيل. بالنسبة لي، عنى هذا النقص في الكتابة عن الماضي، أننا، اللبنانيين، ليس لدينا حاضر كذلك. أنا لست مهتما بالذاكرة بحد ذاتها، أنا مهتم بالحاضر.

ليكون لك حاضر، يجب عليك أن تعلم أي الأشياء تنسى وأيها تتذكر. افتقارنا للتاريخ المكتوب جعلني أشعر أنني لا أعرف البلد الذي نشأت فيه. ولا مكاني فيه. لا أعتقد أنني قمت بأي اكتشافات عظيمة كمؤرّخ، لكن، بعدها بعدة سنوات، عندما بدأت بكتابة الروايات، وجدت أنني أريد ان أكتب الحاضر، حاضر حربنا الأهلية.

المحاور: ما الذي يعنيه «أن أكتب الحاضر»؟

خوري: هذا يعني أن عليك أن تسمّي الأشياء كما هي عليه في الحقيقة. أتذكّر أن إميل حبيبي، الروائي الفلسطيني الكبير، قال لي مرّة: «كيف تجرؤ على أن تعطي الشخصيات في رواياتك أسماء مسيحية أو مسلمة؟» حبيبي كان مسيحيًّا مثلي. فأجبته أن هذا هو مجتمعنا. تعرف أنه يمكن لنا التعرف على الشخص [ودينه] من خلال اسمه. فقال: «يجب عليك أن تعطي الشخصيات أسماء محايدة»، فقلت له اسمك ليس حياديًا، «إميل»، هل ستغيّره؟

المحاور: لاشك أن مطلع السبيعينات كانت سنوات مثيرة للاهتمام بالنسبة لطالب، أليس كذلك؟

خوري: أتذكر ذهابي إلى عدد من محاضرات ميشيل فوكو في كوليج دو فرانس، كانت المحاضرات تحظى بشعبية كبيرة، حتى أن الجامعة كان عليها تجهيز العديد من القاعات لتستوعب الجمهور. كنا نصل قبل موعد المحاضرة بثلاث أو أربع ساعات، ومعنا ساندويشاتنا، لنحظى بمقاعد جيدة. فوكو كان كالساحر، ومثقفًا متبحّرًا، لا يجرؤ أحد على سؤاله عن شيء بعد انتهائه من المحاضرة. في تلك الأيّام، كنت أكتب نقدًا مسرحيًا [لمجلة] مواقف في بيروت. طلب منّي الشاعر أدونيس، وقتها كان رئيس تحرير المجلة، أن أبحث في فرصة التعاون مع مجموعة [مجلة] تيل كيل – Tel Quel، لذا التقيت بفيليب سولير وجوليا كريستيفا والشلّة بأكملها، لكنني أعتقد بأنهم كانوا ماويين برجوازيين مزيفين، ولم ينتج عن ذلك شيئًا.

المحاور: في الجامعة درست التاريخ وعلم الاجتماع ، فما الذي أعطاك فكرة كتابة الرواية؟

خوري: لأكون صريحًا، بدأت أفكر بنفسي كاتبًا عندما قرأتُ في المدرسة «الغريب» لألبير كامو واكتشفت أنني أحفظ الكتاب عن ظهر قلب. قرأته أولًا بالعربية، ولاحقًا بالفرنسية. اعتدت حفظ قدر كبير من الشعر العربي الحديث، أدونيس، السياب، خليل حاوي، لم أدرسهم، فقط حفظتهم. وبعد أن حفظت «الغريب» شعرت أنني أنا كاتبها. أصبح الكتاب جزءًا منّي، في داخلي. وهذا يحدث في كلّ مرة أقرأ فيها كتابًا أحبّه. لم أكن أحس برغبة في كتابة شيء شبيه بما قرأت، لا، شعوري كان أن الكتاب دخلني فأصبحت أنا الكاتب.

أصبحت مهووسًا بالأدب. حتى عندما كنت أتدرب في سوريا، كنت قد أحضرت معي روايات لأقرأها.

المحاور: ما هي تلك الروايات؟

خوري: حقائب ملأى بالروايات. الكثير منها لغسان كنفاني. قرأتُ «رجال في الشمس» بعيْد نشرها في العام 1963، كانت مهمّة جدًا بالنسبة لي، سمّيت روايتي «باب الشمس» وفاءً لها.

المحاور: هل التقيت بكنفاني لاحقًا؟

خوري: نعم، التقيته في بيروت بعد عودتي من باريس. كنت أعمل في مجلة مركز الأبحاث الفلسطيني، شؤون فلسطينية. فيما كان كنفاني يكتب لصحيفة الهدف والتي كانت مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كان شخصًا مميزًا جدًا، كان مرض السكري سيئًا جدًا عليه، وكان يعلم أنّه سيموت. ومع ذلك لم يعتن بنفسه. دخّن بلا توقف، وشرب القهوة والويسكي، ولم يكفّ أبدًا عن كتابة شيءٍ ما؛ صحافة، روايات، مقالات، كتب أطفال، مسرحيات. كتب بأسرع ما استطاع، أظن بسبب شعوره أنه لا يملك الكثير من الوقت. كان سيموت حتى لو لم يغتله الموساد بتفجير سيارة في عام 1972، انفجر جسده، وجمع أصدقائه الأشلاء عن الرصيف.

المحاور: كنت قد كتبت مقالًا عن كنفاني، قلت فيه أن رواياته:« بدلا من أن تسرد تلخص، وبدلا من أن تسترسل تقتصد». وأثنيت أيضا على« التقشف في التعبير». وهذا على قدر كبير من التناقض مع كتاباتك، صحيح؟

خوري: على العكس تمامًا، اعتدت التفكير أن كنفاني كان يفعل هذا لأنه لم يكن يملك الوقت ليكتب بطريقة مختلفة، أراد الوصول إلى الخاتمة بأسرع وقت ممكن، أعني، انظر إلى عائد إلى حيفا، تبدو أشبه بنص مسرحي منها برواية، النقاط الرئيسية التي أكتبها لرواياتي أطول من رواياته. لكنني أفكر الآن بكنفاني بشكل مختلف. لقد عاش حياته كلّها داخل المجال السياسي، وأعتقد أنه أراد في رواياته أن يصل إلى الشيء الأساسي بأسرع ما يمكن، لم يكن يشعر بالحاجة إلى بناء شخصياته. معظم الوقت لا نعرف عن هذه الشخصيات حتى من أين هي. مباشرة، ومنذ الجملة الأولى أنت في وسط الأحداث. الأشياء معكوسة، بالنسبة لي، والتفصيل الهامشي أو القصة الجانبية هي ما يجب علينا اعتبارها مركزية.

لا زلت أحس بهذا الشعور في كل مرّة أجلس فيها للكتابة، بأنني لا أتقن ذلك، وأنه يجب علي البدء بتعلّم الكتابة من جديد.

المحاور: نشرت رواية «الجبل الصغير» في 1977، بعد سنتين على بدء الحرب الأهلية اللبنانية، هل هي مذكرات مستترة؟

خوري: لا ليست مذكرات، صحيح أنني حاربت مع الفدائيين خلال العامين الأولين للحرب الأهلية، لكن القصص في الرواية خيالية، بعض الأماكن، الكنيسة في القسم الافتتاحي، على سبيل المثال، حقيقية. لكن الأحداث مختلفة. وبصراحة، بعد انتهائي من الكتابة كنت خائفًا لأنني لا أدري ما الذي فعلته. لم أدر ماذا أسمّيها. لا زلت أحس بهذا الشعور في كل مرّة أجلس فيها للكتابة، بأنني لا أتقن ذلك، وأنه يجب علي البدء بتعلّم الكتابة من جديد. كل ما كنت أعرفه وقتها هو أن علينا أن نفعل عكس ما كان يفعله الكتّاب العرب في القرن التاسع عشر. بدلًا من الروايات التاريخية علينا أن نكتب الأشياء كما تحصل، أن نكتب قصّة الحاضر.

المحاور: كيف كنت تجد الوقت للكتابة خلال الحرب؟

خوري: كتبت على دفعات على سبيل المثال، أنهيت المسودة الأولى من رواية الوجوه البيضاء خلال ثلاثة أسابيع، كتبت بسرعة لدرجة أن يدي آلمتني. لم أعد إلى هذه الطريقة في الكتابة بعدها. في بعض المرات كنت أقاتل، داخل بيروت أو خارجها، ومرّات أخرى كنت فيها بمركز الدراسات، ولذا لم تكن المسألة أن أجلس فأكتب لثلاث ساعات في الصباح كما أفعل الآن. كتبت كلما استطعت، خاصة في المساءات. كما قلت، كنت مهووسًا، أو ممسوسًا. هل تعرف قصّة الأخطل، الشاعر الأموي؟ كان مسيحيًا في زمن الخليفة معاوية. يقولون أنه عندما كان الأخطل يقف لإلقاء شعره أمام الخليفة، يحاول أعداؤه إحراجه بالسؤال عما إذا كان يصلي عندما يسمع المؤذن يدعو المؤمنين، فكان الأخطل يقول لهم: «أنا أصلي عندما تزورني الصلاة». وأنا على نفس الطريقة في الكتابة.

المحاور: كيف تم استقبال «الجبل الصغير»؟

خوري: أدونيس، ومحمود درويش الشاعر الفلسطيني الكبير، والذي كان صديقًا لي وزميلًا في مركز الدراسات، أحباها. كان هذا هامًا لي، وأظن أن هذا ساعد على حصول الرواية على نقد جيد. وكنت متفاجئًا أكثر من الاهتمام الذي حظيت بها الرواية في الخارج. بعد عدة سنوات على صدورها اتصل بي ناشر فرنسي صغير يدعى أرليا للنشر (Éditions Arléa) ليسأل عن إمكانية ترجمتها. في تلك الأيام كان هنالك القليل من الأعمال العربية التي تترجم. تقريبًا لا شيء إلى جانب أعمال نجيب محفوظ. وفي فترة لاحقة قال لي إدوارد سعيد، والذي بدأ بالتردد على بيروت منذ مطلع السبعينات، أنه سيجد ناشرًا أمريكيًا لينشر «الجبل الصغير» والتي كتب لها تقديمًا لطيفًا للغاية.

المحاور: تقديمٌ قارنك فيه بوضوح بنجيب محفوظ، أشار إلى أن أسلوبك« المتشظي» في الكتابة كان بمثابة نقلة ما بعد حداثية تخطت الأسلوب القصصي المباشر والعتيق لمحفوظ.

خوري: لا أريد معارضة إدوارد سعيد أبدًا، أحبه. فقط أريد أن أقول أنه لم تكن لدي فكرة حول ما كان يجري في الأدب التجريبي أو الما بعد حداثي. على أي حال تجريبيّتي كانت مختلفة، خذ مثلًا الشعر المنشور في مجلة شعر، أدونيس وبقية طليعيي بيروت، في الخمسينات والستينات كانوا سيترجمون شاعرًا صعبًا مثل سان جون بيرس، ومن ثم يكتبون قصائدهم بنفس الطريقة. كانوا يجرّبون، لكن كانت لديهم مثال ما. في بعض الأحيان كان معاصرًا، وفي أحيان أخرى كان كلاسيكيًّا. بينما أنا لم أمتلك مثالًا، كتبت كرجل أعمى.

المحاور: في ذلك الوقت، دعاك إدوارد سعيد للتدريس في كولومبيا.

خوري: درّست فصلًا في كولومبيا في 1980\1981 عن الأدب العربي. كانت هذه هي زيارتي الأولى لنيويورك. كنت قلقًا للغاية لأنني بالكاد كنت أتحدث الإنجليزية في ذلك الوقت. حتى أنني ذهبت إلى رئيس القسم وسألته كيف يمكن لي التدريس وإنجليزيتي سيئة للغاية، فأجابني: «لا تقلق، لا أحد يتحدث الإنجليزية هنا. المهم هو أن تكون لديك أفكار، هل عندك أفكار؟» أجبته لدي القليل من الأفكار. حسنًا، اكتشفت أن نيويورك تسير بالطريقة ذاتها. لست بحاجة للإنجليزية لتندمج.

المحاور: هل طاف بك سعيد حول المدينة؟

خوري: نعم، لقد كان دليلي. ذهبنا إلى وسط المدينة كثيرًا. ذهبنا إلى بارات الجاز في الفيليج (Village)، وشاهدنا المسرح كثيرًا. أتذكر أنني شاهدت آل باتشينو، مع أنني لا أتذكر اسم المسرحية. كمان عرّفني سعيد على ذا فيليج فويس (the Village Voice)، والتي كانت صحيفة لامعة في ذلك الوقت. أتذكر أنه لم يكن هنالك مقاهٍ في الجزء العلوي من المدينة (Uptown)، كان عليك أن تشرب الإسبرسو في ذات المكان الذي تتناول فيه الهامبرجر. وهو الأمر الذي بدا لي ضربًا من الجنون.

أعطتني الجامعة شقّة صغيرة في ريفرسايد درايف (Riverside Drive)، إلى جوار حديقة صغيرة خطرة بعض الشيء، لكنني كنت قادمًا من بيروت، وبالتالي لم يزعجني الموضوع كثيرًا.

كان اليهود لجنة الترحيب الحقيقية بي في المدينة. ليس فقط في الجامعات، ولكن في النشر، إنها مجلات المراجعات الصغيرة ودور النشر المستقلة التي رحبت بي هنا ودعمت أعمالي. هذه التجربة ليهود نيويورك أمرٌ ظهر في روايتي الأخيرة «أولاد الجيتو».

المحاور: هل درّست مع سعيد من قبل؟

خوري: مرّة واحدة. أعطى حلقة دراسية عن فرانز فانون، وطلب منّي أن أدرّس في الساعة الثانية منه رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح. تحدّث سعيد لساعة من دون النظر لملاحظاته، كان أشبه بالساحر، ينتقل من فانون إلى إيمي سيزير، ومن لوكاش إلى الدياليكتيك، ولا أعرف ماذا أيضًا. كان بمستوى فوكو. بعد أن انتهى، خرج الفصل لاستراحة، وخرجنا، كلانا، لأدخّن. سألني إن كنت جاهزًا فقلت له لا، سأعود للبيت. كيف من الممكن لي أن أحاضر بعد هذا؟ كان عليه أن يجرّني إلى الداخل. لكن كل شيء سار على ما يرام . رأى الطلاب كم كنت يافعًا وخائفًا فكانوا لطفاء جدًا معي.

المحاور: في ذات الوقت، كنت تكتب رواية وجوه بيضاء، وهي الرواية التي فُهمت كثيرًا على أنها رمزية عن لبنان في فترة الحرب. هل تراها بهذه الطريقة؟

خوري: لست متأكدًا من أنها رمزية، مع أنني أرى كيف يمكن للمرء أن يقرأها بهذه الطريقة. الرمزية الوطنية تكون عن بناء وطن جديد، وتسرد من خلال قصص أفراد يمثلونها، هكذا أفهم المصطلح. لكن وجوه بيضاء رواية عن التفسخ الاجتماعي، إنها عن التفكك بدلًا من البناء، والقالب القصصي ليس رمزيًا، إنه واقعي.« وجوه بيضاء» هي قصة رجل عادي، خليل أحمد جابر وهو ساعي بريد، قتل دون سبب واضح ورمي فوق كومة من القمامة. يمكنك إعطاء قصته تفسيًرا رمزيًا، ولكنها قصة ترفض أي محاولة لاستخراج المعاني منها أيضًا. قتل البطل دون أي سبب معلوم.

المحاور: الرواية تحاول محاكاة التفكك الذي تمثله بشكل رسمي. وهذا يبدو كخيار مجازف.

خوري: دعنا نضع الأشياء في سياقها. نحن نتحدث عن حقبة الحرب الأهلية، والتي كانت في الواقع مجموعة من الحروب الصغيرة، بعد الغزو السوري عام 1976 وقبل الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. دمر الجيش السوري الحركة الوطنية واليسار اللبناني، ودفع ذلك مجتمعًا يملك أصلًا ميولًا تفككية إلى التفسخ الكامل. أضحت البلد مسلخًا. أعتقد أن قول ذلك يستلزم نوعًا من اللامبالاة. لا أرى أي طريقة لتجنب ذلك، لم يعد للحرب أي معنًا، كانت تعيد نفسها فقط، وهذه كانت الحقيقة. ولكن كان من الصعب جدًا قول ذلك لأشخاص، بعضهم بطبيعة الحال، مازالوا يحاربون. وأنا كنت لا أزال أحارب.

المحاور: منظمة التحرير، بالتحديد، لم تحب روايتك هذه.

خوري: لا، لم يحبّوها، وهذا لم يكن مفاجئًا، عرفات كان قبلها بعامين قد أجبرني على الاستقالة من مركز الدراسات.

المحاور: لماذا؟

خوري: إن كنت لا تعرف هذه القصة فمن الضروري أن أخبرك بالحقائق. في ذلك الوقت كنت مدير تحرير مجلّة «شؤون فلسطينية»، وكان محمود درويش رئيس التحرير. في أحد الأيام، جاءنا رجال أمن فلسطينيون وأخبرونا أنهم هنا لاستجوابنا بأوامر من عرفات. والسبب الذي قدّم لنا كان سخيفًا. كنا قد نشرنا مقالًا لهادي العلوي، ماركسي عراقي لا يسير على نهج حركة فتح، وهو الأمر الذي لا توافق عليه القيادة. هذه كانت الحجّة، لكن السبب الحقيقي كان أن عرفات لا تعجبه الطريقة التي ندير بها المجلّة. لم نكن جزءًا من الجوقة، وسبق ونشرنا موادًا تنتقد القيادة، كان موقفهم أنه لا يمكنك انتقاد الثورة. وجهة نظرنا كانت، عليك أن تنتقد الثورة، وإلّا، فإنها لن تكون ثورة. على أي حال رفضت ودرويش أن يتم استجوابنا واستقلنا من المركز. عندما نشرت «وجوه بيضاء» في العام 1981 ردة فعل منظمة التحرير كانت حازمةً جدًا.

لا أعتقد بأن الجغرافيا، بما فيها الحي الذي نشأت به، تحدد هويتك.

المحاور: ما الذي فعلوه؟

خوري: نشروا شائعات عنّي، مثل أنني معاد للفلسطينيين وأشياء من هذا القبيل. كما عملوا على ألّا يجد أحد الكتاب في السوق. عندما لاحظت هذا اتصلت بالناشر، ويدعى سليمان صبح، وسألته عمّا يجري فأخبرني أن جميع نسخ الكتاب قد بيعت. فطلبت منه أن يطبع طبعة أخرى، فردّ علي قائلًا: «سنرى». ففهمت أن الرواية قد منعت. قبل أن يموت، تحدثت مع سليمان في تونس، بعد أن لحق بمنظمة التحرير بعد الخروج من لبنان في 1982. كان على فراش الموت، ولكنه عندما عرف أنني في البلد اتصل بي. وقال سأخبرك بالحقيقة قبل أن أموت. أخبرني أنه في أحد الأيام، جاءه رجال من القوة 17، الحراسة الخاصة بعرفات، وأمروه بسحب الكتب من المكتبات وإتلاف كل النسخ، وهو بالضبط ما فعله. لم ألمه. روايتي هي الكتاب الوحيد الذي منع من قبل المقاومة، مع أنهم لم يعترفوا بهذا أبدًا.

المحاور: هل خطرت ببالك إمكانية مغادرة بيروت إلى تونس برفقة منظمة التحرير؟

خوري: أصر علي بعض أصدقائي الفلسطينيين الذهاب معهم. الوضع في لبنان، من وجهة نظرهم، سيء، وحتى خطر علي. لكنني لم أستطع المغادرة.

المحاور: لم لا؟

خوري: أنا من بيروت، احتل الإسرائيليون بلدي، ماذا علي أن أفعل؟ إن احتلوا بلدك فعليك أن تقاوم.

المحاور: هل بدأت بجمع الروايات عن النكبة الفلسطينية خلال عملك في مركز الدراسات؟

خوري: لا، لكن الفكرة جائتني في ذلك الوقت. كان مدير المركز مؤرخًا يدعى أنيس صايغ، وهو مفكر جليل. في واحدة من أولى اجتماعاتي التحريرية، جمع صايغ الجميع معًا وطلب منهم اقتراح أفكار لمشاريع يمكن للمركز العمل عليها مستقبلًا. كنت شابًا ومستجدًا، لذلك لم أقل شيئا. لكن في نهاية الاجتماع، التفت إلي صايغ وسألني عن رأيي، فقلت أنني أظن أن هناك فجوة هامة في التاريخ الفلسطيني، وهي قصة الـ1948 بحد ذاتها، لم يكتب الفلسطينيون شيئًا عنها، واقترحت تشكيل فريق يذهب للمخيمات ليسجل الروايات.

المحاور: كنت مازلت تفكر بأطروحتك عن حرب الدروز والموارنة.

خوري: نعم، هنا أيضًا كان كل ذلك التاريخ غير المدون. استمع صايغ لي بأدب، وسألني عما سنفعله بكل تلك الروايات، قلت أنها ستشكل أرشيفًا مهمًا، ثم قلت أنه بإمكاننا إعطاء ذلك الأرشيف لروائي عظيم قادر على خلق «الحرب والسلام» الفلسطينية منه، فقال صايغ، وبأي روائي تفكر؟ وطبعا قلت، أنا! ضحك الجميع، ولم يحدث شيء لكنني لم أتنازل عن الفكرة. وكانت تلك بداية «باب الشمس».

المحاور: هل اهتممت دائمًا بالروايات الشفوية؟

خوري: كانت الحكايات والقصص الشعبية مدخلي إلى الأدب، كنت أسمعها من جدتي، أهم الأشخاص في حياتي. كانت تسكن بجوارنا في الأشرفية وكنت أزورها بشكل يومي تقريبًا في طفولتي. وكانت تطلب إلي أن أقرأ لها من المزامير ونشيد الإنشاد، كانت متدينة جدًا، ولكن سيدة مثقفة أيضًا، فكانت تحفظ الشعر الجاهلي عن ظهر قلب. كنا نسهر سويًا ونتحدث عن حياة الشعراء القدماء وقصائدهم؛ المعلقات.

المحاور: كانت القصص التي سمعتها في المخيم من نوع مختلف. في «باب الشمس» يقول خليل: «جدتي كانت تروي كأنها تمزق الحكايات. بدل أن تجمعها تمزقها».

خوري: لأنها كانت قصصًا عن فواجع. النكبة فاجعة متغلغلة في الفلسطينيين. تلك قصص لم ترو من قبل، وأغلبها لم ترو بعد. في روايتي، «مجمع الأسرار»، التي لم تترجم إلى الإنجليزية، هناك جزء عن مجزرة حصلت خلال حرب 1860 الأهلية. طلبت من أحد طلابي الذهاب إلى إحدى قرى الشوف، جنوب بيروت، ليسأل الناس هناك عما يتذكرونه بخصوصها، وطبعا لم يذكروا شيئًا، لأن أجدادهم هم من ارتكبوا المجزرة، وهي واحدة من أسوأ المجازر في كل الحرب. عاد طالبي إلى بيروت بعد يومين ويده في حمالة كتف، لقد ضربه القرويون وكسروا يده. هذه أشياء لا تخوض بها.

المحاور: كيف جعلت الفلسطينيين في المخيمات يروون لك قصصهم؟

خوري: بالصبر، كنت أذهب إلى المخيمات كل يوم تقريبًا. كنت أذهب بمفردي، ولم أحمل معي أبدًا آلة تسجيل أو دفتر ملاحظات أو حتى قلمًا. كنت أكتب ما أسمعه في البيت لاحقًا. لحسن الحظ أنني أستمتع بالاستماع للقصص. أظن أن الاستماع هو تعبير عن الحب وأن رواية قصتك لأحدهم هو فعل كرم، الأدب قد يكون حيث يجتمع الأمرين.

المحاور: أي مخيمات زرت؟

خوري: المخيمات المجاورة لبيروت وصيدا في الغالب. شاتيلا، وبرج البراجنة، وعين الحلوة.

المحاور: لذا فقد كنت تذهب كل يوم وفي النهاية أصبح الناس في المخيمات يثقون بك؟

خوري: لا، كنت أذهب كل يوم، وكل يوم كانوا يرفضون الحديث. لم يقل أحد لي شيئًا لوقت طويل، لم يكن بإمكانهم فعل ذلك، بدا وكأن هناك عائقًا ماديًا. في النهاية، أشفقت علي امرأة عجوز، كانت تراني آتي يومًا بعد يوم، سألتني عما أريد، وقلت لها أنني أكتب رواية عن 1948 وأحتاج معرفة كيفية حصول الأحداث في القرى وكيف سقطت. كنت صادقًا حيال سبب وجودي هناك، لم أتظاهر بأنني هناك لتكوين الصداقات، لذا بدأتْ هي بدعوة الناس إلى منزلها كي يتحدثوا إلي، ونجح ذلك لأننا في منزلها، حتى أنها كانت ترشد أسئلتي؛ اسأل هذا الشخص عن تلك القرية، واسأل هذا الشخص عن الأخرى. إن لم يأت الناس أو لم يتحدثوا كانت تقول؛ ألا تريد معرفة تاريخك؟

لكن عدد القصص التي سمعتها واستخدمتها كان قليلًا جدًا. لأن الأمر كان صعبًا عليهم. فضّل الناس الذين كلمتهم إعطائي الرواية الرسمية: كان اليهود جبناء ونحن أبطال. ما الذي يمكنك أن تقوله، بعد كل ذلك؟ أنك هربت؟ أنك تركت طفلك الرضيع في أحد الحقول؟ تلك القصة، قصة ناجي في الرواية، واحدة مما سمعت بالمخيمات. قالت لي امرأة أنها كانت تهرب مع عدد كبير من الأطفال أحدهم طفل رضيع، كانوا في الحقول المجاورة لقريتهم وكان الرصاص يطير فوق رؤوسهم، في النهاية لم تعد قادرة على المواصلة، فوضعت الرضيع تحت شجرة زيتون، وجدت امرأة أخرى الطفل في وقت لاحق وأعادته لها. كانت تروي لي هذه القصة بعد خمسين سنة تقريبًا، لم تستطع التوقف عن البكاء.

المحاور: هل دار حولك أي شك لأنك لست فلسطينيًا؟

خوري: أبدًا، لأنهم كانوا يعرفون أنني في صفّهم. كنت فلسطينيًا في عيونهم. كانت الأشياء بالطبع أكثر تعقيدًا إذا تعلق الأمر بالعمل السياسي. كلما كنت أنتقد القيادة خلال عملي في مركز الدراسات، كانوا يتهمونني بأنني لست فلسطينيًا. أتعلم، لماذا يعمل هذا الشاب اللبناني معنا؟ من الواضح أنه ليس مع الثورة. وفي الوقت ذاته، ظن اللبنانيون أنني فلسطيني، والمسيحيون أنني مسلم، والمسلمون أنني مسيحي.

المحاور: هل تشعر بأنك فلسطيني؟

خوري: أشعر بأنني كل تلك الأشياء.

المحاور: يبدو ذلك صعبًا، أن تشعر بأنك كل تلك الأشياء.

خوري: لماذا؟ أظن أن أي أحد قادر على التماهي مع مأساة الفلسطينيين، أن يتماهى معهم على أساس المأساة التي عاشوها. لا أعتقد بأن الجغرافيا، بما فيها الحي الذي نشأت به، تحدد هويتك. خلال قتالي إلى صف الحركة الوطنية بجانب الفلسطينيين، ظن الكثير من المسيحيون أنني لا بد أن أكون مسلمًا. حسنًا، أنا مسلم، كلنا مسلمون، بمعنى أن العنصر الإسلامي أساسي في الثقافة العربية. لا يمكنك فهم الثقافة العربية دون معرفة بالإسلام، وأنا أشعر بأنني أنتمي لتلك الثقافة، لكنني بالطبع مسيحي حسب الشروط الاجتماعية.

سوف أروي لك قصة، في بداية عام 2013 احتل حوالي 250 شابة وشابًا فلسطينيًا قطعة أرض قرب القدس كان من المقرر بناء مستوطنة عليها. كان نوعًا من الاحتلال المعاكس، موقع القرية الاحتجاجية كان عند ما يدعى بكوريدور إي-1، بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة. أطلق الفلسطينيون اسم «باب الشمس» على قريتهم وشجّعوا الآخرين على الهجرة [إليها]. لقد تشرفت بطبيعة الحال، وفوجئت تمامًا. لم أعرف أحدًا من الشبان الذين أخذوا اسم قريتهم عن روايتي، لكنني كتبت لهم رسالة أطالب فيها بالجنسية. استمرت القرية ليومين أو ثلاثة، حتى أنهم انتخبوا مجلسًا قرويًا، إلى أن جاء الجيش «الإسرائيلي» ودمّرها. لذا فلي الآن قرية مدمرة في فلسطين أيضًا.

المحاور: التكرار واحد من الصفات المميزة لأسلوبك في الكتابة، [تكرار] كلمات وجمل أو حتى قصصٍ بأكملها. تعود «باب الشمس» باستمرار لسقوط قرى بعينها في عام 1948. هل هذا الاهتمام بالتكرار جزء منه اهتمامك بالأدب الشفوي؟

خوري: أفكّر بالتكرار كعنصر إيقاعي. كان من المقرر نشر «باب الشمس» في عام 1997، ولكن تم تأجيل ذلك حتى السنة اللاحقة. افترض البعض أن ذلك لتصادف الذكرى الخمسين للنكبة، ولكن الحقيقة أنني وخلال قراءة المسودة بصوت مرتفع وجدتُ بأن الكتاب يحوي بعض العيوب الموسيقية، بعض الخلل في الإيقاع، والتي قضيت عامًا كاملًا محاولًا تصحيحها.

المحاور: لكن التكرار يبدو كمبدأ بنيوي أيضًا في رواياتك. يؤثر بطريقة تفكيرك بالبدايات والأواسط والنهايات.

خوري: أنت محق، وهذا في مركز طريقة تفكيري بالأدب حقًا. أستطيع القول بأن التكرار إصرار على أن كل قصة تحوي العديد من القصص بداخلها. يمكن رواية القصة الواحدة بعدد من الطرق المختلفة طبعًا. تحاول رواياتي الإشارة إلى هذه الثروة، بالرغم من أنني أستطيع أن أقصّ عددًا محدودًا من الصيغ فقط. بعبارة أخرى، أنا تلميذ شهرزاد؛ لا أروي القصة بل أقول كيف رويت. هنالك اختلاف مهم هنا، وتراث الأدب العربي بأكمله يعلّمنا أهميته. كل النصوص الكلاسيكية تخبرنا بوجود سلطة مسبقة أو مصدر للقصة التي ستروى. بالعربية، كلمة«Novel – رواية» قد تعني أيضًا «نسخة». بهذا المعنى، لا يوجد تكرار بحت. كتابة نسخ متعددة من القصة ذاتها تشير إلى أن كل قصة هي شكل من أشكال الإمكانية الكامنة، مدخل إلى قصص أخرى.

المحاور: عند كتابة «باب الشمس»، والتي تحوي الكثير من القصص المتداخلة والمتشابكة، هل أعددت الحكاية مسبقًا؟ هل استخدمت أحد أنواع لوحات العمل؟

خوري: لا، بدأت بشكل عشوائي تقريبًا، كتبتُ الأجزاء السهلة في البداية. جزءٌ من السقف هنا، بعض من الحائط هناك، حتى حصلت على الإطار العام. بني الإطار حول الشخصيات الخمس الرئيسة، أم حسن، ويونس، ونهيلة، وخليل، وشمس. بعد ذلك، عملت على بناء الجغرافيا، قرى الجليل واحدة تلو الأخرى. تطلّب ذلك الكثير من القراءة. بيني موريس والمؤرخون الجدد «الإسرائيليون»، وكتاب «كل ما تبقى» لوليد الخالدي، وكتاب عارف العارف عن النكبة وهو [كتاب] بالغ الأهمية وليس معروفًا كما يجب. ثم بدأت بكتابة القصص التي تنتمي لكل قرية.

المحاور: تتعامل الكثير من كتبك مع قصص لم ترو أو تاريخ محي قصدًا، هل تعتقد بأن الأدب قادر على تعويض التاريخ؟ هل يستطيع الخيال ملء فراغ في الأرشيف؟

خوري: لا يمكن للأدب تعويض التاريخ، لكن يمكنه الإشارة إلى ما هو مفقود، شكل من أشكال الاتهام، إن أردت. «باب الشمس» ليست تاريخ النكبة، لكنها بسبب ما تحتويه من تفاصيل وقصص تؤكد على أهمية كتابة ذلك التاريخ من وجهة نظر فلسطينية. تشير الرواية إلى ما هو مفقود. وبالطبع فإن «باب الشمس» ليست رواية تاريخية، فأحداثها تدور في التسعينات لا في 1948، ولكن حتى الروايات التاريخية ليست تاريخًا، إنها [مجرد] تفسيرات معاصرة.

حجة جيل أكبر من المثقفين، أشخاص مثل قسطنطين زريق، أن النكبة سببها التخلف العربي، يظن أن على العرب التطور وإعطاء ظهورهم للماضي الذي مهما كان جليلًا خذلهم. روايتي تقول شيئًا آخر، «باب الشمس» عن حيوات الناس العاديين والقصص التي رووها ومازالوا يروونها عن هذا الحدث، بعبارة أخرى، النكبة مازالت تحدث اليوم ولا يمكننا كتابة تاريخها لأنها لم تنتهي بعد.

المحاور: نشرت قبل حوالي عشرين عامًا مقالة في غراند ستريت عن الأدب والذاكرة في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية. كتبت قائلًا:«في هذه المدينة [بيروت]، التي خربّتها الحرب بشكل ممنهج، الأدب هو المساحة الوحيدة الباقية للذاكرة». ما هي العلاقة بين الأدب والذاكرة في لبنان؟

خوري: قررتِ الطبقة الحاكمة بعد الحرب الأهلية، وأعني الطبقة الحاكمة من جميع الطوائف، محو ذاكرتنا عن الصراع، منحوا عفوًا عامًا، حتى عن جرائم الحرب، ورفضوا التحقيق في قضايا المفقودين. سبعة عشر ألف شخص فقدوا خلال الحرب ومازلنا لا نعرف ماذا حل بهم. أصبحت الحياة السياسية والاجتماعية بعد إفقاد الذاكرة القسري هذا أكثر طائفية من أي وقت مضى. حتى أن إعلامنا طائفي، هناك صحف سنية وأخرى شيعية، محطات تلفزة سنية وأخرى شيعية …إلخ. ومع تدمير الجامعة اللبنانية يكاد لا يكون هناك أي مكان للبحث والمعرفة، فالجامعة الأمريكية وجامعة القديس يوسف لم تحاولا ملء الفراغ. لذا تكفل الأدب بإحياء ذكرى الحرب، وأنا، لأكون صادقًا معك، لست متأكدا إن كان هذا أمرًا جيدًا، فهذا ليس الدور الذي يدّعي الأدب لأخذه في المجتمعات الأخرى.

المحاور: لماذا لم يصبح الأدب طائفيًا كباقي الأشياء في لبنان؟

خوري: هذا سؤال جيد. أظن أن هذا يعود إلى نشأة أدبنا المعاصر في القرن التاسع عشر. كان لكتاب مثل أحمد فارس الشدياق وشبلي شميل ميول علمانية وعلمية قوية، وتركوا أثرهم على ما جاء لاحقًا. كما أظن أن الأدب نجا بفعل هامشيته، يختلف كتاب لبنان وشعراؤه في السياسة، لكن ليس هناك بيننا من ينتمي لنظام الدولة الطائفي. هامشيّتنا هي ما تسمح لنا بنقد ذلك النظام.

المحاور: بعد نهاية الحرب الأهلية كنت معارضًا صريحًا لخطط إعادة إعمار وسط بيروت. ما الذي كنت تخشاه؟

خوري: هنالك إشكالات عدة. أولًا، أجبرت الخطة المقدمة من السوليدير، وهي شركة عقارية، ملّاك أرض المنطقة قبل الحرب، وهم من الطبقة الوسطى وأدنى الطبقة الوسطى، على بيع أرضهم بسعر بخس بالطبع. كان استيلاءً على الأراضي بواجهة قانونية. ثانيًا، حافظت الخطة على كل المناطق ذات العمران الكولونيالي الفرنسي، فيما هدمت المناطق الباقية، بما فيها ذات الطابع العثماني كميدان الشهداء. أرني مدينة أخرى في العالم تهدم مباني عمرها ثلاثمائة أو أربعمائة عام. أنا لست مصابًا بالنوستالجيا، لكن هذه مبان عليك الاحتفاظ بها، إنها تنتمي إلى التراث الوطني. أخيرًا، وسط المدينة الجديد لم يبن للبنانيين، وإنما بني للخليجيين، هم الوحيدون القادرون على تحمل الإيجارات. كانت الفكرة بصراحة تحويل بيروت إلى بيت دعارة للخليج. أستطيع القول بأن الفكرة فشلت، لا بسبب أي من جهودنا، لكن توقعات سوليدير المالية افترضت حصول سلم إقليمي واتفاق بين فلسطين و«إسرائيل»، وبالطبع لم يحدث أي من ذلك، لذا فوسط المدينة ميت، إنه كخشبة مسرح خاوية.

المحاور: تقول أنك لست مصابًا بالنوستالجيا، لكن شعورك بخيانة المدينة وتاريخها واضح. ما الذي تحبه في المكان؟

خوري: لنكن صريحين، بيروت ليست مدينة جميلة، قد تكون أبشع المدن الكبيرة في المنطقة بأسرها، المعمار مخز في الغالب، حتى أن طرابلس أكثر جمالًا، ولا نريد الحديث عن دمشق أو حلب اللتين كانتا مكانين ساحرين قبل تدميرهما من قبل بشار. أو فكّر بالقدس أو حيفا، كل تلك المدن أكثر جمالًا من بيروت. لكن بيروت مدينة من المهاجرين، وهذا مهم، في القرن التاسع عشر كانت قرية يقطنها ستة آلاف شخص. لم تكن مكانًا مهمًا لأي سبب، لا تجاريًا ولا فكريًا. ثم في عام 1830 بدأ إبراهيم باشا ببناء الميناء، وجلبت حروب 1840 و1860 الكثير من المسيحيين من جبل لبنان. في بداية القرن الماضي، كانت بيروت ملاذًا أساسيًا للأرمن الهاربين من الأتراك، وجاء الكثير من الفلسطينيين بالطبع بعد عام 1948 واستمروا بالقدوم في الأعوام اللاحقة. وفي الستينات والسبعينات جاء الشيعة من الجنوب. بيروت مدينة بناها الغرباء، اقتصاديًا وفكريًا وثقافيًا، وهذا ما يجعلها مكانًا منفتحًا. هذه ما ميزتها الحقيقية عن باقي المنطقة. العيش فيها يشبه العيش في عدة مدن في آن واحد. يمكنك المشي من منهاتن إلي باريس مرورا بقم وكولومبو، باستطاعة أي أحد أن يكون بيروتيًا، ولا يستطيع أي شخص نفي ذلك.

المحاور: وفيها أيضًا حياة ليلية رائعة.

خوري: إنها مكان ينبض بالحياة، حتى في أحلك الأوقات. أذكر في الثمانينات، خلال الانتفاضة الأولى، كان أصدقاؤنا الفلسطينيون يأتون لزيارتنا، كانت أوقاتًا عصيبة، وكان هناك الكثير من الشهداء، ومع ذلك كنا نخرج ونشرب ونسرد النكات. كان أصدقاؤنا الفلسطينيون متفاجئين، لكن هذا ما نحن عليه، وذلك ليس تجنّبًا للموت، لكننا لا نستطيع مقاومة تحويل التراجيديا إلى مهزلة. وتلك عادة خطيرة، لا يجب أخذ كل شيء بشكل هزلي. ولكن أيضًا عليك أن تعيش.

المحاور: آخر موجة من اللجوء كانت من السوريين الهاربين من الحرب الأهلية في الجوار. كيف استوعبت المدينة هذا التدفق؟

خوري: عاش عدد كبير من السوريين في لبنان حتى قبل الحرب السورية، وغالبا ما كانوا يعملون في البناء والزراعة. لكن وصول أكثر من مليون لاجئ أثار أسوأ أنواع الطائفية من قبل النخبة. أجّج قادة السنة والشيعة كراهية الآخر، ولعب قادة المسيحيين على وتر خوف مجتمعهم من المسلمين. أخشى أن يستعمل اللاجؤون، والذين يشكلون الآن سدس عدد السكان تقريبًا، كحنطة في مطحنتنا الطائفية ونُدفع إلى الهاوية.

المحاور: ماذا حدث للربيع العربي؟ هل كان ثورة في المقام الأول؟

خوري: بالطبع كان كذلك. ما هي الثورة؟ هي عندما لا يعود باستطاعة نظام ما السيطرة على الجماهير، فيتم إسقاطه. الشيء المفاجئ كان سهولة حدوث ذلك، على الأقل، في تونس ومصر. حتى في سوريا، أعتقد بأن النظام انتهى، لقد انتهى منذ اللحظة التي بدأ فيها الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين، لأن النظام لم يتصرف كدولة بل كعصابة مسلحة. أظهر ذلك وجهه الحقيقي، ولا يمكن للأمور أن تعاد إلى ما كانت عليه في السابق. المشكلة هي أنه وبعد سقوط تلك الأنظمة لم يكن لدينا ما نضعه مكانها.

المحاور: كيف تفسر ذاك الفشل؟

خوري: بأثر رجعي، أظن أن هنالك سببين رئيسيين. الأول هو غياب الليبراليين العرب، والآخر هو غياب اليسار. الليبراليون، وأقصد الأفراد الملتزمين بفصل السلطات، ونظام من الضوابط والموازين، والحقوق الفردية، لم يظهروا. ربما لأنهم ليسوا موجودين أصلًا. غياب اليسار مسألة مختلفة، فاليسار العربي موجود، لكنه قمع لعقود، ولم يكن له نموذج يتطلع إليه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي. يمكنك ملاحظة ذلك بالنظر إلى الشباب في الميادين، فقد كانت هناك أعداد غفيرة منهم، ومن جميع طبقات المجتمع، لكنهم لم يكونوا منظمين ولم تكن عندهم رؤية سياسية شاملة. كان هناك كلام: ديمقراطية، عدالة اجتماعية، الخ… لكن ما معنى ذلك؟ لا أحد يملك الإجابة، وهذا بسبب غياب الأحزاب والجهات التنظيمية.

المحاور: ألم تكن جزءا من وجهة نظرهم بأن تلك الجهات تنتمي إلى الماضي؟ بأنها غير صالحة؟

خوري: لا أريد إعطاء الدروس لأي من الأفراد الذين كانوا في الميادين، علينا أن ندرس بتواضع كل ما حققوه. لكن إن كانت الأحزاب أشياء من الماضي فإننا نحتاج إلى فكرة عما سيأخذ مكانها. واحدة من الأشياء التي حققها المتظاهرون بالتأكيد هي استحالة عودة دكتاتوريات الماضي. الرئيس المصري السيسي دكتاتور مهرج، إنه محاكاة ساخرة رديئة لعبد الناصر. حتى أن الدكتاتورية في سوريا انتهت ولم تعد تملك الشرعية. تمنعنا الحرب من رؤية هذه الحقيقة الآن، لكنها صحيحة بالرغم من ذلك.

لذلك فالكتابة هي أسلوب تعذيب ووسيلة تحرر في آن واحد، طريق لفهم الذات. بالكتابة نحول الواقع إلى مادة للخيال.

المحاور: حدثني عن آخر رواياتك، «أولاد الغيتو».

خوري: تدور أحداث الكتاب في« إسرائيل»، تحديدًا في اللد، على الرغم من أن بعض الأحداث هنا في نيويورك، وهذه سابقة بالنسبة لي. بطل الرواية مهاجر إلى المدينة. الكتاب مكمّل ل «باب الشمس» بشكل من الأشكال، ليس جزءًا ثانيًا بالضبط، إلّا أن بعض شخصياته تكون موجودة في الرواية الجديدة.

المحاور: لا أظن أنك ذهبت أبدًا إلى« إسرائيل»، فما نوع البحث الذي قمت به؟

خوري: لم أذهب إلى« إسرائيل» كما أنني لم أذهب إلى فلسطين. لكن واحدًا من الأجزاء الممتعة خلال البحث المتعلق بالكتاب كان دراسة العبرية، وهو أمر أقوم به منذ سبع سنوات تقريبًا. الشخصيات الرئيسية في الرواية من عرب« إسرائيل» وعادة ما يتحدثون العبرية، لذلك شعرت بأن علي تعلم جزء من اللغة. فعلت الشيء نفسه خلال كتابة «يالو»، فقد نشأت الشخصية الرئيسية في بيت يتحدث السريانية، لذا قررت تعلم بعض السريانية. لا أستطيع ادعاء تكلّم العبرية، لكنني لا أشعر أنها لغة غريبة تمامًا عني الآن.

المحاور: ماذا تعلمت من دراستها؟

خوري: تعلمت أن العربية والعبرية والسريانية لغات متقاربة إلى حد مخيف. أولًا، هنالك الكثير من الكلمات المتشابهة، وأشباه النظائر، كما أن التراكيب واحدة. اللغات الثلاث تبني كلماتها من جذور ثلاثية، لذا فالصرف متشابه أيضًا. وتعلّمت من يهودا شنهاف، مترجمي من العبرية، أنه ومنذ نشأة الدولة حاولت «إسرائيل» طمس كل معالم تشابه لغتهم مع العربية؛ نوع من أنواع التطهير اللغوي، وأظن ذلك شديد الأهمية.

المحاور: هل درست الأدب العبري؟

خوري: نعم، لكن هذه قصة أطول بكثير. أوّل عمل عبري معاصر قرأته كانت رواية يزهار سميلانسكي القصيرة «خربة خزعة». جاء كاتب فلسطيني شاب اسمه توفيق فياض إلى مكتبي في مركز الدراسات عام 1978 وأخبرني عنها. لم تكن الرواية وقتها قد ترجمت إلى الإنجليزية أو حتى إلى الفرنسية، طلبت من فياض ترجمتها، وقمنا بنشر النسخة العربية في الشؤون الفلسطينية. أحدث ذلك فضيحة صغيرة، كان الناس حائرين لأن يزهار لم يكن محبًّا للعرب، كان صهيونيًا ملتزمًا وعضوًا في الكنيست. لكن روايته القصيرة رائعة، تحكي قصة مجموعة جنود «إسرائيليين» أمروا بتطهير قرية فلسطينية تدعى خربة خزعة خلال حرب عام 1948. يصف يزهار الفلسطينيين المهجرين من قريتهم بلغة سفر الخروج، ويتحدث الراوي عن البحث فيما بينهم عن إرميا الفلسطيني، النبي الغاضب. وجهة نظر يزهار أن أيدي اليهود عام 1948 صنعت يهودًا آخرين، الفلسطينيون هم اليهود الجدد. قررت بعد ذلك قراءة مزيد من الأدب «الإسرائيلي»، فمن الواضح أن هناك أمورًا في الأدب ذهبت إلى أعماق أكبر من السياسة اليومية. قرأت كل ما تمت ترجمته، عاموس عوز، وإبراهيم جبريل يشوع، وديفيد غروسمان. تعلمت الكثير إلا أنني لم أجد مثيلًا لرواية يزهار القصيرة.

المحاور: لقد تمت ترجمة أعمالك إلى العبرية، وانتقدت بسبب ذلك.

خوري: هوجمت بوحشية عندما تم نشر «باب الشمس» بواسطة صديقي يائل ليرير بدار الأندلس في عام 2002، خاصة من قبل المصريين، بمن فيهم صديقي صنع الله إبراهيم. كانت حجتهم أن ترجمة كتب أحدهم إلى العبرية ما هو إلا شكل من أشكال التطبيع. وهذا، كيف لي أن أقولها؟، هراء تام. بالطبع فإن لدى المصريين عقدة من التطبيع بسبب كامب ديفد. تم تطبيع كل شيء في مصر ومع ذلك فهم السباقون بمد أصابع الاتهام. كتب إدوارد سعيد مقالة حول كل ذلك في الأهرام وقال فيها كل ما يجب قوله، منها أن «الوصول إلى لغة أجنبية يعد نصرًا للكاتب»، وهذا صحيح تمامًا. أنا أقرأ لكتّاب إسرائيليين، فلماذا لا يقرأون لي؟ هذا الرأي لا يحتم علي أخذ أي موقف سياسي مختلف عما آمنت به طوال حياتي، فالتطبيع شأن اقتصادي بين الدول وليس تبادلًا أدبيًا بين الأفراد، والترجمة ليست تطبيعًا.

المحاور: كيف تستمر بكتابة الروايات بينما يجلب كل يوم أخبارًا عن فظاعات ومصائب بشرية من محيطك؟

خوري: لقد عشت حياتي تحت حالة حرب دائمة تقريبًا؛ ولدت في 1948 ولدي ذكريات حية عن حرب 1958 الأهلية «الصغيرة»، وأوصلتني هزيمة 1967 إلى الوعي السياسي، وبدأت كتابة الروايات خلال السنوات الأولى من حربنا الأهلية الكبيرة. أحاول الكتابة من خلال الحرب لا عنها، على المرء أن يكتب خلال تلك الفظاعات والمصائب. أعتقد أنه تدريب جيد، للكتابة وللحياة، لكنه ليس سهلاً على الإطلاق. من ناحية أخرى، أفترض أن الكتابة مزيج من العذاب والبهجة، هذا ما حاولت استكشافه في «يالو»، التي عذب بطلها ثم أجبر من قبل المحققين على كتابة اعترافه. لذلك فالكتابة هي أسلوب تعذيب ووسيلة تحرر في آن واحد، طريق لفهم الذات. بالكتابة نحول الواقع إلى مادة للخيال.