«في البدء، كان الانفجار العظيم» الذي خرجنا بنوره إلى الحياة.

«في البدء، كان الانفجار العظيم» الذي خرجنا بناره من الحياة.

لم يكن من الصعب عليّ أبدًا أن أتذكر المكان الذي كنت أتواجد فيه في الساعة 02:33 فجرًا بتوقيت غرينتش من يوم العشرين من آذار/مارس العام 2003، ولا أظن أنه سيكون من الصعب على أيٍ منّا، نحن الذين لا زلنا أحياء بعد ذلك التاريخ، أن نذكر أين كنّا لحظتها.

في تلك الدقيقة بالضبط كنت نائمًا في فراشي، على اعتبار أن لدي مدرسة في صباح اليوم التالي. والدي كان يجلس في غرفة التلفزيون، غير آبهٍ بصوته الذي يصلنا، فما تنقله الشاشة أخطر من تغيّبنا عن المدرسة يومًا أو يومين، أو ألفًا.

على بعد عدة مئات من الكيلومترات من فراشي في عمّان، كانت هناك أمّ سمحت لنفسها أخيرًا أن تبكي، بعد ساعات من ادعاء القوة أمام ابنها الوحيد، الذي أنجبته بعد أن دفعت تحويشة العمر لأجل عملية التخصيب، والذي لم يملّ من تكرار سؤال لماذا لن أذهب إلى المدرسة غدًا. لم يكن هذا الطفل، ولنسمّه علي/عمر يحبّ المدرسة عن جد، لكنه يذكر جيدًا أن الخميس هو موعده مع حصة الرياضة الوحيدة في الأسبوع، ولذا عليه ألا يتغيّب.

وعلى بعد عدة مئات كيلومترات أخرى من بغداد، كان هنالك مراهق بشعر أصفر وعينين زرقاوين يكاد ينفجر حماسًا وسعادة، إذ أخيرًا، وبعد كل هذه السنوات من احتراف ألعاب الفيديو، ستتاح له اليوم فرصة ممارسة لعب «كاونتر سترايك» على نطاق أوسع كثيرًا من ذاك الذي كان يلعبه مع أصدقائه في المدرسة.

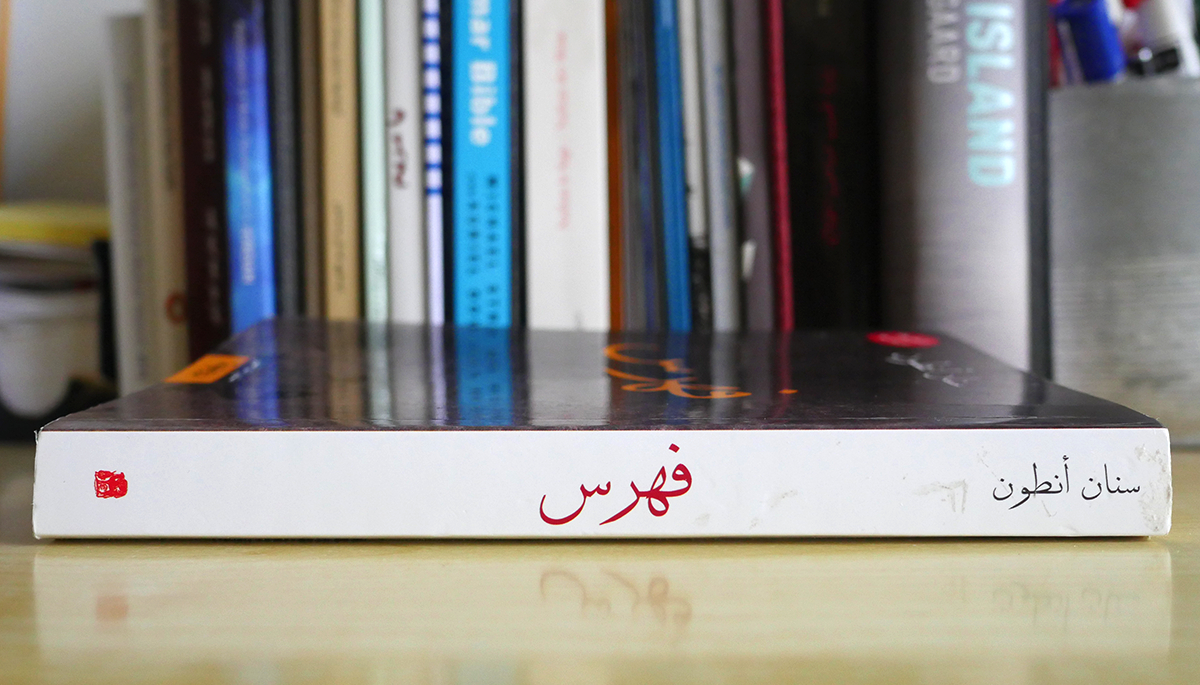

علي/عمر لم تطلع عليه شمس يوم الخميس، ولولا بوط الرياضة الذي كان ينام فيه لما عثر له على أثر. أمّا المراهق ذو الشعر الأصفر، فقد نجا من الموت مرارًا، وعاد إلى وطنه بعد أن اكتشف أن لعبة «الكاونتر سترايك» في العراق أصعب مما هي عليه في منزله في الولايات المتحدة. أمّا أنا فقد استيقظت صباح الخميس لأجد أبي يشتم من يفكر بالمرور أمام التلفزيون بينما صدّام حسين يلقي قصيدة أطلق لها السيف، وها أنا اليوم، وقد نجوت -هل نجوت حقًّا؟- أكتبُ عن رواية «فهرس».

تحكي رواية فهرس، لكاتبها الروائي العراقي سنان أنطون، قصّتين لا تكادان تتقاطعان، ولا تكادان تفترقان؛ القصة الأولى تحكي قصة «نمير» شاب عراقي خرج من بغداد في العام 1993 إلى الولايات المتحدة مع عائلته، لتمرّ عليه الأيّام ويصير أستاذًا جامعيًا للغة العربية لغير الناطقين بها، ممّن سنراهم سفراء (غزاة) وجنودًا (غزاة) ومستشرقين (غزاة أيضًا). وبُعيد أشهر من آذار/مارس 2003 يعود نمير إلى بغداد مترجمًا «ويّ جماعة علمود فلم وثائقي عن الوضع والناس». لكنه هناك يلتقي بودود عبد الكريم، الورّاق، أو بائع الكتب الغريب، ذي المشروع الأغرب.

ودود هذا، لديه مشروع على درجة كبيرة من الأهمية؛ مشروع لا يقوم به، أو ربما لا يجرؤ عليه إلّا من كان مجنونًا مثله، ولأنه مجنون، سبق أن أودع مستشفىً للأمراض النفسية والعقلية، تجرّأ على البدء بمشروعه الذي سمّاه الفهرس.

«معظم من يتصدّون للتاريخ يؤرخون للقرون والعقود والسنين، أنا معني بالدقائق، وبالدقيقة الأولى بالذات».

يظن ودود، محقًا برأيي، أن العالم مكان قذر، وأن التاريخ مكان أقذر. لماذا؟ لأن التاريخ يكتبه المنتصر، ولذا نراه يستشهد بمقولة الروائي شينوا آشيبي في روايته ذائعة الصيت «الأشياء تتداعى»: «سيظل تاريخ الصيد يمجّد الصيادين حتى يجيء اليوم الذي يكون فيه للأسود مؤرّخون». حسنًا، مشكلة ودود ليست هنا فقط، مشكلته الأكبر هي أنه وفيما كان يقرأ هذه العبارة، أو يقرأ تاريخ العالم سأل نفسه، وربما من حوله، السؤال التالي: ماذا عن الغزال؟ أعرف أن الأسد في المقولة السابقة ضحية سلبت منها فرصة كتابة تاريخها، وقصّتها، وحماية ذاكرتها، لكن ماذا عن الغزال، ضحية الأسد؟ كيف ومتى وأين ستتاح له فرصة رواية جانبه من القصة، قصة كونه ضحيّة للضحيّة؟

كمحاولة لتصحيح شيء من هذا العالم الخَرِب، يحاول ودود أن يبدأ بكتابة تاريخ الغزال، تاريخ ضحية الضحية، لكنه يحتار في الإجابة على سؤال من أين أبدأ وكيف، «وهل يمكن أن أدخل إلى الزمن من ثغرة فيه أو من شباك لحظة من لحظاته؟ أنا أؤمن بهذا. وحالما دخلت فيه يمكنني أن آخذ اللحظة وأحللها كما لو أنها دمعة أو قطرة دم تحت المجهر وأكتشف العلاقات والتفاعلات التي تنتجها. لكن كيف أصف اللحظة وهي ليست لحظة، بل هي أشبه بشجرة؟ فعلي أن أمر على جذورها وأن أصغي إلى حوار الأرض معها وما ترضعه منها. ثم جذعها وكل من اتكأ عليه أو حفر اسمه. والأغصان وذاكرتها وما حملته الريح ونثرته بعيدًا. وكل الطيور التي حطّت عليها وهي في الطريق إلى البعيد. وتلك التي عشّشت و و و. إنها متاهة».1

هل فهمنا حجم ما يريد ودود أن يكتبه؟ إنه يريد أن يروي تاريخ كل شيء، كل شيء حرفيًا. لكن هنا واجهه سؤال آخر، وهو ما هي نقطة البدء؟ وكم هي المدّة التي يريد أن يغطيها؟ وخلال تفكيره في المسألة، وصل إلى ما يريد: «معظم من يتصدّون للتاريخ يؤرخون للقرون والعقود والسنين، أنا معني بالدقائق، وبالدقيقة الأولى بالذات».

ومن هنا ستكون الانطلاقة الحقيقية للرواية/المشروع، من هذه الفكرة تحديدًا؛ التأريخ للدقيقة الأولى؛ الدقيقة الأولى من الحرب على العراق، وستكون «الدقيقة الأولى فضاءً ثلاثي الأبعاد. ستكون مكانًا أقتنص فيه الأشياء والأرواح وهي تسافر».

مرّة أخرى، أشعر بالحاجة إلى التوقف عن السرد لنتأمل ما الذي يحاول ودود أن يكتبه، إنه تاريخ كل شيء يعني تاريخ البشر الذين مرّوا من هنا، تاريخ البشر الذين ظلوا، تاريخ البشر الذي نُسوا. ليس هذا فقط، بل أيضًا تاريخ الأشياء، فالأشياء بالنسبة لودود لها أرواحها الخاصة بها، ولها لغتها التي تتواصل بها، والأهم لها لغتها التي نستطيع، نحن معشر البشر، سماعها، إن أردنا حقًا، إن تواصلنا معها كما يجب. ولذا، يروي ودود كذلك تاريخ هذه الأشياء التي شهدت الدقيقة الأولى؛ الدقيقة الثالثة والثلاثين بعد الساعة الثانية فجرًا بتوقيت غرينتش، الدقيقة الثالثة والثلاثون من الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت بغداد. سيروي ودود تاريخ طائر مرّ بسماء بغداد فيما الطيور المعدنية الضخمة تلقي بنارها، وتاريخ مجنون كان يسير في شارع الرشيد ويدّعي أنه شارعه، لأنه هو هارون الرشيد. وتاريخ شجرة سدرة، التي شهدت يومًا انكسرت فيه السماء وانهمرت منها الحمم، «كأن قاع الجحيم قد انهار»2، تاريخ ألبوم صور لفتى طُردت عائلته من العراق لأن جدّه كان إيرانيًا، تاريخ كاميرا وثّقت يومًا من أيّام حب عابر، تاريخ جدار ما شهد طفلًا يكبر، تاريخ عود نفخ فيه الروح صانعه فأحبه، تاريخ أسطوانة كانت النجاح الوحيد لصاحبها، تاريخ شريط اكتشف عبره طفل صوته. تاريخ كل شيء، بمعنى كل شيء، منذ كان وحتى الدقيقة الأولى، وما بعدها ربما.

تتقاطع القصتان لحظة يلتقي نمير بودود، ليبدأ الأخير بإرسال مقاطع متفرقة، وشذرات من مشروعه إلى نمير، لماذا، ربما أنه هو الآخر لا يعرف. لكن القصتين تعودنا فتفترقان، فيتابع الراوي، وعلى لسان نمير إخبارنا عن حكايته الشخصية، عودته إلى بغداد، وأثرها عليه، وكذلك يعرض علينا أجزاء من الفهرس، وهي الاجزاء التي كان يرسلها له ودود على فترات متقطعة.

هذا التوازي في عرض القصتين جعل من الرواية، ككل، عملًا ممتعًا، وسهل القراءة. أعني أن النص كان يسير على شكل موجات، تصل الموجة إلى أعلى ارتفاع لها فيما جارتها، القصة الأخرى، تصل إلى قاعها، وهكذا.

وعلى مدى 283 صفحة، تسير القصّتان، أو ربما هي قصّة واحدة، قصة فهرس ودود، الذي أعجب نمير، ودفعه إلى أن يكون في كثير من الأحيان محور حياته، بل إنه ربما كان في كثير من الأحيان يتقمّصه، ويتقمص فهرسه، وطريقة تفكيره وكتابته، لدرجة شك نمير معها أنه وودود شخص واحد، خرج من ذاته يومًا، وها هو يحاول، عبر حكاية فهرس، يحاول العودة إليها.

أحياء، تحت وطأة الذاكرة

في القراءة الأولى للنص، تبدو الرغبة في حماية الأشياء من أن تداس بفعل «تاريخ الصيادين» هي المسألة التي يسعى لأجلها ودود ونمير، لكنني وأنا أكتب الآن أفكر في أن الموضوع الرئيس في هذه الرواية هو العلاقة مع الذاكرة.

حماية الذاكرة، ذاكرة المهزومين والمهمّشين، مسألة أساسية جدًا في هذا النص، لكن فيه أيضًا، تحذير مكتوب بحبر سرّي من آثار الاقتراب من تلك الذاكرة؛ تحذير من خطورة نكئها والعبث معها. لأنه، وكما قال ودود، ربما تظل أسير تلك الذاكرة فتفقد قدرتك على العيش في الحاضر.

يقتبس أنطون في الرواية من فالتر بنيامين ومن التوحيدي ومن أميري بركة من دون أن يخبرنا في كل مرّة عمّن يقتبس، ومن هذه الاقتباسات: «على المرء الذي يريد أن يقترب من ماضيه المدفون أن يتصرّف مثل شخص يحفر. وأهم من كل شيء عليه ألّا يخاف من أن يعود، مرارًا وتكرارًا، إلى نفس الموضوع: وأن ينثره كما ينثر المرء التراب، وأن يقلّبه كما يقلّب التربة». وفي موضع آخر: «إن الذي يفتح مروحة الذاكرة لن يصل أبدًا إلى نهاية أجزائها».

يقول ودود: «الزمن لا يسير باتجاه واحد، لم أكن لأصدق ذلك لو أنني لم أهرب من أحد مواكبه، سقطت على قارعة الطريق والتحقت بموكب يسير في الاتجاه المعاكس. وأخذت أرى حياتي بصورة معكوسة، وعدت إلى رحم أمّي. وعندما استدرت لأعود، أجهضوني».

الرواية عبارة عن صراع مع الذاكرة لا ينجو منه أحد، صراع المغترب الذي عاد، فوجد الحاضر مظلمًا مأساويًا، ومربكًا، فالتجأ إلى الذاكرة يهرب إليها، وصراع من بقي فشاهد المكان ينهار، مرّة واحدة وإلى الأبد، فكانت الكارثة أكبر من أن يتحمّلها، والحاضر أسوأ من أن يصلحه، والمستقبل أكثر ظلمة من أن يتمكن من الرؤية فيه، فعاد إلى الماضي، محاولًا إصلاحه، علّه يتمكن من تغييره. «هناك من يكتب ليغيّر الحاضر، أو المستقبل، أمّا أنا، فأحلم بتغيير الماضي، هذا منطقي ومنطق فهرسي».

ملاحظات أخيرة

ربما تبدو هذه الرواية «رواية مثقفين»، خاصة مع اقتباس الكاتب لفالتر بنيامين، والتوحيدي، وزهير بن أبي سلمى، وغيرهم، إضافة إلى أن اللغة المستعملة في نقاش القضايا التي تعرض لها الرواية، والتي على رأسها قضية الذاكرة والعلاقة الملتبسة معها، هي لغة مرتفعة، وصعبة. إلّا أنها في الوقت ذاته تمكنت من أن تكون رواية يسيرة القراءة، لغة السرد فيها سهلة، والتنقلات بين القصتين الرئيستين فيها، جعلت القراءة عملية ممتعة.

كنت قد قرأت قبل هذه الرواية كتاب «صباح الخير أيتها الجارة»، وهي مجموعة قصصية قديمة للكاتب الأردني الراحل عدي مدانات، ورغم إعجابي بالعديد من القصص في المجموعة إلّا أنني لم أتمكن من «هضم» الحوارات الموجودة داخل القصص، والتي جعلت القارئ حائرًا، هل هذا الحوار الذي يقرأ بين الفرزدق والأخطل، أم بين فتى لم يجاوز العاشرة وأمّه. في رواية «فهرس» كانت الحوارات قابلة لأن تدرس لشدة جمالها، فالحوارات انقسمت إلى نوعين، نوع كان بين العراقيين، وهذه كانت حوارات بالعامية العراقية، والتي أحبها جدًا، وأجدها ثرية وموسيقية بشكل عجيب. النوع الثاني من الحوارات هي التي كانت تجري بلغة غير العربية، وهذه الحوارات كنّا نقرأها بالعربية الفصحى الميسّرة.

أخيرًا، أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية في الأسبوع الماضي قائمتها الطويلة المرشحة للحصول على جائزة البوكر، وكان من بين الروايات التي وصلت القائمة رواية فهرس. وأظن أنه يمكن لي أن أجزم بأن الرواية ستصل إلى القائمة القصيرة بسهولة، كما سبق وفعلت رواية أنطون الأولى «يا مريم». وهذا، للأمانة، أقل مما تستحق هذه الرواية التي تجبر القارئ على حك رأسه طويلًا.

1. سنان أنطون، فهرس. (بيروت-بغداد: منشورات الجمل، الطبعة الثانية، 2015) ص 25.

2. السابق، ص 62.