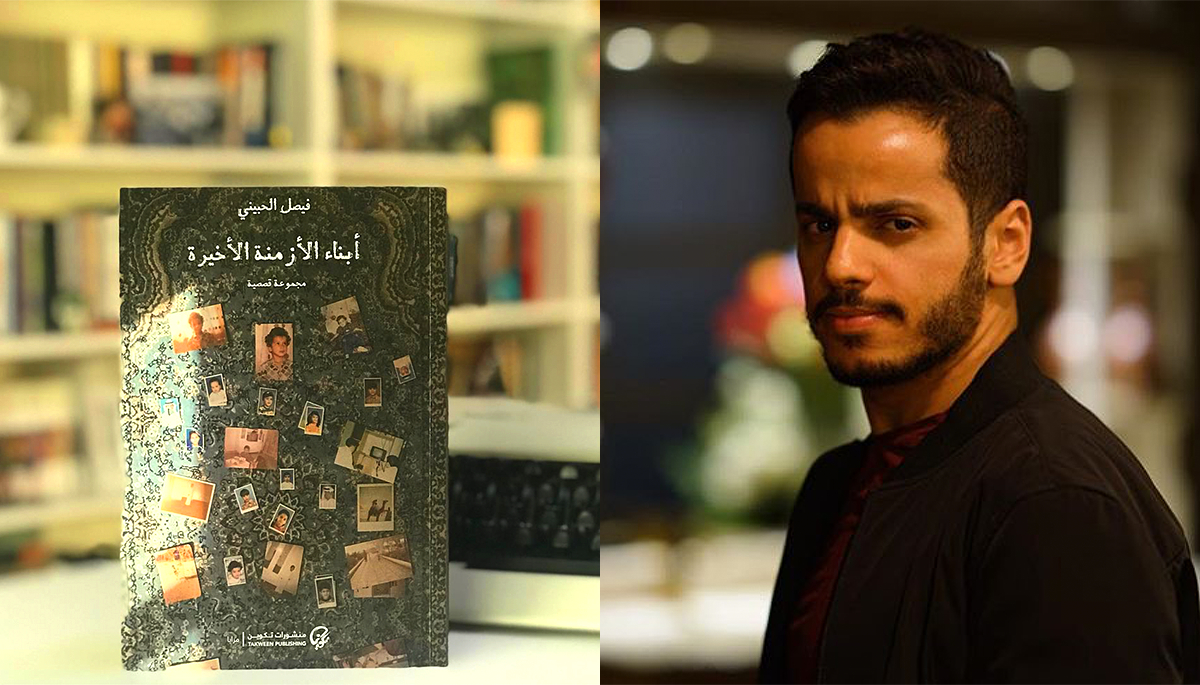

نُشر للكاتب الكويتي فيصل الحبيني نصّه الفنيّ الأول «كائن يمرح في العدم» عن دار مسعى عام 2014، ثم أُعيدت طباعته مع مكتبة تكوين في عام 2017؛ ذات العام الذي نشرت له تكوين فيه كذلك مجموعته القصصية الأولى «أبناء الأزمنة الأخيرة». المجموعة التي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الملتقى الثقافي للقصة العربية عن استحقاق لا يُنكر من قرّاء الأدب الجيّد. منذ عمله الأول وأنا أراهن على هذا القلم.

تعاهدٌ ضمنيّ

يبدأ الحبيني مجموعته القصصية المحتوية على 12 قصة تتراوح في طولها، بتوطئة يعنونها بـ«ميثاق الشاب الأخير»، هي بمثابة باب الولوج لقصصه. في المعجم الوسيط يأتي الميثاق بمعنى «العهد»، وتشير المعاجم الحديثة إلى دلالات الكلمة التي عادةً ما تحيل عصريًّا إلى معنى «الاتفاق». أما في لسان العرب، فنجد جذر الكلمة «وثق» به أي «ائتمنه». وبالنظر إلى تلك المعاني نعرف أن من المستحيل أن يكون ثمة ميثاق بطرفٍ وحيد. إنه فعلٌ يستدعي وجود الآخر. وهكذا فإن «ميثاق الشاب الأخير» هو اتفاق ضمني وتعاهدٌ وتواطؤ بين شباب لا يعرفون حقيقةً بأمر تورّطهم جميعًا في هذا العهد لأن كلًّا منهم يظن أنه هو ذاك الشاب الأخير ذاته.

يُسرد الميثاق بصوت الراوي الأول أو الذاتي كشهادة على وجوده فعليًا. شابّنا ذاك يقف مهندمًا متأنّقًا ساكنًا على رصيفٍ ما كمن يتأمل شيئًا مجهولًا للرائي. توحي هيئته بالثبات كما يصوّرها لنا السارد المراقِب، وكأنه يعرف تمامًا أن ثمة ما سيحدث بعد برهة أو حينٍ من الدهر، لا يهم. المهم أنه هناك يقف وحيدًا مستقرًّا في موضعه «ذات نهارٍ ضبابيّ» حتى لو بدا للمارّة غريبًا، مزعجًا معاييرهم لما يُمكن أن يُفهم أو يُفسّر. هو واحدٌ من هؤلاء الذين يصفهم السارد بأنهم «قاتلو آبائهم، جاحدو الانتماء، مدوّخو الزمن، مشوّهو الواقع، ثاقبو المكان، محرّضو الانقراض، مُتلفو الأثر، طافحو الذوات، المتنصّلون من النص، طرائد القانون، ضحايا الحدث، متسكّعو الذاكرة». اثنتا عشرة صفة تتوزّع على القصص بتراتبية انتبهت إليها بعد قراءتي لأول قصّتين من المجموعة. يتحلّل الميثاق إذن في القصص، نصًّا تلو الآخر ليشكّل الصورة النهائية للشاب الأخير، ذاك الفرد المحتشد.

قراءتي للميثاق وللقصص من بعده، جعلتني أستدعي لوحة الألماني كاسبر فريدريك الشهيرة «متجوّل فوق بحر من الضباب». ألا يبدو الشاب حسن الهندام في اللوحة شبيهًا بشابّنا هذا؟ إنه يقف وحيدًا على حافّة جبل، قفاه لنا ووجهه يتأمّل بثبات المشهد الضبابيّ أمامه. كيف وصل إلى هناك وظلّت هيئته متأنقة هكذا رغم وعورة الطريق المتوقعة؟ إنه يقف في موضع لم ولن يتوقع أحد أن يصله إنسانٌ ما، ومع ذلك فهو يبدو للناظر إليه كذكرى مشوّشة عن حدث مألوف. ولأي شيء خاطر بحياته لينتصب هناك على شفا وقوع واقفًا إزاء مشهدٍ ضبابيّ؟ لعلّها «إرادة القوة» التي تحدّث عنها نيتشه؛ إرادة الإنسان الفرد أن يحيا. إنه يقف برأسٍ يطاول السماء وقدمين متسمّرتين في الأرض، يواجه قوة أخرى مضادة لإرادة الحياة عنده. لعلّ وقوفه هو فعلُ تمرّد على سلطة عُليا، ورفضٌ لفوضى لا معقولة لأمور تخرج دائمًا عن سياقاتها.

إنه كما وصف الحبيني «حصيلة فكرة البشرية، رسول الجين الأقدم، ولا أحد يشاركه تلك البطولة». كما الشاب الأخير إذن، يقف مواجهًا مستقبله، يعاين النهاية بينما يُخاطر في اللحظة الراهنة. إننا، المشاهدين للوحة، القارئين حكايةَ الشاب الأخير، نقف وراءه كما ماضيه الذي خلّفه. يختم السارد الميثاق بتلخيص فكرته عن هؤلاء الشباب: «يقولون إننا نقبع في اللحظة الختامية دائمًا، لأنهم لا يفتأون يشعرون بالنهاية تجري في دمهم. انظر لأعينهم كيف تسطع، وستدرك بأنهم يشاهدون العالم بنظرةٍ قديمة، كما لو كان المستقبل بأكمله قد حدث». إنهم إذن يتجوّلون في أزمنتهم الداخلية متجاهلين خطّية الزمن، لأنهم يعرفون أن كل ما يحدث كان قد حدث فعلًا. ذاكرتهم تستدعي حدوث مستقبلهم، ذاك المستقبل الذي كان ماضيًا في دورة زمنية أخرى. ولذلك فإن السارد كيفما وُجد في القصص: راويًا عليمًا أو ذاتيًا أو مستبطنًا للذات من خلال ضمير المخاطب، هو الشاهد على قدم مستقبل الشاب الأخير في القصة. السارد في أغلب القصص هو المتجوّل فوق بحر من ضباب الذاكرة.

وإذا كان المستقبل تالدًا بحكم معطيات الماضي وتدخّل إحداثيات الطفولة في تشكيله، فالواقع إذن هو المحطة بين المصيرين التي يحاول كثير من أبطال القصص تجاوزها. أتذكر أن سفتيلانا بويم في كتابها «مستقبل النوستالجيا» جادلت بأن النوستالجيا المعاصرة لا تتعلّق حقيقةً بالماضي، بل هي حول محاولتنا الحثيثة للقضاء على الحاضر.[1] نستطيع تتبّع هذا المعنى في بعض قصص المجموعة مثل «حكاية هزّاع الذي أنجب والده»، أو «تعرفُ أمي الطريق جيدًا» بشكل مباشر، وفي قصص أخرى بصورة غير مباشرة مثل «ثمن العالم عشرون فلسًا». إذ إن هذه الأخيرة تتناول حالة وقوع مصائرنا ضحية لحدث ما، حدث قد لا يتجاوز كونه خبرًا موجزًا يتناهى إلينا. وبما أن طبيعة الحدث أنه متعلق بالحاضر والآن، تتلبسنا حيال ذلك رغبة حثيثة للهرب منه إلى حيث لا ندري، للمشي، وكأن الحركة بحد ذاتها قادرة على طمس ما يحدث، على إعادة الأمور إلى أماكنها المعروفة. رغبة القضاء على الحاضر هنا لا تأتي لأن البطل متفاجئ بوقوع الكارثة كما ينبئنا السارد، لا. فالشابّ الأخير يعرف بقدم مستقبله ولذلك «ارتسم على وجهه تعبيرٌ ما؛ إنها ابتسامة. ماذا تسمى تلك الابتسامة التي تنشأ من وقوع ألم متوقّع؟» ومع ذلك فقد تكون إرادة الحياة عند الإنسان تحثّه على اتخاذ إجراء ما حتى لو كان يعرف بعبثيّته.

رؤية داخلية للزمن

في قصصه يسبر الحبيني الذوات وما تمرّ به من لحظات ومواقف مأزقية، أكثر من اعتنائه بالوصف الخارجي في السرد، بل حتى لو كان ثمة وصف للموجودات المحيطة بالشخصية فهي تُستدعى كإسقاطات شعورية تتمّم المشهد الداخلي لها، مثل أن يتكرر وصف الكاتب للجوّ بأنه ضبابيّ، أو مغبرّ وفي الحالتين لا نحظى بأكثر من رؤية مشوّشة أو بعيدة. إن الكاتب معنيٌّ بكيفية حدوث الأشياء وتكوّن الأفكار في أذهان شخصياته، ولذا فهو لا يسأل «ماذا يحصل؟» بل «كيف؟» وهكذا يفلت ببراعة من الوقوع في فخ الرغو والإطناب الباعثين على الملل.

تندر الحوارات بين شخصيات القصة الواحدة بينما تتكثّف الحوارات الداخلية؛ هذه المونولوجات التي تجعل من الزمن النفسي في القصص محورًا أساسيًا ومن الذاكرة بطلًا مركزيًّا. وحين ننتبه للزمن الخارجي في معظم القصص، نجد أن السارد مهووس بفكرة الرحيل والتملص من الواقع، الزمن، أو المصير. يُلاحظ ذلك مثلًا من تكرار تموضع أحداث القصص في العصريّات، حيث توشك الشمس على المغيب، أو قبيل الفجر إذ تختلط الرؤية الحلمية بالواقع حتى يغدو صعبًا التفريق بينهما. هذه التقنية المعنيّة بالكشف عن الباطن مكّنت المتلقي من التماس مواطن الصراع عند أبطال القصص. مآزق تتمحور حول فهم ماهية الأنا وعلاقتها بالآخر الشيء أو الشخص أو الكينونة والوجود. تلك السلطة المضادة التي يقف حيالها كثير من أبطال قصص المجموعة على حافّة الجنون. الجنون حالة لصيقة بالحاضر، وهي تهمة توسم بها كثير من الشخصيات الرئيسة في القصص إما من قبل شخصيات ثانوية أخرى أو من قبل السارد ذاته أو ربما من المتلقي القارئ، إذ إننا قد نعيد قراءة القصة مرة واثنتين ونتساءل حول لا معقولية الحدث، لكنّ النصّ أحيانًا يبدو كمن لا يريدنا أن نفهم ونمنطق، بل أن نحسّ؛ نحسّ الحالة، اللغة، المأزق. قصة «سأل نفسه سؤالًا» على سبيل المثال، تعالجُ ورطة الذاكرة إزاء تراتبية الزمن، إذ يخلق هذا التعاقب في الوقت روتينًا يُفقِد الذاكرة قدرتها على التقاط التفاصيل أو تشكيل ذكرى حول حدث ما. إن أهمية خلق الذكرى عند شخصية القصة قد تنبع من إدراكه بضرورة الانسلال من الواقع المُعاد يوميًا وفق نظام كوني تعاقبيّ يُدعى الوقت، ولذا فهو يحاول التصدّي لذلك بمحاولة استدعاء سؤال كان قد خطر بباله، أو ظنّ أنه خطر بباله. إنها ربما حكاية عن تذكر ما لم يحدث، أو محاولة تفتيت الواقع زمنيًا، تفكيك عناصره المتشابهة عن بعضها ومحاولة بعثرة خطيّتها. إنها قصة عن «تدويخ» إيقاع الزمن وتقويض فيزيائيته.

تجليّات الأبويّة في المجموعة

«أبناء الأزمنة الأخيرة» عنوانٌ يحتوي ثلاثة عناصر؛ الأبوّة والبنوّة والزمن. العلاقة بين الأول والثاني تتكشّف من خلال الثالث، الزمن، ذاك الإحساس الباطني به على وجه الخصوص، والذي يخضع لنواميس سيكولوجية لا فيزيائية. تنجح معظم القصص في تناول ثيمة الأبوية وهي -كما أقرأها- ترميزٌ للسلطة الاجتماعية بمعاييرها الصارمة أحيانًا، والمؤسساتية المتمثلة في الدولة والنظام الأعلى أحيانًا أخرى. استجلاب هذه الثيمة يتضمّن إحالة لحالة الصراع مع القوة المضادّة لإرادة الفرد كيفما تجلّت.

ففي قصة «لن يتأخر أبوك كثيرًا» مثلًا، تعرقِلُ وصولَ الأب للمستشفى القريب من المنزل -حيث يرقد ابنه المتعرّض لحادث سير- إشارةُ مرور تُنذر احمرارًا بضع دقائق تجاوِزُ المعتاد. ورغم أن الوقت قُبيل الفجر مما يعني خلوّ الشوارع من المركبات، يتردد البطل في تجاوزها لأنه -كما نعرف من المونولوج الطويل الذي يدخله مع ذاته- شخصٌ يقدّس القانون ولا يرضى أن «يُقبض عليه متلبّسًا بجرم» خرقِ «شيء باهر كالنظام». يواجه الأب هنا مأزقًا أخلاقيًا: أيتجاوز القانون ويلحق ابنه الذي قد يكون على شفا موت فيندم على تعدّيه على أبّهة القانون؟ أم يتسق مع مبدئه هو الابن البارّ للنظام فيندم لو وصل المستشفى بعد رحيل ابنه؟ تجعلني القصة أستدعي غريغور سامسا بطل كافكا في «الانمساخ»،[2] الذي رغم استيقاظه على حقيقة وجودية مرعبة وهي تحوّله لحشرة، كان يفكّر كيف سيصل إلى مقرّ عمله دون أن يتأخر، أي قطارٍ يأخذ.. إنه النظام مرة أخرى. بطل قصة الحبيني «طريد القانون» هذا، كما وُصف في الميثاق، تجرّع القانون حتى صار لا يحتاج رقيبًا حقيقيًا ليردعه؛ صار أسيرًا له. إنه تجسيد لبانوبتيكون (Panopticon) الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بِنثام الذي صممه في القرن الثامن عشر كفكرة مثالية للسجون الحديثة، حيث يتمكّن المراقِب من مراقبة سلوك السجناء دون معرفتهم بأنهم مراقَبون، وهكذا إلى أن تصبح الرقابةُ ذاتيةً طوعًا للنظام، ويضحي الفرد متماهيًا معها، كما يجادل المفكر الفرنسي فوكو في تحليله للسلطة والقوة في كتاباته.[3] من خلال تقنية الاسترجاع التي تعتمدها القصة يصبح مستقبل هذه اللحظة -لحظة تنازُع البطل بين خضوعه للنظام والإسراع لرؤية ابنه الجريح- مصيرًا حتميًّا، إذ إن كل ما عرفناه عن ماضيه يحوم حول هوسه بالانضباط وصرامته تجاه هذا المبدأ. وهكذا، فإن عنوان القصة يأتي من قبيل السخرية، وهو أمر يُلحظ في كتابة الحبيني للمجموعة؛ أعني الحسّ التهكّمي الساخر، حتى أن قصة بأكملها مثل «مأساة الدكتور أسامة الراس» تنجح في التقاط هذا النّفَس التراجيكوميدي منذ العنوان إلى آخر جملة في النص.

الكاتب معنيٌّ بكيفية حدوث الأشياء وتكوّن الأفكار في أذهان شخصياته، ولذا فهو لا يسأل «ماذا يحصل؟» بل «كيف؟» وهكذا يفلت ببراعة من الوقوع في فخ الرغو والإطناب الباعثين على الملل

قصة أخرى تعالج الأبوية على نحوٍ مغاير، هي «أوحى الإنسان لنفسه». إذ توجّه نقدًا لاذعًا لكن ساخرًا لسلطة الفنّ وتلك الهالة المسبوغة عليه كما «الوحي». إنها نبوّة أرضية، لكن أليست مقاربة الفن بالوحي تأتي لتنزع القدسي عن المقدّس؟ يزور بطل القصة العادي غير المثقّف متحفًا ما مع صديقٍ مولعٍ بالفنّ أثناء سفرهما. يصف البطلُ المتحفَ بأنه بارد وشاحب على عكس الاستعارة السائدة التي تقرن الفنون بالحرارة والحياة، وكأن في ذلك محاولة لتفريغ الفنون من المعاني التي أُثقِلت بها حتى صارت موروثًا مسلّمًا به. تُسرد القصة بضمير المخاطب، إذ كل ما نقرأه هو تأمل باطنيّ للشخصية الرئيسة ومحاورتها لذاتها. وهذا مرة أخرى، يجعلنا نقيس زمن القصة شعوريًا نسبةً للبطل، إذ هو الزمن الوحيد الذي تُتاح لنا معرفته. ويبدو لنا بطيئًا أشبه بالموت لا ينتمي إليه الصديق العادي هذا. يُفكّك دور المثقّف من خلال رسم هيئة كاريكتورية لصديقه الذي تتجلى حماسته أمام اللوحات بنبرة صوته المسرحية، واستخدامه لمصطلحات نقديّة، واتخاذه دورًا توجيهيًا إزاء صاحبه، إلا أن البطل يعجز عن رؤية ما يراه. المشهدية الساخرة التي يصف من خلالها البطل تصرّفات صديقه المبجّل للفن وروّاد المتحف الآخرين تجعلنا نستشفّ أن ثمة معيارًا غير مرئي في التعاطي مع الفنون يلتزم به الزوّار. إنها ممارسة ثقافية نخبوية تُشعِر الفرد بأنه جزء من جماعة اجتماعية ما. ذات الإيماءات، ذات الدهشة والجديّة البادية على مظاهرهم، إلا هو؛ وحده يبدو خارجًا عن سياق ما. يتجلّى المأزق هنا في عدم القدرة على الاندماج في هذا الطقس الجماعي. إنه هو ذاك «جاحدُ الانتماء». يهرب البطل من الواقع إلى داخله بعد أن تفشل محاولاته الجادّة في أن يكون جزءًا من كل، أن يحاكي الجموع. يحوّل بصره للباطن، وهنا تتحقق نقطة التحوّل في السرد. إذ بمجرّد أن يقحم الفرد تجربته الخاصة، فيحاور من خلالها الأشياء ويشكّل نظرته تجاهها، مهما بلغت من خصوصيتها غير المعتبرة للآخر، يتحوّل من متلقّ سلبيّ إلى متفاعلٍ يتدخّل في خلق معنى للأشياء. هكذا يعبرُ البطل الواقعَ ويحاول التحرر من سطوته.

حقيقةً، سيكون من الصعب أن أتناول جماليات كل قصّة في المجموعة على حدة، لأن ذلك يتطلّب إفراد مقالٍ لكل قصة أو اثنتين. لكن تجدرُ الإشارة إلى أن ثيمة الأبوّة والبنوّة بتعقيداتها تتكشّف بصورة مكثّفة كذلك في القصّتين الأولى والأخيرة من المجموعة؛ «حكاية هزاع الذي أنجب والده»، و«نسترجع أحلامنا في تسكّعاتنا الأخيرة». لا يأتي ترتيبهما في المجموعة عبثًا، وإنما تجسيدًا ملموسًا لفكرة العودّ الأبديّ؛ حيث تتداخل البداية بالنهاية،[4] أو كما يكتب الحبيني على لسان بطل قصته الأخيرة: «وأدركتُ أن البدايات والنهايات مجرّد وجهة نظر في اختيار نقطة بداية السرد ونهايته». في كلا القصّتين يبدو الماضي قوّةً حتمية تتدخل في صناعة حاضر الأبطال؛ قوّة لا تفتأ تعيد تشكيل نفسها في دورة التاريخ بشكل مرعب، ولا يمكن التخلّص منها دون أن نُصاب بلوثة عقلية أو عاطفية إزاء محاولاتنا. يعبرُ بطل القصة الأولى «هزاع» منها إلى الجنون، بينما يأتي عبور «فهد» بالتجوال؛ الانتقال الجغرافي من المكان الذي يسكنه الماضي والذكريات. لكن يبقى السؤال حول جدوى هذا الهروب؟ أهو ممكن التحقق أصلًا؟ سأحاول اللعب مع هذا السؤال في الجزء التالي من المقال.

الشاب الأخير في انتظار ما لن يحدث

تأتي قصة «الرجل الذي يقف إزاء إشارة المرور» في منتصف المجموعة تقريبًا، في موضعٍ مركزيّ. وهي -لو صحّت قراءتي- ترميزٌ للشاب الأخير بصفاته المتوزّعة في المجموعة. هذه القصة تبدو لي كقصيدة مدوّخة برموزها الثلاث؛ حمامة تنأى، وغروب، وإشارة مرور حمراء. تصوّر القصة لنا كينونة مستقلة تشعر بالغربة عمّن حولها، وتبحث عن منفذ للخروج. ولأن ليس ثمة منفذ، جاء اتكّاء الرجل على عمود إشارة المرور ومراقبته لتلاشي الحمامة في حُمرة الأفق في مشهدٍ غيابيّ صارخ تعبيرًا عن مأزقه في الوجود. تكمن المفارقة في مشاهدته لنأي الحمام حال استناده على إشارة المرور. إنه عاجزٌ عن العبور. تمثّل الحمامة رغبته في الخلاص، بينما ترمز إشارة المرور إلى اللامرور. إنه عالقٌ هنا منتظرٌ حدوث أمر لا يبدو أنه سيتحقق. أو أنه انتظار للاشيء أصلًا، كانتظار مجيء غودو.[5] رغبةٌ محضةٌ في تذويب الزمن. يرتدي الشابّ لباسًا حسن المظهر. يبدو عاديًّا، لا أمارات تشير إلى غرابةٍ في هيئته، إلا أنه ينتصبُ شاردًا بنظره للأفق، يراقبُ فعل الرحيل ولا يقبض عليه. وإذا كانت حُمرة الأفق الصارخة كما يصفها السارد بأنها «قرمزيّة» قد تكون معادلًا موضوعيًا لمعنى الحرية على مستوى دلالي تجريديّ، فإن احمرار إشارة المرور هي استعارة لعرقلة تحقق هذا الرحيل وهذه الحرية. إنها ترميز للانتظار الذي لا طائل منه. إلا أنه بفعله هذا يؤلّب الجموع عليه؛ المركبات المحتشدة التي تعبر من شارعٍ إلى آخر متزاحمةً تنتقلُ من إشارة الى التي تليها دون أن يعني لها هذا العبور سوى ممارسة جمعيةّ ذات طابع روتينيّ. إنه عبورٌ وهميّ.

إذن، فإن في القصة آخرين؛ الآخر الشيء المنتظر، أو الرغبة في المفارقة وثقب المكان، والآخر السلطة، الناس، الجموع. إن وقوفه هكذا خروجٌ عن السائد. الشوارع وُضعت للحركة لا السكون، إنها محطات عبور. إن ما يفعله الرجل هو استعادة الفضاء المكاني وتطويعه للذات.[6] وقوفه هناك هو سلبٌ لدور المكان المتواطَؤ على وضعه، ولذا يغدو فعله جريمة. ستُلصق به تهمٌ كثيرة؛ مجنون، مسحور، إلخ. إن جاهزيّة فئات المجتمع لتفسير كل شيء متأتيّة من فكرة ضرورة وجود سبب لكل ظاهرة، لكل شيء. أليس مبدأ السببية هذا باعثًا على راحة البال؟

إذن هل أجبت على السؤال في الفقرة السابقة؟ هل ممكنٌ الرحيل؟ ثقب المكان؟ تدويخ الزمن؟ كيف نتخلّص من تكدّس هذه الورطات؟ هذا الوجود الكثيف، هذي الذاكرة المُثقلة؟ ربما إن أفضل طريقة هي اللعب مع دورة التاريخ هذه. نُمشكل الزمن، أو نلعب غمّيضة مع الوجود، تمامًا مثل جابر بطل قصة «لا تقل لهم إنه قلمي»، نحاول أن نفلت أو نوهم أنفسنا بأننا استطعنا ذلك. يقول فرناندو بسّوا «ما كان ليس شيئًا. تذكاره ألا تراه. اعبُر، أيها الطير، اعبر وعلّمني كيف يسعني العبور».

هذه كانت محاولة لقراءة تتمركز حول مفهوم الزمن وعلاقته بالأنا والسلطة. بالطبع يُمكن أن تُتناول القصص من منظور النقد الثقافي أخذًا بالاعتبار السياق الاجتماعي الكويتي الخاص، والبدويّ الأخص في القصص. كما يمكن أن تُقرأ بشكل أكثر تفصيلًا من وجهة نظر اقتصادية سياسية؛ محاولة فهم تكوّن الشخصيات على هذا النحو وعلاقة ذلك بالوضع الاقتصادي للبلد، كون الكويت دولة نفطية ريعية. لكن بالطبع، أي محاولة ستتطلب جهدًا حقيقيًا واستعدادًا للعب، ذلك لأن لغة الحبيني لغة انزلاقية. أحيانًا أوشك أن أُمسك بالمعنى، فتأتي جملة تالية تسخر من محاولتي، وتطالبني أن أرضى باللا معنى، بالعبث كجمالية بحتة.

-

الهوامش

[1] للمزيد حول مفهوم النوستالجيا المعاصرة، انظر/ي: BOYM, S. (2001). The future of nostalgia. New York, Basic Books.

[2] لقراءة قصة كافكا مترجمة للعربية، يمكن الرجوع إلى الجزء الأول من «فرانز كافكا، الآثار الكاملة مع تفسيراتها»، 2008، عن دار الكلمة ودار الحصاد، سوريا. ترجمها عن الألمانية إبراهيم وطفي.

[3] للمزيد حول علاقة الانضباط السلوكي بسلطة المجتمعات الحديثة وأنظمتها، يمكن الرجوع إلى تحليل فوكو في: FOUCAULT, M. (1995). Discipline and punish: the birth of the prison. New York, Vintage Books.

[4] للقراءة حول نظرية العود الأبدي وكيفية تناول الفيلسوف الألماني نيتشه لها، يمكن الرجوع إلى: نيتشه، ف. (تر. علي مصباح)، 2007. هكذا تكلّم زرادشت. بغداد، منشورات الجمل.

[5] في انتظار غودو، عمل ينتمي لمسرح العبث للكاتب الإيرلندي صمويل بيكيت، والتي يقضي فيها بطلا المسرح وقتهما في انتظار شخص لا يأتي.

[6] للمهتمين بالمكان كوسيلة مقاومة يستطيع الفرد من خلاله إعادة إنتاجه، يمكن النظر في: Lefebvre, H. (1991 [1974]). The production of space. Oxford: Basil Blackwell.