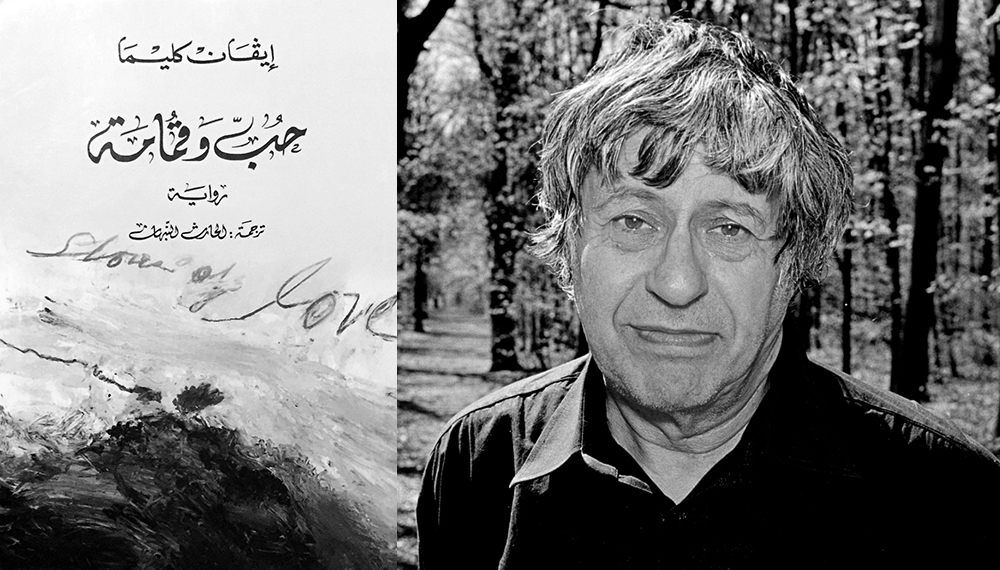

«حب وقمامة» هي الرواية الرابعة، والكتاب الخامس ترتيبًا للروائي التشيكي إيفان كليما. وُلد كليما لعائلة يهوديّة عام 1931، واحتُجز مع عائلته في معسكر اعتقال لليهود سنة 1941، تمكّن من مغادرته في العام 1945. ظهرت تلك السنوات في كتابته، خاصّة في روايته التي يُعنى بها هذا المقال. رغم شهرته على مستوى العالم، تأخر وصول كليما للقارئ العربي حتّى وقت ترجمة هذه الرواية عام 2012، وروايته الأخرى «لا قديسون ولا ملائكة» بعدها بعام.

تحكي الرواية قصّة كاتب يقرّر أن يعمل في جمع قمامة شوارع براغ؛ عاصمة التشيك. لا يُذكر اسم البطل على طول القصّة، ويبدو الأمر مقصودًا حين يُعير إيفان كليما بطله الكثير من سيرته الشخصيّة، كما يعطيه سلطة رواية الأحداث من وجهة نظره (ضمير الأنا). نعرف عن البطل أنّه يكتب الأدب، متزوّجٌ من امرأة تدعى ليدا، لديه ابن وابنة منها، يحبّ عائلته، لكنّه في الوقت ذاته يحبّ امرأة أخرى (يشير جزء من عنوان الرواية لها)، تدعى داريا وهي فنّانة تصنع التماثيل. يقرّر يومًا، بلا سببٍ واضح يمكن الإشارة إليه باطمئنان، أنّه سيعمل في جمع القمامة (الجزء الثاني من العنوان). هذا فقط ما يكشفه لنا الكاتب على طول الرواية، الباقي (يمتدّ على 286 صفحة)، هو كيف يتعاطى رجلٌ مثله مع هذه الأحداث، كيف يؤثر ويتأثر بها، مع ربطها بسياق الأحداث في التشيك خلال الثمانينات.

ديمقراطيّة الأدب وعثراته

ينطلق الأدب من منطقة شديدة الذاتيّة، أكثر ديمقراطيّة من الحياة ذاتها حين يعطي للمهمّشين منبرًا، صوتًا يمكننا من خلاله سماعهم. لطالما اعتقدتُ بأنّ ثمّة شخصيّات لن نحبّها (أو نتفهّمها على الأقل) إلّا داخل الأدب: هولدن كولفيلد -في رواية ج. د. سالينجر «الحارس في حقل الشوفان»- على سبيل المثال. وليس هذا نفاقًا فينا بقدر ما هو طبيعة الأدب، طبيعة الكلمات. يحاول كليما أن يفعل شيئًا شبيهًا، لا مع الشخصيّة الرئيسة تحديدًا، بل مع باقي الشخصيّات. ينجح أحيانًا في سرد تاريخٍ مقنعٍ لبعض الشخصيّات؛ زملاؤه في جمع القمامة مثلًا. في الحياة، يتجنّب أغلبنا النظر في أعين من يعيشون على هامش الحياة: الشحاذون، بائعو الأرصفة، عمال النظافة.. إلخ. لكنّنا هنا، نتعرّف إلى القبطان/المخترع. ندخل بيته كما ندخل عقله، فنتفهّمه، ولعلّنا نرغب في إلقاء السلام عليه لو قابلناه في الشارع «لم يكن يظهر شيءٌ شاذ في حديثه عادة. وكان في معظم الأحيان يستطيع إخفاء غرابة أفكاره. ما كان الرجل قبطانًا في الحقيقة، لكنه عمل في حوض للسفن قبل أن يفقد يده. كانت الاختراعات هي ميدان اهتمامه الحقيقي، لا السفن! هذا ما أخبرني به همسًا في اليوم الثاني لعملنا في كناسة القمامة معًا»1، «فوجئتُ بأن القبطان ما كان مجنونًا كثيرًا، كما لم يكن صاحب مقالب أيضًا، كما يكون الشاعر في أعماقه. ماذا يمكن أن يفعل الشاعر غير هذا عندما يدرك أن جموع أصحاب لغة الحمقى من صانعي الكلمات والصور قد غمروا العالم بقمامتهم؟ ماذا يمكن أن يفعل غير هذا في مواجهة المباني التي تخنق العالم، إلا أن يبني طواحين هواء ترتفع صامتة فوق ذلك كله ولا تخلّف ضجيجًا ولا دخانًا؟»2.

لكن، وإن نجح كليما في هذا الأمر مع رفاق جمع القمامة، فإنّه يفشل فيه مع شخصيّات أخرى: البطل، وعشيقته داريا تحديدًا. فيما يخصّ داريا، تكمُن المشكلة أساسًا في حضورها الباهت، فهي قليلة الظهور في الرواية، لا نعرف عنها الكثير، وحتّى حين تحضر فإنّ حضورها لا يكون إلّا عبر وسيطٍ: البطل/الراوي. هذا الراوي يبدو مُتسلطًا، فهو يفكّر عنها، ولا يروي لنا عن حياتها سوى النزر اليسير؛ ما يكفيه هو شخصيًا. الأمر الذي جعل مواقفها غير مفهومة الدوافع. مثلًا، لا نفهمُ جيدًا لماذا أو كيف بدأ حبّها للبطل: «لا يرى المرء أبدًا ألقه الذي تراه عيون الآخر، أو لعلّه لا يراه إلا في لحظاتٍ مباركة خاصّة. لكن لعلّها رأت شيئًا وإلّا لما رغبت في رؤيتي من جديد. لم تكن لتذهب طوعًا في هذا الحجّ الذي زعمت في ما بعد، في لحظات غضب، أنّه لم يجلب لها غير الألم. أحار أنا نفسي أحيانًا كيف أنّها اقتربت منّي إلى هذا الحدّ!»3. وحتّى حين يختار أن يقصّ شيئًا عن حياتها، فإنّه لا يفعل ذلك إلا ليربطه بأمرٍ يخصّه: «كان كلّ واحدٍ من أقاربها من ناحية أبيها، كما شرحت لي، يملكُ لمسةً من عبقريّة وإرادة لا تنثني ووضوح بصيرة، وكان والدها أبرزهم في ذلك كلّه. كثيرًا ما حدثتني عنه، ومع أنني لم أره قط فقد ذكّرني بوالدي أنا…»4. داريا ليست موجودة إلّا لارتباطها بالبطل، كأنّها خيال أو وهمٌ يخلقه البطل ليشعر بالاهتمام «كتبت لي أيضًا تقول أنها تحبني إلى درجة الإحساس بالعذاب والألم، وإنها تعيش ألمًا شديدًا لأنني لستُ معها في هذه اللحظة، الآن عندما يصرخ كل ما هو جيدٌ فيها مطالبًا بوجودي. هكذا كانت تدعوني إليها، وكنتُ أعرف أنني تقتُ إلى امرأة مثلها طيلة حياتي»5.

أمّا بطل الرواية، فلعلّ مشكلته الأهمّ أنّه لا يبذل جهدًا ليقنعنا بأفعاله. يقول أنّه يحبّ داريا لكنّه لا يقنعنا بجدّيته. يتّخذ من نفسه مركز دائرة، ويحافظ على مسافة واحدةٍ من الجميع أملًا بأن لا يخسر أحدًا؛ يحبّ زوجته تمامًا كما يحبّ داريا. ثمّة فاصلٌ بسيط جدًا بين عدم اتّخاذ القرار وبين استحالة اتّخاذه، يبدو أنّه يغيب عن ذهن البطل. «عندما عدتُ إلى البيت أخبرتُ زوجتي عن المرأة الأخرى»6 في هذا المقطع، ولأوّل مرّة، يكسر البطل إسار تلك الدائرة، ويأخذ خطوة للأمام، خطوة نحو قلبه. لكنّه يقول في موضعٍ سابق: «كان إحساسي بأنّ حقيقة ألمها ويأسها [لداريا] لم تكن تمسّني يمنحني سعادة كبيرة»7.

يفصل البطل بوضوح، بين الحبّ والمسؤوليّة؛ أن تحب لا يعني بالضرورة أن تحتمل آلام الآخر. لذا، حين يتّخذ خطوة إخباره لزوجته بحقيقة مشاعره، فإنّه يغرق في شعورٍ بذنبٍ لا نهاية له، تكون نهايته بأن يقطع علاقته بداريا لا بزوجته، ودون أن يخبرها بذلك حتّى. المشكلة حقيقة أنّه لا يكتفي بهذا، بل يحاول في مشهدٍ متقدّم أن يبرّر فعلته هذه «لكنني لست أصمت الآن لأنني لا أفكّر فيك. كل ما في الأمر هو أنّني لا أملك شيئًا جديدًا أقوله لكِ. […]. لقد قال واحدنا كلّ شيء للآخر. ماذا أيضًا يمكن أن أقول لكِ وأن تقولي لي؟»8. هنا، نحن لسنا أمام حالة أخرى من «أنا العاشق السيء الحظ / لا أستطيع الذهاب إليك / ولا أستطيع الرجوع إليّ»9، بل أمام شخصٍ يملك قراره، لكنّه دائم التنكّر لما يقول، يعمد إلى إعادة تشكيل ذاته بالكتابة كلّما شعر بالذّنب «هل كنت أكتب على ذلك النحو لأنني كنت أظن أننا نستطيع الخروج من وحدتنا؟ أم لأنني كنت في حاجة إلى العثور على سبيل لتجنب الإجابات؟»10؛ الكذب الرزين، كما في حالة بطل الرواية، هو ما يحتاجه العالم الآن، كما يقول مارك توين.

محور الرواية ومركزها

يتحدّث أورهان باموق في كتابه «الروائي الساذج والحساس» عن فكرة يسمّيها «محور الرواية»: «الرؤية العميقة للحياة التي يرغب الروائي عرضها في روايته -الرؤية التي أسميها المحور- تبرز من الأحداث، الشكل العام، والشخصيات، كلها تتطوّر عندما تُكتب الرواية.»11. ويُكمل لاحقًا فكرته عن افتراق فكرة المحور عن الحبكة؛ فالمحور ليس الحبكة. بل شيءٌ أعقد، شيءٌ غامض ومتفلّت، قوّة الرواية تنبع من حجم تفلّته، تغيّر موضِعه مع تقدّم العمل، وصعوبة القبض عليه. من المهمّ الربط بين المحور، وبين البنية التي تقوم عليها الرواية: لماذا يسردُ روائي قصتين متوازيتين لا تتقاطعان مثلًا؟ لماذا يتغيّر صوت الراوي بين فصلٍ وآخر؟ وهكذا. يحلو لي أن أرى رواية كليما من هذا المنظور. لكن علينا أن نتوقّف قليلًا، لأنّ الرواية تحقّق شرطًا من كلام باموق وتفارقه في شرطٍ آخر.

الشرط الأوّل، هو الطريقة التي بنى بها كليما الرواية، والتي سأبيّن لاحقًا أنّه يعي تمامًا أهميّة الشكل في الناتج الذي ظهرت عليه روايته. يقسم كليما سرده إلى نصفين: واحدٌ يقصّ فيه يوميّاته في كنس شوارع براغ، والآخر يحكي فيه عن حياته خارج جمع القمامة: حياته ككاتب؛ كربّ أسرة يحبّ زوجته؛ وكعاشق يكتشف الحبّ من جديد. يتداخل نصفا السرد بلا مقدّمات. وقد تجد نفسك، كمن يخرج من شارع ويدخل في آخر، تخرج من قصّة وتدخل في الأخرى بين الفقرة والثانية، وأحيانًا في الفقرة ذاتها دون إشارات. هذا التداخل، يجعل المحور الذي أشار إليه أورهان باموق يبدو غائمًا ويصعب القبض عليه، ما يمكن أن يحسب في صالح الرواية.

سبق أن قلتُ أنّ كليما يعي ما يفعل، فهو يقول: «في روايتي كثير من السياقات والمحاور والتيّارات، […]. قد لا ينتبه القارئ إلى كيفيّة تنقّلي بين تلك المحاور، وانتقالي من محور إلى آخر أو عودتي إلى محور سابق، لأنّ ذلك جزء من الحبكة ومن طريقة الروائيّ في نسج أحداث روايته وإجراء نوع من التداخل فيما بين تلك المحاور»12، وهذا يؤكد أنّ التداخل لم يكن أمرًا عرضيًا، بل مدفوعًا بإدراكٍ من الكاتب لما يفعله.

وهنا يأتي الشرط الثاني، وهو الشرط الذي أخلّ به الكاتب. يقول باموق أيضًا: «عند قراءة نوعٍ روائي -روايات الخيال العلمي، روايات الجريمة، الروايات التاريخية، روايات الحب- لا نسأل أنفسنا الأسئلة التي سألها بورخيس لنفسه أثناء قراءته لـ«موبي ديك»: ما هو الموضوع الحقيقي للقصة؟ أين المحور؟ محور هذه الروايات يوجد بالضبط في نفس المكان الذي وجدناه فيه سابقًا، […]. الاختلاف فقط في المغامرات، المشاهد، الشخصيّات الرئيسية، والمجرمين»13. يفشل كليما في العثور على مركزٍ لقصّته؛ على محورٍ لها. تراوح الرّواية مكانها على طول الخطّ، إذ لا نجد سوى تبدّل في المشاهد، تبدو في نهاية المطاف تنويعاتٍ على مشهدٍ واحد، أو على بضعة حالات شعوريّة للبطل ما تنفكّ تتكرّر، كأنّما تلهث الرواية لتلاحق مشهدًا واحدًا لا يتبدّل.

إيفان كليما × ج. د. سالنجر

لأعود قليلًا للوراء، إلى بداية الرواية تحديدًا. يبدو شكل السرد أقرب إلى تيّار الوعي: حوارٌ داخليّ طويل (بضمير الأنا)، مليء بالاستطرادات، يُهمَّش فيه العالم الخارجيّ لصالح رؤية البطل له. حين استخدم ج. د. سالنجر هذا الشكل في روايته «الحارس في حقل الشوفان»، فهو لأنّ هولدن كولفيلد كان مدركًا لهامشيته، تمامًا كإدراكه لبغضه للمجتمع، لذا فقد سعى لتهميش المجتمع لصالح رؤيته لهذا العالم داخل السّرد. الشكل في حالة سالنجر كان رافدًا للرؤية. في «حبّ وقمامة» ليس ثمّة ما يبرّر هذا الاستخدام. بطل كليما غارقٌ في الماضي، وطريقة السّرد الدائرية هذه تعزّز من غرقه. فبدلًا من أن يكون الماضي وسيلةً لتقدّم السّرد للأمام، يصير غاية ترتجى لذاتها، والمفارقة أنّها غاية يُبتغى التطهّرُ منها بالكتابة: «كانت كتابتي هي ما يربطني أشد من أي شيء آخر: كل ما أعيشه يصير صورًا بالنسبة لي. وفي بعض الأوقات تحيط هذه الصور بي إحاطة تامّة حتّى أشعر بأنني في عالمٍ آخر. وكان وجودي في ذلك العالم يملأني سعادة، أو إحساسًا بالانفراج والراحة على الأقل.»14. في حالة كليما، تصير الرؤية رهينة للشكل، فيُغرق كلاهما الآخر.

العالم من منظور رجل القمامة

ثمّة ما يُمكن أن يقال أيضًا في ما يخصّ تاريخ كتابة الرّواية. انتهى كليما من روايته في العام 1986؛ فترة تشبّع النظام الشيوعي بمقولاته، وتأزّم حياة الفرد في ظلّه حدّ الانفجار. لا شكّ أنّ جوًا كئيبًا يُخيّم على جوّ الرواية، لكنّها ليست رواية عدميّة أخرى. غياب المعنى الذي ولّده النظام الشيوعي، يقابله الكاتب بالحبّ، أملًا بالارتفاع عن كلّ هذا الخواء كما يصفه: «ربّما هناك جانب رومانسيّ أو ميتافيزيقيّ، ذلك أنّ بطل الرواية عاشق وفي الوقت نفسه ينظّف الشوارع، والجانب المشترك هو أنّ الحبّ يطهّر النفس والروح وينظّف ما قد يعكّر صفوهما»15.

لكن ماذا عن القمامة؟ قد تبدو مفارقة أن ينتقل البطل من الكتابة الأدبيّة إلى العمل في جمع القمامة. رفاق البطل في جمع القمامة جميعهم مهمّشون، لفظهم المجتمع لعلّة ما سواء أكانت جسديّة أم عقليّة. لكنّ البطل ليس كذلك. إنّه حالة الضدّ لمن يمكن أن يلفظهم المجتمع. لا نرى استياءً من المقرّبين من البطل من عمله الجديد. هو لم يقم سوى بتبديل عمله. هنا يصير العمل، أيُّ عمل، وسيلة لكشف جزءٍ مخبوءٍ من الوجود، لا سبيلًا لتفاضل أخلاقيٍّ زائف: «لا أعرفُ على وجه التحديد ما الذي جعلني أختارُ هذه المهنة التي لا جاذبية لها. غالب الظن أنني توقعتُ منها إكسابي طريقة جديدة غير متوقّعة في النظر إلى العالم»16. ينتصر كليما في اختياره هذه المهنة للشيوعيّة، للمرّة الأولى ولعلّها الأخيرة.

1. «حب وقمامة»، إيفان كليما، ترجمة الحارث النبهان. دار التنوير، الطبعة الأولى، 2012، ص80.

2. ص85 من «حب وقمامة».

3. ص28 من «حب وقمامة».

4. ص29 من «حب وقمامة».

5. ص87 من «حب وقمامة».

6. ص92 من «حب وقمامة».

7. ص87 من «حب وقمامة».

8. ص96+97 من «حب وقمامة».

9. محمود درويش – قصيدة «أنا العاشق السيء الحظ».

10. ص98 من «حب وقمامة».

11. الروائي الساذج والحساس – أورهان باموق – ترجمة ميادة خليل – منشورات الجمل – الطبعة الأولى 2015 – ص126.

12. من حوار مع إيفان كليما أجراه الكاتب السوري هيثم حسين.

13. ص128 من «الروائي الساذج والحساس».

14. ص70+71 من «حب وقمامة».

15. من حوار مع إيفان كليما أجراه الكاتب السوري هيثم حسين.

16. ص8 من «حب وقمامة».