قد لا يذكر ابن أي مدينة عربية إذا ما كان المحتوى جيدًا أو مخيبًا للأمل في آخر مرة حضر فيها حفلًا موسيقيًا حيًّا، أو ربما لا يذكر المحتوى من أساسه لانشغاله بتصويره ومشاركته على إنستجرام.

للتطرق إلى الموضوع بطريقة أكثر منهجية (وأقل مرارة)، يوفر لنا المفكر الماركسي والتر بنيامين كادرًا نظريًا ثمينًا في نصه «العمل الفني في عصر إعادة إنتاجه التقني»، والذي غيّر منذ نشره عام 1936 فهمنا لعلاقة وسائل الإنتاج الحديثة بالفنون التقليدية كالمسرح والفن التشكيلي، وقد يساعدنا التوسع بأفكاره نحو الموسيقى على تقديم بضعة مفاتيح لفهم أزمة الموسيقى الحية في العالم العربي، ولو جزئيًا.

يوضح بنيامين بدايةً أن إعادة إنتاج الفن وجدت بوجوده، وأن العمل الفني قابل بطبيعته للنسخ، مما سمح للأباطرة الرومان مثلًا بنشر نسخ شبه متطابقة من تماثيلهم حول المتوسط، أو لأي منا بغناء فيروز في حمام بيته. طبعًا تظل أغنية فيروز في الحمام مجرد «تقليد» لنسخة «أصلية» لا يمكن أن تتم بدون فيروز ذاتها، بعكس أنواع أخرى من الموسيقى، الشعبية والكلاسيكية وبعض أنواع الجاز مثلًا، والتي وجدت لتؤدى من قبل الجميع، حيث تنبع شرعية الأداء الوحيدة من التزام المؤدي بوصفة متناقلة، إما شفهيًا (في حال الموسيقى الشعبية) أو بالتنويط (في حال الموسيقى الكلاسيكية والجاز).

الموسيقى الحية إذًا تقوم تعريفًا على إعادة الإنتاج المستمر، أما الشيء الطارئ فهو ما يسميه بنيامين إعادة الإنتاج «التقني»، والذي يقصد به تدخّل الآلة كوسيط بين الفنان والمتلقي، أي في حالة الموسيقى، ولادة التسجيل.

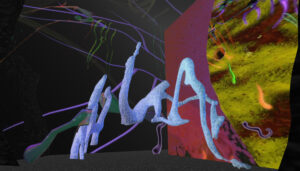

في بعض أنواع الموسيقى القائمة بطبيعتها على الإنتاج التقني، مثل الترانس والتِكنو وبعض تفرعات البوب، لا تشكل وساطة الآلة عائقًا، كون العمل يولد عبرها من البداية، عبر برامج لتوليد أصوات إلكترونية، وأخرى لتقويم الأصوات الحية المسجلة، والتي غالبًا ما تسجل بشكل منفصل قبل أن يجري دمجها ومعالجتها. باختصار، تصمم هذه الأعمال من البداية لتوجد على شكل تسجيل، لا ينقل أي «أصل» سابق لتسجيله، كونه لم يوجد يومًا بشكل حيّ، ولم يتشارك مؤدوه بالضرورة الزمان والمكان نفسهما.

أما في حال الموسيقى الحية، فالتسجيل ليس الحالة الأصلية للعمل، بل نسخة تأتي لاحقًا لتنقل لنا أداءً أصليًا ما، كمجرد طرف ثالث دقيق «يوثق» ما حدث لا أكثر، أو هكذا يدعي: فاليوم، يعطينا أي تسجيل استديو لـرابعة تشايكوفسكي مثلًا الانطباع بأن العمل يستمر خمسًا وأربعين دقيقة متواصلة ويأخذ مساره المعتاد، بينما يمكن أن يكون التسجيل قد جرى في الحقيقة على مدى أيام بترتيب مختلف تمامًا، وبعدة محاولات تجري قصقصتها وتركيبها لكسب أفضل ما في كل منها، أي أن السيمفونية بترتيبها النهائي وترابط أجزائها، لم تحدث فعلًا كما تدعي أنها حدثت، وكما أراد لها مؤلفها. بكبسة زر، تضيف الآلة صدى وهميًا، وتنجز مهمات لطالما كانت من اختصاص المؤدي، مثل إبراز آلة ما على حساب أخرى في تشكيلة الأوركسترا أو زيادة نسبة الترددات المنخفضة هنا أو هناك. تصبح تسجيلات رابعة تشايكوفسكي إذًا مثالية أكثر فأكثر بتطور قدرتنا على «مكيجتها» تقنيًا، وتنعكس تلك المعايير سلبًا على المؤدين الذين يحاولون مجاراتها على المسرح، غير واعين إلى أن بعض درجات الكمال في الأداء غير ممكنة إلا بما تتيحه الآلة من تلاعب بالزمن، وما يتيحه الاستديو من فضاء مخبريّ معقم خال من رهاب المسرح.

تأخذ المشكلة أبعادًا أكبر: فلطالما قامت رقصة المينويت مثلًا على تكرار المقطع الافتتاحي مرتين في البداية ومرتين في النهاية، قبل أن تفقد تناظرها هذا باختصار التكرار الأخير لكسب مساحة على الأسطوانات، وتحوُلِ البتر هذا إلى عادة سائدة حتى على المسارح، بينما يقترح البعض أن «الفيبراتو»، أي تقنية ترجيف الصوت التي يشتهر بها عازفو الكمان، أخذت شكلها الهستيري الشهير بداية القرن العشرين بسبب الحاجة لتقوية صوت الكمان كي تلتقطها آلات التسجيل البدائية آنذاك، قبل أن تصبح كذلك تقليدًا مسلمًا به. الأمثلة كثيرة والفكرة ذاتها: يشارك التسجيل في خلق الأصل الذي يدعي تسجيله، ودائمًا ما تكون العملية المعاكسة هذه لصالح معايير الآلة، التي هي في الحقيقة معايير السوق: الحصول على التسجيل الأقل أخطاءً، الأعلى صوتًا، والأكثر اقتصادًا وسهولة للاستهلاك، الشيء الذي يثبته بنيامين، ومن بعده أومبيرتو إيكو حين يحلل مناسبات حية كالعرس الملكي البريطاني لعام 1981، مظهرًا أن الكثير مما فيه، حتى فستان الأميرة ديانا، كان مصممًا ليناسب التصوير من زوايا معينة، وليس الحضور: «الحدث ولد مزيفًا من أساسه، مجهزًا للتصوير».

يشارك التسجيل في خلق الأصل الذي يدعي تسجيله، ودائمًا ما تكون العملية المعاكسة هذه لصالح معايير الآلة، التي هي في الحقيقة معايير السوق.

لكن أثمن ما يضيع في التسجيل حسب بنيامين هو ذلك الشعور السحري الذي ينبع من تواجد العمل الفني «هنا والآن»، والذي يسميه «هالة» العمل الفني. في حالة الموسيقى الحية، تنبع هذه الهالة من تواصل المستمع مع المؤدي، ووعيه بأن الصوت يخلق في حضوره ومن أجله.

عندما قرر عازف البيانو جلين جولد مثلًا عام 1964 ترك الأداء الحي والاكتفاء بالتسجيل في الاستديو، برر قراره هذا بحساسيته المفرطة تجاه الجمهور، والتي تدفعه مثلًا لتغيير أداء جملة موسيقية ما ليجذب انتباه مستمع يجلس بعيدًا في الصالة على هذه البلكون أو تلك، بينما رأى أن الاستديو سيساعده على بلوغ الحقيقة الصافية والأفلاطونية للأعمال الموسيقية. لكن ما رآه جولد كمشكلة قد يكون أثمن ما تقدمه الموسيقى الحية، بل السبب في كونها «حية» أساسًا: فالعمل الموسيقي لا يوجد إلا على شكل أداء سيختلف كل مرة، ويحب أن يختلف، حسب الصالة وارتفاع كرسي العازف ودرجة الحرارة، حسب الخبر الذي قرأه صباح ذلك اليوم، نظرة شخص في القاعة أو غياب آخر.

تأتي هالة الموسيقى الحية من شخص المؤدي، ومن تقمصه للموسيقى لحظة الأداء، إضافة إلى التفاعلات الإضافية من طرف المستمع، كمشاركته لحظة مؤثرة مع شخص غريب إلى جانبه، أو لحاقه بصدى النوطة الأخيرة لسيمفونية في تلاشيها إلى عمق الصالة، أو هبات الأدرينالين التي ترافق انفجارًا صوتيًا مفاجئًا، أو نظرة من عازف جاز يمرر فيها دوره إلى عازف آخر بعد أن اختتم وصلةً ارتجاليةً مبهرة، أو حتى استمتاعنا بمتابعة العازف هذا أو ذاك (القرار الذي تأخذه عنا الكاميرا في تسجيلها للحفل)، تراكم من التفاعلات الغائبة عن التسجيل، بدأنا نفقد حساسيتنا تجاهها عندما تصادفنا على المسرح، فالتسجيل «يحذف المؤدي عن أدائه»، يختزله بصوت بلا جسد ولا ماضٍ محسوس ولا فراغ يسيطر عليه، فيجد نفسه «منفيًا عن جمهوره»، وعن هالته.

تؤدي الهالة وظيفتها ضمن ما يسميه بنيامين «القيمة العقائدية» للعمل الفني، أي قيمته كجزء من ثقافة أكبر منه، نتفاعل معها في طقس اجتماعي: حماس الذهاب إلى صالة الأوبرا، أو مقابلة صديق قديم في جلسة جاز، أو الرقص في عرس شعبي، كل ما يحمله الطقس الموسيقي من ملابس وعادات شرب وطعام وكلام وتأمل في الفراغ (أو خرق له).

يقابل تلك القيمة العقائدية «قيمة العرض»، أي القيمة المادية للعمل الفني، والمرتبطة بقدرة عرضه لأكبر عدد ممكن من الحشود. تتعايش القيمتان في تناسب عكسي: فمع تزايد قيمة العرض، بفضل التسجيل، يبدأ العمل الفني بالانتشار خارج سياقه ليصلنا عبر الشاشات والسماعات، وتقلّ الحاجة للإبقاء على طقس قد يحدّ من وصولنا إليه. إلا أن الطقس هذا لم يكن موجودًا لمجرد تنظيم المشاركة في العمل الفني، بل يساهم في توليده، وبالتالي فإن انتشال القطعة الفنية من الطقس الجماعي الذي يصنعها وتصنعه، يفقدها جزءًا من معناها وسبب وجودها التاريخي.

التسجيل «يحذف المؤدي عن أدائه»، يختزله بصوت بلا جسد ولا ماضٍ محسوس ولا فراغ يسيطر عليه، فيجد نفسه «منفيًا عن جمهوره»، وعن هالته.

لتعويض هذا الفراغ الناتج عن تلاشي هالة العمل الفني، يبتكر السوق أنواعًا من المكملات لتبرير وشرعنة النسخة. في حالة الموسيقى مثلًا، تأتي الصورة للعب دور المكمل السحري: فمنذ البيتلز، ولدت ظاهرة الفرق الموسيقية كـ«أيقونة» ثقافية، كمجموعة صور أسطورية يستحضرها الناس أحيانًا على حساب الموسيقى، الشيء الذي بلغ ذروته مع إطلاق قناة «إم تي ڤي» في الثمانينيات ومأسسة الفيديو-كليب، حيث لم يعد بالإمكان أساسًا لأي موسيقى «تجارية» أن توجد كمجرد موسيقى، كل شيء من الصور والملابس وحياة المؤدي الخاصة يجب أن يشارك في تعليب السلعة كي تنافس في السوق بشكل أفضل. المشكلة طبعًا تبقى في تعريفنا لكلمة «تجارية» وتحديد ما يفصلها عن غيرها، وهي مهمة أعقد ما تبدو عليه.

لكن بنيامين كان أذكى من أن يستنتج بأن علينا تدمير أجهزة التسجيل والرجوع إلى العصور الحجرية، بل وأشار حتى إلى الإمكانات الثورية التي يحملها فصل العمل الفني عن طقسه، فالخطر ليس في التكنولوجيا بذاتها، بل في الدور الذي تأخذه في ظل منظومة رأسمالية وقمعية. في حالة الموسيقى، لا يكمن الخطر في اعتيادنا على التسجيلات، بل ربما العكس، في اعتيادنا على قلة الموسيقى الحية، أو في حالة العالم العربي، اعتيادنا على أن نسلب إياها. فبين تردي الدعم الثقافي والخنق الممنهج لأي متنفس أو فضاء مدني عام، والتشتت الجغرافي والطبقي للمشهد الموسيقي العربي، يأخذ التسجيل تلقائيًا شكل البديل، يطمأننا بأننا «نملك» العمل الفني أينما ووقتما أردنا، بأنه حتى لو منعت مشروع ليلى عن الأداء، أو توقفت الأوركسترا الوطنية عن العمل، أو تراجع مستوى التعليم الموسيقي، أو حتى لو جرت إبادة شعب ما بطقوسه وفنونه (الهنود الحمر مثلًا)، فإن نفس النظام المسؤول عن ذلك سيوفر لنا التسجيلات اللازمة بدقة عالية، أمينة وآمنة، لنستمتع بها عن بعد.

لحسن حظه، لم يعش بنيامين ليرى وسائل التواصل الاجتماعي تمطرنا يوميًا بالدعوات للإعجاب بموسيقيين وفرق موسيقية لم ولن نراها في حياتنا على المسرح، بل منها ما يظهر ويختفي قبل أن يحيي حفله الأول. بفصل الطقس عن محتواه، تفرّغ الفعاليات الثقافية من مضمونها من جهة، فتتحول إلى طقوس تمثيلية لا هدف منها سوى تلميع واجهة منظومة سياسية-اجتماعية ما، مما يفسر تحول المسارح إلى أماكن إقصائية منفرة، بينما يُكبت المحتوى المنفي عن طقسه الجماعي على الجهة الأخرى، راضيًا بنصف حياة افتراضية على شكل فيديوهات «عفوية» من دقيقة ودقيقتين، يصورها المؤدي في صالون بيته ونبتلعها نحن سريعًا بين صورة قطة وخبر إبادة مدينة سورية.

كماركسيّ، رأى بنيامين في فصل العمل الفني عن شروط أدائه مرادفًا لتغريب البروليتاريا عن وسائل إنتاجهم، وبالفعل تتحول تلك الفيديوهات العابرة على فيسبوك وإنستجرام من دعاية بسيطة إلى الممارسة الوحيدة التي تربط المؤدي العربي بجمهوره بدل المسرح، وتتحول ديناميكية التعليقات والمشاهدات إلى انعكاس محزن لمشهد ثقافي محتضر يخدّر نفسه وجمهوره عن حقيقة أن لا مكانًا حقيقيًا له على الأرض. يتحول المؤدون إلى «صور» عن أنفسهم، فيمضون في صيانتها وقتًا أكثر مما يمضون في تحسين المحتوى، بينما يتحول الجمهور إلى تراكم لايكات لم يتكبد معظم واضعيها عناء مشاهدة المحتوى كما لن يتكبدوا عناء الذهاب لرؤية المؤدي في حفلٍ حقيقي، وهو أمر متوقع. فبينما يدعو السياق الطقسي المتلقي للانخراط بالعمل الفني فكريًا وروحيًا، للإيمان به أو تكفيره، يحول سياق العرض الافتراضي المتلقي من فاعل إلى مفعول به، سلاحه اللامبالاة: «تصبح طبيعة هذه المعلومات بدون أهمية. المهم هو الإغراق التدريجي والثابت بالمعلومات بدون توقف، والذي يسطح أي فروقات في المحتوى ويذهب اختلافاتها»، بحسب كلمات إيكو. صديقك الموسيقي، مثله مثل القطة، مثل المدينة السورية المبادة، جميعها صور، آمنة ومجانية، لدينا «حرية» «مشاركتها» أو تجاهلها، علمًا أن القطة تفوز طبعًا من ناحية اللايكات.

إقصاء العمل الفني عن هالته لا يخدم إلا طرفًا وحيدًا برأي بنيامين: «الفاشية». طبعًا، كتب المفكر الألماني نصه هذا بينما كانت أوروبا تنزلق نحو الحرب العالمية الثانية. أما اليوم، فالمرادفات والبدائل أكثر بكثير.