نُشر هذا البحث باللغة الإنجليزية في دورية «الهندسة البشرية: مجلة علم اجتماع معرفة الذات» (Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge).

داڤيد چونزاليز نيتو (David Gonzalez Nieto) مرشح للدكتوراة في السياسة العامة من جامعة ماساتشوسيتسن، بوسطن. أما اهتماماته البحثية فتنصب على سياسات التعليم واللغة.

اللغة والروح الإنسانية

ليس من قبيل المصادفة أن يستهل فرانز فانون عمله، «بشرة سوداء، أقنعة بيضاء» بالحديث عن اللغة، بعد أن اختبر معنى أن تترك أبكمًا بدون صوت، «أن تتكلم يعني قطعًا أن تكون موجودًا من أجل الآخر».[1] لقد تم توثيق الدور الجوهري للَغة في نمو وتطور الهوية الإنسانية بشكل مكثف، ذلك أن الإنسان في الواقع، لا يستطيع البقاء بدون أن يتواصل؛ ومحو إمكانية التواصل من الروح الإنسانية، يستدعي نزع إنسانيتها.

تتمتع اللغة بمدى حيوي هائل لدى الكائن البشري، ووجودها كلي في حياتنا إلى حد يجعلنا غير مدركين لمدى تأثيرها. يجادل عالم النفس دانيال كولمان في عمله «الذكاء العاطفي» بأنَّ تَمَكُن المرء من تسمية مشاعره، هو دلالة على تمكُّنه من السيطرة عليها. كذلك أدرك فرانز فانون بأنَّ القدرة على تسمية العالم المحيط بكلمات المرء نفسها يمنح المرء حسًا بالتملك، وحسًا بالانتماء. فأن تسمي يعني أن تمتلك. وبحسب فانون، أن تتكلم، يعني أن تكون في موقع يتيح لك استخدام عبارات معينة، والتقاط مورفولوجيا هذه اللغة أو تلك، إلا أنَّ الأهم من ذلك، أنه يعني امتلاك ثقافة، وتحمل عبء حضارة […] فالمرء الذي يمتلك لغة، يمتلك بالتالي العالم المعبَّر عنه، والمتضمن في تلك اللغة أيضًا.[2]

ومن هذا المنطلق، لا يمكن اختزال اللغة إلى مجرد أداة ميكانيكية تحوَّل عبرها الأشياء، والموضوعات بحيادية إلى كلمات، وترتب كميثاق أو تقليد اجتماعي نزيه، وغير مبالٍ. يعني بدقة أكثر، تُبنى الجسور بين الفرد والعالم عبر عملية صناعة المعنى التي يستلزمها التواصل؛ ويخدم هذا المعنى المنطمر في اللغة، كمادة مفاهيمية تَبني وتُفَكِك الكائنات البشرية عبرها تمثلاتها للعالم. فكما يشير دونالدو ماسيدو، لا يمكن تأويل مثل هذا المعنى بانعزالية، أو بحصره فقط في النماذج اليقينية للعلوم، وكأن اللغة يمكن أن تتواجد بدون متكلميها.[3]

عرَّف ستيوارت هول عملية صناعة اللغة على أنها التفاعل بين «نظامين تمثيليين» مختلفين.[4] أحد النظامين يربط الأمور بما فيها الناس، والأشياء، والأحداث، والأفكار المجردة، وغيرها، بالمفاهيم؛ بينما يربط النظام الآخر خرائطنا المفهومية باللغة. ويفيد التضمين الرئيس لمثل هذا الجدل بأنَّ المعنى يُحَوَّل باستمرار، وكل شيء في العالم هو في حالة دائمة من – أو خاضع على الأقل لِـ – إعادة التعريف، أو الترحيل، وإعادة التموضع، وذلك بحسب خرائطنا الثقافية المفهومية.

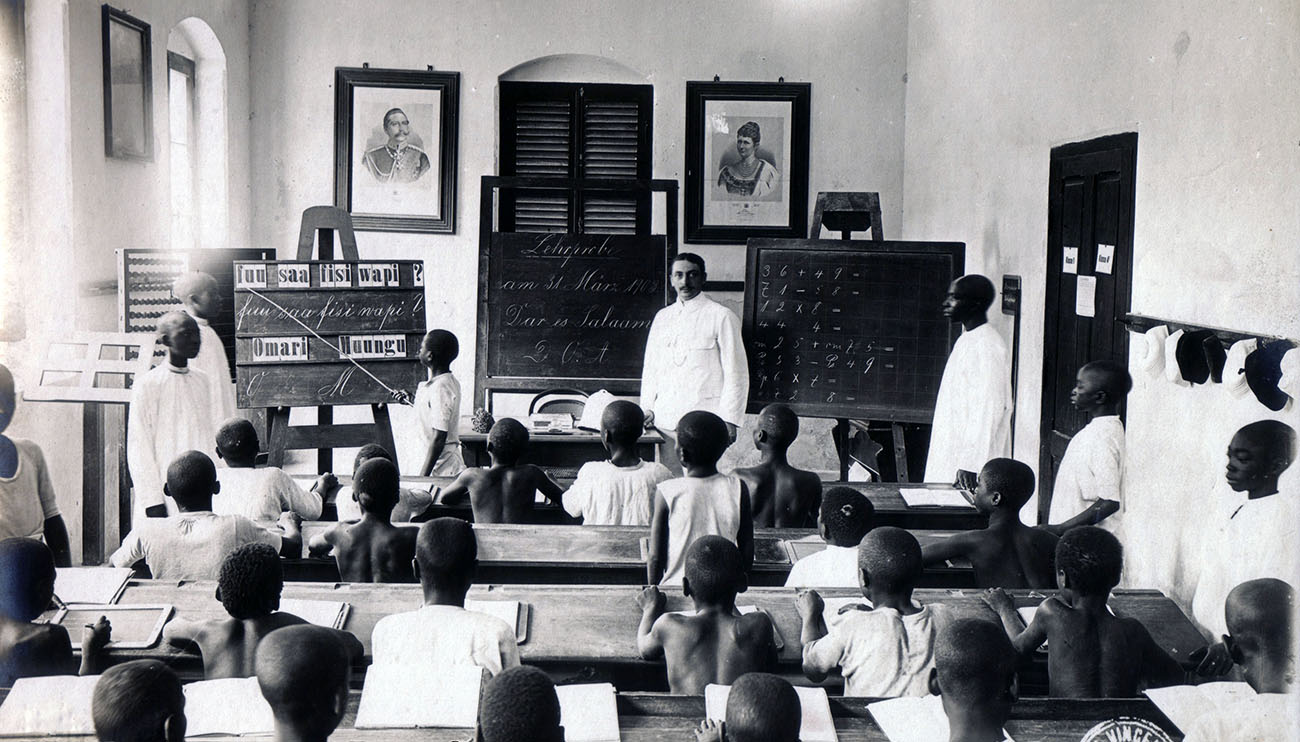

يسعى المستعمِر، مدركًا لكافة هذه العوامل، وكجزء من عملية الاستعمار، لإعادة تعريف العالم ومن ثم تقديمه كحقيقة، وواقع ثابت، على المضطهَد التكيف معه. وفي هذه اللحظة بعينها يتعين تعديل الخرائط المفهومية للمستعمَر، بحيث تُغْرَس، وتُأصَّل الأساطير حول تفوق المستعمِر في تمثلاته للعالم، مما يُحَتِّم على المستعمِر بالضرورة، أن يُحْكِم سيطرته الكاملة على جسور صناعة المعنى، في سبيل إنجاز مثل هذا الغزو الشامل.

القدرة على تسمية العالم المحيط بكلمات المرء نفسها يمنح المرء حسًا بالتملك، وحسًا بالانتماء. فأن تسمي يعني أن تمتلك.

تصبح اللغة المسيطرة حينئذ، المعيار، والمحك الذي ستقاس بحسبه درجة تحضُّر وتطوُّر المستعمَر. حيث «يسمو ويرقى المستعمَر فوق وضع الغاب البدائي بتناسب، واتساق، مع تبنيه لمقاييس ثقافة البلد الأُم الحاضنة»،[5] وبتساوق مع تمكنه من اللغة المسيطرة، وتقيده بـ «الطرق الجديدة المتعلقة بالألفاظ».

فبعد تعلمه واستيعابه بأنَّ الشر متجسد في وجود، وفي لهجة البشرة الداكنة، لا يسع المرء إلا أن يكرهها، وحينها يصطدم المستعمَر بالحقيقة التي تواجهه «أنا داكن البشرة، وأتكلم بلكنة» لا يلوح في هذا التقاطع سوى حل وحيد متاح، أي أن يصبح جزءًا من المتفوقين، وواحدًا منهم، وأن يتكلم لغتهم. سوى أنَّ هذا الحل ميئوس منه، مما يدفع المضطهَد إلى مواجهة الإحساس بالاغتراب للمرة الأُولى. ذلك الإحساس بفقدان المرء لمكانه في العالم، وبكون كلماته لا معنى لها؛ وبأنَّ الروح لا حول لها ولا قوة. يصف فانون مثل هذا الإدراك على نحو رائع، «صحوت بالأمس على العالم، ورأيت السماء تطبق تمامًا على ذاتها. أردت أن أنهض، لكن السكون المفرغ من المعنى سقط فوقي، بأجنحة مشلولة. شرعت بالنحيب، بلا تبعات، ممتطيًا العدم واللانهاية».[6]

ينجم في اعتقاد فانون، عن مثل هذا الغزو، والاستباحة للروح الإنسانية، وعملية الإلزام القسري المؤلمة، والتماثل مع نسخة المضطهِد للعالم، علامتين يتعذر محوهما من روح المستعمَر: الشعور بالدونية من ناحية، والذي يعود لكون المستعمَر لن يُعتبر مساويًا أبًدا، حتى وإن تم استيعابه، إذ يُذَكَّر بافتقاره إلى القدرات باستمرار؛ فيما تهاجِم عقدة التبعية، من الناحية الأخرى، أولئك الذين استبدلوا وقايضوا كافة قيمهم سعيًا وراء امتلاك دليل لإنسانيتهم؛ أولئك الذين تعلموا احتقار أصولهم، ليجدوا أنفسهم لاحقًا بلا ملاذ.[7]

يُصَوِّرُ فانون، التأثير النفسي العميق الذي يعانيه من عليه تكلف لغة مختلفة عن لغة الجماعة التي ولد بينها، على أنه «تغيُّر مطلق». أي أنه تغيُّر نفسي لا بد وأن يوجَّه، ويدار في المدارس، حيث يعلَم الأطفال «ازدراء اللهجة» «وتلافي الكريولية»، والسخرية من أولئك الناطقين بها.[8]

بيد أنَّ المضطهِدين لا يمضون أحرارًا، فأصفادهم الخاصة تكبلهم أيضًا؛ فتنعدم ثقتهم بالمضطهَد، ويحيون في خوف دائم من الحرية، مدركين أنَّ تبرأهم وارتدادهم عن الاضطهاد يتحدى هويتهم، أي كما يصوغها فانون، «إنه العنصري الذي يخلق دونيَّهُ».[9] وهنا يجد فانون نفسه، في سياق العنف والشك هذا، «في عالم تُغَلِّفُ الكلمات نفسها بالصمت؛ في عالم يُحَجِّرُ فيه الآخر ذاته إلى ما لانهاية».[10]

من الممكن تَتبُّع الشواهد التاريخية على أهمية اللغة في عملية الاستعمار، حتى بواكير عام 1492، ذلك العام الذي دعاه العرش الإسباني المؤسس حديثا آنذاك: «annus mirabilis» (عام المعجزات). فإعادة فتح غرناطة، الذي عنى، إعادة توحيد الأرض الإسبانية، كما اكتشاف أمريكا، قد كانا أهم حدثين تاريخيين شهدهما ذلك العام.

فبينما كان كولومبوس يعبر المحيط الأطلسي بحثًا عما ظنّه طريقًا جديدًا إلى جزر الهند عبر الغرب، كان أنطونيو دي نبريخا، وهو عالم قواعد من سالامانكا، يكتب في إسبانيا ما اعتقد بأنه أمضى سلاح بيد الإمبراطورية الفتية الصاعدة: قواعد اللغة القشتالية، والتي تم نشرها في آب 1492، كأول خلاصة قواعدية وافية للغة أوروبية حديثة.

لم يكن نبريخا ليدري آنذاك، حصيلة رحلة كولومبوس، وما كان بمقدوره أن يستبصر التوسع القادم للإمبراطورية الإسبانية. إلا أنه آمن بحماس بأنَّ اللغة عنصر أساسي في بنية وتطور إمبراطورية متنفذة. حيث ربط الصعود الثقافي للعبرية، واليونانية، واللاتينية كعلامات جلية، واضحة على الغلبة المتعاظمة لتلك الأمم، مؤكدًا:

«كانت اللغة الرفيق المصاحب الدائم للإمبراطورية، وقد تبعت إحداهما الأخرى، بحيث بدأتا، ونمتا وترعرتا، ومن ثم سقطتا معًا».[11]*

أما السبب الثاني الذي دفع بنبريخا لكتابة قواعد اللغة القشتالية، فيرتبط بالوظيفة التي أسبغها على اللغة في المجتمع: كرمز للوحدة الوطنية؛ وناقل للعظمة التاريخية القومية. ويسعنا الجدل بأنَّ نبريخا قد ماهى على نحو سافر، وطابق العلاقة ما بين القوة، والثقافة، واللغة في عمله، بحيث قدم سلاحا بعينه ليد إمبراطورية متوسعة، مقترحًا على إيزابيل، ملكة أسبانيا الكاثوليكية:

«بناءً على إخضاع جلالتك للعديد من الشعوب البربرية، والأمم ذات اللغات العابرة الزائلة، تستدعي هزيمة أُولئك تلقي القوانين التي يفرضها المنتصر على المهزوم، ومن بينها لغتنا».[12]

وحين وصل كولومبوس أخيرًا إلى شواطىء العالم الجديد، وأرست إسبانيا سلطتها على كافة المناطق، فجرى تطبيق مقترحات نبريخا ومن بينها سياسة اللغة بصلابة وعناد. فسُمح لأهل البلاد باستخدام الإسبانية فقط؛ وتحتم على كافة أولئك السكان الأصليين تعلمها، إذا ما أرادوا أن يُعتبروا مواطنين متحضرين.

لقد جرى استخدام اللغة تاريخيًا، كما في هذا المثال، لمنح أو إسباغ الامتيازات الاجتماعية المختلفة على الأفراد أو حرمانهم منها، بحيث تم مزج اللغة في نوعين من الاستخدامات المتعلقة بالسياسة.

اللغة في السياسة

تنحدر اللغة في الغالب إلى المرتبة الثانية عند التفكير، والتداول في مضامين السياسة. ذلك أنَّ دور اللغة يعتبر استراتيجيًا، مجرد أداة تتيح التواصل بين اللاعبين المختلفين المشاركين في عملية صنع السياسة، أي أنها أداة للتوصيل. تبعًا لذلك، تُستبعد اللغة على اعتبار أنها «غلاف براق» للسياسات؛ وتجرّد من أهميتها ودلالاتها. غير أنَّ جون فوريستر يجادل بأنَّ مؤسسات تخطيط السياسات، «توجّه وتحوّل المعلومات والانتباه بانتقائية، وتصوغ المشاركة، والخدمات، والوعود (الإشكالية أحيانًا) بشكل ممنهج. حيث تعيد كل مؤسسة إنتاج عالم من الوعد، والأمل، والتوقع، والإحباط، والتبعية، والثقة، تمامًا كما تشكِّل العالم الطبيعي أو المادي».[13]

لكن اللغة لا تملك في سياق اختبار، وإعادة إنتاج المعلومات – ومن ثم إعادة إنتاج العالم – أن تكون أداة حيادية. حيث يستخدم اللاعبون السياسيون عددًا من اللغات المختلفة، ليتمكنوا من تعريف إشكالية بعينها. كما أنَّ اللغة المختارة في تمثيل مثل هذه الإشكالية، هي أيضًا، أداة نقل تُعَبِّر عن المزيد من الصراعات والقيم، إذ «ليس هناك من لغة كونية، وتقنية، لتعريف الإشكاليات التي تعود بالإجابات الصحيحة أخلاقيًا».[14]

كما أنه من الممكن استخدام اللغة، كجزء لا يتجزأ من عملية صنع السياسة لتعميم، وتشجيع المشاركة الديمقراطية، والحوار الوطني العام، متيحة للـ «مواطنين […] ليس الاطلاع على القضايا المؤثرة في حياتهم فحسب، ولكن موفرة لهم التواصل المثمر أيضًا مع غيرهم من المواطنين، فيما يخص الصعاب، والاحتياجات الاجتماعية، والخيارات السياسية البديلة».[15] علاوة على إمكانية توظيفها كوسيلة للحد من، أو استبعاد، المشاركة والتفاهم العام. حيث يتم الاستبعاد من خلال ما يُعَرِّفه فوريستر بمكونات: «الضجيج والنيران»، وذلك بهدف التشويش، والترهيب.

إنَّ افتراض أنَّ اللغة ثانوية في تشكيل السياسة وتطبيقها، يتضمن ويوحي بأنَّ الكلمات متاحة بالتساوي لكافة الأطراف الراغبة باستخدامها عقلانيًا، ومنطقيًا هناك في سوق اللسانيات، وذلك، من حيث توفر الفرص والامتيازات التي تخولها اللغة، وتمنحها بالتساوي للجميع. كما ويستدعي أيضًا عمل اللغة كعنصر، وعامل مستقل، غير منحاز، مُستدخَلًا لتمثيل العالم أُحاديًا، بلا لبس أوغموض، وبمصطلحات حيادية طبيعية.[16]

غير أنَّ اللغة هي المدخل للمشاركة في الخطاب الاجتماعي، الذي يفضي إلى العضوية في المجتمع ككل. ذلك أنَّ الفرد يُستبعَد استراتيجيًا عن عملية صنع القرار، ويُعزَل في الصمت، ما لم تتح له فرص الاسهام الواضح في الخطاب المعياري، وما يتعلق به، فيسقط حينها فريسة سهلة للاخضاع والعبودية، ويُجَرَّدُ من الإنسانية، ويُحَمَّلُ وزر كافة الشوائب الاجتماعية.

كما قد يُمَثِّل استخدام اللغة ضمن القانون، عائقًا، لا يعكس فقط التوزيع اللامتكافىء، أو علاقات القوة اللامتساوقة، بل يشكل بوابة تعمل على تكريس، وتأبيد المدخل اللامتساو للموارد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية أيضًا.

اللغة كسياسة

يفترض عمومًا، بأنَّ اللغة ليست سياسة. إلا أنه ليس من قبيل المصادفة إرساء أغلب المستعمِرين لسياسات متباينة في الحقل التعليمي؛ أو قيودًا لسانية شديدة الوضوح؛ على الشعوب المستعمَرة. كما أنَّ أُولى السياسات المطبقة من جانب المستعمِر، تحيل مباشرة إلى اللغة على الأغلب، وتتصل بها، كما في حالة أيرلندة، حيث يعلن المرسوم الملكي الإنجليزي في القرن السابع عشر بأنه:

«بعد أن لاحظ جلالته الأسماء البربرية الفظة، التي تُدعى بها أغلب البلدات، والأماكن في مملكة إيرلندة، والتي عادت بالضرر الكبير على العديد من تابعيه الطيبين، سيما وأنها عسيرة وشاقة على الاستعمال، مما يعوق ويثبط الإصلاح في هذه المملكة؛ يسر جلالته معالجة هذا الأمر، بتشريع وسنّ قانون، على أن يطبق من جانب السلطات المذكورة آنفًا، وأن يوصي اللورد، قائم مقام والمجلس، ويوجه، ويعمم مستقبلًا عبر الرسائل في تلك المملكة، كيفية إستدخال أسماء جديدة، ولائقة، وأكثر تناسبًا مع اللسان الإنجليزي».[17]

بهذا المرسوم، باشرت الحكومة الكولونيالية الإنجليزية، وعبر أمرٍ بمسح الأراضي، عملية دراسة للأراضي، بهدف بناء خرائطية دقيقة تساعد في الأبحاث، وفرض الضرائب في إيرلندة. وفي الواقع، كانت حصيلة هذا المشروع، الذي استهل عام 1825، تشريدًا اجتماعيًا، وثقافيًا للشعب الإيرلندي، الذي سَبق واغتُصِبت أرضه عبر سنوات من الغزو، والاحتلال.[18] بحيث تكيفت كافة أسماء البلدات المسماة أصلًا باللغة الغيلية (Gaelic) لتتلائم واللسان الإنجليزي، وذلك تماشيًا مع المرسوم الآنف الذكر.

لقد كانت ممارسة إعادة التسمية الكولونيالية القائمة هذه مؤلمة، وشديدة القسوة، على سكان إيرلندة الأصليين، كما يصفها المؤلف بريان فريل بأمانة في عمله «ترجمات» عام 1981. فقد عانى الشعب الأيرلندي مَذلة تسمية الأماكن التي طالما سكنها لردح من الزمن، بلغة بالكاد كان يفقهها – لغة الفاتح المحتل. ولكن في الوقت الذي هُنىء الإنجليز على دقة الخرائط، وجودتها العالية، لم ترد أي إشارة، أو مرجع حول دلالة، وأهمية اللغة، أو حس الهوية لدى الأيرلنديين حتى مجيء دوغلاس هايد، أحد مؤسسي العصبة الغيلية، التي تم الإعلان عنها عام 1892 حيث يذكر:

«جرى عمومًا، التعامل مع أسماء مواقعنا بذات الدرجة من الاحترام، على وجه التقريب، كما لو أنها أسماء لقبيلة متوحشة لم تعرف، أو تقارب الكتابة من قبل، وبذات الدرجة من الحنكة، والاحتقار اللذين عامل بهما المحتلون الإنجليز الأفظاظ، التسميات الطبوغرافية للهنود الحمر».[19]

بالرغم من السجال الموسع للعديد من المؤلفين البريطانيين عن أنَّ هذه لا تعدو كونها أمثلة من «أساطير التشريد، والاضطهاد» في تاريخ أيرلندة الما بعد كولونيالي؛ مبررين القيود القانونية على استخدام اللغة الغيلية كـ «تطور خلاق للغة والثقافة»؛[20] يبقى أنَّ الإنجليز ما زالوا في الواقع، ومنذ غزوهم لأيرلندة في القرن الثاني عشر، يراوحون ما بين فكرة، أنَّ من الممكن تحضير الإيرلنديين بمثاقفتهم ضمن النقاء والتهذيب الآنجلو-ساكسوني؛ واعتقادهم بأنَّ الأيرلنديين كانوا برابرة متوحشين، وأدنى منهم بالفطرة.[21]

يُبَيِّن باولو فريري،[22] بأنَّ حرمان الآخرين من القدرة على التواصل، والحيلولة دون إدراكهم، وفهمهم، ومساءلتهم، لعالمهم المعاش، هو أحد أقسى أشكال العنف الممكن أن يسلط نيره على الكائن البشري. ذلك أنَّ تقييد استخدام لغة الفرد، عبر القوانين أو غيرها من الوسائل القسرية، يحقق هدفين أساسيين:

«يتمثل الهدف الأول بطمس، وإلغاء إمكانية أي رد فعل. حيث يرى المستعمِرُ، القامع، في سياق الاستعمار، أنَّ السيطرة، والتحكم في العمليات الانتاجية للمستعمَر، أو المقموع، لا يعول عليها وحدها. بل يدرك بأنه من الضروري الهيمنة الكاملة على كافة مناحي، وسمات حياة الفرد. فإعادة تحضير المستعمَر واجب، يستدعي أن يخسر المستعمَر هويته، كيما يتحقق بفعالية، معوقًا بالتالي، أية إمكانية، أو حتى محاولة لتطوُّر المستعمَر نحو أي شيء بخلاف ما يتوقعه المستعمِر. وقد عرَّف فانون هذه الحالة على أنها، استحالة التوسع: ذلك أنَّ المستعمَر قد جُرِّدَ من ثقافته، ومن حضارته، ومن تاريخه؛ مفتقرًا بهذا إلى القوة للخلق والتغيير».

وقد استعار فانون من رينيه مينيل فكرة أنَّ الافتقار إلى لغة متماهية، يولد الفضاء الخاوي اللازم في روح المستعمَر، من أجل تأسيس رمز للسلطة كـحارس، وحام، يحكم السيطرة على وعي العبد الرقيق.

أما الهدف الثاني لتقييد اللغة والحد من استخدامها، فيتمثل في خلق خواء وفراغ يفسح المجال لتدويل الخضوع، أو ما يعرِّفه فرانز فانون على أنه «بَشْرَنة» الدونية. وكما يؤكد باولو فريري، «يستدعي إنجاح الغزو الثقافي، إقناع المحتلين بدونيّتهم الجوهرية»،[23] وذلك لا يتم عبر مشاعر الخزي من كونهم عبيد ليس إلا، لا بل كما يوضح فانون، بالشعور بالخزي من أشكالهم بحد ذاتها. مما يجردهم من أي إحساس سوى بالعار، واحتقار الذات.

اللغة والاستعمار اليوم

إنَّ الإنجليزية هي اللغة الرابعة في العالم اليوم على مستوى أعداد الناطقين بها. وإذا ما أضفنا إلى تلك الأعداد، أولئك الذين يستخدمون الإنجليزية كلغة ثانية، تصبح والحال هذه، اللغة الأولى. حيث باتت الإنجليزية لغة العلوم، والتكنولوجيا والأعمال؛ كما تستخدم كلغة تشغيل مرجعية لدى العديد من المؤسسات والشركات المتعددة الجنسيات في أنحاء العالم.

ولكن بالرغم من هذه الصورة الواقعية، فإنَّ هنالك نزعة متنامية، تقودها مؤسسة «يو إس إنجلش» (US English)، في الولايات المتحدة، والتي لديها اعتقاد راسخ بأنَّ الإنجليزية مهددة من قبل اللغات الأخرى، والإسبانية منها على وجه الخصوص، تدعو من خلالها بتطبيق مختلف السياسات اللغوية التي تضمن عدم تهديد موقع الإنجليزية كلغة شعبوية عامة، ومتداولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

حرمان الآخرين من القدرة على التواصل، والحيلولة دون إدراكهم، وفهمهم، ومساءلتهم، لعالمهم المعاش، هو أحد أقسى أشكال العنف الممكن أن يسلط نيره على الكائن البشري.

يستغِّل مناصرو هذه الحركة جدالًا ينسجم ومنطق نبريخا: اللغة كتمثيل للوحدة الوطنية؛ واللغة التي تُخَوِّل التطور في المجتمع. ولكن كما يكشف دونالدو ماسيدو،[24] فإنَّ تكلم الإنجليزية بطلاقة، أو كلغة أصلية، ليست في الواقع ضمانة للنجاح؛ وبالتالي فإنَّ الربط بين كلا المفهومين ليس إلا ارتباطًا مضللًا. إذ لا يمكن بكافة الأحوال، اعتبار أي لغة جواز سفر آمن للنجاح والازدهار.

لكن السبب الحقيقي لمثل هذا الترويج المتعذر التعليل، من أجل حماية لغة بادية القوة، والصحة، والجمال كمثل اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وباقي الأمكنة، لا بد وأن يتواجد في خطاب عنصري متأصل، يسعى جاهدًا لتفويض، ومنح القوة للقيم الآنجلو-ساكسونية البيضاء، على أنها الثقافة الأمريكية الوحيدة، المُعَرَّفة على أنها «الثقافة الموحدة، والديناميكية، والكوزموبوليتانية»، في مواجهة الغزو المفترض للجماعات الإثنية والتي تعتبر «انفصالية، ورجعية، ولامتغيرة، وانعزالية».[25]

أما السبب الآخر لمثل هذا الدفاع الصاخب عن الإنجليزية، فهو خوف لا عقلاني من الحرية؛ خوف من مجتمع دائم التغيير، يتحدى أي تحامل ومفاهيم مسبقة، أو نزعات ثابتة. وينجم عن مثل هذا الخوف من الحرية، كما يجادل فريري، تأبيد، وتبني إجراءات قمعية، كما هي الحال مع «ليو إس إنجلش» أو الإنجليزية الأمريكية. لقد أدرك فريري بأنَّ الكلمات الحقة الوحيدة، هي تلك التي تتيح للكائن البشري «تغيير العالم». وبهذا المفهوم، «لا يعود العالم، شيئًا يوصف بكلمات مخادعة، بل يصبح موضوع فعل التغيير من جانب الرجال والنساء، ذاك الذي يفضي إلى أنسنتهم».[26]

من الواضح «أنَّ تمجيد الديمقراطية، وإسكات البشر، هي مهزلة؛ والتنظير بخطاب عن الإنسانية ومن ثم إنكار وإلغاء البشر، هي كذبة».[27] وقد آن الأوان لإبطال ونسخ نموذج متعال، يَرفُض، ويضطَهد، أو يدين، ويصادر أي انحراف ثقافي بعيدًا عن التيار السائد، والانخراط في حوار خلاصي، وتحرري، ومؤنسن يمنح كافة الذوات الحق في خلق وتأويل الواقع نقديًا.

قد تكون اللغة أداة، غير أنها ليست أداة حيادية أبًدا. حيث أنَّ إنتخاب الكلمات يعيد إلى الحياة تمثيلًا معيَّنًا ومُحددًا للواقع، ولذلك يتحتم علينا تصور، وتخيل، استخدام لغوي يعزز وجهات نظر مختلفة، ويشجع الحوار، الذي يكفل «ألاَّ تتملك الأداة الإنسان. وأن ينتهي استعباد الإنسان للإنسان إلى الأبد. بحيث يتاح لي اكتشاف الإنسان وحب الإنسان، أينما وجد».[28]

-

الهوامش

* النص الإسباني معدل بحسب الإسبانية الحديثة، والترجمة العربية عن النص الإنجليزي.

[1] Fanon, F. 1967. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press. 17.

[2] Goleman, D. 1995. Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. 17-18.

[3] Macedo, D, Dendrinos, B., Gounari, P. 2003. The Hegemony of English. Boulder, Colorado: Paradigm Publishers.

[4] Hall, S. 1997. «The Work of Representation.» In: Cultural Representations and Signifying Practices. (Ed.) Hall. 1997. S. London: Sage.

[5] Fanon, F. 1967. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press. 18.

[6] Ibid. 140.

[7] Ibid.

[8] Ibid, 17-18.

[9] Ibid, 93.

[10] Ibid, 229.

[11] Nebrija, Antonio de (ed. Antonio Quilis). 1989. Gramática de la Lengua Castellana. Madrid, Spain: Centro de Estudios Ramón Areces. 109.

[12] Ibid, 113.

[13] Forester, John. 1989. Planning in the Face of Power. Berkeley: University of California Press. 20.

[14] Stone, Deborah. 2002. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. New York: W.W. Norton and Company. 134-135.

[15] Forester. 1989.. 22.

[16] Macedo, Dendrinos, Gounari. 2003.

[17] Nash, C. 1999. Irish Place Names: Post-Colonial Locations. Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 24, No. 4, p. 461.

[18] Ibid.

[19] Ibid. 462.

[20] Ibid. 466-467.

[21] Spring, J. 1997. Deculturization and the Struggle for Equality. A Brief History of the Education of Dominated Cultures in the United States. New York: McGraw-Hill.

[22] Freire, P. 1970. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

[23] Ibid, 153.

[24]Macedo, D. 2000. The Colonialism of the English Only Movement. Educational Researcher, Vol. 29, No. 3, (April, 2000), pp. 15-24.

[25] Imhoff, G. 1990. The Position of U.S. English on Bilingual Education. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 508, English Plus: Issues in Bilingual Education. (Mar., 1990), p 55.

[26] Freire. 1970. 86-87.

[27] Ibid. 91.

[28] Fanon. 1967. 231.