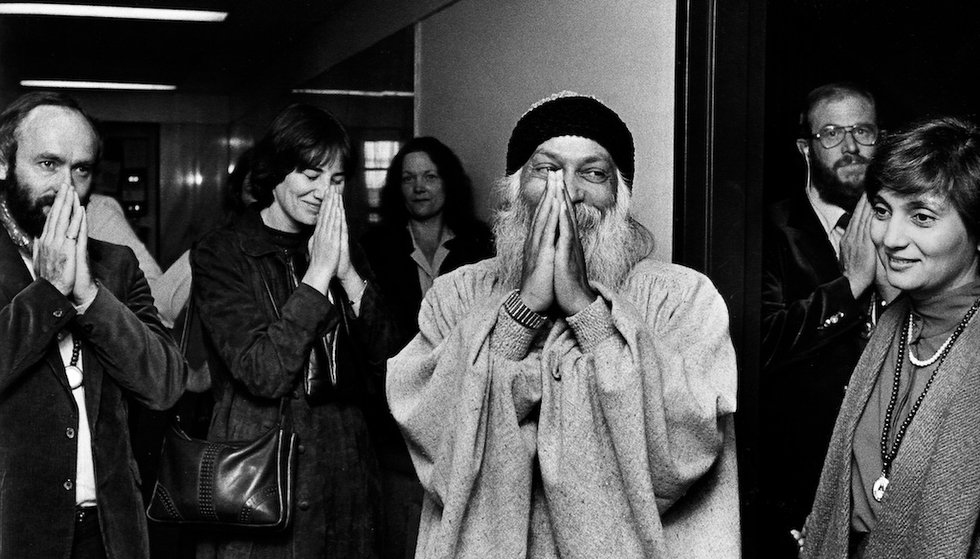

ماذا نعرف عن أوشو؟ أليس ذلك المعلّم الروحاني غريب الأطوار الذي كانت مريم نور تردّد اسمه كثيرًا، وتوزّع صوره في زوايا بيتها؟ يلفّ رأسه بأقمشة فاخرة، عيناه مضيئتان، ولحيته كلحية الساحر دمبلدور في أفلام هاري بوتر؟ عرفتموه؟ ما الشيء الخطير الذي يمكن أن تخفيه شخصية مماثلة؟ طقوس تأمّل شيطانيّة مثلًا؟ يرتفع سنتيمترات قليلة عن الأرض حين يمارس اليوغا؟ ينصح أتباعه بأكل بذور الشوفان لفتح العين الثالثة، وأشياء من هذا القبيل؟ تلك حدود ظاهرة أوشو كما كنتُ أتخيّلها -لجهلي المطبق بالطبع- قبل مشاهدة «وايلد وايلد كانتري» (بريّة موحشة جدًّا)، الوثائقي «الحدث» المعروض على «نتفليكس» حاليًّا.

ولأنّني، قبل مشاهدة المسلسل، لم أكن أعرف شيئًا عن قصّة باغوان شري راجنيش (1931 – 1990)، المعلّم الروحاني الهندي الذي اضطر في أواخر سنوات حياته إلى التخلّي عن اسمه الملطّخ بالفضائح، وتلقيب نفسه بـ«أوشو» (أي المعلّم باللغة اليابانيّة)، ولأنّني، بعد مشاهدته، صرت أعرف ما يكفي لأدّعي العلم بأمور مثيرة للاهتمام أمام أصدقائي الذين لم يشاهدوه بعد، تسودني قناعة تامّة أنّ الساعات الستّ المتواصلة في مشاهدة العمل، لم تذهب هباءً، بل على العكس.

الماضي كنافذة على الراهن

منذ إطلاقه في مهرجان «ساندانس» السينمائي في آذار (مارس) الماضي، ثمّ عرضه الرسمي على شبكة «نتفليكس» في نيسان (أبريل)، ما انفكّ العمل يخلّف وقع الصدمة، خصوصًا في الصحافة الأميركيّة. فرغم أنّ الأحداث وقعت في الثمانينيات وكان لها أثر كبير على معاصريها، فإن التاريخ الأميركيّ الحديث يغفل ذكر راجنيش وأتباعه، ومغامرتهم في تأسيس مدينة/يوتوبيا أسموها راجنيشبورام، على أطراف بلدة أنتلوب في ولاية أوريغون الأميركيّة، بين عامي 1981 و1986. مغامرةٌ انتهت بالكشف عن جرائم إرهاب بيولوجي أدّت إلى تسميم سكّان منطقة كاملة بالسالمونيلا، وعن تحايل واسع النطاق على قوانين الهجرة عبر تزوير ممنهج لمئات الزيجات، إضافةً إلى أضخم واقعة تجسّس على أفراد عرفها التاريخ الأميركيّ.

تزور السلسلة تلك المرحلة، ليس من باب توثيقها فقط، بل من باب فتح النقاش على قضايا راهنة، في زمن ترامب. فبموازاة السرد التاريخيّ، يشدّنا العمل إلى لعبة ذهنيّة ممتعة، طارحًا ثيمات كانت ملحّة في الثمانينيات، وتبدو أكثر إلحاحًا اليوم: محرّكات الخوف من الآخر، رهاب الجماعات من بعضها البعض، معنى حريّة ممارسة الشعائر، جدوى فصل الدين عن الحكم، دوافع تولّد شعور بالاضطهاد عند جماعة ما وتبعات تضخّم ذلك الشعور، أيّ مدى يبلغه البعض في بحثهم عن معنًى للحياة، ازدواجيّة القيم حين يتعلّق الأمر بحفظ مصالح النظام العليا، هوس السلطة حين ينقلب على أصحابه، حدود «العنف الثوريّ» وكيف تنجح المنظومة القائمة بشيطنته، إمكانيّة تأسيس مجتمعٍ مثاليّ طوباوي في حال فصله عن تأثيرات البيئة المحيطة.

خلال حلقات المسلسل، سنكون أمام مهمّة صعبة في تفكيك كلّ تلك المعطيات، وفي فهم من المعتدي، ومن المعتدى عليه، ومن يخلّف في أنفسنا ضيقًا أكبر، أطائفة مهووسة بمعلّم روحانيّ كانت تخدّر أتباعها لضمان طاعتهم، أم «السيستم» الأميركي، شعبًا وقضاءً وشرطةً، ولا محدوديّة تعصّبه ونفاقه، حين تنتابه نوبة ذعر من «المهاجرين»؟

الأرشيف ملكًا

«المضمون ملك» بحسب شعار «نتفليكس»، وذلك ما يتجلّى بقوّة في «بريّة موحشة جدًّا»، لأنّه يستعرض قصّةً خام، غير مطروقة في الريبرتوار (المُنتَج) التلفزيوني الحديث، ما يعزّز لدى المتلقّي الانطباع بأهميّتها. وعلى الأرجح، فإنّه باستثناء المهتمين بدراسة «العبادات الغريبة»، إن جاز التعبير، فإن قلّةً تعرف شيئًا عن المرحلة التي يسرد العمل تفاصيلها، وعن حياة راجنيش وأتباعه في الولايات المتحدة.

وضع مخرجا العمل الشقيقان ماكلاين واي (27 عامًا) وشابمان واي (31 عامًا) أيديهما على مادّة أرشيفيّة ضخمة، بمحض المصادفة، أثناء إنجاز باكورتهما الوثائقية (The Battered Bastards of (Baseball العام 2014. خلال تفقّدهما محتويات مكتبة مختصّة بالأرشيف في المنطقة، لفتت نظرهما تسجيلات تمتدّ لأكثر من 300 ساعة، عن طائفة راجنيش. في مقابلة صحافية، يقول المخرجان إنّ احتفاظ المكتبة بتلك الأشرطة كان بحدّ ذاته دليلًا على أهميّة محتواها. ففي الثمانينيات، كانت القنوات التلفزيونيّة تسجّل تقاريرها على أشرطة «يو ماتيك»، تعرضها، ثمّ تعيد النسخ فوقها عند الحاجة. ولكنّ من كلّفوا مهمّة حفظ ذلك الأرشيف، لم يسجّلوا مادّة أخرى فوق أشرطة راجنيش، لاستشعارهم أهميّتها كوثيقة تاريخيّة. هكذا، بعد كلّ تلك السنوات، تصل إلى يدي الأخوين واي، لتشكّل نواة سلسلة استغرق إنجازها أربع سنوات.

كلّما اجتزت حلقة من الحلقات، ستزيد حيرتك إن كان ما نشاهده حصل بالفعل، أم أنّه تأليف، ومن نسج الخيال.

الأرشيف الضخم ليس تفصيلًا هنا، إذ نخال أنّ تلك التسجيلات، هي بحدّ ذاتها شخصيّة من شخصيّات العمل. فكلّ محطّة من محطّات الحكاية، مرفقة بوثيقة مصوّرة، بدءًا من بيت راجنيش ومكتبته في الهند، وصولًا إلى لقطات لحفر أساسات مدينته في فناء أنتلوب. هذا ما يجعل تصنيف العمل بوصفه عملًا تسجيليًّا ممكنًا، خصوصًا أنّ الصور تحمل عبق حقبةٍ كاملة، لناحية موضة اللباس وتصفيف الشعر والنظارات والأحذية، وأشكال السيارات، وأنماط التقارير الإخباريّة والبرامج الحواريّة التلفزيونيّة السائدة في ذلك الحين. لوهلة، ننتبه أمام هذا الكمّ من الصور الأرشيفيّة، أنّ الثمانينيات باتت فعلًا مرحلةً قديمة، وأنّ ثلاثين عامًا مدّة زمنيّة طويلة!

إلى جانب الوثائق المسجّلة، اختار المخرجان تقنية التحريك، لسرد محطّات مفصليّة من الحكاية، جرت خلف الأبواب المغلقة، أو في غرف المحاكم. تعزّز الرسومات الانطباع الأوّلي الذي يمنحه العمل، أنّنا في وثائقي، نعم، ولكننا أيضًا في قصّة فانتازيا خرافيّة، من دون أن يمسّ ذلك نبرة السرد الواقعيّة. نمطٌ ما كان ليتحقّق كما شهدناه، لولا تواجد وسيط عرض مثل «نتفليكس»، أتاح للمخرجَيْن إنجاز فيلم وثائقي طويل جدًّا، مقسّم على ستّة فصول، كان سيخسر الكثير من عناصر قوّته، لو أعدّ للعرض في السينما مثلًا.

الواقع الذي «فشخ» الخيال

يفتتح المخرجان العمل بلقطة أرشيفيّة من الثمانينيات، نسمع خلالها رجلًا يقول: «يومًا ما سينشر أحدهم كتابًا عمّا حصل، وأضمن لكم أنّ من يقرأه، سيظنّه عملًا روائيًّا». عبارةٌ يمكن أن تلخّص مقولة الشريط بأكمله، وتخطّ بوضوح عَقْد المشاهدة المُراد إرساؤه مع المتلقّين. وكأنّ صنّاع العمل يعفون أنفسهم من المسؤولية الإبداعيّة عن سرياليّة الحكاية، إن زادت قليلًا عن الحدّ المتوقّع في شريط وثائقي. فكلّما اجتزت حلقة من الحلقات، ستزيد حيرتك إن كان ما نشاهده حصل بالفعل، أم أنّه تأليف، ومن نسج الخيال.

فما «الذي حصل» باختصار؟

في العام 1981، يقرّر باغوان شري راجنيش الهجرة من الهند إلى الولايات المتحدة، بعد تضييق السلطات الهنديّة عليه، لأسباب ترتبط بمعتقداته وبتهرّبه من دفع الضرائب. من مقرّه في مدينة بونه غرب الهند، يبتعث سكرتيرته، ومديرة أعماله، ما أناند شيلا إلى ولاية أوريغون، على اعتبار أنّ الدستور الأميركي يكفل حريّة المعتقد ويمنح التجمّعات الناشئة حقًّا بتأسيس مدينة. مهمّة شيلا، شراء أرضٍ شاسعة، لبناء مدينة ستكون نواةً لمجتمع نموذجي، قوامه إنسان جديد، يجمع في عقيدته بين روحانيّات الشرق ورأسمالية الغرب، بحسب التوازن الفكريّ المثاليّ كما تخيّله باغوان. المفكّر الذي درس الفلسفة قبل أن يصير «غورو» يجول في مدن الهند، ويخطب بالناس حاشدًا التلامذة، ناهضَ الأديان كافةً، لاعتباره أنّها تمجّد الفقر والزهد، وتحرّم التمتّع بملذّات الحياة، ما يحدّ من تحقّق الإنسان، وقدرته على الإبداع ومعرفة الذات. اجتذبت أفكار باغوان التمرديّة الآلاف من الهند وخارجها منتصف السبعينيات، وباتوا يحجّون إلى مسكنه «أشرام» (وتعني الكلمة مقرًّا للحياة الإنسانيّة) للاستزادة من تعاليمه. واتسعت شعبيّته مع الوقت، لأنّ فلسفته الحياتيّة لم تقتصر على جوانب نظريّة، بل ضمّت أيضًا جانبًا تطبيقيًّا، قوامه طقوسٌ علاجيّة تدمج بين تمارين التأمّل وتقنيات العلاج النفسي.

يصوّر الوثائقي صعود باغوان، وتأثّر الشباب المثقّف به، كأنّه نجم روك، أو قائد ثورة دينيّة، خصوصًا أنّه كان يتمتّع بفكر متّقد، وكاريزما خارقة، إلى جانب سعة اطلاع على التيارات الفكريّة والفلسفيّة القديمة والمعاصرة له، ما جعل أتباعه في الهند يعتقدون أنّ سراسواتي، إلهة المعرفة، تقيم في لسانه. لقّب باغوان أتباعه بالـ«سانيازيين الجدد». والسانيازا هي مرحلة الزهد في الهندوسيّة، أمّا السانيازا الجديدة فهي بلوغ الفهم المستنير للذات، من دون التخلّي الكامل عن متع الحياة.

حبّ متوحّش جدًّا

في تسجيلات «برية موحشة جدًّا» الأرشيفيّة، تبدو العلاقة بين راجنيش وأتباعه وقد بلغت درجة من درجات الهلوسة. يظهر تفاعل التلامذة الهستيري مع معلّمهم، كإحدى تجليّات «الحبّ الناشىء» كما يشرحه فرانشسكو ألبيروني في كتابه المرجعيّ «صدمة الحبّ» (1987). يقارن ألبيروني بين اندفاع العشّاق في بداية العلاقات العاطفيّة، وبين مشاعر الجماعة تجاه أيّ قائد كاريزماتيّ في حركة ثوريّة ما.

ذلك الحبّ الناشىء، أو لنسمّه «صدمة باغوان»، دفع بما أناند شيلا، الشابة الهنديّة التي درست في الولايات المتحدة، ووقعت في حبّ راجنيش منذ رأته للمرة الأولى حين كانت في السادسة عشرة من عمرها، إلى إزاحة الجبال، حرفيًّا. لا شيء إلّا اندفاعة حبّ جارفة، يمكن أن تفسّر إصرار السانيازيين على تحويل أرضٍ قاحلة، في وسط اللامكان، إلى مدينة حقيقيّة، بمزارع، وحقول، ونظام ريّ، وكهرباء، ومطاعم، ومتاجر، ومصارف، وحتى مطار!

لا شيء إلّا اندفاعة حبّ جارفة، يمكن أن تفسّر إصرار أتباع راجنيش على تحويل أرضٍ قاحلة، في وسط اللامكان، إلى مدينة حقيقيّة، بمزارع، وحقول، ونظام ريّ، وكهرباء، ومطاعم، ومتاجر، ومصارف، وحتى مطار!

الحبّ طبعًا تفسير، ولكن أيضًا ثروة باغوان الطائلة التي جمعها من فورة في بيع كتبه، ومن تبرعات مناصريه والسوّاح الغربيين القادمين لاكتشاف أسرار الحياة في منسكه. ثروةٌ مكنته من بناء مدينة راجنيشبورام، واقتناء تسعين سيارة رولز رويس، وطائرات خاصّة، تسبّبت بضيق حقيقيّ للسلطات الأميركيّة. بوجود المال الوافر، امتلك السانيازيون حريّة حركة مكّنتهم من استغلال الدستور والقوانين الأميركيّة لصالحهم، والمشاركة في الانتخابات المناطقيّة، وصولًا إلى السيطرة على مجلس البلدة، وتأسيس فرقة شرطة خاصّة بهم، وتغيير أسماء الشوارع والمتاجر من أصلها الأميركيّ إلى أسماء مستوحاة من عقيدة راجنيش، وخوض تدريبات على السلاح، وإرسال باصات لجمع المشرّدين من كافة المدن الأميركيّة، لدعوتهم للإقامة في اليوتوبيا الموعودة.

لا يعدّ «بريّة موحشة جدًّا» سيرةً لأوشو، ولا يصرف جهدًا في شرح أفكاره الفلسفيّة ورؤيته للأديان والحياة. يحضر هذان العنصران في السلسلة كقماشة تضع الحدث المحوري -بناء مدينة راجنيشبورام ثمّ زوالها– في إطار زمانيّ ومكانيّ محدّد، ما يمنح العمل تماسكًا سرديًّا، هو أحد أبرز نقاط قوّته. نبدأ مع وصول شيلا وحاشيتها من مهندسين وحرفيين ومخطّطي مدن وعلماء وأطباء إلى خلاء بلدة أنتلوب، لبناء مدينتهم، وننتهي باندثار ذكر تلك المدينة، بعدما تحوّلت آثارها مرتعًا لمخيّم صيفيّ سنويّ، تنظّمه جمعيّة مسيحيّة للمراهقين، في وقتنا هذا.

حكاية بألسنٍ كثيرة

تتشكّل طبقات الحكاية بين الماضي والحاضر، كمن يستعرض بانوراما صوَر «قبل وبعد». فمن جهة شغل أرشيفي هائل، يوثّق كافّة المفاصل المهمّة لإنشاء راجنيشبورام، ومن جهة أخرى، مقابلات حديثة مطوّلة مع أبرز الشخصيّات التي شهدت على الحدث، ترويه بعد ما يقارب الأربعين عامًا.

يتيح لنا هذا التنقّل الرشيق بين زمنين، رؤية الشخصيات في الثمانينيات، حين كانت لا تزال في عزّ شبابها، ثمّ معاينتها اليوم، حين باتت في السبعين، تقلّب صفحات العمر والذكريات، وتستعيد محطات قلبت حياتها رأسًا على عقب. سير المسلسل على هذين الخطّين المتوازيين، مع بناء جسورٍ بينهما، منحه عصبًا، وأعطى الشخصيّات هالةً من الحميميّة، لأنّها تروي قصصها بلسانها وصوتها، أي كما تريد لها أن تروى.

الراوي في «بريّة موحشة جدًّا» صامت، لا يعلّق، ولا ينحاز. يقف خلف آلاف التسجيلات القديمة، وينتقي من سيل صور جارف ما يريده، لبناء هيكل الحكاية. يمنح الكلمة لرواة متعدّدين، كلّ يحكي القصّة من زاويته، ليخلص إلى ثلاث خطوط سرد أساسيّة، من زوايا رؤيا مختلفة.

الخطّ الأوّل، القصّة كما يرويها أهالي أنتلوب، وهم لا يزيدون عن الأربعين نسمة، معظمهم متدينون مسيحيّون ومحافظون، في مرحلة التقاعد. يظهر المسلسل عقليّتهم المتعصّبة والمنغلقة، وخوفهم من أيّ غريب، ورفضهم القطعي للآخر، من دون أن يحاكمهم أو يسخر منهم. يشيّد بورتريه محايد لهم، فإذا بهم يشبهون إلى حدّ بعيد الصورة المرسومة في الإعلام الأميركي اليوم، عن الناخبين الذين صوّتوا لترامب. بالنسبة لأهالي البلدة، شكّل عرض فيلم بعنوان «أشرام في بونه» (1981) للمخرج الألماني ولفغانغ دوبروفونلي، لحظة مفصليّة في تنامي مشاعر الرهاب لديهم من الزحف الأحمر (نسبةً لملابس السانيازيين الحمراء المأخوذة من زيّ الرهبان البوذيين). صُوِّر الفيلم من داخل مقرّ باغوان في الهند، ووثّق من ضمن ما وثّقه، طقوس جنس جماعي صادمة، يتنصّل منها السانيازيون أنفسهم لاحقًا، لشدّة عنفها. ساهمت تلك المشاهد في تعاظم مخاوف أهل المنطقة من أنّ أتباع راجنيش، هم طائفة تريد نشر الجنس الحرّ، في مجتمعهم المسالم.

كانت أولويّة الفيلم من الناحية الإبداعيّة، تشييد حبكة مثيرة شبيهة بأفلام الجريمة والعصابات، لا خطوط واضحة فيها بين الخير والشرّ، بين الحقيقة والباطل

الخطّ الثاني، القصّة كما يرويها شرطيون، ومحققون، ومدّعون عامّون، تابعوا ملفّ الجرائم التي اتّهِم السانيازيون بها. يُظهر الفيلم عزيمة منظومة الحكم في الولايات المتحدة على تنفيذ مبتغاها. فإن أرادت طرد راجنيش عن أراضيها، وسجن أتباعه، فإنّها ستجد حتمًا الثغرات القانونيّة اللازمة لتحقيق الأمر، عاجلًا أم آجلًا. فصحيح أنّ السانيازيين قدّموا أنفسهم بداية كجماعة مسالمة، إلّا أنّ السلطات رأت فيهم، ومع بدء ظهور علامات تسلحّهم، بيئةً حاضنة لتكرار كارثة مماثلة لكارثة جونزتاون في خريف العام 1978، حين قتل 918 شخصًا من طائفة رجل الدين جيم جونز، في أكبر حادثة انتحار جماعيّ عرفها التاريخ الأميركيّ.

الخطّ الثالث، القصّة كما يرويها أربعة من «الضباط» الكبار في جماعة راجنيش، هم سكرتيرته الخاصّة ما أناند شيلا، بطلة المسلسل الفعليّة، ومحاميه سوامي بريم نيرن (فيليب توكلز)، والمرتدة عن الجماعة ما شانتي بي (جاين ستورك) وكانت من دائرة شيلا الضيّقة، وما بريم سانشاين (ساني مسعد) التي عملت ناطقة إعلاميّة باسم راجنيشبورام.

يسرد هؤلاء تباعًا صعاب حياتهم الخاصّة التي دفعتهم للبحث عن معنى الوجود في رحاب الأشرام، ويفصّلون دورهم في بناء اليوتوبيا الباغوانيّة، والمسافة التي يأخذونها اليوم من تلك المرحلة. هكذا، نكوّن فكرة وافية عن حياتهم في الـ«ما بعد»: شيلا المنشقّة مغضوبٌ عليها من أتباع راجنيش، تعيش على أمجاد شهرتها في الثمانينيات حين عرفت بسلاطة لسانها وإطلالاتها التلفزيونيّة الناريّة. نيرن المأخوذ قلبًا وعقلًا رغم مرور السنين، بتأثير معلّمه، ينهمك بكتابة مجلّد ضخم عن حياة أوشو وفلسفته. جاين المتحرّرة من «سحر» المعلّم، تراجع هوسها به، وكيف أوصلها إلى حدّ محاولة القتل. وساني المتحاملة على إرث شيلا ودورها في عسكرة السانيازيين، تواصل اعتماد تعاليم راجنيش كنمط لحياتها.

القصّة وما حولها

يأخذ بعض النقاد على مخرجَيْ المسلسل الأخوين واي، تركيزهما على دائرة القرار الضيّقة، تحديدًا شيلا وحاشيتها، مغفلين سكان راجنيشبورام ممن تركوا عائلاتهم وحيواتهم، وعملوا بجدّ لتحقيق تصوّر راجنيش عن المجتمع المثالي. يبرّر المخرجان في مقابلة صحافيّة ذلك الإغفال المتعمّد، بكونهما اضطرا إلى إلغاء جزء يتحدّث عن حياة السانيازيين وطقوسهم اليوميّة، كي لا يكسروا إيقاع العمل. فالمسلسل لا يبتغي تقديم إجابات قطعيّة كاملة عن تيّار باغوان، بل كانت أولويّته من الناحية الإبداعيّة، تشييد حبكة مثيرة شبيهة بأفلام الجريمة والعصابات، لا خطوط واضحة فيها بين الخير والشرّ، بين الحقيقة والباطل. هكذا، يركّز الوثائقي على إنشاء حواريّة بين طرفي الحدث: من جهة سكان بلدة آمنة، يستشعرون الخطر على أراضيهم وعائلاتهم، ومن جهة أخرى جماعة تحاول تحقيق حلمها الأثير وتصطدم بالكراهية المحيطة.

في الوثائقي تتحدّث شيلا أمام الكاميرا للمرّة الأولى بعد ثلاثة عقود من الاختفاء والصمت، لتشكّل شهادتها قيمة مضافة للسلسلة الوثائقيّة، بجرأتها وصراحتها وسخريتها الحادة وذكائها المتقد.

بالنسبة للأوريغونيين، سكان المدينة «الأصليين»، كان أتباع راجنيش مخلوقات فضائية نزلت بفناء بلدتهم، تصرفاتها غريبة، وتصدر أصواتًا مرتفعة عند ممارسة الجنس على مدار الليل والنهار. أمّا السانيازيون، فكانوا يتعاطون مع كلّ من لا يتبع وصايا معلّمهم، بوصفهم مجموعة من الأغبياء، معتبرين أنّ لديهم مهمّة مقدّسة بتأسيس إنسانيّة متفوّقة متحرّرة جديدة. أيّ خلطة هذه؟ وأيّ شرارة قد تنشأ بين جارين بهذا الاختلاف والتباعد، شاءت الأقدار أن يتشاركا العيش على الأرض ذاتها؟ لذلك يمكن القول إنّ «بريّة موحشة جدًّا»، لا يستمدّ قوّته من سرياليّة قصّته فحسب، بل أيضًا من كلّ ما يدور حول تلك القصّة، وتحديدًا، ردود فعل الشخصيّات على واقع غرائبيّ صداميّ فرض عليها. كأنّ صنّاع الفيلم يقولون لنا، إنّ «ما حصل» ليس مهمًّا بحدّ ذاته، إن لم نضف إليه طبقةً من التركيبات والدوافع النفسيّة المعقّدة والمتشعّبة، أدّت إلى تتالي الأحداث بالشكل الذي نراه.

مثلًا، جزء أساسي من دوافع شيلا لحرق الجسور مع معلّمها، كانت غيرتها العمياء عليه، لدرجة أنها أقدمت على تخدير ساني، لأنّه أعطاها يومًا ما، باقة ورود. في الآن ذاته، يحيط باغوان نفسه بهالة روحانيّة، نكتشف أنّها هشّة جدًّا، فما أن ينضمّ إلى أتباعه بعض منتجي هوليوود، حتى يتحوّل إلى عبدٍ لثرائهم الفاحش، حدّ تفضيلهم على خادمته الوفيّة شيلا. وحين تنشقّ الأخيرة عنه، تكون ردّة فعله كأيّ «عاشق» مخدوع، إذ يطلب من غريمتها، سكرتيرته الجديدة ما بريم هاسيا (فرنسواز رودي، واحدةٌ من منتجي فيلم «العرّاب»)، حرق أثواب شيلا ومقتنياتها وكتب العبادات التي طبعتها على شرفه.

بطلة مضادة ومشعوذة ومهووسة

لا شكّ أنّ الإضاءة على حقبة غامضة ومسكوت عنها، مع ما يحمله ذلك من إسقاطات على الراهن، ساهمت بالاحتفاء النقدي الذي قوبل به «وايلد وايلد كانتري». لكنّ عنصرًا آخر حوّله إلى حديث مواقع التواصل، وهو نجاح المخرجَيْن بإجراء مقابلة حصريّة مع ما أناند شيلا (68 عامًا)، الملكة المخلوعة عن عرش راجنيشبورام.

قد يكون سبب الهوس المستجدّ بشيلا، أنّ العالم يعيش حاليًا لحظة حبّ جارفة تجاه الشخصيّات النسائيّة القويّة، على أعقاب حركة «أنا أيضًا» (Me too)، إذ بات وجود شخصيّات مماثلة في الإنتاج التلفزيوني أو السينمائيّ مرغوبًا لتسويق الأعمال. وعلى مواقع التواصل، نشهد صعودًا لخطاب التماهي مع المشعوذات اللواتي حُرقن في القرون الوسطى، لتحديهنّ السلطات الأبويّة القائمة. في سيرة شيلا تقاطعات كثيرة مع أولئك المشعوذات، خصوصًا عند لحظة إحراق أثوابها، بعد تمرّدها على باغوان. تتضافر عوامل عدّة للتعاطي مع تلك السيّدة الستينيّة كرمزٍ نسويّ أعيد اكتشافه، لما تبيّنه سيرتها من قوّة شخصيّة، وحزم، وشجاعة، وسعة حيلة، ورباطة جأش، ودهاء، وخفّة دمّ، بموازاة قدرة نادرة على الابتكار في الشرّ. من قد يخطر في باله تسميم مطاعم خصومه بالسالمونيلا؟ الفكرة كوميديّة جدًّا لشدّة فظاعتها. من قد يمتلك العزم والكتمان الكافيين للتجسّس على أهل مدينته وتسجيل كلّ نفس ينطقون به، لسنوات، بهدف إخضاعهم؟ هي فعلت ذلك.

تحمل شخصيّة شيلا عناصر قوّة متعدّدة، تجعلها صيدًا ثمينًا لأيّ عمل ترفيهي: فهي بطلة روائيّة مضادة (anti-heroine)، وساحرة من ساحرات ديزني، أو شريرة خارجة من أحد أفلام الأبطال الخارقين. خلطة تمنحها سحر الجوكر وسفيروس سنايب مجتمعَيْن. في «بريّة موحشة جدًّا»، تتحدّث شيلا أمام الكاميرا للمرّة الأولى بعد ثلاثة عقود من الاختفاء والصمت، لتشكّل شهادتها قيمة مضافة للسلسلة الوثائقيّة، بجرأتها وصراحتها وسخريتها الحادة وذكائها المتقد.

حسنًا، واضح أنّني أحببتُ شيلا، ولكنّه حبّ يحوي في طيّاته ما يكفي من عوامل النفور. فالمرأة كانت مجنونة سلطة رسميّة، وبلغت حدودًا لا يبلغها الناس عادةً في الدفاع عن أحلامهم، وذهبت حدّ توريط الآلاف ممن كانوا تحت قيادتها بعواقب جرائم لم يرتكبوها، قبل أن تراجع نفسها وتهجر راجنيش ومدينته، وتعتزل في مأوىً للعجزة تديره حاليًّا في سويسرا، بعد إقامة وجيزة في السجن. ولكن أليست مشاعر التعاطف والنفور المختلطة، هي بحدّ ذاتها ما يجعل الشخصيّات الأدبيّة أو السينمائيّة مثيرةً وملهمة؟ مع فرق بسيط، أنّ شيلا امرأة «حقيقيّة»، تعيش بيننا، الآن هنا.