«قطرة إثر قطرة، يقطع الماء حتى الحجر».

على نصب حجري وسط مزارع الشاي الممتدة في قرية شيادانغ، جنوب شرق الصين، كتبت هذه العبارة، كشعار لبرنامج القضاء على الفقر المدقع الذي أطلقته الصين عام 2013 وأعلنت إتمامه في شباط من هذا العام. على مدى تسع سنوات، أنفقت الحكومة ربع تريليون دولار وحشدت الطاقات والموارد، من أجل إخراج قرابة 100 مليون شخص و128 ألف قرية من الفقر المدقع. هذا الإنجاز الصيني هو تتويج لعملية استمرت سبعة عقود، انتشلت فيها الصين أكثر من 800 مليون شخص من الفقر، في أكبر عملية لمكافحة الفقر في التاريخ.

بينما كانت الصين تقترب من القضاء على الفقر المدقع، اجتاح العالم وباء كورونا الذي دفع الملايين نحو الفقر. حاربت الصين الوباء بكفاءة قل نظيرها؛ كان ذلك اختبارًا حقيقيًا لدولة بحجم الصين ولنظامها الصحي ومؤسساتها وهياكلها وقدرتها على التنظيم والإدارة والتعبئة الاجتماعية وحشد الموارد لحماية أرواح مواطنيها. بعد قرابة عامين على ظهور الفيروس، وبفضل الاستجابة الحاسمة والسريعة للوباء، لم يبلغ مجموع وفيات الصين عتبة الستة آلاف شخص، في الوقت الذي توفي فيه أكثر من مليون ونصف شخص في أوروبا، وثلاثة أرباع مليون في الولايات المتحدة، وأكثر من 464 ألفًا في الهند، جراء مرض يمكن احتواؤه والشفاء منه. إن معدل الإصابات بالفيروس في الصين نسبة لعدد السكان هو من الأقل في العالم، وهو ما بات صعبًا إنكاره اليوم، حتى بعد موجة العنصرية والتشكيك التي شهدتها الصين. فقد طورت لقاحاتها الخاصة وأنتجت أكثر من نصف الجرعات المعطاة في كل العالم، ولقّحت بشكل كامل أكثر من مليار صيني، فيما صدّرت أو تبرّعت بـ1.1 مليار جرعة، ما يجعلها أكبر مصدر للقاحات في العالم.

لقد أعاد هذان الحدثان الصين إلى دائرة الاهتمام العالمي، وأثارا الفضول والمواقف بشأنها، وأعادا طرح بعض أهم الأسئلة في عصرنا: ما هي الصين، وإلى أين تتجه؟

ليس غريبًا أن وجهات النظر في بلادنا حول الصين متشابهة ومعادة ومكررة حدّ الملل. من السهل ملاحظة أن الكثيرين على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم وخلفياتهم، لديهم التصورات نفسها عنها، فمعرفتنا عنها تأتي من مكان أصبح معاديًا أكثر فأكثر تجاهها في العقد الأخير. إن المقولات التي تصوّر الصين، حضارةً وإمبراطوريةً وجمهوريةً، دولةً مستبدة وسلطوية وشعبًا خانعًا ومقموعًا، قديمة وراسخة ولم تظهر مع حكم الحزب الشيوعي للبلد فحسب. فقد عمل الغرب على بثها وتوظيفها إلى حدّ أصبحت تستخدم كإجابات جاهزة لأي سؤال عن الصين؛ من جهودها في محاربة الفقر المدقع، إلى مكافحتها لوباء كورونا، إلى تميزها في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، إلى حملاتها المتنامية ضد أصحاب المليارات.

لا شك أن معرفتنا عن الصين تبقى محدودة، بحكم افتقارنا للغة وافتقار الصين للهيمنة الثقافية والإعلامية. لكن تحويل الصين للغز يستحيل فهمه إلا عبر المقولات المنمّطة عن شعبها ونظامها السياسي وطبيعة الحكم فيها ما هو إلا نتاج انتصار الليبرالية الغربية وهيمنتها على العالم. بالنسبة للعديد من المفكرين والباحثين الصينيين، يقع الكثيرون في فخ «فهم الصين بأدوات غربية» (yixi jiezhong)، أي تفسيرها عبر الأطر والسياقات والمفاهيم الغربية، ورؤيتها بعيون الغرب: اقتصاد نيوليبرالي رأسمالي، وسلطة استبدادية قمعية تحكم بالنار والحديد.

ورغم أن هناك قاعدة عامة تقول: «إذا أردت أن تفهم الصين وتاريخها الحديث، عليك أن تفهم الماركسية»، إلا أن العديد من ماركسيي الغرب كذلك يسيئون فهم الصين. فالكثير منهم يرون الصين كـ«خائنة» ودولة رأسمالية بعد الإصلاح، وحالة قومية قبل الإصلاح، أكثر من كونها ماركسية «حقيقية». حين سخّف الماركسيون في الغرب مسائل السيادة والتحرر الوطني والصراع ضد الاستعمار والإمبريالية، أو تغاضوا عنها، وتمسكوا بتصورات نظرية معزولة عن الواقع الممارس، وقعوا هم أيضًا في الفخ نفسه. لفهم الصين لا نحتاج فقط لفهم الماركسية، وإنما لفهم تطورها كذلك في السياق التاريخي للصين المعاصرة على وجه التحديد. وأولئك الذين يتجاهلون الماركسية الصينية ولا يأخذونها على محمل الجد، يجازفون بالضرورة بسوء فهم عميق للصين وتاريخها الحديث.

من أجل تبديد سوء الفهم الطاغي هذا، نحاول في هذا المقال الموسع تتبع مسار الصين وتطور اقتصادها وعلاقتها بالسوق، مع التركيز على مرحلة الانفتاح وما بعدها. تنطلق هذه المحاولة من العودة إلى تاريخ الصين الإمبراطورية ما قبل التدخل الغربي، لفهم الفروق العميقة بين تطور الدولة والاقتصاد في الصين وبين نشوء الرأسمالية الأوروبية، وموقع الأسواق والتجارة في كل منهما. هذا الفهم مؤسس لإدراك حجم النقلة التاريخية التي أحدثتها الثورة الصينية عام 1949، التي أخذت الصينيين في مسار مختلف جذريًا عما كان سائدًا قبلها بمئة عام من الإذلال والنهب. إن استيعاب شكل التحديث الخاص والمعتمد على الذات الذي حققته الثورة بقيادة الحزب الشيوعي الصيني أساسيٌ، ليس فقط لتقدير حجم الإنجاز التاريخي والمصاعب الهائلة التي تم تجاوزها، بل كذلك لفهم الأساس الذي انطلقت منه مرحلة «الإصلاح والانفتاح» بعد عام 1978، والتي كثيرًا ما تصور على أنها انقلاب تام على ما سبقها. من هنا، يسعى المقال لتقديم إطار بديل عن تصور سائد، لكنه شديد التبسيط، مفاده أن الصين كانت اشتراكية وفقيرة، وأصبحت رأسمالية وغنية.

إن ما نسعى إليه هنا ليس تقديم مقولات نهائية معاكسة تستبدل المقولات النهائية التي تطفح بها وسائل الإعلام الغربية ومن يدور في فلكها، بل العرض المتمعن للمسار الطويل والشاق الذي خاضته الصين لتصل إلى ما وصلت إليه، وفهمه في سياقه التاريخي الحقيقي. إن فهم هذا المسار الذي لا يزال مفتوحًا على الاحتمالات، بتعرجاته وشوائبه ومعيقاته، يتحدى التصور الغربي للتاريخ بوصفه مسارًا خطيًا يتجه حتمًا نحو الرأسمالية باعتبارها الوجهة النهائية لأي مجتمع بشري.

عودة ضرورية للوراء: الأسواق والتجارة والامبراطورية

«إن التقليل من أهمية دور الموارد العالمية في صعود الغرب على وجه العموم، ومن الاعتماد الرأسمالي على الاستعمار والإمبريالية على وجه الخصوص (..) هو تشويه للتاريخ. إن «عولمة أوروبا»، أو الموجة الأولى من العولمة التي ركبتها أوروبا نحو التفوق، تعني أن أوروبا لم تصعد من تلقاء نفسها ولم يكن بإمكانها أن تفعل».[1]

– لين تشون، أستاذة السياسة المقارنة في كلية لندن.«لا يمكن أن نحارب من دون أن نتاجر، ولا أن نتاجر من دون أن نحارب».[2]

– يان بيترسون كون، الضابط في شركة الهند الشرقية الهولندية الذي قَتل ورحل جميع سكان جزر باندا وأحرق جاكرتا عن بكرة أبيها في القرن السابع عشر، في سياق سعيه للسيطرة على تجارة التوابل في جنوب شرق آسيا.

في عام 1793، أرسل الملك البريطاني جورج الثالث بعثته الدبلوماسية إلى الصين، للبحث عن علاقات تجارية جديدة بين البلدين. حينها، كان يسمح للأجانب بالتجارة مع الصين ضمن قواعد منظمة ومقيدة في ميناء واحد ووحيد يقع في جنوب الإمبراطورية الصينية: ميناء قوانغتشو، المعروف للغربيين باسم كانتون. طلبت البعثة البريطانية المحملة بعينات من السلع التجارية التي ترغب ببيعها في الصين من الإمبراطور الصيني المسن تشيان لونغ، أن تفتح الصين المزيد من الموانئ، وأن يحصل التجار البريطانيون على موطئ قدم في إحدى الجزر الصينية، حيث يمكن لهم الإقامة وتخزين البضائع فيها. حين رفض الإمبراطور مطالب البريطانيين ردّ على الملك جورج برسالة أخبره فيها أن الصين لديها كل ما تحتاجه داخل حدودها، وليست مهتمة بالمنتجات الغربية ذات الجودة المنخفضة.

منذ عهد أسرة سونغ (960-1279) ومع نشوء الاقتصاد السياسي الحديث المبكر في الصين، ازدهرت أسواق الصين وتوسعت في إنتاج السلع التي انتشرت في الإمبراطورية، وامتدت عبر شبكات تبادل محلية وإقليمية. أدى التقدم الصيني في التكنولوجيا البحرية وبناء السفن إلى طفرة كبيرة في التجارة وزيادة في التمدن وظهور مدن الموانئ التي جذبت العديد من التجار الأجانب، وخاصةً العرب والفرس الذين تم استيعاب بعضهم في مناصب عليا في إمبراطورية سونغ.

قبل قرون من الرأسمالية الأوروبية، حققت الصين العديد من التطورات والقفزات على الصعيد الإنتاجي والتجاري، وحين قادت الصين الطريق في الإنتاج والتجارة والتسويق، كانت أوروبا هامشية. طوال معظم حقبة ما قبل الحداثة، وفق التسلسل الزمني الأوروبي، بقي حجم شبكات التجارة وتبادل السلع في آسيا مذهلًا عند مقارنته بأوروبا. وفي الوقت ذاته، كانت آسيا، لا أوروبا، هي من تملي شكل ووتيرة التجارة العابرة للقارات.

على مدى تسع سنوات، أنفقت الحكومة ربع تريليون دولار وحشدت الطاقات والموارد، من أجل إخراج قرابة 100 مليون شخص و128 ألف قرية من الفقر المدقع.

لقرون عدة، لم تكن الصين أكبر اقتصاد تجاري وسوق «وطني» في العالم فحسب، بل كانت تتمتع بخصائص حداثة سبقت عصر حداثة الأوروبيين، من قوانين وقواعد وسياسات حكومية مدعومة بقياس موحد للبضائع، وجهاز إداري متطور، وشبكات نقل برية وبحرية ممتدة، وأنظمة جدارة لا تقوم على الأرستقراطية الوراثية التي تخلت عنها قبل أوروبا بمئات السنين.[3] في عام 1776، كتب آدم سميث في «ثروة الأمم» أن «الصين بلد أغنى بكثير من أي جزء من أوروبا».[4] وطوال القرن نفسه، كانت المصنوعات الأوروبية غير قادرة على المنافسة في آسيا، حيث كانت الصين «البالوعة النهائية لنقود العالم».[5]

تعد الصين الإمبراطورية حالة نموذجية لأسواق متطورة لم تؤدِ إلى الاختراق الصناعي أو الانتقال للرأسمالية الحديثة. ورغم كل محاولات إيجاد ميزات أوروبية خاصة للاستدلال على التفوق الأوروبي كسبب للهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ القرن التاسع عشر، تبقى القراءات التي تتجاوز مسألة النهب والغزو والاستعمار قراءات هشة، غير قادرة على تفسير الإقلاع الأوروبي بشكل مقنع. فسؤال لماذا أوروبا، لا الصين، يتجاهل، أولًا وقبل كل شيء، حقيقة أن الامبراطورية الصينية لم تكن إمبراطورية استعمارية قائمة على الغزو والنهب والاستخراج.

في كتابها «الصين والرأسمالية العالمية: تأملات في الماركسية والتاريخ والسياسة المعاصرة»، تجادل الباحثة الصينية لين تشون بأنه لا يوجد ما يدعو للحيرة في أن الصين لم تتطور إلى هيكل رأسمالي من تلقاء نفسها، لأنه، وكما تقول، لا يوجد ارتباط ضمني بين التجارة ورأس المال الصناعي، أو بين إنتاج السلع والرأسمالية. بالنسبة لتشون، كانت الظروف التاريخية للرأسمالية التي شكلتها القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأيديولوجية، استعمارية وإمبريالية منذ البداية، وشكّلت ولادة الصناعة، كما تقول، «مذبحة كبيرة للأبرياء»، وعمليات نهب واستغلال سمّاها ماركس «اللحظة الرئيسية للتراكم البدائي».

تعد الفوارق التاريخية الجوهرية المرتبطة بطبيعة الدولة وهياكلها بين الصين والدول الأوروبية، إحدى الطرق التي يمكن للمرء أن يسلكها للإجابة على سؤال لماذا لم تشرع الصين في مسار التراكم الرأسمالي كما فعلت أوروبا رغم امتلاكها أسواقًا متطورة. يقدم المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل تمييزًا مهمًا بين السوق والرأسمالية، ويضرب بالصين القديمة مثالًا عليه. فالرأسمالية عنده ليست مجرد اقتصاد سوق، بل تعتمد على مجموعة من الأطر الهيكلية المرتبطة بأنواع التبادل وعلاقة الدولة برأس المال. بحسب بروديل، هناك نوعان من التبادل، تختلف الآليات والوكلاء الذين يتحكمون بهما، أحدهما واقعي وشفاف ويقوم على المنافسة، وهو «السوق»، والآخر شكل أعلى ومستبد، يقوم على الاحتكار والأرباح الكبيرة والمضمونة، بغض النظر عن الطبيعة الخاصة للأنشطة المالية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية التي تُمارس فيه، وهو «اللاسوق»، وفيه يقع المجال الرأسمالي. بالنسبة لبروديل، كانت الرأسمالية دومًا، بحكم ميولها الاحتكارية، مناهضة لاقتصاد سوق تنافسي، كما أنها، وهذا هو الأهم، كي تنتصر، عليها أن تتطابق مع الدولة؛ أن تكون هي الدولة.[6] أي أن الرأسمالية لا تنتصر إلا حين تتحول الدولة إلى الأداة التي يتمتع بها الرأسماليون لتحقيق الأمن والمحاباة، من أجل بناء ثرواتهم ومراكمتها، بحيث تعتبر مصالحهم والمصالح الوطنية الشيء نفسه.

بينما مهّد تحالف الحكام مع الرأسماليين طريق أوروبا نحو الرأسمالية، لم يتمكن تجار الصين من التحكم بالدولة أو السيطرة عليها لتحقيق أهدافهم الخاصة. وعلى عكس الدول الأوروبية، لم تعتمد الصين على دعم التجار الأغنياء لتثبيت قوتها وأمنها المالي والسياسي، بل كثيرًا ما عملت الإمبراطورية الصينية كـ«منافس مزعج» في السوق أكثر من كونها أداةً مفيدة لتعزيز مصالحهم. رغم أن التجار الصينيين حققوا أرباح طائلة خلال جزء كبير من الماضي الإمبراطوري في الصين، إلا أن «الدولة» في الغالب، لم تمنحهم حقوق احتكار ولم توجه الضرائب لخدمة احتياجاتهم، بل ظلّت تسيطر بشدة على قطاعات معينة من الاقتصاد، حيث كثيرًا ما فرضت احتكارات على السلع الأكثر ربحًا، كالملح والمشروبات الكحولية والبخور والشاي والحرير، كما حدث في عهد أسرة سونغ. وكثيرًا ما ساعد «تدخل» الدولة في عهد أسرتي مينغ (1368–1644) وتشينغ (1636–1911) في أسواق السلع الأساسية كالحبوب على استقرار الأسعار ودرء التقلبات الشديدة في السوق، وحماية المستهلكين عبر نظام مخازن الحبوب الذي مكنها من شراء وتخزين الحبوب في أوقات الوفرة وانخفاض الأسعار، وإعادة بيعها في أوقات الندرة وارتفاع الأسعار.

من نواحٍ عديدة، كان مسار تطور النموذج الأوروبي نقيضًا لنموذج الصين وشرق آسيا عمومًا. ففي حين أن الأول فضّل شنّ الحرب وتشكيل الإمبراطوريات التجارية والإقليمية في الخارج، فضّل الآخر بناء الدولة وصنع الاقتصاد الوطني والتجارة المحلية والإقليمية.[7] وفي الوقت الذي خاضت فيه الدول الأوروبية حروبًا لا تنتهي لفرض سيطرة حصرية على الممرات البحرية بين الشرق والغرب، كثيرًا ما كانت سلالات مينغ وتشينغ تعتبرها مغامرات غير مجدية وإهدارًا للموارد، وتشويشًا على تطوير السوق الوطنية والعلاقات التجارية التنافسية. علاوة على ذلك، لفترات طويلة وممتدة في عهد السلالاتين، فُضلت التجارة المحلية على التجارة الخارجية (خاصة بعيدة المدى)، وأحيانًا كثيرة قيدت التجارة البحرية الخاصة، ووصف تجار البحر الذين يعملون لحسابهم الخاص بأنهم قطاع طرق ولصوص وقراصنة، وحُظر بناء السفن البحرية أو فرضت لوائح صارمة على صناعتها، مع حظر وجود الأسلحة النارية على متنها، وكثيرًا ما بدا ضخ الموارد في بناء السفن والملاحة ترفًا لا داعي له.[8]

لم تمر أوروبا إلى الرأسمالية الصناعية عبر هياكل السوق والأنشطة التجارية التنافسية، ولا حتى من خلال علاقات رأس المال والعمل وحدها، بل عبر تماهي واندماج رأس المال مع السلطة؛ وهو المزيج الذي مكّن ودفع الدول الأوروبية نحو الغزو والاستعباد والحروب اللامتناهية منذ القرن الخامس عشر فصاعدًا. وكما يقول الاقتصادي الإيطالي جيوفاني أريغي في كتابه «آدم سميث في بيجينغ»، لولا هذا الاندماج المدفوع بالحرب، وبناء إمبراطوريات ما وراء البحار، وخنق المنافسة، فإن الأسواق المتطورة -التي كانت موجودة في أماكن عديدة في العالم قبل الإقلاع الأوروبي بمئات السنين- لم تكن لتجمع كل هذه القوة لإحداث ثورة مادية في العالم؛ فقط عندما توسطت عوالم القوة والحرب بين السوق والرأسمالية وبدت التجارة والغزو وجهين لعملة واحدة، أصبح هذا الاختراق الأوروبي ممكنًا.

إن العلاقة بين القوة والوفرة وثيقة ومترابطة إلى أبعد حد. ففي حين تطلّبَ تراكم رأس المال مزيدًا من الأرباح لا يمكن جنيها إلا عبر التحايل على «السوق» وخنق المنافسة، والانخراط في الشكل الأعلى للتبادل عند بروديل، المصاحب للنهب والغزو والاحتكارات المفروضة بعنف، وعبر تحالف سلطة الدولة ورأس المال، كان المسار التنموي للاقتصاد الصيني القائم على «السوق» يفتقر إلى تراكم كثيف لرأس المال، إذ لم يكن حاملًا للديناميات الرأسمالية. من هنا، كانت الصين حتى نهاية القرن الثامن عشر، كما يقول أريغي، نموذجًا لـ«المسار السميثي للنضوج الاقتصادي»، أو ما يسميه سميث «التطور الطبيعي» للوفرة أو الثراء، على نقيض المسار الأوروبي الذي يمتاز بالتنافس الداخلي والحروب ما بين الدول داخل أوروبا، بقدر ما يمتاز بالغزو الاستعماري.

لم تفقد الصين موقعها المركزي في الاقتصاد العالمي في منتصف القرن التاسع عشر عبر غزو السلع البريطانية الرخيصة، التي صورها ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي بالمدفعية الثقيلة التي ستحطم الجدران الصينية. وحتى بعد أن دمرت الزوارق الحربية البريطانية، في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، جدار اللوائح الحكومية التي أحاطت بالاقتصاد المحلي الصيني، لم يستطع التجار والمنتجون البريطانيون اختراق السوق الصينية، وواجهوا صعوبة جمة في منافسة نظرائهم الصينيين. وحدها القوة العسكرية وحروب الأفيون في القرن التاسع عشر والمعاهدات غير المتكافئة الناتجة عنها، هي من هدمت بالفعل جدران الإمبراطورية الصينية وأجبرتها على فتح موانئها، ودمرت هياكلها الاقتصادية التقليدية، وأذلّت الصين وأحالتها إلى حالة «شبه استعمارية»، وألحقتها بالاقتصاد الرأسمالي العالمي المتمركز في أوروبا.

الثورة الصينية: مسار جديد وتحديث مغاير

«نظرًا إلى أن الاشتراكية لم تكن تاريخيًا سبب التخلف بل نتيجة له، وأن الثورات الاشتراكية لم تحدث حيث نجحت الرأسمالية بل حيث فشلت، لا يمكن أن تكون الرأسمالية طريقًا أكيدًا أو وحيدًا للحداثة».[9]

– لين تشون«إن القول، الذي نسمعه مرارًا حتى الغثيان، بأن نجاح الصين يجب أن يُنسب إلى التخلي عن الماوية (..) هو قول أحمق بكل بساطة. لقد أرسى الإعمار الماوي الأسس التي لولاها لم يكن الانفتاح ليحقق نجاحه المعروف. وليس أدل على ذلك سوى المقارنة بالهند، التي لم تقم فيها ثورة مماثلة».[10]

– سمير أمين

الفكرة الرائجة، هي أن صعود الصين وتطورها بدأ مع تبني البلاد الإصلاح الاقتصادي عام 1978، فيما كانت الصين قبل ذلك متخلفة و«منشغلة» بتطبيق الاشتراكية. تقسم هذه النظرة العدائية للصين تاريخ البلاد بعد الثورة إلى قسمين: صين فقيرة واشتراكية، وصين غنية ورأسمالية. ويفترض العديد من الاقتصاديين داخل الصين وخارجها أن مسار الصين نحو التحديث بدأ مع الإصلاح الاقتصادي، في تجاهل تامٍ للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي حققتها المرحلة الماوية، والتي بدونها لا يمكن أصلًا الحديث عن صين حديثة ومستقلة وقوية وذات سيادة. لقد قامت التجربة الصينية على استمرارية وانقطاع هاتين المرحلتين معًا. لذا، فإن القطيعة والفصل التام بينهما، سيؤديان حتمًا إلى إساءة فهم الصين. كيف يمكن الحديث عن صعود صيني دون التعرف على أسبابه التاريخية؟

اكتسبت التجربة الصينية الحديثة فرادتها من فرادة نموذجها الثوري والتنموي والتحديثي. شهدت الصين خلال ما يسمى صينيًا بقرن الإذلال (الفترة الممتدة من حرب الأفيون الأولى عام 1839 إلى قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949) العديد من التحركات والهبّات والثورات الساعية للتحرر السياسي والاقتصادي. كان التحرر السياسي يعني تحرير الأرض والتخلص من هيمنة القوى الأجنبية الغربية واليابانية، فيما عنى التحرر الاقتصادي النهوض بالاقتصاد وإعادة الصين لخريطة العالم كما كانت لقرون. أفشلت القوى الأجنبية وحلفاؤها الداخليون المهمة الأولى مرات عدة، وفشلت الثانية لأن دعاتها اعتقدوا أن التحرر الاقتصادي ممكن في ظل الهيمنة الأجنبية، كما أنهم، كما يقول سمير أمين، لم يتخيلوا طريقًا آخر سوى الرأسمالية لإحياء الصين.

بعد أقل من عشر سنوات على حرب الأفيون الأولى، شهد جنوب الصين تمردًا فلاحيًا مسيحيًا، كردة فعل على المجاعات والنهب واستبداد المانشو والهزيمة الخارجية، عرف بتمرد تايبينغ. صمدت مملكة تايبينغ وعاصمتها نانجينغ قرابة 15 عامًا، ولأنها منذ البداية كانت تسعى لتغييرات اجتماعية، فقد خفّضت الضرائب على الفلاحين، وأعادت توزيع الأراضي، وحاربت الرشوة والأفيون، وحسنت وضع النساء. لكنها سقطت بعد أن دكت المدافع الفرنسية والبريطانية أسوارها وهاجمها جيش المانشو بدعم وتسليح أوروبي وبمساعدة مرتزقة فلبينيين بقيادة ضباط أوروبيين. وقبل نهاية القرن التاسع عشر بعام، قام قرويون في شمال الصين بتمرد جديد، سيطلق عليه «ثورة الملاكمين» احتجاجًا على وجود الأجانب ونشاطاتهم التبشيرية المسيحية. للتصدي لهم، نظّمت ثماني دول (هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والنمسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان) تحالفًا عسكريًا غزا الصين وأجهض تحركهم بالقوة.[11] أما الثورة الأبرز في قرن الإذلال، ثورة 1911 البرجوازية التي أطاحت بأسرة تشينغ وأسست جمهورية الصين، فقد وصلت إلى طريق مسدود بعد أن تنازلت عن التحرر والسيادة من أجل تحديث ليبرالي كان مصحوبًا بالأفيون ومدافع الإمبريالية، وإصلاح رأسمالي أنتج طبقة من أمراء الحرب ووكلاء الأجانب، أدارت البلاد دون أي تغيير في واقع الصين «شبه الاستعمارية، وشبه الإقطاعية».

وحدها ثورة الفلاحين بقيادة الشيوعيين الصينيين من أوقفت تدافع القوى الأجنبية الرأسمالية، وأنهت قرنًا من الإذلال، ووضعت الصين على طريق مغاير واستثنائي للتحديث والتنمية. كان عام 1949 شاهدًا على واحدة من أكثر الثورات الشعبية بطولية وملحمية في تاريخ العالم، فبعد 28 عامًا من النضال المرير والشجاع، «وقف الشعب الصيني» كما أعلن ماو تسيتونغ في افتتاح المؤتمر الاستشاري السياسي قبيل حفل تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأعاد تشكيل ميزان القوى في آسيا وخارجها، في واحدة من أكثر مناطق العالم بؤسًا؛ «رجل آسيا المريض».

«إذا كان الهدف 10، فلنسع لتحقيق 12 بحماس عال» ملصق صيني من عام 1959.

عشية الثورة، كانت الصين من أفقر دول العالم على الإطلاق. انخفضت حصة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حوالي الثلث في عام 1820 إلى أقل من 5% عام 1950.[12] أوائل القرن التاسع عشر، كانت نسبة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى دول المركز المتقدمة حوالي 1:2 وبحلول عام 1950 اتسعت الفجوة إلى حوالي 1:20.[13] وفي العام نفسه، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولتين آسيويتين وثماني دول أفريقية فقط أقل من الصين؛ أي أن جمهورية الصين الشعبية، كانت الدولة الحادية عشرة الأكثر فقرًا في العالم عند تأسيسها.

لمعرفة مدى تخلف الاقتصاد الصيني الذي ورثه ماو والشيوعيون الصينيون، يقارن المؤرخ الأمريكي موريس مايسنر في كتابه «صين ماو وما بعدها: تاريخ للجمهورية الشعبية» حالة الاقتصاد الصيني عشية الثورة الصينية، بحالة الاقتصاد الروسي القيصري عشية ثورة أكتوبر. قبل عام 1949، كان القطاع الصناعي الحديث للاقتصاد الصيني أقل من نصف حجم نظيره الروسي القيصري المتخلف وبعدد سكان أكثر بأربعة أضعاف من عدد سكان روسيا القيصرية. لم تكن القاعدة الصناعية للاقتصاد الصيني صغيرة فحسب، بل كانت أشد اعتمادًا على الخارج مما كانت عليه القاعدة الصناعية الروسية قبل الثورة. وفي عام 1927، عندما أطلق ستالين الخطة الخمسية الأولى للاتحاد السوفيتي، كان نصيب الفرد من الناتج الصناعي في روسيا أكبر بأربعة أضعاف من الصين في عام 1952، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي في الصين حوالي 20% مما كان عليه في الاتحاد السوفييتي قبل 25 عامًا، وكانت وسائل النقل الحديثة في الصين أقل تطورًا بكثير.[14]

تحويل الصين للغز يستحيل فهمه إلا عبر المقولات المنمّطة عن شعبها ونظامها السياسي وطبيعة الحكم فيها ما هو إلا نتاج انتصار الليبرالية الغربية وهيمنتها على العالم.

في ظل هكذا ظروف، أدرك الشيوعيون الصينيون أن التحول الاشتراكي يكاد يكون مستحيلًا. إذ واجهوا منذ البداية، كما يقول مايسنر، مفارقات تاريخية قاسية وصعبة؛ إذ انتصرت الثورة حيث فشلت الرأسمالية، في حين أن هذا الفشل بالتحديد هو «الذي حرم الثوريين في السلطة من الوسائل المادية لتحقيق أهدافهم الاشتراكية». ولأن وهم التحديث الغربي في الصين، الساعي لإنتاج رأسمالية محلية في الفترة ما بين 1911 وانتصار الثورة الصينية، جرى تبديده من قبل القوى الأجنبية وأمراء الحرب في الداخل، كان التحديث الاشتراكي عبر ثورة اجتماعية شاملة الطريق الوحيد لتحقيق السيادة وتحويل العلاقات الاجتماعية والنهوض بـ«أمة طبقية مضطهدة»[15] في عالم رأسمالي معادي.

خلافًا للقراءات الماركسية الخطية التي تعتقد أن الرأسمالية مرحلة حتمية لا مفر منها، والقراءات الليبرالية التي تساوي بين التحديث والرأسمالية، اتبعت الصين مسارًا خاصًا في التحديث يتناقض مع كلا القراءتين. فضلًا عن ذلك، كان التحديث الاشتراكي مغايرًا وأكثر صعوبة بكثير مما تسميه تشون في كتابها «تحولات الاشتراكية الصينية» بـ«التنمية التابعة» في الأطراف الرأسمالية ودول العالم الثالث. لك أن تتخيل الفوائد التي جنتها دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من «الجغرافيا السياسية المعادية للشيوعية»[16] والتي وفرت حافزًا رئيسيًا لانطلاقها الاقتصادي: تدفق هائل من الدولارات، سوق أمريكي-عالمي مفتوح، استقرار وحماية، تكنولوجيا متطورة، وغيرها الكثير. لهذا السبب، تقول تشون، إن من بين الشعوب غير الأوروبية، هناك من سار إلى التحديث عبر النضالات التحررية والتعبئة الثورية من أسفل، في حين أن البعض دخل التاريخ «كمفعول به من قبل قوى التحول الرأسمالية».[17] لعل هذا ما يميز «الحداثة الثورية» عن «الحداثة الاستعمارية» عند تشون، التي تعتقد أن موقع نظام حكم دولة ما في العالم لا يتحدد فقط من خلال ظروفه التاريخية، بل أيضًا من خلال قدراته المحلية على تعديل هذه الظروف.

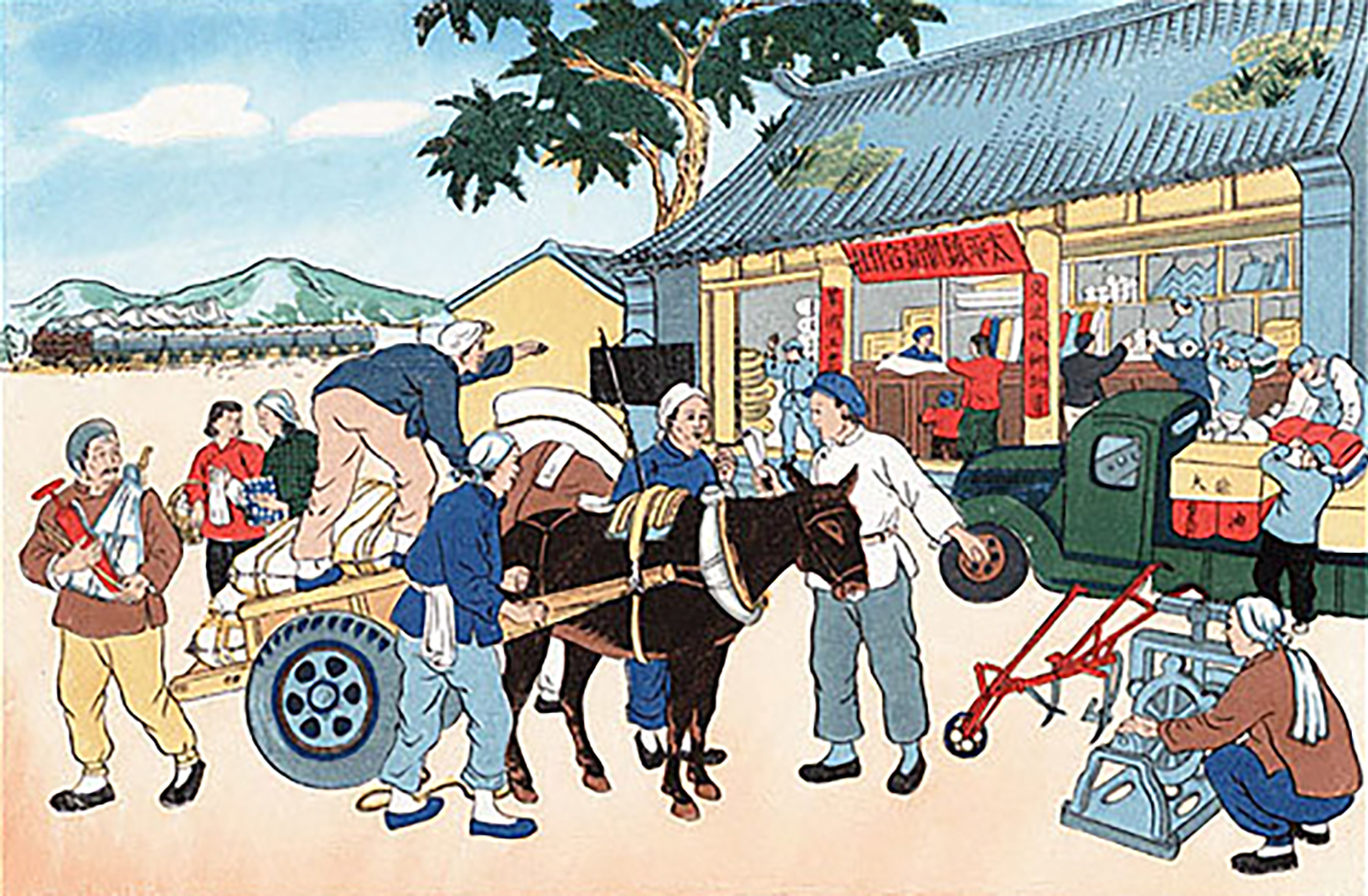

لأن الصين لم تمتلك تاريخيًا مستعمرات ولم تراكم بالنهب والغزو، ولأن الثورة ورثت اقتصادًا مزقته الحرب، وبلدًا مفقرًا يعيش فيه خُمس البشرية، كان «الاعتماد على النفس» الخيار الوحيد الممكن للتصنيع والنهوض بالاقتصاد، وكان التحرر الوطني الشرط المسبق، ليس للتحديث فقط، بل لخلق أمة مستقلة وذات سيادة. مع حلّ مسألة الأرض عبر التخلص من الإقطاع كنظام اجتماعي ومن الملاك كطبقة، أُزيل أكبر عائق تجاه تطوير الإنتاجية في الصين. عمليًا، تم استخراج رأس المال للتصنيع بشكل رئيسي من الريف، إذ أُنشأت التعاونيات الزراعية والكومونات الشعبية في الريف بهدف رفع الإنتاجية، وتعزيز تحكم الدولة بتدفق الفوائض الزراعية إلى القطاعات غير الزراعية بكلف منخفضة. فتحسُّن إنتاجية الزراعة عنى توفير كمّ أكبر من الغذاء محليًا، مما سمح بكبح الأجور على نطاق واسع. لذلك، حين تسمع المسؤولين الصينيين يتحدثون اليوم عن التنمية غير المتكافئة وضرورة معالجتها، فهم لا يقصدون الفجوة بين الأغنياء والفقراء فحسب، بل بشكل رئيس، الفجوة بين الأرياف والمدن، كرد اعتبار تاريخي لأهل القرى والأرياف. ففي نهاية المطاف، لقد سار الحزب الشيوعي الصيني للسلطة من الريف، وأسس بنيته الصناعية الأولى بعرق وتضحيات أبنائه.

«مستقبل القرية الريفية». ملصق صيني من عام 1958.

في الثاني من تشرين الأول عام 1949، أعلنت صحيفة الشعب اليومية في افتتاحيتها أن أحد أهداف الحكومة الجديدة هو «تغيير هذا البلد الزراعي المتخلف تدريجيًا إلى دولة صناعية متحضرة وتقدمية».[18] قبل افتراقهما، كان السوفييت يحثون الصينيين على عدم المضي قدمًا بتأسيس نظام صناعي شامل والاعتماد على تقسيم العمل داخل الكتلة الاشتراكية، لكن ماو والصينيين كانوا يرون أن اقتصاد دولة بحجم الصين يجب أن يكون مستقلًا ومعتمدًا بالكامل على نفسه. بعد أن سحب السوفييت خبراءهم وتقنييهم عام 1960 من الصين أصبح الاعتماد على الذات يعني حرفيًا، «الاعتماد على سواعدنا» كما قال ماو مرة لوفد شيوعي إندونيسي: «لقد فقدوا ثقتنا (..) لكن، يمكن للطالب أن يعلم نفسه بنفسه دون معلم (..) من الجيد أن يقرأ الطالب ويكتب ويفكر بنفسه».[19]

في غضون أقل من ثلاثة عقود من الثورة، نجحت الدولة في إحداث تحول صناعي كبير، فقد تضاعفت قيمة الناتج الصناعي 38 ضعفًا. ومن عام 1952 إلى عام 1977، كان متوسط معدل نمو الإنتاج الصناعي السنوي 11.3%. وفي الفترة نفسها، نمت الصناعات الثقيلة 90 ضعفًا، ونما إنتاج الصلب من 1.3 مليون طن إلى 23 مليون طن سنويًا؛ والفحم من 66 إلى 448 مليون طن، والطاقة الكهربائية من سبعة مليارات إلى 133 مليار كيلوواط/ساعة، ونما الدخل القومي بمقدار خمسة أضعاف، حيث ارتفع من 60 مليار يوان إلى أكثر من 300 مليار يوان، وكانت الصناعة بشكل رئيسي مسؤولة عن معظم النمو.[20] على مستوى القدرات الإنتاجية والتطور التكنولوجي، انتقلت الصين من عدم قدرتها على تصنيع سيارة في عام 1949 إلى إطلاق أول قمر صناعي لها في الفضاء الخارجي عام 1970. وبحلول منتصف السبعينيات، كانت الصين تصنع الطائرات النفاثة والجرارات الثقيلة والسفن الحديثة العابرة للمحيطات، وتنتج أسلحة نووية وصواريخ باليستية بعيدة المدى. عبر مسار شاق ومتعرج، قامت الصين الماوية بإقامة نظام صناعي مستقل وشامل. كانت هذه تجربة مذهلة وغير مسبوقة على نطاق واسع في العالم.

لم تقتصر الحداثة الاشتراكية في الصين على البنية الصناعية فحسب، بل شملت تحولًا كبيرًا في البنية الاجتماعية والبشرية أيضًا. من الخمسينيات إلى السبعينيات، انتقل الفلاحون من حال لحال، فقد كان العديد منهم متسولين معدمين لا يمتلكون قوت يومهم وأبسط المعدات الزراعية. حسنّت الصين في المرحلة الماوية نوعية حياتهم بشكل لا يمكن مقارنته بما قبل الثورة. في العديد من المناطق، كان العديد من الفلاحين يتغذون جيدًا ويتمتعون برعاية صحة ويتعلمون القراءة والكتابة. في الوقت نفسه، تمتعت الطبقة العاملة في المناطق الحضرية بمجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي شملت الأمن الوظيفي، والرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، والإسكان المدعوم، والمعاشات المضمونة، والتي شكلت معًا ما يشار إليه بـ«وعاء الأرز الحديدي». بحلول عام 1980، ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين من 35 عامًا عشية الثورة، إلى 67 عامًا، متقدمًا على الهند بـ13 عامًا.[21] ومع منتصف الثمانينيات، ارتفع متوسط السعرات الحرارية للفرد لقرابة 2600 سعرة يوميًا، أي بمقدار 600 سعرة خلال عقدين، مقابل قرابة 2200 في الهند، في ارتفاع بـ200 سعرة. كما حققت الصين انخفاضًا أكبر وأسرع في معدل وفيات الرضع من معظم البلدان الفقيرة الأخرى في الفترة نفسها، وتضاعف عدد السكان من نصف مليار إلى قرابة المليار.

لقد تأثر وعينا السياسي والتاريخي وحكمنا على المرحلة الماوية بالعديد من النكسات الكبرى التي شهدها العصر الماوي، والتي جرى توظيفها والمبالغة بها من قبل القوى الغربية.[22] نحن نعلم اليوم أن أخطاء عديدة ارتكبت في الفترة الماوية، لكن، من منظور تاريخي، كان المسار الاشتراكي الصيني مسارًا صعبًا تكاد الخيارات فيه تكون معدومة، كما أن المشروع نفسه كان يمثل عملية غير مسبوقة إلى حد كبير. ولأنه، كما تقول تشون، كان «الأعداء على طول الطريق في غاية الوحشية والقوة»، وكان على الدولة ما بعد الثورة أن تستمر في إدارة اقتصاد متهالك في محيط معادٍ، كانت الأخطاء والتناقضات. لذا، إلى جانب إنجازاته الكبرى، لا يوجد سوى صدى ضئيل جدًا في الصين للرواية الغربية السائدة عن ماو المتوحش المجرم. فرغم إخفاقات الثورة الصينية وأخطائها، يقول مايسنر «قلة من الأحداث في تاريخ العالم قدمت أكثر منها لتحسين حياة عدد أكبر من الناس». ولولا التحول الصناعي الهائل الذي أحرزه النظام، بحسبه، لم يكن لدى الإصلاحيين الاقتصاديين الذين برزوا في عصر ما بعد ماو الكثير ليصلحوه.

السوق في عصر الإصلاح: طيرٌ في قفص؟

«كانت التسوية [التي تبنتها الصين] المتمثلة باقتصاد السوق، مضبوطة دومًا بتيارين فرعيين مترابطين: موقفها الثابت من الشيوعية النظرية ومن الدولة بصفتها المالك النهائي للملكية».[23]

– علي القادري«يجب أن تكون الخطوات ثابتة، لأننا سنواجه العديد من المشاكل المعقدة. علينا ألا نتسرع. يجب أن نواصل التجارب، ونراجع تجربتنا من وقت لآخر، ونصحح الأخطاء كلما اكتشفناها، حتى لا تتحول الأخطاء البسيطة إلى أخطاء كبيرة».[24]

– تشين يون، كبير مخططي المرحلة الماوية واقتصادي رئيسي في فترة الإصلاح، 1980.

في كتابها «كيف تجنّبت الصين العلاج بالصدمة»، تقول الباحثة إيزابيلا ويبر، إنها ومن خلال محادثاتها مع الاقتصاديين والمسؤولين الصينيين المشاركين في عملية الإصلاح بداية الثمانينيات، وجدت إجماعًا على نقطة واحدة: لم يكن التغيير في أواخر السبعينيات نتيجة الرؤى النظرية أو المعارك الأيديولوجية، بل كان ذلك ضرورة اقتصادية وسياسية. قيّم تقرير البنك الدولي الأول عن الصين عام 1983 سجل التنمية في حقبة ماو تقييمًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن «الـ30-40 عامًا الماضية من التنمية الصينية كانت ناجحة بشكل ملحوظ»، حيث إن الصين «جمعت بين النمو السريع والتصنيع»، وقضت فعليًا على «أسوأ جوانب الفقر».[25] لكن، وكما تقول ويبر، لم يكن طموح الثوار الصينيين مجرد القضاء على «أسوأ جوانب الفقر»، بل التغلب على الفقر وبناء مجتمع اشتراكي ثري. رغم النقلة النوعية الكبيرة في حياة الناس، مقارنة بما قبل الثورة، والتي حدثت في فترة زمنية قصيرة، إلا أن العديد من الصينيين بقوا فقراء.

لو قررنا، في أي لحظة من ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم، أن نختار مجموعة عشوائية من الشيوعيين خارج الصين، ونسألهم عن رأيهم في دِنغ شياوبينغ، سنجد أن الغالبية الساحقة منهم تصفه بالانقلابي الذي خان ماو وتبنى الطريق الرأسمالي بلا رجعة. لقد تغير الحال كثيرًا اليوم، فقد حققت استراتيجية دنغ للإصلاح، والتي استندت إلى البنية التحتية الإنتاجية والاجتماعية التي بنيت في عهد ماو، إنجازات هائلة على مستوى انتشال مئات الملايين من الفقر، وتحديث البلاد، وتحسين واقع الناس بشكل لا مثيل له. ومهما كان رأيهم في النظام والحكومة الصينية، فإن الصينيين يجمعون على أنهم كلهم تقريبًا أفضل حالًا من أي وقت مضى. وقد اجتذبت هذه الإنجازات وغيرها اهتمام العالم بحيث أصبح من الصعب نكرانها، إلا بين يساريي الغرب الباحثين عن النقاء الأيديولوجي، الذين لم تعش شعوبهم قط حالة الفقر والعوز التي عاشها الشعب الصيني لأكثر من 200 سنة.

تبقى القراءات التي تتجاوز مسألة النهب والغزو والاستعمار قراءات هشة، غير قادرة على تفسير التفوق الأوروبي كسبب للهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ القرن التاسع عشر.

حين راح دنغ للإصلاح، كان يرى أن العالم الرأسمالي يحقق تقدمًا كبيرًا في العلوم والتكنولوجيا، وكانت الفجوة في مستويات المعيشة بين الصين وجيرانها من حلفاء الولايات المتحدة، تتسع بما يكفي لتهديد شرعية الحزب الشيوعي الصيني.[26] كان اعتقاده الراسخ أنه ما لم تحقق الدولة تحسنًا ملحوظًا في مستوى معيشة الناس وبأسرع وقت، فإن المشروع الاشتراكي بأكمله سيفقد شرعيته ويصبح مهددًا: «عندما تحاول دولة متخلفة بناء الاشتراكية، فمن الطبيعي ألا تصل قواها الإنتاجية خلال الفترة الأولية الطويلة إلى مستوى تلك الموجودة في البلدان الرأسمالية المتقدمة وألا تكون قادرة على القضاء على الفقر بالكامل. وعليه، في بناء الاشتراكية، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتطوير قوى الإنتاج والقضاء التدريجي على الفقر، ورفع مستوى معيشة الناس باستمرار»،[27] قال دنغ في ثمانينيات القرن الماضي.

لمواجهة النهج الدوغمائي الذي لم يرَ الإصلاحات إلا كـ«انقلاب» على الإرث الماوي، استعان دنغ بمعجم ماوي وتاريخ طويل من توطين الماركسية في الصين، حيث استعار من ماو شعار «البحث عن الحقيقة من الحقائق» كمبدأ إرشادي ينطلق من الواقع ويربط النظرية بالممارسة، وحذر مرارًا من أن تصبح «عبادة الكتب» (benben zhuyi) مرضًا خطيرًا يؤدي إلى الجمود الفكري. وفي صراعه مع الماركسيين الشعبويين، حاجج دنغ قائلًا: «لا نريد الرأسمالية، لكننا أيضًا لا نريد أن نكون فقراء في ظلّ الاشتراكية». لقد أراد شيئًا واحدًا: «ما لم تتطور القوى المنتجة وترفع مستويات معيشة الناس، لا يمكنك القول إنك تبني الاشتراكية (..) لا يمكن أن تكون هناك شيوعية مع فقر، أو اشتراكية مع فقر، لذا فإن الثراء ليس خطيئة (..) وأن تصبح ثريًا في مجتمع اشتراكي يعني الازدهار المشترك لجميع الناس».[28]

لم تكن نظرة الشعبويين للثراء والغنى كخطايا شيئًا جديدًا على التجارب الاشتراكية. ففي عشرينيات القرن الماضي، حين تبنى لينين «السياسة الاقتصادية الجديدة» للتغلب على الفقر الذي أعقب الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية، ولتجنب زيادة تأخر روسيا في التنمية مقارنة بالدول الرأسمالية الأكثر تقدمًا، شعر العديد من المثقفين والعمال بـ«خيانة المثل العليا الأصلية». حيث سمحت السياسة الجديدة باستخدام محدود للأسواق والاستثمار وتشكيل اقتصاد مختلط تحت سيطرة الدولة، وذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي وجلب التكنولوجيا المتقدمة من الغرب. لقد مزق عشرات الآلاف من العمال البلاشفة أوراقهم الحزبية احتجاجًا على السياسة، وأعتقد الكثير من المثقفين بأن تطوير البنية الإنتاجية والهروب من الفقر بات مرادفًا لـ«الأمركة»: «إنهم يحتقرون أمريكا (..) لكنهم معجبون بأمريكا بمعنى التقدم، والحديد الكهربائي، والنظافة ومحطات المياه (..) هذه لم تعد روسيا»،[29] قال الصحفي النمساوي جوزيف روث. اليوم، في حكمهم الرافض لإصلاحات دنغ التي انتشلت ملايين الصينيين من الفقر والحرمان، تتجسد الشعبوية لدى يساريي الغرب، الذين لا يكفون عن تقريع الصين وتوبيخها، في حين، وللمفارقة، ينظر بعضهم برومانسية مفرطة للتجربة الكوبية، المُفقرة والمحاصرة والتي أعاقت الولايات المتحدة تنميتها. ألا يمكن أن يكون توليد الثروة عبر مشروع سيادي، دون نهب الآخرين واستعبادهم، شرعيًا، حين يحسّن حياة خُمس البشرية؟

«فلنتجرأ على الإصلاح لبناء الاشتراكية بخصائص صينية». ملصق صيني في الذكرى الـ35 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، عام 1984.

إذا كان الإصلاح في عهد دنغ ضرورة متفقًا عليها صينيًا إلى حد كبير، فإن الطريق الذي سيسلكه لم يكن واضحًا أو متفقًا عليه. عقدت اجتماعات عديدة لمناقشة شكل الإصلاح المنشود، وبلغت هذه اللقاءات ذروتها في مؤتمر ووشي (Wuxi) في نيسان عام 1979. ضم المؤتمر أكثر من 300 اقتصادي ومنظر سياسي، برز من بينهم ثلاثة اقتصاديين متوسطي العمر يمثلون مدرسة الاقتصاد الماركسي الجديد في الأكاديمية الصينية العلوم الاجتماعية (CASS) لما قدموه من أوراق تعيد تعريف «العلاقة بين التخطيط والسوق في ظل الاشتراكية» وهم: غوغوانغ ليو (Guoguang Liu) وإنفو تشينغ (Enfu Cheng) وزوياو يو (Zuyao Yu). برزت في مؤتمر ووشي العديد من الأسئلة والتخوفات التي ما تزال حاضرة في النقاشات الصينية حتى اليوم: هل اقتصاد السوق بالضرورة رأسمالي والاقتصاد المخطط بالضرورة اشتراكي؟ هل يمكن دمج اقتصاد السوق في نظام أساسي اشتراكي؟ ما هي حدود السوق، وما هي حدود التخطيط، وكيف نضبط العلاقة بينهما؟ ما هو دور القطاع العام والملكية العامة في تطور الاقتصاد؟

بعد بضعة أشهر، بدأ دنغ يتحدث عن الاختراقات النظرية لمؤتمر ووشي، حين قال لصحفي أجنبي إنه من الخطأ القول بأن «اقتصاد السوق لا يوجد إلا في المجتمع الرأسمالي (..) لماذا لا نستطيع تطوير اقتصاد السوق في ظل الاشتراكية؟».[30] كانت هذه، كما يقول الباحث الأسترالي رولاند بور، الخطوة الأولى لفك الارتباط بين السوق والرأسمالية، والتي سيعود إليها دنغ مرارًا للتذكير بأنها لم تكن بداية التخلي عن المسار الاشتراكي. في أيلول 1982، صرح المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي الصيني بأن الهيكل الأساسي للنظام الاقتصادي يتشكل من «الاقتصاد المخطط باعتباره الدعامة الأساسية، وضبط السوق كعنصر مكمل».[31] وفي عام 1987، تبنى المؤتمر الثالث عشر صراحة إنشاء نمط من العمليات الاقتصادية تكون فيه «الدولة هي التي تنظم السوق، والسوق هو الذي يوجه الشركات».[32] ركز هذا النمط على التنظيم المخطط، وضبط السوق كوحدة عضوية، بحيث يتم الأول على المستوى الكلي للاقتصاد، والثاني على المستوى الجزئي، وهو أقرب ما يكون لطرح غوغوانغ ليو في مؤتمر ووشي.

في ربيع 1991، أكد دنغ في خطاب ألقاه في شنغهاي أن الاقتصاد المخطط لا يعادل الاشتراكية، لأن هناك تخطيط في ظل الرأسمالية أيضًا، وأن اقتصاد السوق ليس رأسماليًا فقط. وصف دنغ كلًا من التخطيط وقوى السوق بالـ«وسيلتين» اللتين تعملان من أجل خدمة نظام أكبر، يهدف لتحقيق ما أسماه بـ«الفوائد الثلاثة»: تحرير قوى الإنتاج وتطويرها، والقضاء على الاستغلال والاستقطاب، وتحقيق الرخاء للجميع. كانت النقلة الكبيرة في التعبير عن العلاقة بين التخطيط والسوق في المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني عام 1992، حيث تحدث المؤتمر عن الاقتصاد المخطط واقتصاديات السوق كمكونات أو أشكال مؤسسية (tizhi) في نظام اشتراكي شامل (zhidu)[33] (لا تزال كيفية عمل هذين الشكلين المؤسسين معًا في نظام أساسي محور بحث وجدل صيني كبير لم يتوقف حتى اليوم). كانت هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها مفهوم «اقتصاد السوق الاشتراكي» والذي عُبّر عنه كمزيج عضوي من اقتصاد السوق والنظام الاشتراكي الأساسي، بحيث يكمن الاختلاف بينه وبين «اقتصاد السوق الرأسمالي» في أن الملكية العامة تشكل عصبه الرئيس، مع الاعتراف بأن القطاع الخاص جزء مهم وأساسي من الاقتصاد في ظل هيمنة الدولة وتحكمها فيه. لهذا، يقول بور إن الشيوعيين الصينيين لا يعتقدون بأن السوق كيان مستقل عن النظام الاقتصادي والاجتماعي الأساسي، بل يتشكل داخله. ففي «اقتصاد السوق الاشتراكي»، يلعب السوق دورًا أساسيًا في تخصيص الموارد، في ظل السيطرة الكلية للدولة و«الوضع المهيمن» للملكية العامة، بحيث يتحكم القطاع العام في شريان الحياة ويسيطر على تطور الاقتصاد الوطني. من المهم أن نلاحظ أن هذا التوجه يتناقض مع النظريات الاقتصادية السائدة، التي تضع الملكية العامة واقتصاد السوق في مواجهة بعضهما، ولا ترى أي إمكانية لدمجهما في نظام اقتصادي واحد تحت سيطرة الدولة، كما هو الحال في الصين اليوم.

عشية الثورة، كانت الصين من أفقر دول العالم على الإطلاق. انخفضت حصة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حوالي الثلث في عام 1820 إلى أقل من 5% عام 1950.

يقسم العديد من الباحثين مرحلة الإصلاح لثلاثة عقود: عقد أول (1979-1989)، وعقد ثانٍ (1990-2003)، وعقد ثالث طويل (2003 – حتى اليوم). يمكن القول بأن التسعينيات كانت واحدة من أصعب فترات الصين منذ الثورة، فقد خرج الإصلاح عن مساره وأخذ منعطفًا رأسماليًا حادًا. كان تشين يون، كبير مخططي ماو وأحد أهم القادة السياسيين في الصين، يشبه السوق بالطير في قفص؛ إذا كان القفص صغيرًا جدًا سيختنق الطير، لكن بدونه سيطير بعيدًا.[34] في التسعينيات، هرب الطير؛ إذ أدى الدور المتزايد لقوى السوق إلى ظهور تفاوتات هائلة في الدخل بين المناطق والطبقات الاجتماعية، وتدهورت ظروف العمل في ظل غياب الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وازدادت بشدة الاضطرابات والاحتجاجات العمالية، وأصبحت الضغوط البيئية مشكلة خطيرة، حيث أدى تلوث الهواء والماء والتربة إلى الإضرار بصحة الناس وتقويض نوعية الحياة. كما تفشى الفساد وانعدمت الثقة بالدولة وتراجعت شعبية الحزب الشيوعي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. افترض العديدون أن الصين تتبع مسارًا نيوليبراليًا رأسماليا لا رجعة عنه.

في العقد الأول من الألفية الثالثة، بلغت جولة جديدة من الخلافات والنقاشات ذروتها حول العلاقة بين التخطيط والسوق، واستعادة دور الدولة وقيادة الحزب والتراجع عن زخم السوقنة (marketization)، وهو الاتجاه الذي يستمر حتى يومنا هذا. تعهدت قيادة «الجيل الرابع» في الحزب برئاسة هو جينتاو في المؤتمر الوطني السادس عشر عام 2003 بتحقيق الانسجام الاجتماعي، ومعالجة مشاكل العمال، ومحاربة الفساد، وتبني تنمية موجهة نحو الناس، شاملة ومنسقة ومستدامة بيئيًا. تمت صياغة أهداف السياسات الاجتماعية عبر شعار «المجتمع المتناغم» (hexie shehui)، والموازنة بين النمو الاقتصادي وإعادة التوزيع، والتطلع إلى أن يصبح المجتمع «مجتمعًا مزدهرًا باعتدال» (xiaokang shehui)، بحلول الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني عام 2021. تضمنت السياسات إصلاحات اقتصادية وقانونية واجتماعية عديدة، منها على سبيل المثال، إنشاء برامج تأمين اجتماعي وطنية لكل من الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والمعاشات التقاعدية. بين عامي 2004 و2014، زادت التغطية الصحية من 15% إلى 94% في المناطق الريفية، ومن 51% إلى 94% في المناطق الحضرية، ومن 9% إلى 87% للمهاجرين من الريف إلى الحضر. وفي الفترة نفسها، زادت تغطية المعاشات التقاعدية من 8% إلى 47% في المناطق الريفية، ومن 52% إلى 62% في المناطق الحضرية ومن 7% إلى 32% بين المهاجرين من الريف إلى الحضر.[35]

منذ بداية المرحلة الثالثة من الإصلاح، ظل النقاش دائرًا حول حدود السوق وعلاقته بالاقتصاد المخطط وسيطرة الدولة. ميّز الاقتصاديون الماركسيون الجدد بين وجهتي نظر؛ إحداها تتمسك باتجاه الإصلاح الذي بدأه دِنغ شياوبينغ وتؤكد على «الدور التوجيهي للخطة الوطنية في التحكم الكلي، مع الاستمرار بالالتزام بالإصلاح الموجه نحو السوق»، وأخرى تسعى إلى تبني «أصولية السوق»، تحت ستار دعم الإصلاح والانفتاح، وتنظر بسلبية إلى تحكم الدولة في النشاط الاقتصادي، وترفض توصيف الاقتصاد الصيني بالاشتراكي.[36] بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية عام 2013، أكد شي جينبينغ على أن للسوق دورًا حاسمًا في تخصيص الموارد، ولكن «ليس الدور بأكمله»، معتبرًا أن النظام الاقتصادي الأساسي الذي تشكل الملكية العامة عصبه الرئيس هو أشبه بـ«الضوء العام»[37] الذي يوجه الأشكال الاقتصادية في الصين، وهو الضامن المؤسسي لـ«تقاسم ثمار التنمية» بين الجميع.

لا شك أن الصين بمسارها الإصلاحي هذا قد خالفت توقعات الكثيرين. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، عمّ في العالم افتراض مفاده أن صين دنغ ستسير على خطى غورباتشوف نحو نيوليبرالية يلتهم اقتصادها الدولة وسيادتها، ويغير نظامها السياسي ويدخلها مرحلة «ما بعد حكم الحزب الشيوعي». بعد مرور أربعة عقود، يمكن القول إن الصين تتبع مسارها الخاص، الذي لا يتناقض مع النيوليبرالية فحسب، بل يتحداها. فبينما قدمت النيوليبرالية «انسحاب الدولة» من الاقتصاد كشرط للتنمية، أدركت الصين أن هذا الانسحاب لن يكون أكبر عائق أمام التنمية فحسب، بل ما هو إلا وصفة لفقدان السيادة وإفقار غالبية الشعب.

إن مشروع التنمية والتحديث الصيني لم يكن لينجح لولا الانخراط العميق للدولة في الاقتصاد وسيطرتها المحكمة عليه. فهي تتحكم بالعملية الاقتصادية عبر التخطيط والإنفاق والكيانات المالية والتشغيلية التابعة لها. لقد خلقت الصين دورة تنموية متكاملة تنظمها الدولة، فهي ما تزال تملك الأرض، وعددًا هائلًا من الشركات التي تسيطر على الصناعات الاستراتيجية،[38] وبنوكًا ضخمة تشكل أداة لهندسة الاستثمارات المحلية، من خلال توجيه الموارد المالية نحو الشركات العامة بتوفير قروض كبيرة طويلة المدى ومنخفضة الفائدة، في ظل ضبط الدولة لحركة رأس المال.

رغم أن أصوليي السوق وأنصار الخصخصة والتقشف كثيرًا ما حاولوا تصويرها على أنها مترهلة وغير كفؤة، فقد حققت الشركات المملوكة للدولة في الصين نجاحاتٍ واضحة، إذ بلغ مجموع أصولها عام 2017 أكثر من 22.3 تريليون دولار أمريكي. ومن بين أكبر 500 شركة في العالم من حيث الايرادات اليوم، على قائمة Fortune Global 500، هناك 143 شركة صينية، 82 منها مملوكة للدولة، وثلاث منها هي من بين الشركات الخمس الأكبر عالميًا. ورغم أن عدد الشركات المملوكة للدولة قد انخفض بالمجموع بين عامي 1997 و2016، بعد عمليات دمج واستحواذ سعت لرفع إنتاجيتها وتنافسيتها، إلا أن مجموع أصولها نما بأكثر من 11 ضعفًا، فيما تضاعف صافي دخلها أكثر من 31 مرة.[39]

نمط التنمية الصيني، القائم على «تدخل» الدولة ومؤسساتها المالية والشركات المملوكة لها وصناديق الثروة السيادية، يهدد النمط النيوليبرالي للتنمية، المتمحور حول السوق والتمويل القادم من مؤسسات بريتون وودز.

ترى الحكومة الصينية في هذه الشركات وسيلة أساسية لتحقيق أهدافها وحل مشاكل لا يمكن للسوق أن يحلها. فالسوق قد لا يوفر الحوافز اللازمة للاستثمار في صناعات تتطلب رأس مال كبيرًا واستيرادًا كثيفًا للمعدات وتحتاج فترة نضج طويلة حتى تبدأ الشركة بتحقيق الأرباح، مهما كانت هذه الصناعات ضرورية للاقتصاد أو التنمية. من جهة أخرى، فإن الشركات المملوكة للدولة في الصين ليست كيانات اقتصادية فحسب، بل لها أدوار وواجبات اجتماعية، كما اتضح خلال أزمة كورونا. إذ ترى الصين فيها وسيلة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي الضروري لعمل الاقتصاد، أي أن قيمتها لا تستمد فقط من تحقيق الأرباح. فهي تمتص العمالة الفائضة وتتحمل كلف التقاعدات والضمانات الاجتماعية، وتقدم منافع بيئية وخيرية أخرى في إطار المسؤولية الاجتماعية.[40]

وإلى جانب الشركات التي تملكها، لعبت ملكية الدولة للأرض أيضًا أدوارًا اجتماعية مهمة. فمنذ القضاء على الإقطاع والتطورات الهائلة المتعلقة بملكية الأرض خلال الثورة، أجريت على مدى السنوات عدة إصلاحات تتعلق بالأرض، وبات ممكنًا «تأجيرها»، إلا أنها لا تزال ملك الأمة، ويحتفظ جميع سكان الريف بالحق في الوصول المتكافئ إليها، كما لا يحق لأصحاب حقوق استخدامها أن يبيعوها، لأنهم لا يملكونها. (بين كل دول العالم، هذا الشكل من ملكية الأرض غير موجود اليوم سوى في الصين وفيتنام).

ظهرت الأهمية الاستراتيجية للريف أثناء وباء كورونا وخلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين فقد ملايين العمال في المناطق الحضرية وظائفهم. فبدل أن يلقى بهم على قارعة الطريق كما حدث في العديد من دول العالم، كان كثير من هؤلاء العمال مهاجرين إلى المدن عادوا إلى أراضيهم ومنازلهم الريفية. لقد عملت الأرض في المرتين كممتص للصدمات، وكان هذا أحد العوامل الرئيسة التي ساعدت على تخطي الأزمة، إلى جانب الاستثمار الواسع في البنية التحتية الذي استوعب كذلك عددًا هائلًا من العمال. (للمقارنة، في استطلاع أجراه صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية عام 2009، تبين أن صافي فقدان الوظائف خلال عام ونصف من الأزمة العالمية بلغ 14 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، بينما كان ثلاثة ملايين فقط في الصين التي كان عدد سكانها حينها يبلغ 4.4 أضعاف عدد سكان الأولى). وإلى جانب امتصاص العمالة، كان عدم تسليع الأرض عاملًا جوهريًا في المحافظة على السيادة الغذائية وتعزيزها. فقد نجحت الصين، كما يقول سمير أمين، «في إطعام 22% من سكان العالم عبر 6% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم».[41]

عبر هذه الهياكل المالية والتشغيلية والتحكم بالسوق وامتلاك الأرض، عملت الحكومات المركزية والمحلية على توجيه الفوائض نحو التنمية وتطوير البنية التحتية، والمؤشرات التي حققتها في هذه المجالات خلال بضعة عقود تتحدث عن نفسها. فمثلًا، عبر برامج الإسكان يسير التكلفة، عملت على إعادة توطين الملايين من سكان الأحياء شبه الفقيرة أو المناطق التي تعتبر غير صالحة للسكن بشكل طبيعي. وأتمت في السنوات الأخيرة مد «الشبكات الأربع» في الريف: الطرق والمياه والكهرباء والإنترنت. وفي عام 2020، بلغ مجموع طول الطرق المعبّدة في الصين 4.9 مليون كم، وهو الأعلى في العالم، ويمثل 95% من الطرق في الصين (مقارنة بـ4.3 مليون كم في الولايات المتحدة، أو 62% من الطرق). كما بلغ طول شبكة الطرق فائقة السرعة في الصين 161 ألف كم، وهي الأطول في العالم كذلك، وقد تجاوزت طول الشبكة ذاتها في الولايات المتحدة عام 2011. وفي العام الحالي، بلغ مجموع طول سكك القطارات السريعة في الصين 37,900 كم، وهو الأعلى في العالم أيضًا. هذه الشبكة بنيت بالكامل من عام 2008، ونصفها بُني في السنوات الخمس الأخيرة فقط.

لا شك أن هذا النمو الصناعي قد خلق مشكلة بيئية جدية، إلا أن الصين هي أكبر مستثمر في العالم في الطاقة المتجددة، لمواجهة التلوث والتغير المناخي. فهي تسعى إلى أن يبدأ معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيها بالانخفاض قبل عام 2030، وأن تصفّر صافي الانبعاثات بحلول عام 2060. ولأجل هذا الهدف، استثمرت بين عامي 2010 و2019 أكثر من 800 مليار دولار في تطوير الطاقة النظيفة. وفي عام 2019 وحده، استثمرت 83.4 مليارًا، أكثر من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان مجتمعين. وبحسب البنك الدولي، فإن الصين مسؤولة عن أكثر من نصف التوفير في الطاقة المتحقق عالميًا منذ عام 2005. وبين عامي 2005 و2018، شجّرت الصين سنويًا ما معدله 60 ألف كم مربع (6 ملايين هكتار) من الأراضي، أي تقريبًا مساحة كرواتيا كل سنة. وبالمجموع خلال هذه المدة، شجّرت 838 ألف كم مربع، أي أكبر من مساحة تركيا.[42] مؤخرًا، وبتشجيع ودعم من الدولة، أنشأت العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية، معاهد خاصة بـ«حيادية الكربون» لتكثيف الجهود لمساعدة البلاد على تحقيق أهدافها المناخية.

لقد أثارت هذه النجاحات التنموية مخاوف مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إذ بدأت تستشعر أن خطابها القائم على فكرة أن الكيانات المملوكة للدولة غير كفؤة وتعاني من الفساد وسوء الإدارة لم يعد مقنعًا. فالصين بتحديها للنيوليبرالية، كما يقول القادري، تعيد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، بينما تسعى النيوليبرالية أن تحيلها للتمويل الدولي الذي «يقوض سيادة الدولة وحق الجماهير في مواردهم».[43] لذا، باتت هذه المؤسسات تتحدث اليوم بوضوح عن أن نمط التنمية الصيني، القائم على «تدخل» الدولة ومؤسساتها المالية والشركات المملوكة لها وصناديق الثروة السيادية، يهدد النمط النيوليبرالي للتنمية، المتمحور حول السوق والتمويل القادم من مؤسسات بريتون وودز، ويمثل نقلة استراتيجية في مكانة الدولة في التنمية كمخطط ومشرف ومالك لرأس المال، ويقيم حواجز جذرية أمام تداول رأس المال ككل.

خاتمة: ما هي الصين؟

«لقد طورت الصين مشروعًا سياديًا متماسكًا وفريدًا لا ينتمي حتمًا للرأسمالية، التي تتطلب من حيث المبدأ أن تعامل الأراضي الزراعية كسلعة. يبقى هذا المشروع سياديًا بقدر ما تبقى الصين خارج العولمة المالية المعاصرة. إن كون المشروع الصيني غير رأسمالي لا يعني أنه اشتراكي بالفعل، بل يعني فقط أنه يفتح احتمالية التقدم على الطريق الطويل نحو الاشتراكية. لكن هنالك دومًا احتمالية أخرى: قد تنحرف الصين عن مشروعها وينتهي بها الأمر بالعودة إلى الرأسمالية».[44]

– سمير أمين«لا تنتصر الرأسمالية إلا عندما تتماهى مع الدولة؛ حين تكون هي الدولة».

– فرنان بروديل

إن المسار الفريد الذي سارت به الصين يجعل الكثيرين يحتارون أمام سؤال: هل الصين رأسمالية أم اشتراكية؟ لا شك أن السؤال مفهوم إن نظرنا إلى أن الصين حالة استثنائية اتسمت بالتجريب، وشابتها الكثير من الأخطاء والتعرجات والانقطاعات. إلا أن السؤال كثيرًا ما يعبر عن موقف أيديولوجي، ويفترض الإجابة بأنها رأسمالية، ويستخدم ليس كمحاولة لفهم واقع الصين وإنما للهجوم عليها فحسب. (يستوقفني هنا أن بعض الأصدقاء اليساريين الذين تلبرلوا تدريجيًا وتصالحوا مع الغرب كبنية سياسية وأيديولوجية، يتحولون فجأة إلى ماركسيين طهرانيين، فقط عند الحديث عن الصين).

إن الاقتصاد السياسي للصين اليوم يحوي عناصر ومكونات رأسمالية بالتأكيد، ويقوم على الاستغلال الرأسمالي عبر تسليع العمل، إلا أن استسهلال وصف الصين بالرأسمالية يتجاهل حقائق واضحة تتعلق بسيطرة الدولة على الاقتصاد ومركزية القطاع العام فيه من أجل توجيه فوائض هائلة نحو الحاجات الاجتماعية والتنموية، فضلًا عن عدم تسليع الأرض (غياب الملكية الخاصة للأرض) أو الانخراط المطلق في الأمولة، وهما ما يرى سمير أمين ولين تشون وغيرهما أنهما شرطان أساسيان للتكامل الرأسمالي.

لا شك أن عملية النمو والاستثمار قد خلقت تناقضات كبيرة في المجتمع الصيني. صحيح أنه لم يسبق أن تطورت البنى التحتية أو خرج الناس من براثن الفقر بهذه السرعة، ولكن لم يسبق أيضًا أن نما الفساد واللامساواة اجتماعيًا ومناطقيًا بهذه السرعة. لكن ما فعلته الدولة لمعالجة ذلك يبرز عنصرًا أساسيًا كثيرًا ما يغيب عند طرح السؤال السابق حول ماهية الصين: صحيح أن في الصين رأسماليين ذوي نفوذ ينعمون بثراء فاحش، إلا أنهم لا يحكمون الدولة. هذا النهج ليس جديدًا بالكامل، إذ يمتد تاريخيًا إلى أيام سياسة لينين الاقتصادية الجديدة، ومرحلة الملكية المختلطة التي شهدتها الصين في الخمسينيات، والتي ميّز ماو فيها بين رأس المال السياسي والاقتصادي. هذا ما عبر عنه عام 1958، حين رد على الانتقادات السوفييتية بشأن استمرار وجود مناطق رأسمالية في الاقتصاد الصيني بالقول: «لا يزال هناك رأسماليون في الصين، لكن الدولة تحت قيادة الحزب الشيوعي».[45]

من المؤكد أن العديد من الرأسماليين والأثرياء الجدد تسللوا إلى الحزب الشيوعي خلال فترة الإصلاح، وراكموا الثروات فيما زادوا نفوذهم في الدولة. إلا أن الحديث عن أنهم يشكلون طبقة حاكمة مطمئنة تهيمن على الدولة يناقض الكثير من الحقائق الجلية التي شاهدناها مؤخرًا. فقد تعرضت قطاعات عديدة في الصين (كالتكنولوجيا والإنترنت والنقل والتعليم والعقارات والفحم) لعاصفة تنظيمية من أجل مكافحة الاحتكار، وحماية البيانات الشخصية، وتحسين ظروف العمال والموظفين، والمساهمة في إعادة توزيع الثروة. حدث ذلك بعد أن تعهدت الحكومة بتحقيق «الرخاء المشترك للجميع» وحظر الدخل غير المشروع، وتحميل الأثرياء والشركات ذات الدخل المرتفع مسؤولية «رد الجميل للمجتمع». وفي هذا الإطار، تتجه الصين بحسب تحليلات إلى فرض ضريبة على الممتلكات والثروة. وفي السنوات الماضية، زُج بالعديد من الرأسماليين البارزين في السجن، وتم الاستيلاء على أصولهم، وأنشأت الحكومة منافسين لإخراجهم من السوق أو كسر سيطرتهم عليه. من هؤلاء، على سبيل المثال، وانغ جيانلين الذي كان أغنى رجل في آسيا، وهوانغ قوانغيو، أغنى رجل في الصين بين أعوام 2005 و2008 وغيرهما. (الطريف هو أنه لو حصل القليل من هذا في الغرب، لكان انتصارًا لدولة القانون والعدالة، أما في الصين فهو نتاج للقمع والشمولية والاستبداد، ولا علاقة له بمكافحة الفساد ومنع الاحتكار وإعادة توزيع الثروة، حتى لو حظيت هذه الإجراءات بشعبية واسعة جدًا، بل رفعت من شعبية الحزب الشيوعي التي تشهد بعض أعلى مستوياتها).[46]

يتجاهل استسهلال وصف الصين بالرأسمالية حقائق واضحة تتعلق بسيطرة الدولة على الاقتصاد ومركزية القطاع العام فيه من أجل توجيه فوائض هائلة نحو الحاجات الاجتماعية والتنموية، فضلًا عن عدم تسليع الأرض أو الانخراط المطلق في الأمولة.

نستطيع أن نعرف بسهولة ما الذي كان سيحصل في دولة بحجم الصين لو أن الرأسماليين يحكمونها فعلًا، أو لو لم تقم فيها ثورة اجتماعية شاملة. ليس علينا سوى أن نلتفت قليلًا إلى جنوبها لنرى الهند التي دخلت النيوليبرالية -التابعة للولايات المتحدة- من أوسع أبوابها، لتجني تضاعفًا في حسابات قلة من الأثرياء فيما يرزح عشرات ملايين الهنود تحت وطأة الفقر، ويأكلون في اليوم ما يماثل متوسط السعرات الحرارية للفرد في إفريقيا جنوب الصحراء.[47] وقد رأينا في الأشهر الماضية القيمة الحقيقية لهؤلاء الفقراء لدى دولتهم حين تركتهم يموتون بفيروس كورونا على جوانب الطرقات.

كثيرًا ما يعبر الحكم المطلق بأن الصين تخلت عن مسارها الاشتراكي عن موقف دوغمائي وجهل بأثر وحضور «التجربة الاشتراكية» في بنى المجتمع والسياسة في الصين، رغم ما مرت به من تحولات جذرية، ناهيك عن كونه مصادرة لحق الصينيين باكتشاف طريقهم الخاص بهم، تحديدًا بالنظر لكونهم يعيشون أفضل حال لهم منذ ما يقرب المئتي سنة. إن كل التوصيفات الشائعة من نوع «رأسمالية الدولة»، أو «الرأسمالية ذات الخصائص الصينية»، أو «الرأسمالية الأوتوقراطية»، أو «الرأسمالية البيروقراطية» وغيرها، لا تفسر واقع الصين ومستقبلها، بقدر ما هي مقولات معادية ومسكونة بفكرة «نهاية التاريخ». وفي مقابلها، يحق للاشتراكيين غير التائبين المدركين لحقيقة أن الرأسمالية لن تقدم حلولًا للصين ولمستقبل العالم ككل، التمسك برؤية التاريخ كمسار مفتوح.

عبر قرن من الزمن، تحدّت الصين بمساراتها، أولًا وقبل كل شيء، الفكرة المركزية الغربية القائمة على حتمية التحديث والتنمية والنهوض عبر طريق واحد ووحيد، هو التكامل الرأسمالي. كم أنها لم تنهض باستعمار الآخرين واستعبادهم، ورفضت الاستسلام لنموذج «الحداثة الاستعمارية» أو «التنمية التابعة» التي أُخضِعت لها العديد من دول الأطراف والعالم الثالث، فضلًا عن تمايزها عن التجربة السوفييتية بشقيها الستاليني والغورباتشوفي. مؤخرًا، وفي وثيقة مهمة صدرت عن الحزب الشيوعي الصيني، تقيّم تجربة الحزب عبر مئة عام منذ تأسيسه، يعبّر الحزب بوضوح وفخر عن هذا التميز، الذي كانت السيادة عنوانه الرئيس:

«إن الاستقلال هو جوهر الروح الوطنية للصين، وهو مبدأ رئيسي لبناء حزبنا وبلدنا. يجب أن نتبع طريقنا؛ هذا هو الاستنتاج التاريخي الذي استخلصه حزبنا من مساعيه خلال القرن الماضي. عبر تاريخ البشرية، لم تصبح أي أمة أو دولة قوية ومزدهرة من خلال الاعتماد على القوى الخارجية، أو النسخ العشوائي لنماذج البلدان الأخرى، أو السير على خطى الآخرين بشكل أعمى. أولئك الذين حاولوا القيام بذلك إما عانوا من هزيمة حتمية أو تحولوا إلى تابعين للآخرين».

منذ الثورة حتى اليوم، خطّت الصين طريقًا خاصًا واستثنائيًا، يمكن النظر إليه كمسار أصيل وشاق ومتعرج للبحث عن بديل، ما يزال قيد الاكتشاف والتكوين، ولا شيء فيه حتمي. إن قُطِع هذا المسار الذي شق بالتضحيات الجسام، عبر أوهام اللحاق بركب الرأسمالية العالمية أو عبر الهجوم الغربي الإمبريالي المباشر، فإن النتائج ستكون مأساوية للصين وللبشرية. وحدها الاشتراكية بنسختها الحديثة والعصرية من تحافظ على سيادة الصين وأمنها، وتفتح آفاقًا جديدة لعالم يتجاوز الرأسمالية.

-

الهوامش

[1] China and Global Capitalism: Reflections on Marxism, History, and Contemporary Politics, Lin Chun, Palgrave Macmillan, 2013.

[2] Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium, Ronald Findlay, Kevin H. O’Rourke, Princeton University Press, 2007, p.g 178

[3] China and Global Capitalism: Reflections on Marxism, History, and Contemporary Politics, Lin Chun, Palgrave Macmillan, 2013, p.g 35-36

[4] Adam Smith In Beijing: Lineages of the Twenty-First Century, Giovanni Arrighi, Verso, 2007, p.g 26

[5] Ibid. p.g 31

[6] Ibid. p.g 92

[7] Ibid.

[8] Ibid. p.g 326-328

[9] China and Global Capitalism: Reflections on Marxism, History, and Contemporary Politics, Lin Chun, Palgrave Macmillan, 2013.

[10] The Long Revolution of the Global South, Toward a New Anti-Imperialist International, Samir Amin, Monthly Review, 2019.

[11] The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy, Minqi Li, Pluto Press, 2008, p.g 7-8

[12] How China Escaped Shock Therapy: The Market Reform Debate, Isabella M. Weber, Routledge, 2021, p.g 89.

[13] The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy, p.g 24.

[14] Mao’s China and after: a history of the People’s Republic, Maurice Meisner, The Free Press, a Division of Simon & Schuster Inc,1986, p.g 118

[15] The Transformation of Chinese Socialism, Lin Chun, Duke University Press, 2006, p.g 100

[16] Ibid p.g 64

[17] Ibid p.g 53

[18] How China Escaped Shock Therapy: The Market Reform Debate, p.g 89

[19] Mao Zedong and the Independent and Comprehensive Industrial System and the Modernization of New China, Zhikai Dong and Translated by Yuhua Gao, World Review of Political Economy, Vol. 5, No. 4, Pluto Journals, 2014

[20] Mao’s China and after: a history of the People’s Republic, Maurice Meisner, The Free Press, a Division of Simon & Schuster Inc, 1986, p.g 424

[21] The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy, p.g 33

[22] إحدى أبرز المحطات التي تستخدم في هذا الإطار هي المجاعة التي ألمت بالصين وأجزاء أخرى من آسيا أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات. عممت وسائل الإعلام الغربية سردية واحدة مفادها «ماو قتل عشرات الملايين جوعًا»، كثمن لمشروع القفزة العظيمة للأمام، على اعتبار أن التركيز على التصنيع أخل بالأمن الغذائي للفلاحين الصينيين الذين راحوا ضحية جشع ماو وطموحاته. رغم أن الفقر كان ما يزال مستشريًا في الصين حينها، تم تفنيد هذه السردية مرارًا من قبل الباحثين داخل وخارج الصين، خاصة وأن الدراسات الأساسية التي استندت إليها هذه السردية جاءت بعد المجاعة بعقدين واستندت إلى تقديرات إحصائية هشة. لا شك أن مجاعة حصلت في الصين في تلك السنوات التي شهدت جفافًا واسعًا في آسيا أثر بشدة على الناتج الزراعي، وكان ماو قد اعترف بحدوث أخطاء أثناء القفزة العظيمة للأمام التي فشلت في النهاية في تحقيق أهدافها. لكن قوة وهيمنة ماكينات البروباغاندا الغربية كرّست ربطًا مباشرًا لا يقبل الشك بين المجاعة ومشروع التحديث الصيني، فضلًا عن المبالغات الهائلة في حجم هذه المجاعة. وإذا كنا اليوم في عام 2021، حيث مصادر المعرفة أكثر بما لا يقارن مما كانت عليه في الستينيات، نشهد ادعاءات بإبادة جماعية في مقاطعة شينجيانغ الصينية، تتلقفها وسائل الإعلام حول العالم وتبني عليها برلمانات في الشرق والغرب عقوبات قاسية، بناءً على مصادر شديدة الضعف وجه إليها الكثير من النقد حتى من سكان المقاطعة أنفسهم، فلا عجب أن تستطيع تلك المنصات والمؤسسات الغربية ترويج هذه السردية قبل عقود، وفي أوج الصراع مع ما سمي بالمعسكر الاشتراكي.

[23] China’s Path to Development,Against Neoliberalism, Ali Kadri, Springer Nature Singapore, 2021,p.g 67

[24] Will China Suffer the Same Fate as the Soviet Union? Carlos Martinez. World Review of Political Economy, Summer 2020, Vol. 11, No. 2 (Summer 2020), pp. 189-207.

[25] How China Escaped Shock Therapy: The Market Reform Debate, p.g 104

[26] عام 1994، كان أجر عامل مصنع صيني 500 دولار في السنة، أي ربع أجر نظيره في تايلاند. في عام 2020، تجاوز متوسط الدخل السنوي في الصين 10,000 دولار، ثلاثة أضعاف الرقم في تايلاند. تجدر الإشارة إلى أن أجور العمال قد شهد نموًا كبيرًا في مجمل القطاعات من التسعينيات لليوم، على سبيل المثال، في عام 1995، كان متوسط الأجور في قطاع التصنيع الأمريكي حوالي 58 ضعف المتوسط في الصين، في عام 2015 انخفضت هذه النسبة إلى 8.2Will China Suffer the Same Fate as the Soviet Union? Carlos Martinez. World Review of Political Economy, Summer 2020, Vol. 11, No. 2 (Summer 2020).

Samir Amin in Beijing: Delving Into China’s Delinking Policy. Francesco Macheda & Roberto Nadalini. Review of African Political Economy, Nov 2020.

[27] Socialism with Chinese Characteristics: A Guide for Foreigners, Roland Boer, Springer Nature Singapore, 2021, p.g 43

[28] Ibid, p.g 42

[29] Has China Turned to Capitalism?: Reflections on the Transition from Capitalism to Socialism, Domenico Losurdo, International Critical Thought, 2017, p.g 22

[30] Socialism with Chinese Characteristics: A Guide for Foreigners, p.g 116

[31] The Process and Logic of China’s Socialist Market Economy from Mechanism to System, Gu, Hailiang, International critical thought, 2021, p.g 5

[32] Ibid. p.g 6

[33] للمزيد حول طريقة عمل الأشكال المؤسسية داخل النظام الأساسي:

Socialism with Chinese Characteristics: A Guide for Foreigners, p.g 122-130

[34] Chen Yun and the Chinese Political System, David M. Bachman, University of California Berkeley, 1985

[35] The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos, Edited by Arve Hansen, Ho Inge Bekkevold, Kristen nNordhaug, Palgrave Macmillan, 2020, p.g 272-275

[36] The Contribution of the «School of New Marxist Economics» to China’s Socialist Market Economy, Yang Zhang, World Review of Political Economy, Vol. 11, No. 1, Pluto Journals, 2020

[37] تشبيه لماركس استخدمه في تأملاته حول أنماط الإنتاج السابقة التي يحدد فيها شكل من أشكال الإنتاج مكانة وأهمية الأشكال الأخرى.

[38] تسيطر الشركات المملوكة للدولة سيطرة تامة على الصناعات الاستراتيجية، التي تمارس الدولة فيها درجة عالية من التحكم بالسوق. تشمل هذه الصناعات الدفاع، والكهرباء، والنفط، والغاز، والطاقة الذرية، والبتروكيماويات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل الجوي والبحري، والإنشاءات، والصناعات الثقيلة، والبنوك، والتأمين، والتعدين، وغيرها. في المقابل، انسحبت الشركات المملوكة للدولة تدريجيًا من قطاعات غير ذات أولوية، أصبحت الشركات الخاصة فيها القوة الأكبر، وهي قطاعات تتطلب قوة عمل عالية، بحيث تخلق فرص العمل، وتساهم في التنمية المحلية. حيث سمح للشركات الخاصة بالتنافس فيها بحرية أكبر.

The advance of the state in China: the power of ideas. In: The Advance of the State in Contemporary China: State-Market Relations in the Reform Era. Eaton, S. Cambridge: Cambridge University Press. 2015. (pp. 1–27)

[39] State-owned enterprises in China: A review of 40 years of research and practice. Lin, K., Lu, X., Zhang, J., & Zheng, Y. China Journal Of Accounting Research, 13(1), 2020. pp. 31-55.

[40] Ibid. pp. 31-55.

[41] The Long Revolution of the Global South, Toward a New Anti-Imperialist International, Samir Amin, Monthly Review, 2019, p.g 241

[42] رغم كل ذلك، يجري الاستخفاف بما تقدمه الصين في مواجهة التغير المناخي، بالتمسك بمعيار واحد هو كون الصين المنتج الأكبر عالميًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في تجاهل لحقيقة أن الصين تشكل خُمس البشرية بقرابة مليار ونصف إنسان. إذا أخذنا عدد السكان بعين الاعتبار، فإن الصين تنتج أقل من نصف ما تنتجه الولايات المتحدة من انبعاثات لكل نسمة، بحسب أرقام البنك الدولي لعام 2018. الأهم من ذلك ربما، هو أن النظر لمجموع الانبعاثات الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار الانبعاثات التاريخية التي ساهمت فيها أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر بما لا يقارن من الصين وغيرها من الدول النامية. فحين فُتحت في دول الجنوب فرصة تاريخية للتحديث والتنمية، أصبحت نظافة البيئة أولوية قصوى بالنسبة لأوروبا وأمريكا بعد أكثر من مئتي عام من التصنيع فيها، إلى حد تقريع دول مثل الصين لـ»عدم جديتها» في محاربة التغير المناخي، بتعبير باراك أوباما في قمة المناخ الأخيرة في غلاسكو.

[43] China’s Path to Development,Against Neoliberalism, Ali Kadri, Springer Nature Singapore, 2021,p.g 70

[44] The Long Revolution of the Global South, Toward a New Anti-Imperialist International, Samir Amin, Monthly Review, 2019

[45] Has China Turned to Capitalism?: Reflections on the Transition from Capitalism to Socialism, p.g 24

[46] في دراسة لمركز آش للحوكمة الديمقراطية والابتكار التابع لجامعة هارفرد، صدرت عام 2020، استطلعت آراء الصينيين تجاه حكومتهم في مستوياتها الأربع، بشكل مستفيض وفي ستة سنوات بين عامي 2003 و2016، أظهرت البيانات أن نسب رضا الصينيين عن حكومتهم قد ازدادت بشكل مطرد في المستويات الأربع. ففي 2016، عبّر قرابة ثلثي الصينيين أنهم «راضون إلى حد ما» عن الحكومة المركزية، وقرابة الثلث عن أنهم «راضون بشدة»، فيما لم تصل نسبة «غير الراضين إلى حد ما» و»غير الراضين بشدة» معًا الخمسة في المئة. ورغم كون الدراسة تحمل وسم جامعة هارفرد كفيل بإرضاء من يتعاملون مع الحقيقة باعتبارها منتجًا غربيًا صرفًا، إلا أن التفسير المتوقع لهذه النسب هو أن الصينيين يخافون الإدلاء بآرائهم الحقيقية، وهو ما لا يعدو كونه موقفًا عنصريًا يرى الصينيين قصّرًا غير كاملي الأهلية، وغير قادرين على التعبير عن مواقفهم السياسية أو تحمل ثمن معارضتهم، وهو ما يتناقض مع الجزء الأكبر من تاريخ الصين في القرن الماضي.

[47] منتصف الستينيات، كان متوسط السعرات الحرارية اليومية للفرد في الصين دون الألفي سعرة يوميًا، وكان أقل من نظيره في الهند. لكن عبر السنوات التالية حتى نهاية القرن الماضي، تصاعد هذا المتوسط في الصين ليصل قرابة الثلاثة آلاف سعرة يوميًا، بينما لم يرتفع المتوسط في الهند سوى بقرابة 400 سعرة.