في 19 آب الماضي، أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، خلال خطاب تلفزيوني، إبحار سفينة إيرانية محمّلة بالمحروقات إلى موانئ لبنان، وذلك من أجل المساعدة في حلّ أزمة الطاقة التي استفحلت في بلاد الأرز من جرّاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضربه منذ سنوات. أطلق إعلان نصر الله في حينه ردّات فعلٍ متباينة من قِبل الأطراف اللبنانية المختلفة، ولا زالت أصداؤه تتردّد حتى الآن في لبنان والمنطقة، خاصّة وأن الرجل أعلن في خطابٍ لاحق عن إبحار المزيد من السفن الإيرانية التي تحمل الوقود إلى لبنان.

من بين ردود الفعل اللافتة التي حظيت باهتمام كثيرٍ آنذاك، ردّ فعل السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، الذي نقله الرئيس ميشال عون. أصدرت الرئاسة اللبنانية في حينه أن السفيرة هاتفت عون وأبلغته أن الولايات المتحدة قررت مساعدة لبنان في حل أزمته. الخطة الأمريكية للحل، كما نقلت السفيرة، تتألف من ركنين اثنين؛ الأوّل هو زيادة كميّات الغاز المصدّرة من مصر إلى الأردن حتى يتمكّن الأخير من توليد المزيد من الطاقة الكهربائيّة التي ستُنقل عبر «شبكة الربط الكهربائي العربي»[1] إلى لبنان، أمّا الثاني فيتمثّل في تصدير الغاز من مصر إلى لبنان عبر «خطّ الغاز العربي»[2] الذي ينطلق من مدينة العريش المصرية على سواحل البحر المتوسط وينتهي بمدينة طرابلس اللبنانية. أضافت السفيرة أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها وصيانة أنابيب الغاز.

كيف يُمكن فهم موقف السفيرة الأمريكية واستعداد إداراتها المُستجد لمساعدة لبنان على استجرار الطاقة عبر خطوط غاز وكهرباء تمرّ بسوريا؟ وهل هذا الموقف يخصّ لبنان بالذات أم أنه يتعلق بترتيباتٍ أوسع في الإقليم؟ وما علاقة الأردن بهذه الترتيبات ودوره فيها؟ وكيف يمكن للتطوّرات في ملف الطاقة وبناها التحتية في شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة أن تؤثر على هذه الترتيبات؟ يحاول هذا التحليل ربط بعض المعطيات السياسية التي برزت في الآونة الأخيرة محاولًا الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.

الأردن وتطبيع العلاقات مع سوريا

خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في تموز الماضي، أطلق الملك عبد الله الثاني جُملة من المواقف اللافتة خلال لقاءٍ تلفزيونيّ مع شبكة «سي إن إن» في أعقاب اجتماعه بالرئيس الأمريكيّ جو بايدن. قال الملك حينها إن «النظام السوري باقٍ»، واعتبر أن الدفع نحو إجراء حوارٍ مُنسّق مع النظام في سوريا أفضل من ترك الوضع على ما هو عليه الآن. وبالتزامن مع زيارة الملك، كشفتْ صحيفة «واشنطن بوست» أن العاهل الأردني دعا بايدن للانضمام إلى فريقٍ يضمّ روسيا و«إسرائيل» ودول أخرى، من بينها مصر والعراق، بهدف الاتفاق على حل سياسي للأزمة في سوريا، وإعادتها إلى الجامعة العربية ورفع العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون «قيصر».

تصريحات الملك في واشنطن، وتحركاته السياسية اللاحقة، وتحديدًا زيارته إلى موسكو، تنطلق في جانبٍ منها من دوافع أردنية بحتة ترى في الانفتاح على سوريا والحوار مع النظام هناك ضرورة حيوية لتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية بعينها. فالأردن من أكثر البلدان الإقليمية تضررًا من حزمة العقوبات الأمريكية على سوريا، بالنظر للظلال القاتمة التي ألقتها هذه العقوبات على حركة المعابر الحدودية بين البلدين. ولذلك، فإن الحصول على استثناءٍ أردني من قانون «قيصر» وتطبيع العلاقات مع دمشق أو تحسينها على الأقل من شأنه أن ينشّط حركة التجارة وأن يتيح للأردن أيضا الاستفادة من تجارة الترانزيت المتدفقة إلى بلدان الخليج العربي. وعلى المستوى الأمني، سيساعد التفاهم مع النظام في سوريا عبر البوابة الروسية، في تعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، الأمر الذي يعدّه الأردن حيويًا لجهة إبعاد المجموعات المسلحة المدعومة من طهران عن حدوده أو احتوائها على الأقل. وقد تحدّث الملك عن هذه المخاوف الأمنية بالذات حين كشف في مقابلته مع «سي إن إن» أن بلاده تعرّضت في الآونة الأخيرة إلى هجماتٍ بطائراتٍ مسيّرة تحمل بصماتٍ إيرانية، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات رسمية أردنية عن تهديدات من هذا النوع.

بالرغم من ذلك، فالحراك الدبلوماسي الذي تقوده الأردن مؤخرًا يشير إلى أن أهدافه تتجاوز المصالح الأردنية وأنه جزءٌ من ترتيباتٍ إقليمية أوسع تحظى بضوءٍ أخضر أمريكي. وقد سبقت زيارة الملك إلى واشنطن شواهد على هذه الترتيبات، كما تمخضت عنها شواهد جديدة.

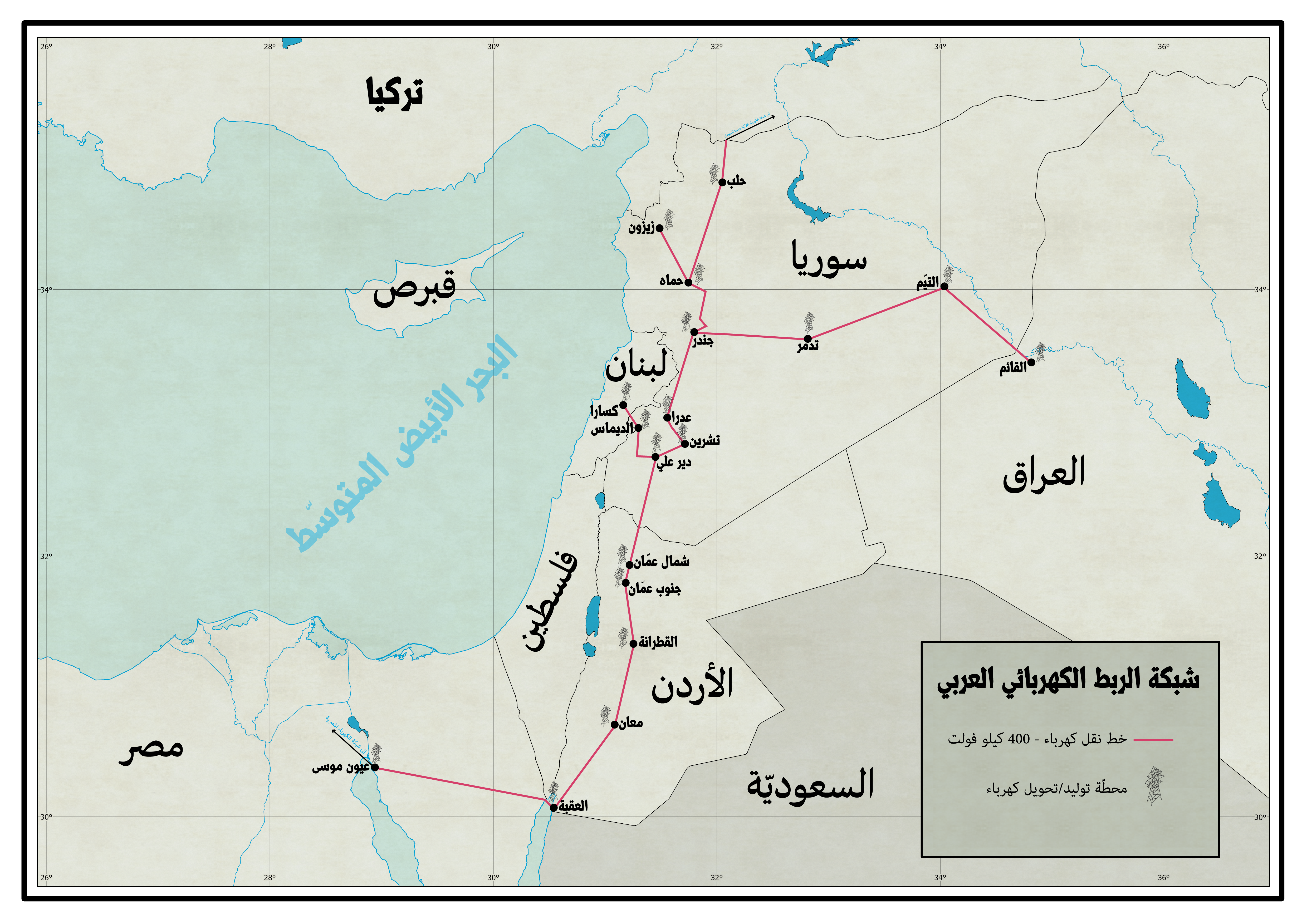

ففي حزيران الماضي، استضافت عمان أول وفد وزاري سوري منذ العام 2011. وقد تشكّل الوفد السوري آنذاك من وزيري النفط والكهرباء والتقى بوزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي. وقد أشارت الوزيرة زواتي حينها إلى أن الطرفين بحثا خلال لقائهما «وضع شبكة الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ووضع البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بين البلدين»، كما أكدت «أهمية تأهيل البنية التحتية لخط الغاز العربي بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأهمية منظومة الربط الكهربائي بين الدولتين والتي تشكّل جزءًا من الربط الكهربائي العربي».

شبكة الرّبط الكهربائي العربي. تصميم رامي خريس.

وفي تمّوز الماضي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري خلال لقاءٍ تلفزيوني مع قناة «الجديد» أنّ زيارته إلى مصر كانت تهدف إلى «استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، واستطاع الأردنيون إقناع الأمريكيين بهذا الأمر». وقد وصلت هذه الترتيبات ذروتها بزيارة وفدٍ وزاريّ لبناني إلى دمشق في الشهر الحالي وذلك لبحث استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا، وهي أوّل زيارة لوفد لبناني بهذا المستوى إلى العاصمة السورية منذ العام 2011، وقد تمخّض عنها الاتفاق على عقد اجتماعٍ رباعي بدأ انعقاده أمس في العاصمة الأردنية عمّان، وضمّ ممثلين عن لبنان وسوريا والأردن ومصر لتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بنقل الطاقة الكهربائية والغاز بين هذه البلدان.

أمريكا وغاز شرق المتوسط

إذا كان الكثيرون قد رأوا في الاستعداد الأمريكي لمساعدة لبنان في استجرار الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر سوريا جزءًا من توجّهٍ لقطع الطريق على إمدادات الوقود الإيرانية إلى لبنان بعد خطاب حسن نصر الله، وكمحاولة في مسعى أكبر لإعادة «تأهيل» النظام في سوريا ودمجه مجددًا في النظام العربي الرسمي، فإن هدفا آخر من هذا التوجه لم يحظَ بذات الاهتمام. فالحماسة الأمريكية لنقل الغاز من مصر إلى بلاد الشام يُمكن قراءتها، برأيي، من زاوية السعي لدمج إمدادات الغاز من حقول الغاز «الإسرائيلية» في شبكة نقل الطاقة الإقليمية وتوفير بنية تحتية للتسويات السياسية مستقبلا خاصّة أن بلدان المنطقة كلها تعيش أزمات كهرباء.

إن المصالح الأمريكية في منطقة شرق المتوسط تعبّر عن نفسها بشكلٍ مادي من خلال استثمارات الشركات الأمريكية هناك.

لقد ركّزت الولايات المتحدة خلال العقد الأخير على هذا الهدف بدأبٍ شديد، وإن يكن وراء الأبواب المغلقة وبدون الكثير من الضجيج. فخلال إدارة الرئيس باراك أوباما، عُيّن رجل الأعمال الإسرائيلي المَولد عاموس هوشستين مبعوثا خاصًا لشؤون الطاقة الدولية في الإدارة الأمريكية. لعب هوشستين أدوارًا بالغة الأهمية في ملفّ الغاز في شرق المتوسط وفي مساعدة «إسرائيل» على الاندماج في سوق الطاقة الإقليمي. فقد كان الوسيط الرئيسي في صفقة الغاز التي وُقّعت بين مُشغّلي حقل «تامار» للغاز وشركة البوتاس الأردنية عام 2014، وقد زار الأردن 14 مرّة لتهيئة الأرضيّة لتوقيع الصفقة. كما لعب الرجل دورًا محوريًا في حل الإشكال الذي نشأ بين مصر وإسرائيل على خلفيّة صدور حكمٍ من غرفة التجارة الدوليّة بجنيف عام 2015 بتغريم شركاتٍ حكومية مصرية مبلغ 1.76 مليار دولار لصالح شركات إسرائيلية بعد وقفها توريد الغاز المصري لـ«إسرائيل»، وكانت وساطته تركّز على السماح لـ«إسرائيل» استخدامَ البنية التحتية المصرية فى قطاع الغاز مقابل تسوية الغرامة المفروضة على القاهرة. وفي نفس العام، طار هوشستين إلى «إسرائيل» لحثّ الساسة هناك على تذليل العقبات أمام شركة الطاقة المُشغّلة لحقول الغاز بعد إصدار هيئة مكافحة الاحتكار قرارًا يقضي بتفكيك تحالفٍ تجاري بين تلك الشركات، إذ رأت الإدارة الأمريكية القرار في حينه تهديدًا لمشروع تحويل «إسرائيل» إلى مركزٍ لتصدير الطاقة في المنطقة. في الشهر الماضي، أعادت إدارة الرئيس جوزيف بايدن تعيين هوشستين مستشارا أولًا لأمن الطاقة بوزارة الخارجية، وستكون مهمّاته متركّزة على ملفات الطاقة بين روسيا وأوروبا وملف الغاز في شرق المتوسّط.

علاوة على الثقل الدبلوماسي الكبير الذي وضعته الولايات المتحدة للإسراع باستغلال حقول الغاز «الإسرائيلية» وللمساهمة بشكلٍ حثيث في عقد اتفاقيات التصدير إلى الدول المحيطة، فإن المصالح الأمريكية في منطقة شرق المتوسط تعبّر عن نفسها أيضا بشكلٍ مادي من خلال حضور الشركات الأمريكية باستثماراتها هناك. ففي تشرين الأوّل الماضي، قامت شركة «شيفرون» الأمريكية؛ وهي واحدة من كبريات شركات الطاقة العالمية، بالاستحواذ على شركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية في صفقة بلغت قيمتها 4.1 مليار دولار. عبر هذه الصفقة، أصبحت «شيفرون» المُشغّل الفعلي لحقول «تامار» (بحصّة ملكيّة نسبتها 25%) و«ليفياثان» (بحصّة ملكيّة نسبتها 40%)، وهما الحقلان اللذان يُصدّر منهما الغاز إلى كل من الأردن ومصر. وتخطط شركة «شيفرون» مع شركائها الإسرائيليين الآن لاستثمار حوالي 235 مليون دولار لتوسيع شبكة نقل الطاقة المحلية في «إسرائيل» وبناء أنبوب جديد تحت البحر يربط حقل «ليفياثان» بمحطات إسالة الغاز المصرية على البحر المتوسط بغية زيادة كميات الغاز المصدّرة إلى مصر.

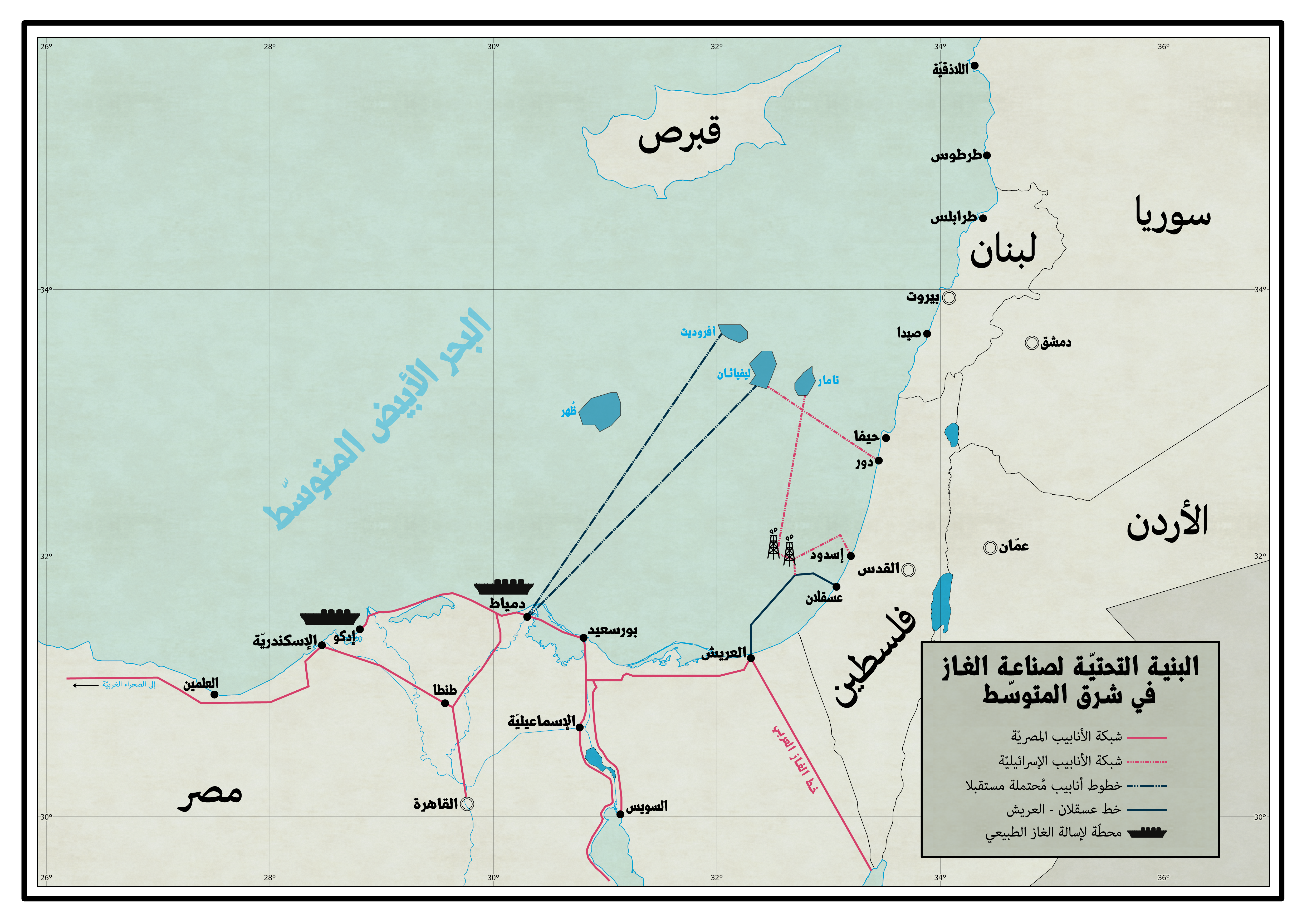

مسارات خط الغاز العربي. تصميم رامي خريس.

مصر كمحورٍ إقليمي لتصدير الغاز

تسيرُ المعطيات آنفة الذكر جنبًا إلى جنب مع تطورات مشهد الطاقة في مصر. فقد أفضى اكتشاف حقل «ظُهر»، أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، في آب 2015، ووضعه على سكة الإنتاج في وقت قياسي على يد شركة «إيني» الإيطالية نهاية العام 2017، إلى مساعدة مصر على تخطّي أزمة الطاقة المزمنة التي بدأت بالتفاقم منذ العام 2011. ساهم إنتاج حقل «ظُهر» في تغطية الاحتياجات المحلية من الغاز بشكل تدريجي وخفّف من الأعباء المالية على الخزينة المصرية عبر توفير العملة الصعبة التي كانت تُوجّه لاستيراد الغاز من الأسواق العالمية.

تضافرت الآفاق الاقتصادية والبنى التحتية والتوتّرات السياسية لتُبلور فكرة تحوّل مصر إلى محورٍ إقليمي لتصدير الطاقة.

وعلاوة على ذلك، مكّنت الوفورات المالية المُتحققة من الاستغناء عن واردات الغاز الطبيعي من سداد كامل الديون التي تراكمت على مصر لصالح شركات الطاقة الأجنبية. وساهم سداد هذه الديون إلى جانب ارتفاع التوقعات الإيجابية بإمكانية حدوث اكتشافاتٍ نفطية وغازية مهمة بعد اكتشاف «ظُهر» في تحسّن المناخ الاستثماري في قطاع الطاقة المصري، الأمر الذي دفع إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع لتبلغ ما يقارب 27 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية. وكان لهذه التطورات الإيجابية جميعها أن تقود في نهاية المطاف إلى تحويل مصر إلى بلد مُصدّر للغاز مجددًا، إذ تمكّنت أخيرًا من إعادة تشغيل محطات إسالة الغاز[3] في دمياط وإدكو والتي ظلّت معطّلة لبضعة سنوات جرّاء نقص إمدادات الغاز التي كان يجب توجيهها للاحتياجات المحليّة إبان العام 2011 وتفاقم أزمة الكهرباء في السنوات اللاحقة.

تضافرت الآفاق الاقتصادية الإيجابية ووجود البنى التحتية وزيادة التوتّرات السياسية على خلفية الصراع على الموارد الطبيعية في شرق المتوسط لتُبلور فكرة تحوّل مصر إلى محورٍ إقليمي لتصدير الطاقة. فبالإضافة إلى الغاز الذي سيأتي من الحقول «الإسرائيلية» وفقا للاتفاقيات الموقّعة حديثا ليُعاد تصديره من قِبل مصر إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية بعد إسالته، فمن المتوقع أيضًا أن يسلك الغاز القبرصي نفس الطريق بعد تطوير حقل «أفروديت» في المياه القبرصية. وسيتيح وجود «خطّ الغاز العربي» تصدير واردات الغاز هذه إلى بلاد الشام المرتبطة بالخط أيضا (من سيعرف حينها مصدر هذا الغاز بالضبط؟ أهو غاز «إسرائيلي» أم قبرصي أم مصري؟).

فكرة محور الطاقة الإقليمي هذه انتقلت إلى مستوى أعلى بتحوّلها إلى إطار سياسي يُعبّر عن نفسه من خلال «منتدى غاز شرق المتوسّط» الذي أُسّس مؤخرًا ليضم بعض الدول المُشاطئة لسواحل شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والإمارات كأعضاء مراقبين (أثناء إعداد هذه المادّة، أُعلن عن إنهاء شركة مبادلة الإماراتية للاستثمار، رسميّا، إجراءات استحواذها على حصة تبلغ 22% من حقل الغاز البحري الإسرائيلي «تامار»، الأمر الذي يجعل الإمارات حاضرة بقوة أيضا في أي ترتيبات ذات صلة باستغلال وتصدير موارد الغاز الطبيعي في المنطقة).

البنية التحتية لصناعة الغاز في شرق المتوسط. تصميم رامي خريس.

خُلاصات وأسئلة جديدة

إن الاطلاع على خرائط الشبكات الرئيسية لنقل الطاقة (كهرباء وغاز) بين مصر وبلاد الشام، وكذلك خريطة البنية التحتية لصناعة الغاز في شرق البحر المتوسط، يساعد على فهم الأبعاد المكانية والتقنية والسياسية للموضوع، ويدفع للوصول إلى خلاصاتٍ وأسئلة جديدة.

إنّ البنية التحتية المادية لدمج المنطقة في نظامٍ طاقويّ واحدٍ تكون «إسرائيل» مركزه، عبر المحور المصري أو الأردني، متوفرة بالكامل، وهي تتجسّد في «خط الغاز العربيّ» و«خط الربط الكهربائي العربي» اللذان يربطان بلدان المنطقة معًا ويرتبطان أيضا بشبكات الطاقة الإسرائيلية وحقول الغاز في شرق البحر المتوسط (هناك الآن وصلتان عاملتان بين حقول الغاز «الإسرائيلية» وخط الغاز العربي، الأولى هي الوصلة بين عسقلان والعريش، والثانية هي تلك التي تربط بين حقل «ليفياثان» ومحطة «الخناصري» شمال الأردن).

على المستوى التقني، لا تحتاج هذه البنية لتُصبح فعالة على المستوى الإقليمي سوى بضعة إصلاحاتٍ وعمليات إعادة تأهيل وتحديدا في سوريا حيث طالت أهوال الحرب أجزاء منها وخاصة في مناطق الجنوب وريف دمشق. لكن تحقق الشرط التقني لا يكفي بذاته لقيام هذا النظام الطاقوي، إذ تبقى العقبة السياسية ماثلة، والميدان السياسي سيكون محور الصراعات والرهانات المختلفة، وخاصة بشأن موقع سوريا في هذا النظام ومدى قابليّتها لأن تكون جزءًا منه.

فالأمريكيون الذين عبّروا مؤخرًا عن استعدادهم لمساعدة لبنان لحلّ مشكلة الطاقة المستفحلة لديه، يدركون أن استجرار الغاز أو الكهرباء إلى البلد الذي وقع في هوّة الإفلاس المالي والسياسي يتطلب الموافقة السورية بالنظر لمرور خطوط الطاقة في سوريا. لكن الأمريكيين يدركون أيضًا أن حاجة سوريا للكهرباء تماثل الحاجة اللبنانية لها، بل وتفوقها، لا من أجل سد الاستهلاك التشغيلي الراهن فحسب، بل ومن أجل تلبية الاستهلاك المرتبط بعمليات إعادة الإعمار مستقبلا.

في هذا الصدد تُطرح بضع أسئلة: هل يُمكن تخيّل دمج سوريا في نظام طاقة إقليمي -حتى بافتراض عدم وجود «إسرائيل» فيه- بدون إعادة دمجها في محيطها العربي أولا وتطبيع علاقتها معه؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المساعي الأمريكية في هذا السياق تهدف إلى احتواء سوريا ولبنان وإبعادهما عن النفوذ الإيراني، فكيف ستُقارب إيران وحزب الله هذا الأمر في ظل إدراكهما للتوظيف الفاعل لسلاح الطاقة في صراع النفوذ على سوريا والمنطقة؟ (اقرأ حرب «إسرائيل» على ناقلات النفط الإيرانية التي تزود سوريا بالوقود). وهل سيكون دمج سوريا في نظام طاقة من هذا النوع المقدّمةَ لترتيباتٍ أوسع تكون «إسرائيل» لاعبا رئيسيًا فيه خاصة في ضوء موجة اتفاقيات التطبيع الأخيرة والتي كان جوهرها قائما على شعارات «المنافع المتبادلة» وإعادة تأهيل الأنظمة (إقرأ السودان) بدلًا من شعارات «السلام العادل» التي اعتنقها النظام العربي الرسمي في السابق؟ وبمعنى آخر، هل سننتقل من مقولة «الأرض مقابل السلام» إلى مقولة «الكهرباء مقابل السلام»؟

من جهة أخرى، إن احتمالات قيام نظامٍ طاقويّ إقليميّ يعيد طرح الأسئلة عن العلاقة بين التقنية والبنى التحتية من جهة والسياسة من جهة أخرى. فمشروع «خط الغاز العربي» ومشروع «الربط الكهربائي» دُشّنا في نهاية التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة كمشروعاتٍ للتكامل الاقتصادي والتعاون حين كانت الدول العربية تتمتّع بآخر ما تبقى لها من العافية البنيوية وقبل أن تُعمل الحروب والتحولات النيوليبرالية سيفها الماضي فيها، لكنهما اليوم، في سياق ظروفٍ وإرادات سياسية مختلفة، يمكن أن يتحوّلا إلى رأس جسرٍ جديد للهيمنة الإسرائيلية على اقتصاديات المنطقة وأداة لفرض الشروط عليها بل ومعاقبتها.

لن يكون خيار التنمية الوطنية واستغلال الموارد الطبيعية خيارًا سهلًا، ولن تتحقق السيادة على الاقتصاد إلّا تحت أزيز الرصاص ودويّ المدافع.

بهذا المعنى، فإنّ حلول البنى التحتية والتقانة مهما بدت مثالية ومتطورة وبراقة للوهلة الأولى، فإنها ستظل تخفي في طياتها انحيازاتٍ سياسية وقيمية ومصلحية، كما أنها ستبقى قابلة لأن تطوّع لصالح انحيازاتٍ ومصالح جديدة حين تتوافر الظروف لذلك. وعلاوة على ذلك، تبرز الحاجة اليوم لإعادة قراءة التاريخ السياسي للبنى التحتية لنقل الطاقة في المنطقة أكانت تلك التي دُشّنت في زمن الانتدابات البريطانية والفرنسية خلال الثلاثينيات والأربعينيات، أو تلك التي دُشّنت على يد الشركات الأمريكية في الخمسينيات، ذلك أن مشروعات نقل الطاقة وطرق التجارة التي يجري تداولها كمشروعاتٍ محتملة في المستقبل لدمج بلدان المنطقة ومعها «إسرائيل»، تُمثّل بشكلٍ ما إحياءً لمشروعاتٍ كانت قائمة في منطقتنا قديما (على سبيل المثال، حين تتبعتُ المسار الذي سلكه خط نقل الغاز من حقل «ليفياثان» إلى محطّة «الخناصري»، اكتشفتُ أن الأنبوب يمرّ في طريق بمنطقة إربد يُدعى محليًا بـ«طريق البترول» وقد سُمي بذلك لأنّ خط «التابلاين» الذي كان ينقل الخام الأسود في عقد الخمسينيات والستينيات من رأس تنّورة بالسعودية إلى صيدا بلبنان كان يمرّ منه).

أما على المستوى الأمني، فتُعدّ خطوط أنابيب نقل الغاز والنفط الجزء الأكثر هشاشة بالمعنى البنيوي في أيّ نظام طاقة. فبالنظر إلى أنها تمتد لمسافاتٍ طويلة وتقطع مناطق نائية ومُقفرة في أكثر الأحيان، وبالنظر إلى أنها تمثل عقدة الوصل لأجزاء النظام كلها، فإن هذا يجعلها هدفا مثاليًا للاستهداف وعمليات التخريب، لأن تعطيلها لا يتطلّب الكثير من العتاد لكنه في نفس الوقت يضع النظام كله في حالة تجميد بكل المرافق المرتبطة به. وقد كان «خط الغاز العربي»، وتحديدا الوصلة التي تبدأ بمدينة العريش والتي ترتبط بمدينة عسقلان المحتلة، هدفا لهجمات تفجير متكررة في السنوات التي أعقبت العام 2011 وهو ما أدى حينها إلى إيقاف صادرات الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن. وفي آب الماضي، تعرّض الخط إلى تفجير بالقرب من بلدة عدرا في ريف دمشق، الأمر الذي نجم عنه انقطاع التيار الكهربائي في كافة أنحاء سوريا آنذاك. ورغم أن إصلاح الأضرار من هذا النوع يمكن أن يجري بسرعة، ورغم أن تطور أنظمة الطائرات المسيّرة يمكن أن يوفر في زمننا هذا رقابة أكثر فاعلية على الخطوط ومعلوماتٍ استخبارية عن المخاطر المحيقة بها في وقتٍ أسرع، إلا أن هذه الحلول التقنية لن تُغني عن ترتيباتٍ أمنية أوسع لحماية الخطوط، وهي ترتيبات قد تتطلّب بالضرورة توافقاتٍ مع الأطراف التي تهدد الأنابيب أو رشوتها أو وعدها بعوائد منها أو اللجوء إلى الاصصدام معها وتصفيتها من أجل حماية مسار الأنابيب كخيارٍ أخير.

أخيرًا، لقد أدّت الحروب الأهلية التي ضربتْ المنطقة خلال العقد الأخير، والتي تزامنت مع هجمة ساحقة لنمط الخصخصة والإصلاحات النيوليبرالية، التي أدّت إلى إفقار المزيد والمزيد من الجماهير، إلى تراجع النقاش العام من حيّز القضايا الكبيرة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي والتنمية الوطنية وإصلاح أنظمة الصحة والتعليم إلى حيّز الانشغال الكامل بالقضايا المعيشية اليومية بكل ثقلها ومشكلاتها المستعصية.

وفي ظلّ الانقطاع الطويل للكهرباء وظهور الطوابير أمام محطات تعبئة الوقود والغاز، باتت مصادر الشرعية السياسية مرتبطة أكثر فأكثر بالقدرة على تأمين حلول لمشكلات نقص إمدادات الطاقة أو التخفيف منها، وغدت القوى الحزبية والشعبية تُهدر جانبًا كبيرًا من طاقتها ورصيدها في هذا الملف إدراكًا منها لارتباطه الوثيق بشرعيتها وبصورتها في أعين الجمهور. ومن هذا المنطلق، فإن المدخل المتعلق بالطاقة سيكون مؤثرًا للغاية في أي تسوياتٍ أو مقايضاتٍ ستجري في بلاد الشام مستقبلًا، وسيكون واحدًا من أدوات الابتزاز والإخضاع الأكثر فاعلية في يد القوى المهيمنة لفرض خياراتٍ سياسية واقتصادية بعينها على شعوب المنطقة.

أثبتت التطوّرات في مشهد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط والقرائن الجيولوجية المرتبطة بها أن كل البلدان المُطلّة على هذا الحوض تتوافر على احتياطياتٍ محتملة من الغاز تكفي لسدّ حاجاتها الاستهلاكية ولتغطية أغراض التنمية الصناعية لفترة طويلة من الزمن. ولذلك، فإن تثبيت دور «إسرائيل» كمركزٍ للطاقة في الإقليم وتوسيعه وتعميقه سيتطلّب بالضرورة تعطيل تنمية هذه الاحتياطيات وتحديدًا في سوريا ولبنان بكل الوسائل، الناعمة منها والخشنة. ومن هنا، فإن خيار التنمية الوطنية واستغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الكفء لن يكون خيارًا سهلًا، ولن يكون من الممكن تحقيق السيادة على الاقتصاد إلا تحت أزيز الرصاص ودويّ المدافع.

-

الهوامش

[1] شبكة الربط الكهربائي العربيّ هي جزء من مشروع الربط الثماني الذي موّله الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهو يربط شبكات الكهرباء في ليبيا ومصر والأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان وتركيا. وقد بدأت عملية الربط الكهربائي الأولى في العام 1998 بين مصر وليبيا لتتدرّج لاحقا وتشمل كل البلدان المذكورة. وتتدرّج قدرات الربط الكهربائي بين البلدان المختلفة من 170 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، كما تتدرّج التوتّرات بين 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت. تتمثل الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية في تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي إلى تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب على القدرة دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة. كما يساهم الربط أيضا في تحقيق وفورات في تكاليف الوقود والتشغيل والصيانة لوحدات التوليد.

[2] نشأ مشروع خط الغاز العربي من الحاجة المصرية إلى استغلال فائض إنتاج الغاز الطبيعي في مسارات تصديريّة في النصف الثاني من التسعينيات. يبلغ طول الخط 1200 كم بقطرٍ مقداره 36 بوصة، وقد تكلّف تدشينه حوالى 1.2 مليار دولار. أنشئ الخط على مراحل مختلفة بدءًا من العام 2000 وهو يتألف من أربعة أجزاء. الجزء الأول يمتد من من مدينة العريش المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية بطول 265 كيلو متر منها 15 كيلو مترا تحت مياه الخليج العقبة. الجزء الثاني يمتد من مدينة العقبة إلى منطقة الرحاب شمال الأردن بطول 390 كم. الجزء الثالث يمتدّ من منطقة الرحاب إلى منطقة دير علي في الأراضي السوريّة ويبلغ طوله 30 كم. أمّا الجزء الرابع فيمتد من منطقة دير علي حتى جنوب تركيا ويتفرع منه داخل الأراضي السوريّة خطوط متنوعة ترتبط بشبكة نقل الغاز السوري كما تتفرع منه وصلة تصل إلى منطقة طرابلس اللبنانية على ساحل البحر المتوسط.

[3] حين يقرر بلدٌ ما تصدير الغاز الطبيعي من حقوله إلى الأسواق الخارجية، فإن أمامه طريقان اثنان، الأول أن يصدّره بحالته الغازية إلى بلد الاستيراد عبر خطوط الأنابيب (Pipelines) التي تتخللها في الغالب محطات ضغطٍ لتسهيل تدفقه إلى وجهته الأخيرة. أما الطريق الثاني فيتمثل في تسييل الغاز (أي تحويله إلى صورة سائلة عبر تبريده إلى 162 درجة مئوية تحت الصفر) قبل شحنه عبر ناقلاتٍ بحرية متخصصة إلى محطته النهائية في البلد المستورد. النقطة الأساسية في عملية التسييل هي أنها تؤدّي إلى تقليص حجم الغاز المُسال إلى 1/600 من حجمه مقارنة بحالته الغازية ما يجعل نقله عبر البحار عملية مجدية بالمعنى التجاري، وتمثّل تكلفة نقل الغاز المسال حوالى 30-40% من سعره النهائي. تعتبر التكاليف الرأسمالية لإنشاء محطات لإسالة الغاز مرتفعة نسبيا وهو ما يضع قيودا على قدرات البلدان في تصدير موارد الغاز في كثير من الأحيان. يهيمن الغاز المنقول عبر الأنابيب على حوالى 70% من حجم تجارة الغاز العالمية، لكن أسواق الغاز المُسال شهدت خلال العقد الأخيرة طفرة كبيرة نظرا لتصاعد الطلب الآسيوي عليه كمصدرٍ رخيص ونظيف للطاقة ولدخول منتجين كبار إلى السوق مثل الولايات المتحدة وأستراليا. تتمتّع مصر بميزة تنافسية في هذا المجال، إذ أنها البلد الوحيد في شرق المتوسط الذي يتوافر على محطات إسالة، وهما محطتا دمياط وإدكو، الأمر الذي يجعلها ممرًا إجباريا لإعادة تصدير الغاز «الإسرائيلي» والقبرصي إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية وذلك في ظل غياب أي أنابيب تربط آبار الغاز في المنطقة بالبر الأوروبي.