قبل عدة أشهر، احتفلت مواقع إخبارية إسرائيلية بتنصيب أول وزير إسرائيلي مثلي علنًا على أنه نصر لحقوق المثليين. أمير أوهان، وزير العدل الجديد آنذاك، صُدّر كإنجاز على الرغم من أنه صوّت ضد عدد من القوانين التي يفترض أنها حاولت منح امتيازات لمثليي «إسرائيل»، أو امتنع عن التصويت، حين كان عضوًا في الكنيست.

الغريب في هذه القصة ليس تناقض موقف الوزير الإسرائيلي بقدر ما هو تلك الصورة التي تروجها دولة الاحتلال عن نفسها بوصفها واحة للديمقراطية في المنطقة، وتحديدًا جنة للمثليين. قد يكون واضحًا للكثيرين في العالم العربي الأساليب التي تستغل عبرها «إسرائيل» الخطاب المتعلق بالمثلية الجنسية لترويج هذه الصورة، لكن ما يغيب في كثير من الأحيان هو ما يسبق ذلك من تاريخ كراهية المثلية واستغلالها في الخطاب الصهيوني منذ السنوات السابقة لإعلان دولة الاحتلال، وهو ما سيحاول هذا المقال تتبعه.

مرحلة الاشمئزاز من «اللواط الشرقي»

عام 1937، وبعد عدة أيام من العمل المشترك في شرطة الانتداب البريطاني بين الشرطي اليهودي المجري مردخاي شوارتز والشرطي الفلسطيني مصطفى خوري، أطلق الأول النار على الثاني وأرداه قتيلًا. جرت محاكمة شوارتز وحكم عليه بالإعدام في عكا في 16 آب\أغسطس 1938، واعترضت القيادات الصهيونية «اليشوف» على الحكم، مدعيةً أن عملية القتل جرت بدافع الانتقام من قتل العرب لليهود، ثم قالت إنها تمّت بوجود الضباب في محاولة لتخفيف العقوبة. ثم أرسل شوارتز رسالة إلى جريدة العمل الصهيونية اليومية «دافار» ذكر فيها أن الجريمة تمت بسبب «حالة من الجنون» قد انتابته. نالت القضية اهتمام وتغطية أغلب الصحف العبرية وقتها، لكن جريدة «ميتون ميوشاد» استشهدت بحادثة وقعت قبل عدة سنوات انتحر فيها شرطي يهودي بسبب «اغتصاب وسرقة» شرطي عربي له، بحسب ورقة بحثية. يكمل الكاتب قائلًا بأن «ارتكاب هذه الجريمة البشعة منتشر بين العرب كثيرًا»، ليقول في النهاية إن سبب قتل شوارتز لخوري كان مشابهًا وناتجًا عن «المساواة بين أبناء أوروبا وأبناء الصحراء (…) فبعد حادثة الانتحار تلك لم يتردد أحد في إرسال شوارتز إلى خيمة خوري كل ليلة»، ملمحًا إلى وجود ممارسة اللواط في تلك الخيمة، وبأن شوارتز «قد فضل الموت على تحمل عبء العار».[1] وبهذا تحول القاتل إلى ضحية، تم استغلال جريمة قتل الشرطي الفلسطيني لتصوير الممارسات المثلية الجنسية كخطر على الشباب والأمن اليهوديين، أو «أبناء أوروبا» بحسب النص.

في السنة ذاتها، التقى صبحي الخضرا الأسير السياسي الفلسطيني في سجن عكا، بعض الثوار الذين تم تعذيبهم على يد الجنود البريطانيين واليهود الصهاينة في أعقاب ثورة عام 1936 الفلسطينية ضد الاستعمار، وحكوا له عن تجاربهم وأظهروا له علامات التعذيب. فكتب التالي في آب 1938 (وهو الشهر نفسه الذي نشر فيه الخبر سابق الذكر): «وأنواع التعذيب مختلفة، فمنها الضرب بقبضات الأيدي وبالأحذية (…) ومنها الضرب والجلد بالعصي إلى درجة الموت. ومنها الخوازيق وهي إدخال العصي في أدبار الضحايا وتحريكها يمينًا وشمالًا وخلفًا وأمامًا. ومنها فرك الخصيتين بالأيدي ودردكتهما وعصرهما حتى يغشى على صاحبهما من الألم والعذاب وتتورما حتى يضطر الرجل إلى نقل رجليه نقلًا عند المشي والحركة (…) ومنها تجويع الكلاب وتهييجها ودفعها لتنهش لحمه وتأكل من أفخاذه. ومنها التبويل على وجه الضحايا (…) وقد نسيت أن أذكر لكم اللواط بهم، فإنهم كما يظهر قد مارسوها مع عدد من الأشخاص».[2] أي أنه في الوقت الذي اشمئزت فيه القيادات والجرائد الصهيونية من «اللواط العربي» علنًا وصورت العرب كمغتصبين للرجال الصهاينة، كانت في الخفاء تمارس «اللواط» في تعذيب الثوار العرب واغتصابهم. وفي الحالتين لا يمكن إنكار النظرة الصهيونية الكارهة لهذه الممارسات، فمرة يعتبرونها انحرافًا وخطرًا سياسيًا على الحركة الصهيونية، ومرة يعتبرونها مهينة لدرجة أن يستخدمونها كأداة تعذيب للثوار.

يتتبع الباحث الإسرائيلي أوفري عيلاني في ورقته البحثية «الرذيلة الشرقية: تصويرات اللواط في الخطاب الصهيوني المبكر» الأدبيات الأكاديمية الطبية والجنائية والإثنوغرافية العبرية المطبوعة في فلسطين قبل تأسيس دولة الاحتلال، التي رسخت الفكرة ذاتها. ويعرض عيلاني في ورقته العديد منها، على سبيل المثال لا الحصر، كارل فرانكشتاين المتخصص في علم التربية والجريمة في الجامعة العبرية في كتابه الصادر عام 1947 تحت عنوان «إهمال الشباب». وفيه تحدّث عن «النزعة إلى اللواط في مدينة نابلس» التي يدعي «شيوع الجرائم المثلية الجنسية» فيها، وبأن «الجرائم الجنسية أكثر انتشارًا بين الشباب الشرقي من الشباب الأوروبي»، لتستخدم الصحافة العبرية الصهيونية «اللواط كتهديد لمنع التواصل مع العرب والترويج للانفصال العرقي». وبحسب ورقة عيلاني أيضًا، فقد ورد في جريدة إيتون ميوشاد العبرية الأسبوعية عام 1940، تحت عنوان المثلية الجنسية في تل أبيب، أنه «في الشرق، هذا الوباء وخصوصًا اللواط منتشر بكثرة (…) قبل عدة سنوات لم تكن هذه المشكلة سائدة في المجتمع اليهودي». هذا الانطباع ورد مرارًا في الجريدة ذاتها وغيرها من الصحف العبرية الصادرة في فلسطين قبل عام 1948.

بشكل عام، وجد الكُتّاب الصهاينة أن التأثير الشرقي كان السبب والتفسير الوحيد لانتشار اللواط بين أفراد المجتمع اليهودي في المستوطنات. إذ يشرح عيلاني أن «الخطاب الصهيوني السائد في عهد الانتداب [البريطاني] لم ينظر إلى الممارسات الجنسية المثلية بين الرجال على إنها انحراف بسيط، بل خطر سياسي باعتبارها تجسيدًا لجميع الجوانب السلبية للحياة في ظل حكم أجنبي، والافتقار للسيادة السياسية. وكانت محاربة اللواط جزءًا من الجهود المكثفة التي بذلتها قيادات الاستيطان للفصل بين العرب واليهود (…) وذكر حالات اللواط كتحذيرات من الاختلاط بالعرب».

هكذا إذن بدأت العلاقة بين السياسات الصهيونية والمثلية الجنسية؛ علاقة اشمئزاز وتسخير سياسي للفصل بين العرب واليهود، وتخويف اليهود من العرب، وإنشاء دولة الاحتلال، وتعذيب الثوار العرب جنسيًا، وإخضاع الأجساد العربية من خلال هذا الخطاب الكاره للعرب والممارسات الجنسية المثلية معًا. لا يمكن فصل ذلك عن الجهود الاستشراقية السابقة للمشروع الصهيوني، وكذلك حملات الاستعمار التي كانت قد جلبت معها قوانين تجريم الممارسات الجنسية «الخارجة عن الطبيعة» إلى بلادنا، كشكل من أشكال فرض التحكم على الجسد المستعمَر وعقابه و«تهذيبه» جنسيًا. ففي فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني، كانت بريطانيا تجرّم هذه الممارسات الجنسية بموجب القانون الجنائي البريطاني رقم 74 لعام 1936 كما في أغلب مستعمَراتها الأخرى (وهو ما يزال معمولًا به في قطاع غزة بالمناسبة، حيث تعاقب المادة 152 كل من «واقع شخصًا آخر خلافًا لنواميس الطبيعة» بالسجن حتى 10 سنوات).

مرحلة الرقابة والابتزاز

بعد قيام دولة الاحتلال، روجت الصهيونية هيمنة الهوية الجمعية على حساب الهويات الفردية بحجة مواجهة العدو العربي في الجوار، واحتفلت بالرجولة القاسية ونبذت الأنوثة وركزت على أهمية الذرية والتكاثر وطنيًا.[3] استمرت الصحف العبرية في شيطنة الممارسات الجنسية المثلية ونشر أخبار عن «الهومو» دون ذكر أسماء، في تأكيد على عدم إنسانيتهم، وصرح يوسف بيرج، وزير الداخلية الإسرائيلي في الستينيات، بأن لا وجود لشيء اسمه «مثلي يهودي» لأن التوراة حرمت الممارسات الجنسية المثلية.[4] وكثير من الأخبار كانت تتحدث عن إلقاء القبض على مثليي الجنس متلبسين بممارسات جنسية مع أطفال، بين فترة وأخرى، ما يشير إلى وجود موجات إلقاء قبض على يد أجهزة الأمن التي تراقب الممارسات الجنسية. وفي بعضها كان يتم اعتقال أطفال بتهمة «منح أنفسهم لممارسة اللواط»، حيث نشرت «دافار» في 1941 أنه «تم الكشف عن قضية مروعة (…) اتهم فيها شاب يبلغ 13 سنة من العمر بمنح نفسه للواط والإصابة بمرض (…) تم الحكم عليه بالحبس لمدة عامين في مدرسة الأحداث تحت إشراف طبيب».[5] وفي عام 1978، نشرت جريدة هآرتس سلسلة مقالات حول اكتشاف بيت دعارة في بلدة نتانيا، يمارس فيه رجال يرتدون ملابس نسائية الجنس مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 10-16 عامًا، ما يدل على أن منهج التغطية الإعلامية لم يتغير، وأن المثلية ظلت تظهر في الإعلام الصهيوني بوصفها ملازمة لممارسة الجنس مع أطفال.

عام 1982، رفض يوسف لابيد مدير «هيئة إذاعة إسرائيل» عرض مقابلة متلفزة مع رجل مثلي حتى لا يجرح مشاعر المشاهد الإسرائيلي، قائلًا «القدس ليست سان فرانسيسكو»،[6] وقالت توفيا سار، مديرة التلفزيون الإسرائيلي آنذاك، «لن نعرض علاقات رجال مع رجال على الشاشة (…) لا يمكن بث أحضان بين الرجال أو تعري للرجال على قناة موجهة للأطفال والمتدينين وأمة إسرائيل بأكملها».[7] كان ذلك قبل خمس سنوات تقريبًا على إلغاء تجريم الممارسات المثلية. فما الذي تغير؟

كذلك، قانون التجريم الموروث عن الاحتلال البريطاني في أجزاء الأرض الفلسطينية التي لم تكن محتلة بعد حينها (أي الضفة الغربية) كان قد تم إلغائه في تعديلات عام 1951.[8] فكيف لدولة الاحتلال أن تدعي «حداثتها وإنسانيتها» وفق المعايير الغربية والخصم الفلسطيني الذي تواجهه كان قد ألغى تجريم الممارسات المثلية قبلها؟

في هذه الفترة، كانت قد تأسست جمعيات مثلية دولية مقرها الولايات المتحدة، مثل «إيليجا» في عام 1978، وبدأت الضغط باتجاه عولمة حقوق المثليين الأمريكية، في ذروة حملة الرئيس الأمريكي كارتر الداعمة لحقوق الإنسان ضد الاتحاد السوفيتي. تغلغُل خطاب حقوق المثليين إلى الخطاب الرسمي الأمريكي استدعى تغيير دولة الاحتلال لقوانينها حتى تبقى جزءًا من «الغرب» الذي تنتمي له، ومنفصلة عن الشرق؛ «الآخر» الذي اشمأزت من «لواطه» في البداية كي تنفصل عنه وتنتجه كآخر «غير متحضر جنسيًا».

هذا ما يفسر تجاهل محاولات إلغاء قانون تجريم الممارسات الجنسية «الخارجة عن الطبيعة» من قبل عضو الكنيست أوري أفنيري، عام 1971. ليتحقق إلغاء التجريم عام 1988، أي بعد اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الأولى بسنة واحدة فقط، إذ يبدو أن «إسرائيل» وجدت التوقيت مناسبًا لتسويق نفسها كحليف قيمي للغرب، واستعطافه في مواجهة الانتفاضة، ولم يكن هذا التعاطف سيكون ممكنًا بنفس الطريقة لو كانت تصارع عدوًا سبقها في إلغاء تجريم الممارسات المثلية. ولو عدنا أربع سنوات للوراء، أي عام 1984، لوجدنا الغرب يستغل «حقوق المثليين» ضد أعدائه السياسيين. فقد أنتجت فرنسا فيلمًا دعائيًا ضد النظام الكوبي عنوانه «سلوك سيئ» من إخراج المنشقيْن الكوبييْن نيستور ألمدنروس وأورلاندو حيمينيس لييال، صوّر النظام الكوبي باعتباره منتهكًا لحقوق المثليين، وحاز الفيلم على جوائز عديدة لحقوق الإنسان في أوروبا الغربية. لقد أصبح هذا أحد المعايير التي يحدد الغرب عبرها مع من يقف بوجه من.[9]

تم بالفعل إلغاء التجريم وتبني القيم الغربية لحقوق الإنسان والمثليين في الخطاب الصهيوني، وفي الوقت ذاته، استمر انتهاكها على الأرض. فقد كانت المخابرات الإسرائيلية تستخدم أسلوب الإسقاط، وهو جمع معلومات حول ممارسات تعتبر خاصة وحساسة يقوم بها بعض الفلسطينيون، مثل تعاطي المخدرات أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو تعاطي الخمور أو ممارسة الجنس مع أفراد من ذات الجنس، وتهديدهم أما بفضحهم أو العمل كمخبرين لصالح الاحتلال.

هذه السياسة ما تزال مستمرة، فقد نشرت صحيفة الجارديان عام 2014 مقالًا حول تجسس إسرائيل على الفلسطينيين، صرح فيه أحد جنود الوحدة 8200 الإسرائيلية «سواء أكان الشخص بميول جنسية معينة، أو يخون زوجته، أو مريض وبحاجة لعلاج داخل إسرائيل فهو هدف للابتزاز». وأكدت جريدة هآرتس الإسرائيلية ذلك أيضًا، فبحسب شهادة أعضاء الوحدة المسؤولة عن التجسس أنفسهم، فإن المعلومات التي يتم تجميعها وتخزينها «تؤذي الأبرياء، ويتم استخدامها للاضطهاد السياسي وخلق الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني وتجنيد بعضهم وقلب أجزاء من المجتمع الفلسطيني ضد نفسه».

لقد تجسست المخابرات الإسرائيلية على الحياة الجنسية الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى وحتى اليوم، من أجل تحديد وابتزاز ممارسي الجنس المثلي في المجتمع الفلسطيني، وتهديدهم بالفضح وتحويلهم لمخبرين ضد فلسطينيين آخرين. وهو ما ساهم في ترويج صورة «المثلي العميل» في المتخيل العربي الجمعي، ما قد يكون أحد العوامل المتعددة التي رسخت كراهية المثلية في المجتمعات العربية وأعطتها بعدًا سياسيًا. لكن ما الذي تتوقعه من نظام فصل عنصري واحتلال قائم على أيديولوجية دينية متطرفة وكارهة للمثلية الجنسية منذ البداية؟

مرحلة الاشمئزاز من «كارهي المثلية» العرب

حتى عام 1988، كانت الطريقة الوحيدة لإجراء مقابلة مع شخص مثلي في الإعلام الصهيوني -إن وجدت أصلًا- هي إخفاء الوجه خلف شريط أسود أو التصوير من الخلف وتشويه الصوت، وبالتأكيد عدم استخدام اسمه الحقيقي. لكن في عام 1997، وفي ساعة الذروة، بُث مسلسل «فلورتين». تحدث المسلسل عن مجموعة من الشباب بينهم مثلي في علاقة مع رجل، وتم تصوير ممارسة جنسية بينهما، وبذلك قُدمت شخصيات مثلية بشكل إيجابي بشكل شبه يومي على التلفاز الإسرائيلي.

وتمامًا كفيلم «سلوك سيئ» سابق الذكر الذي أنتج ضد النظام الكوبي، استخدمت دولة الاحتلال إعلامها والإعلام الأمريكي المساند لها، في معركتها ضد الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد عام 2000. فقد نشرت مجلة «ذا نيو ريبابلك» بتاريخ 20 آب 2002 مقالًا تحت عنوان «أوضاع اللاجئين» يتحدث كاتبه يوسي هاليفي عن «إسرائيل»، الحضن الدافئ للمثليين العرب، بعد وصفه لعمليات تعذيب المثليين من قبل السلطة الفلسطينية. وفي 13 أيلول من العام نفسه، نشر دافي برنستاين مقالًا بعنوان «الفلسطينيون المثليون يعانون تحت حكم عرفات» مستخدمًا نفس العبارات في المقال السابق، حتى أنه لم يكلف نفسه اختراع قصص جديدة. أما دولة الاحتلال، فهي «الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يمكن للمثليين أن يعيشوا فيها بحرية». هل يمكن تخيل كتاب صهاينة مساندين لحكومة الاحتلال الكارهة تاريخيًا للمثلية، والمتجسسة على ممارسي الجنس المثلي والمبتزة لهم، خائفين على سلامة فلسطينيين يمارسون الجنس المثلي، تم في الغالب تشريد عوائلهم وقتل وأسر أحبائهم على يد هذا الاحتلال؟

في السابق، كان لواط المجتمعات الناطقة بالعربية يشكل مدخلًا للصهاينة للتمايز عن العرب والتحريض عليهم، واليوم أصبح «كره» المجتمعات الناطقة بالعربية للواط مدخلًا للفعل نفسه.

ومنذ انتهاء الانتفاضة الثانية، بدأت دولة الاحتلال الاستثمار في خطاب الحقوق المثلية بشكل أكبر. فبدأت حملة تحت عنوان «براند إسرائيل»، وكانت عميلة الاستخبارات السابقة تسيبي ليفني آنذاك وزيرة الخارجية. بدأ الصحفيون الغربيون يتلقون دعوات لزيارة المدينة، وازداد عدد سياح مسيرة فخر تل أبيب المثلية السنوية والممولة من قبل الدولة من سبعة ألاف سائح في 2006 إلى 36 ألفًا في 2018. أي أن ليفني التي كانت مسؤولة عن ابتزاز ممارسي الجنس المثلي الفلسطينيين خلال الانتفاضة هي من أشرفت على جعل تل أبيب «فردوس المثليين» في الشرق الأوسط بعدها، لتصير بالفعل عاصمة السياحة المثلية في العالم عام 2009؛ المدينة نفسها تلك التي اتُّهمنا كعرب بنشر «اللواط» فيها قبل 50 عامًا.

في عام 2010، صرح موقع «واي نت» الإسرائيلي أن مجلس سياحة تل أبيب بدأ حملة تسويقية تبلغ قيمتها 90 مليون دولار لترويج تل أبيب كـ«وجهة دولية للمثليين لقضاء إجازاتهم». وعام 2016، أنفقت ثلاثة ملايين دولار في تنظيم مسابقة دولية من يفوز فيها سيربح رحلة إلى تل أبيب على متن طائرة ملونة بألوان قوس قزح، لحضور مسيرة الفخر المثلية الجاذبة فيها. هذه المسيرة أصبحت أكثر ارتباطًا بصورة دولة الاحتلال الإسرائيلي من سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان، الذي يشمل مما يشمل اعتقال أكثر من 700 طفل فلسطيني سنويًا بين عمر 12-17 سنة.

أطلق النشطاء على هذه الاستراتيجية الخبيثة اسم «الغسيل الوردي»، التي تعني استغلال حقوق المثليين من كيانات كارهة للمثليين أصلًا، لتشتيت انتباه الرأي العام الدولي عن جرائمها وانتهاكاتها الحقوقية والتستر عليها، وتصوير ضحايا تلك الجرائم والانتهاكات ككارهين للمثلية، بالتالي شيطنتهم وتبرير تلك الانتهاكات بحقهم.

في 2012، كتب الصحفي الإسرائيلي يواف سافان مقالًا انتقد فيه حكومة نتنياهو التي رفضت مرتين اقتراحًا بإدراج الميول الجنسية كجزء من مشروع قانون مناهضة التمييز، وأعرب نائب رئيس الوزراء شيمون بيريز عن رفضه لمسيرة الفخر المثلية في البلاد. أما جين ستيرن، فيقول في كتابه «زواج المثليين في تل أبيب» الصادر عام 2017، إن «إسرائيل» في الحقيقة ما تزال دولة كارهة للمثلية، حيث يؤمن 47 بالمئة من سكانها بأن المثلية مرض. وفي مسيرة فخر القدس الغربية عامي 2009 و2015، هاجم يهود محافظون المشاركين في المسيرة، وتوفي أحدهم عام 2015. أما عام 2019، فقال وزير التعليم رافي بيريز على شاشة قناة إسرائيلية إنه «يؤمن بالعلاج من المثلية الجنسية»، وإنه قد حاول بنفسه «علاج» أشخاص مثليين. لا يمكن وصف مكان كهذا بجنة للمثليين على أي حال من الأحوال.

أما أيال غروس، أستاذ القانون في جامعة تل أبيب، فيقول «إن حقوق المثليين أصبحت أداة للعلاقات العامة» على الرغم من إن «السياسيين المحافظينن وخاصة المتدينين منهم، لا يزالون يعانون من كراهية المثلية».

يبدو أن كراهية المثلية تمثل عصب الخطاب والممارسات الصهيونية منذ البداية وحتى اليوم، ولا يختلف شكل التعامل مع أول وزير مثلي، عن الطائرات الملونة بألوان الفخر المثلي للسياح الأجانب، عن فضيحة ابتزاز ممارسي الجنس المثلي في المجتمع الفلسطيني، عن إلغاء قانون تجريم الممارسات الجنسية «الخارجة عن الطبيعة»، عن استخدام تلك الممارسات في التعذيب. لا تحقق أيٌ من هذه الممارسات حياة أفضل لممارسي الجنس المثلي بالضرورة، ولا تتعدى الطابع الدعائي، الذي تختلط فيه كراهية المثلية بكراهية العرب.

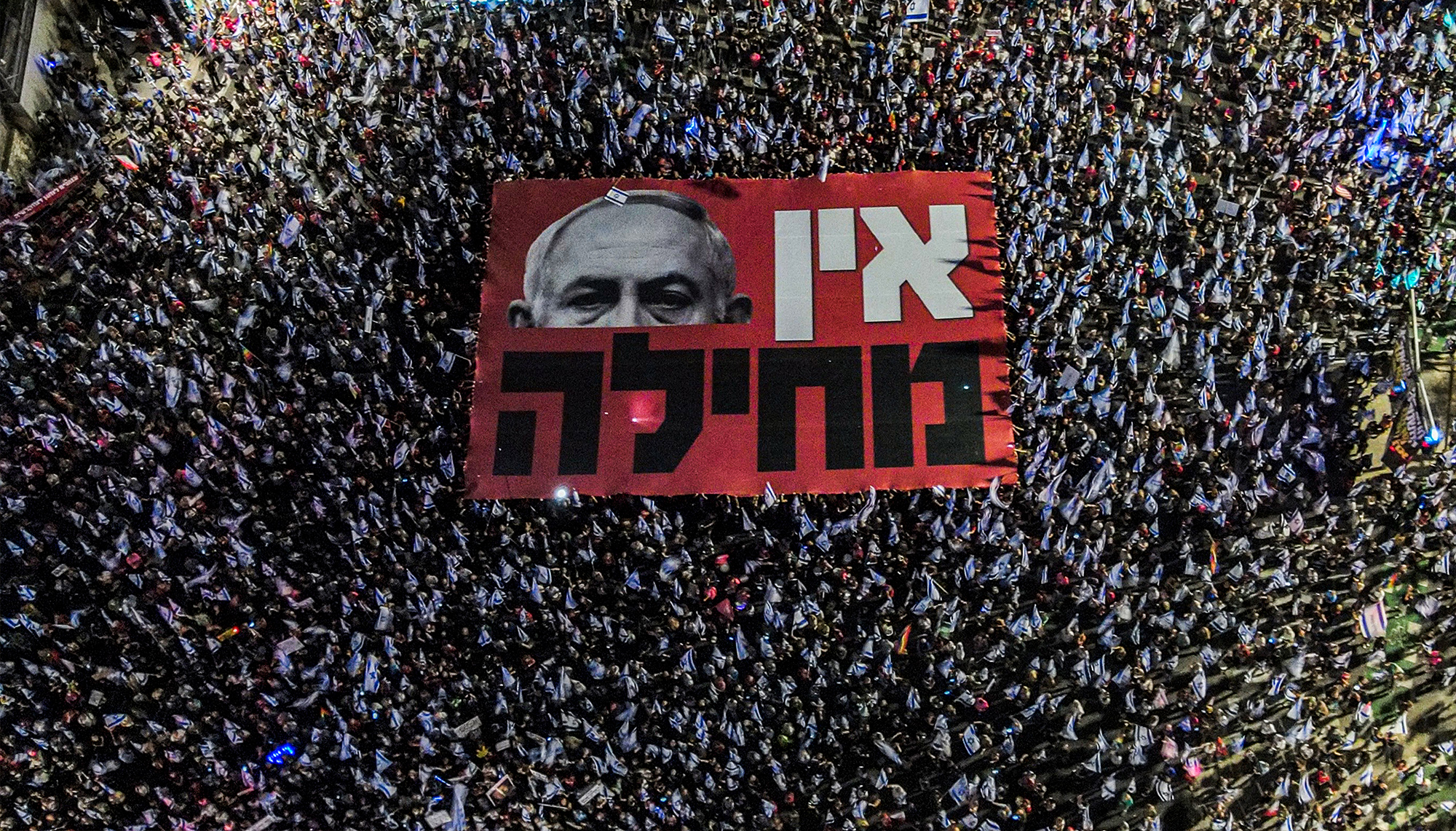

ولو افترضنا أن تل أبيب هي جنة المثلية فعلًا، أو على الأقل أن فيها مساحات صديقة وآمنة لممارسي الجنس المثلي كأي مكان في العالم، فهل هذا يعني أن هذا الكيان الاستعماري يستحق التعاطف أو التغاضي عن انتهاكاته اليومية؟ يستطيع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أن يخرج معترضًا على «شنق» المثليين في الشرق الأوسط ومفتخرًا بـ«تقبل إسرائيل» للمثليين،[10] لكن القنابل التي يلقي بها على غزة لا تميز بين من يمارس الجنس المثلي ومن لا يمارسه.

-

الهوامش

[1] An Oriental vice: Representations of sodomy in early Zionist discourse

[2] جوزيف مسعد، اشتهاء العرب، إيهاب عبد الحميد، (القاهرة: دار الشروق، 2014)، 77.

[3] Kama, Amit. «From Terra Incognita to Terra Firma». Journal of Homosexuality 38.4 (2000)

[4] Ibid

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] هيومان رايتس ووتش، الجرأة في وجه المخاطر، 2018، 60.

[9] جوزيف مسعد، الإسلام في الليبرالية، أبو العباس إبراهيم وجوزيف مسعد، (بيروت: جداول، 2018) 274.

[10] بالتأكيد هذا النوع من التصريحات لا ينطقه السياسيون الصهاينة إلا باللغة الإنجليزية ومن النادر جدًا العثور على شيء مشابه باللغة العبرية.