مساء السبت 18 كانون الثاني 1981، أخذ أصدقاء الشابة الإنجليزية، إيفون رودوك، وصديقتها، أنجيلا جاكسون، بالتقاطر على منزل الأخيرة، في نيو كروس رود، جنوب شرق لندن، للاحتفال بعيد ميلاد إيفون وأنجيلا. لم تَحُل ثلوج لندن وصقيعها دون أن يكون الحفل صاخبًا. لكن تلك الحرارة والحميمية لن تنتهي إلا في الساعة 5:40 من صباح الأحد على وقع حريق ضخم أتى على جميع من كانوا المنزل وهم: 13 شابًا أسود تتراوح أعمارهم بين 14 و22 عامًا، وناجٍ وحيد سيقدم على الانتحار بعد ذلك بعامين. في مساء ذلك الأحد الحزين، كان نادي ميلوول لكرة القدم، وهو فريق منطقة برموندسي، التي تقع في منطقة الحادث، على موعد مع مباراة جديدة، وما إن أعلن الحاكم صافرة البداية حتى شرعت جماهير الفريق البيضاء في الغناء بصوت واحد: «متفقون جميعًا على أن الزنوج يحترقون أفضل من البنزين». أحدثت تلك الأهازيج العنصرية الكريهة صدمةً في صفوف المهتمين بكر القدم في إنجلترا، وبدأت منذ ذلك التاريخ حالة من الوعي بضرورة مقاومة خطابات العنصرية داخل الملاعب، وعلى مدى أكثر من أربعة عقود لم يتغير شيءٌ تقريبًا، ذلك أن عنصرية ملاعب كرة القدم ليست سلوكًا معلقًا في سماء الملاعب، بل مرتبطًا على نحو شديد بتمثيلات العرق والدين في المجتمعات الأوروبية، المتمركزة حول ذاتها المتعالية، منذ قرون، لجهة هيمنتها متعددة الأوجه على بقية العالم.

وعلى مدى هذه العقود الأربعة أطلقت الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الأوروبية مبادرات وتشريعات لمكافحة العنصرية داخل الملاعب، لكن ثمارها لم تكن أكثر من الحراثة في بحر لا سواحل له. بين أهازيج جماهير نادي ميلوول شتاء عام 1981، وما حدث للاعب البرازيلي الأسود، فينيسيوس جونيور، حين وصفه مشجعو فريق نادي فالنسيا بأنه «قرد»، خلال مباراة جمعت فريقهم بفريقه ريـال مدريد، الأسبوع الماضي، مسار طويل من الإشارة لمكمن الخطأ، فلا التشريعات ولا المبادرات كافية لردع هذه العنصرية، حيث لا تقوم إلا بما تقوم به المسكنات. فيما يكمن العلاج في التشخيص السليم، والذي لا يمكن أن يدرك إلا من خلال مقاربة الهتافات العنصرية داخل الملاعب، بوصفها تمثيلًا عنصريًا راسخًا في لاوعي الفرد الأبيض، تتراكم فوقه طبقات سميكة من البرمجة الاجتماعية الثقافية والسياسية والدينية.

الهويات المتشنجة

ليس غريبًا عن جماهير كرة القدم في الملاعب الأوروبية أن تصف اللاعبين سود البشرة بالقرود. يحدث ذلك منذ السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حيث الهتاف يتخذ شكل إصدار أصوات القرود عندما يحوز اللاعب الأسود على الكرة على أرض الملعب، ثم تطور الأمر إلى حد رمي ثمار الموز داخل الملعب في كنايةٍ عن طعام القرود المفضل. ويمكن أن تصدر هذه الهتافات عن جمهور الفريق الخصم أو حتى جمهور فريق اللاعب عندما يضيع فرصة أو يتسبب في قبول هدف. وتكاد هذه الظاهرة تكون مشتركًا أوروبيًا، على الأقل في الدوريات الكبيرة، مثل إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، وهي لا تستهدف فقط كرامة اللاعب، بل تؤثر كذلك على أدائه، حيث أن التحرشات العنصرية العلنية، بسبب ما تُخلّفه من ضغط نفسي على لاعبين تكون عادةً معدلات أعمارهم لا تتجاوز الخامسة والعشرين وقادمين من بيئات غير أوروبية، تقلل من جودة أداء الرياضيين وبالتالي تضر بالرياضة، أي الإنتاجية وفقًا لمعجم الوكلاء الاقتصاديين. يبرهن على ذلك تجربة أجراها باحثون من مركز أبحاث السياسة الاقتصادية الأوروبي، على الدوري الإيطالي خلال فترة وباء كورونا من خلال ظاهرة «مباريات الأشباح» -المباريات التي لُعِبت دون مشجعين في الملعب بسبب إجراءات الحماية من الفيروس-. وجدت التجربة أن اللاعبين من إفريقيا، الذين يتم استهدافهم بشكل كبير من خلال المضايقات العرقية أثناء المباريات، يشعرون بتحسن كبير في الأداء عندما لا يكون المشجعون في الملعب، في حين أن أداء اللاعبين من مناطق أخرى والبيض لا يتغير بشكل كبير. وقد تم توثيق التأثير باستخدام معلومات شاملة عن الأداء الفردي للاعبين تركز على مجموعة واسعة من مقاييس الأداء بشكل موضوعي (مثل عدد التمريرات، والمراوغات، والمساعدة، والأهداف). تم الحصول على النتيجة من خلال إضافة بيانات التحليل الخاصة بحوادث السلوك العنصري التي سجلتها السلطات الإيطالية في الجزء الأول من الموسم، وهذا يؤكد الفرضية القائلة بأن العنصرية تلعب دورًا قويًا في طبيعة النتائج.

لا يتعلق الأمر فقط باللاعبين من ذوي البشرة السوداء أو الملونين القادمين من الشرق الأوسط وأسيا، بل بالجمهور الملون. ماذا لو ركزنا النظر في نوعية الجماهير الحاضرة في مدرجات الملاعب الأوروبية، قطعًا سنجد أن الأغلبية يمثلون الحشد الأبيض. سيكون من النادر العثور على الأفارقة أو العرب أو الأسيويين. يمكن تفسير هذا الغياب بأسباب مادية، حيث من السائد أن تنتمي هذه الأقليات إلى الطبقات الوسطى والشعبية غير القادرة على الدفع مقابل مباريات يمكن أن تصل أسعار تذاكرها إلى أرقام خيالية، في مقابل المكانة الطبقية الأعلى للعائلات البيضاء. وكذلك لأسباب عاطفية تتعلق بروح الانتماء، حيث يكون المشجع الأبيض أكثر ارتباطًا بفريق منطقته أو مدينته، بوصفه مواطنًا أصليًا، فيما يكون تعلق المهاجر أو المواطن المنتمي إلى أقلية ملوّنة موزعًا بين فريق مدينة الإقامة ونوادي البلد الأصلي. لكن الدافع العنصري يبقى سببًا رئيسيًا في فقر التنوع الذي تعاني منه مدارج الملاعب الأوروبية، حيث تقف العنصرية وراء هيمنة الحشد الأبيض على هذه المدارج على نحو كبير. يشير استطلاع رأي نشر في إنجلترا بعد رفع الحظر على الجماهير في أعقاب الوباء أن واحدًا من كل ثمانية يقول إنه لا يخطط لحضور مباراة مباشرة بسبب مخاوف بشأن العنصرية، ذلك أن ثلث (33٪) مشجعي كرة القدم من الأقليات العرقية الذين شاهدوا مباراة في ملعب في إنجلترا قد تعرضوا شخصيًا لإساءات عنصرية أثناء وجودهم هناك بما في ذلك 8٪ قالوا إن هذا حدث لهم ذلك «مرات عديدة». يعكس استطلاع مواز لجميع مشجعي كرة القدم في بريطانيا عمومًا، هذه النتائج حيث قال 29٪ ممن ذهبوا إلى ملعب لكرة القدم إنهم شهدوا إساءة عنصرية مرة واحدة على الأقل. في المقابل يعترف 14٪ من مشجعي كرة القدم باستخدامهم هتافات عنصرية عندما شاهدوا مباراة في أحد الملاعب. فيما سمع ستة من كل عشرة مشجعين هتافات قد يجدها الآخرون مسيئة، بينما قال 40٪ إنهم استخدموا هذه الهتافات بأنفسهم. لا تتجاوز الهتافات العنصرية الموجهة إلى اللاعبين من ذوي الأعراق غير البيضاء حيز الخطاب والإهانة المعنوية، حيث يتمتع اللاعب على أرض الملعب بامتياز الحماية القانونية والأمنية، وهو امتياز لا يملكه المشجع الملون على المدارج، ذلك أن الهتاف العنصري يمكن أن يتحول في لحظة طيش أو حماس إلى سلوك عنف مادي، خاصة وأن الاختلاف العرقي، يعتبر اختلافًا مرئيًا يتعلق باللون، وبالتالي لا يمكن إخفاؤه، عكس الاختلافات الدينية أو الجنسية، وهو ما يجعل من حضور بعض المباريات مشكِّلًا لا فقط إهانةً معنوية بل تهديدًا وجوديًا.

على مدى أربعة عقود أطلقت الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الأوروبية مبادرات وتشريعات لمكافحة العنصرية داخل الملاعب، لكن ثمارها لم تكن أكثر من الحراثة في بحر لا سواحل له

يختفي وراء هذا المرض الذي أصاب كرة القدم الأوروبية، تناقضٌ أشار إليه باسكال بونيفاس، في كتابه «كرة القدم والعولمة». يقول بونيفاس إن مسار هذه اللعبة الشعبية يمضي في اتجاهين متعاكسيين: الاتجاه الأول نزوع اللعبة نحو العولمة المفرطة بوصفها لعبة وتجارة، والاتجاه المعاكس نزوع جمهور اللعبة الأوروبي نحو مزيد من التعصب القُطري والجهوي والعرقي. يجادل بونيفاس بأن تعاظم قوة بعض النوادي الأوروبية ماليًا ورياضيًا وانتشار أنصارها عبر قارات العالم الخمس، لم يفتح المجال أمام جمهورها المحلي لمزيد من التسامح والانفتاح، بل جعله أكثر استعلاء وتعصبًا للنادي الذي هو في الحقيقة يُمثّل تلك المدينة أو المنطقة، وهي في لاوعيه تمثل سكانها الأصليين من البيض، ذوي الشعر الأحمر أو الأصفر والعيون الزرقاء حصرًا. من خلال النهج التحليلي لبونيفاس يمكن أن نفهم اهتمام الجماعات اليمينية المتطرفة في أوروبا من القديم بملاعب كرة القدم كفضاء للتعبئة والتأثير.

في بريطانيا، مهد اللعبة، استهدفت هذه الجماعات مشجعي الكرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي على الأقل، عندما حاول اتحاد الفاشيين البريطاني جذب مشجعي الطبقة العاملة الشباب. وفي الخمسينيات باعت رابطة الدفاع الأبيض صحيفتها «بلاك أند وايت نيوز» في ملاعب كرة القدم بلندن. ومع ذلك، كانت سبعينيات القرن الماضي هي التي شهدت صعود الجماعات اليمينية المتطرفة إلى الصدارة مع تنامي مشكلة شغب كرة القدم في النقاش العام. كانت الجبهة الوطنية (National Front) هي المجموعة الأكثر نشاطًا في السبعينيات، حيث قدمت تغطية منتظمة في مجلتها بولدوغ لكرة القدم وشجعت مجموعات المشاغبين على التنافس على لقب «الملاعب الأكثر عنصرية في بريطانيا». كان ينظر إلى تشيلسي، وليدز يونايتد، وميلوول، ونيوكاسل يونايتد وأرسنال ووست هام يونايتد، على أنها أندية تتمتّع بعناصر فاشية قوية في السبعينيات والثمانينيات. توفر ملاعب كرة القدم منصة مفيدة للمجموعات اليمينة لإسماع أصواتهم، فمن خلالها يمكن إيصال وجهات نظرها إلى ملايين الناس، ويبدو أيضًا أن الملاعب يمكن أن تكون وسيلة لتجنيد الشباب. في ألمانيا لا يختلف الأمر كثيرًا، حيث تتمتع البلاد بواحدة من أسوأ المعدلات في أوروبا من حيث التأثير اليميني المتطرف بين مشجعي كرة القدم فيها، مع العروض المتكررة للتحية النازية، خاصة في المباريات الدولية. ومنذ عام 1990، بدأت مجموعات حليقي الرؤوس بمهاجمة اللاعبين السود في الدوري الألماني، وفي عام 1992 وردت تقارير مماثلة عن مجموعات النازيين الجدد في ألمانيا التي تستخدم مباريات كرة القدم كمناسبات للتخطيط وتنظيم هجمات ضد المجتمعات العرقية المحلية واللاجئين من أوروبا الشرقية.

استدعاء ثنائية «الحديقة والأدغال»

هل يكفي حصر المشكل في صعود اليمين المتطرف؟ ربما يكون ذلك السطح الظاهر من المرض فقط. حين ينطلق مشجع إسباني أو إنجليزي في تقليد صوت القرود لاستفزاز لاعب أسود بشرة يجري بالكرة على أرض الملعب كي يغيظه أو يؤثر على أدائه، أو يرمي مشجع فرنسي ثمرة موز داخل الملعب في اتجاه لاعب إفريقي يستعد لتنفيذ ضربة زاوية، فهو لا يفعل ذلك في أغلب الأحيان لأنه ينتمي إلى تنظيم يميني متطرف أو لأن له خلفية إيديولوجية كارهة للأجانب، بل يعتبر ذلك السلوك جزءًا من اللعبة مستدعيًا من لا وعيه ما رسخ فيه من صور وتمثيلات حول «الإفريقي الأسود الأقرب إلى القرد منه للإنسان»، وهي تمثيلات مخزنة في اللاوعي نتيجة مسار طويل من البرمجة الاجتماعية والثقافية والسياسية الدينية يتعرض لها الفرد الأبيض منذ ولادته، بوصفه الفرد الأعلى قيمةً والمركز الذي يدور حوله العالم، وهنا تولد جميع الشرور.

خارج الملعب وفي مراكز صنع القرار الأوروبي، وقف الإسباني، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في تشرين الأول الماضي أمام طلبة الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية خطيبًا وقال: «أوروبا حديقة. حيث كل شيء يعمل. إنها أفضل مزيج من الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي الذي يمكن للبشرية أن تبنيه. أمّا بقية العالم فهو عبارة عن أدغال، ويمكن للأدغال أن تسيطر على الحديقة. يجب أن يعتني بها البستانيون، لكنهم لن يحموا الحديقة ببناء الجدران. حديقة صغيرة لطيفة محاطة بجدران عالية لإبعاد الغابة ليست حلًا. لأن الغابة لديها قدرة قوية على النمو، ولن يكون الجدار عاليًا بما يكفي لحماية الحديقة».

بوضوح ودون مواربة يريد رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن يقول إن في الغابة والأدغال، موطن الوحوش، يكمن التهديد الحقيقي للحديقة الأوروبية البيضاء المشذبة والمتحضرة، وهو في ذلك يعيد طرح أفكار المحافظين الجدد الأمريكيين، ولا سيما روبرت كاجان، في كتابه «الغابة تنمو مرة أخرى: أمريكا وعالمنا المعطل». ينطلق كل من بوريل وكاجان والمشجع الأبيض بسيط الثقافة والتعليم على مدرّجات الملاعب من أرضية أورومركزية واحدة قوامها النظر إلى خارج العالم الغربي الأبيض نظرة استعلاء، لا تتوقف عند المفاضلة بين الأعراق، بل تذهب بعيدًا في تمثيلات شديدة التطرف نحو سود البشرة بوصفهم ليسوا بشرًا خالصين، بل أقرب لوحوش الأدغال. لا تزال الإشارة إلى القرد موجودة في كل مكان عندما يتعلق الأمر بإهانة السود. وهو تشبيه لن تنجو منه حتى وزيرة العدل الفرنسية سوداء البشرة كريستيان توبيرا، عندما وصفتها مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف صوفي لوكلير، بالقردة في عام 2014.

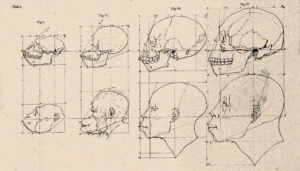

بدايةً من القرن الثامن عشر شرع علماء الطبيعة الأوروبيين في مقارنة السود والرئيسيات. في عام 1775، وضع الألماني يوهان فريدريش بلومنباخ، أطروحته حول التنوع الطبيعي، والتي يشرح فيها كيف أن «ذوي البشرة السوداء يجسدون الانحطاط العنصري». بعد سنوات أصبحت فكرة عدم المساواة بين الأجناس، المدعومة بمقارنة دائمة بين القرد والرجل الأسود، تلقى رواجًا خارج الدوائر العلمية. فقد استولت عليها الصحافة بدايةً من القرن التاسع عشر، أما الأدب فقد سبق الجميع في شيطنة الأفارقة، فمنذ القرن السادس عشر بدأت تظهر قصص وروايات حول طبيعة السود، لعل أشهرها ما كتبه الإسباني أنطونيو دي توركويمادا في عام 1570 من أن الأفارقة هم نتيجة تزاوج محرم بين البشر والقرود. وفي الوقت نفسه ظهرت معارض «الحيوان البشري»، حيث كان التجار الأوروبيون يقومون بجلب الحيوانات الإفريقية لعرضها للجمهور وكذلك يقومون بعرض نساء ورجال وأطفال سود بغرض الترفيه. ولعل أشهر نموذج لهذه العروض شخصية سارة بارتمان (1789 -1815)، التي جلبت من جنوب إفريقيا إلى أوروبا وخضعت لعمليات دراسة وتشريح بسبب شكل جسمها الغريب عن السائد الأوروبي، ثم أصبحت تعرض للجمهور كمنتج ترفيهي، وبعد وفاتها أصبحت جثتها جزءًا من معروضات متحف الإنسان في باريس إلى حدود عام 1974. كان ذلك يحدث بدعم من السلطة السياسية ذات الدوافع الاستعمارية، حيث شكلت التمثيلات الثقافية والعرقية تجاه السود أرضية مناسبة للدفع نحو استعمار إفريقيا.

أدى شيوع الصوابية الخطابية والسياسية إلى ضمور إعلان هذه المشاعر والخطابات الأوروبية البيضاء العنصرية، لكنها بدلًا من أن تضمحل اختفت في اللاوعي، وما يعلق في هوة اللاعي يخرج في زلات اللسان عند الغضب أو الفرح أو في السر. حدث ذلك عام 1971، حين وصف الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان المندوبين الأفارقة لدى الأمم المتحدة بأنهم «قرود» عندما كان حاكمًا لولاية كاليفورنيا. كان ريغان يخاطب الرئيس ريتشارد نيكسون، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، والذي اعتاد تسجيل جميع مكالماته الهاتفية. كان غاضبًا من أن المندوبين الأفارقة لدى الأمم المتحدة لم يقفوا إلى جانب الولايات المتحدة في التصويت، بل وشرع أعضاء الوفد التنزاني في الرقص داخل القاعة فرحًا. أما نيكسون فلم يكن أفضل أخلاقًا من ريغان فقد قال لوزير خارجيته «هل رأيت هؤلاء أكلة لحوم البشر على شاشة التلفزيون الليلة الماضية»، ثم تنهد وقال: «يا يسوع، لم يكونوا يرتدون أحذية». نجد صدى هذه العنصرية اللامرئية في السينما الشعبية، التي لديها من القوة على صياغة التمثيلات الجماعية أكثر من أي أداة أخرى في المجتمعات الليبرالية الرأسمالية. تمثل سلسلة أفلام «KING KONG» التي بدأت منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وتجاوزت السينما نحو الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، أفضل برهان على ذلك. حيث تختلط صورة الغوريلا المخيفة مع الرجل الأسود على نحو التماهي التام، وهو ما دفع مشجعين إنجليز في إحدى الملاعب عام 2012 لرفع صور كاريكاتورية للاعب الإيطالي الأسود ماريو بالوتيلي، كأنه «كينغ كونغ» يتعلق بكلتا يديه في ساعة بيغ بنّ، خلال مباراة بين إيطاليا وإنجلترا.

أخيرًا، يسعى الوكلاء الاقتصاديون لكرة قدم، في طورها المعلوم والمغرق في النيوليبرالية أن يقدموا اللعبة في وسائل الإعلام والثقافة الشعبية كدليل على نجاعة الجدارة الفردية، بغض النظر عن التمييز العنصري وعدم المساواة الاقتصادية، فهي تشكل إحدى الوسائل المفضلة للترويج لأسطورة الحلم الفردي النيوليبرالي، الذي يعد بالارتقاء للأعلى لمن يعمل بجهد وطاعة وفقًا لقوانين السوق، حيث أن جوهره يكمن في تجاوز المرء حدوده. ومع ذلك، فإن كرة القدم، لاسيما في موطنها الأوروبي الأكثر تسليعًا، أصبحت مجالًا مشبعًا بالعنصرية العرقية، التي لا يمكن لآليات السوق أن تعالجها، لأن جذرها الأساسي يقع في المتخيل الجمعي الذي ترسب طبقات فوق بعض على مدى قرون من الأورومركزية الاستعلائية، التي ما زالت ترى في اللاعب الأسود، مهما كانت مهارته أو ثروته أو جدارته مجرد صانع فرجة للجمهور الأبيض، حاله حال سارة بارتمان، التي عاشت وماتت كمنتَج للترفيه والعرض، فقط لأنها سوداء وذات شكل لا يتوافق مع المعيار الأوروبي لشكل النساء.