كما لو أنها «وصية» تركها متوفٍ ينبغي تنفيذها، يتعامل المعلمون مع عبارة «التحالف الطبقي»، التي كان نقيب المعلمين الراحل أحمد الحجايا يكررها في مناسبات متعددة في أيامه الأخيرة، وهو يصف الضغوطات التي كان يتعرض لها هو، وتتعرض لها، النقابة خلال الأشهر الأخيرة قبل الإضراب.

وبعد وفاة النقيب الحجايا، أعاد كثير من قادة النقابة التذكير بهذه العبارة ومن بينهم نائب النقيب، في أكثر من كلمة ألقوها أمام زملائهم وأمام وسائل الإعلام في مواقع مختلفة، واعدين نقيبهم الراحل أن يتابعوا نهجه في التصدي لهذا التحالف.

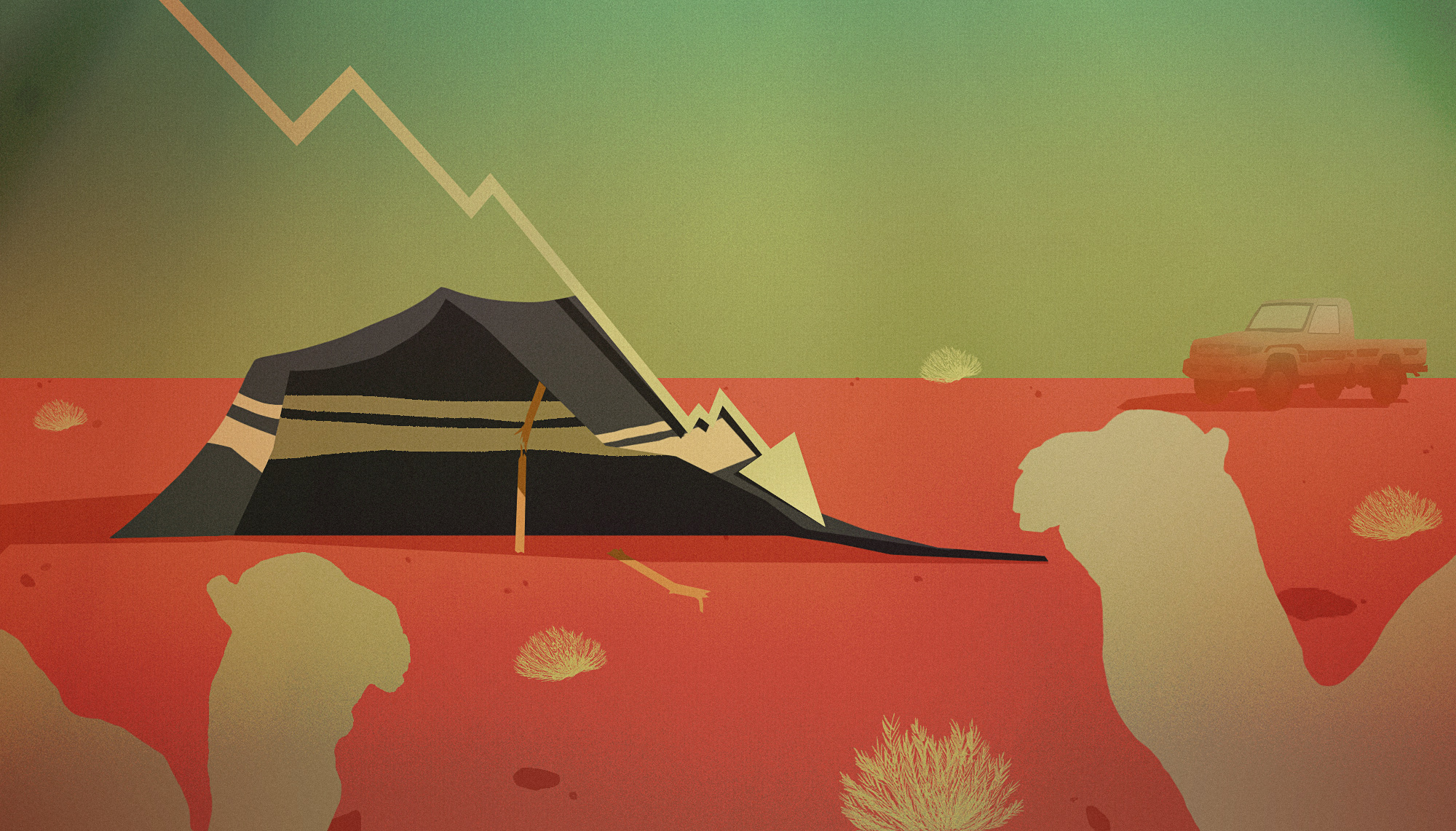

الواقع أن الأردن يعيش الآن حدثًا استثنائيًا، لقد فتح إضراب المعلمين جروحًا اجتماعية كبيرة كان بعضها مطمورا لسنوات. من الواضح أن مكانة وحجم فئة المعلمين وحجم الفئات الواسعة التي تتصل بالمعلمين عبر الطلاب كوسيط، ونسبة المعلمات في القطاع التي تبلغ 60% مما يعني المزيد من الاتساع في شبكة العلاقات التي يتمتع بها القطاع، يضاف إلى ذلك حجم القضايا الأخرى (خارج التعليم) التي تشكو منها الفئات ذاتها من الأهالي، كل هذا وضعنا أمام هذا الحدث الضخم الذي لا يزال مفتوحًا أمام مسارات يصعب التوقع حولها.

منذ اليوم الأول للإضراب، بل منذ يوم الخميس 5 أيلول، أي يوم الاعتصام الذي سبق الإضراب، كان واضحًا أن المحتجين ينتمون إلى موقع اجتماعي مختلف. لقد فوجئ الناس بردة الفعل الأمنية التي شملت البلد من أقصاه إلى أقصاه وبكل الاتجاهات، وتساءلوا عن سر هذه الدرجة من الاستنفار. ولكنهم مباشرة تذكروا، على سبيل المقارنة، تلك الأيام، من حزيران العام الماضي، عندما كانت منطقة الاعتصام المستهدفة ذاتها (منطقة الدوار الرابع) تُفتح يوميًا ولأسبوع كامل أمام المعتصمين بهدف إسقاط حكومة الملقي، حيث عملت الحكومة على توفير كل خدمات الوصول إلى المنطقة بل ووزعت الأجهزة الأمنية الضيافة على المعتصمين، الذين حظيوا أيضًا بزيارات من أمراء ووزراء أكدوا على حق الاعتصام. وعند محاولة المعلمين والناس الإجابة على هذا التساؤل المقارن، لم يجدوا أمامهم سوى تفسير واحد يتعلق بطبيعة الفئة المحتجة هذه المرة.

عن الاحتجاج في القطاع العام

طوال تاريخ البلد، لم يكن احتجاج العاملين في القطاع العام العلني في الشارع، سلوكًا دارجًا. وفي الواقع توجد بعض الاستثناءات التي تعود إلى عقود سابقة، من بينها خمسينيات القرن الماضي، حيث حصل إضراب موظفين في مطلع ذلك العقد، ثم تلاه إضراب معلمين في شهر آذار 1956، غير أن الدوافع الفعلية في تلك الأحداث، كانت في الأساس تبدأ من العامل السياسي بالدرجة الأولى، لقد كانت القوى السياسية حاضرة بقوة وكانت قادرة على تحريك الشارع وتحريك الفئات المختلفة، ففي تلك السنوات أنشئت عبر النشاط السياسي أغلب النقابات المهنية والعمالية.

حسمت الدولة موقفها، وبالقوانين، من مسألة احتجاج القطاع العام، ووضعت حدود النشاط العام لموظفيها، ولكنها في تلك الأثناء كانت تعمل على خلق معادلة توفر حدًا معقولًا من الظروف يحول دون وصول الاستياء إلى الاحتجاج في الشارع، وبالطبع إلى جانب العقوبات المتوقعة التي كانت تقوم بدور مساند رئيسي في الحد من محاولات الاحتجاج. فقد كان التوظيف في الحكومة يخضع لتدقيق أمني متواصل قبل وأثناء وبعد الوظيفة.

وكانت الدولة تحرص على تلافي وصول القطاع العام حد الاحتجاج. يروي المعلم السابق أحمد جردات الذي اعتقل بصفته أحد أبرز قيادات تحرك للمعلمين في منتصف السبعينيات، أن المحقق كان يقول له إن سماحنا بإقامة نقابة يشبه سماحنا بحصول انقلاب، ويضيف جردات، إن المحقق أجرى حسابًا سريعًا لحجم الكتلة السكانية الكبيرة التي ستكون لها صلة بالمعلمين ونقابتهم وسأله: من ستتركون لنا؟

حتى التسعينيات، كانت الحركة الاحتجاجية المطلبية الكبرى نسبيًا تتركز في القطاع الخاص، وفي الواقع، فإن أصحاب العمل كانوا يقدّرون جيدًا مدى التهديد بالإضراب وجديته، فضلًا عن المراحل المعقدة والمتسلسلة التي تسمح بحصول إضراب شرعي، بالتالي فإن كثيرًا من التحركات العمالية الجدية كان تُستدرَك باتفاقيات، وقد حصل ذلك في أغلب البنوك (حيث أكبر النقابات العمالية) وفي قطاعات صناعية كبرى مثل النسيج والخياطة والخدمات الصحية. ولكن منذ مطلع القرن الجديد، تقلصت فاعلية النشاط النقابي، وركزت مؤسسات القطاع الخاص كل السلطات المادية والمعنوية بيدها، ونال عقد العمل قدسية عالية بصفته أساسًا لعلاقة فريدة بين العامل وصاحب العمل، بل إن كثيرًا من القادة النقابيين تحولوا في الواقع إلى موظفين محظيين لدى الإدارات، وبعضهم دخل بنفسه إلى عالم أصحاب العمل، مع حفاظه على موقعه النقابي!

وضع جديد

اختلف كليًا الأمر منذ الألفية الجديدة، فقد تخلت الدولة عن موظفيها، وأخذت تشجع على تشكيل ثقافة جديدة تخص التوظيف الحكومي عمومًا، لصالح التوظيف في القطاع الخاص. فالأول وصف بأنه «مترهل» و«عالة» على الدولة و«غير منتج» يتلقى مالًا بلا عمل متناسب، لا يهمه سوى الأمان الوظيفي الذي هو هدف «الكسالى». وبالمقابل، فإن القطاع الخاص حيوي، يربح، وينتج، ويضيف ويطور، ويتطور، ويعتمد على الكفاءة.

بالتوازي مع ذلك، سُمح بإدانة الحكومة كمشغل للعمالة، بوصفها توفر بيئة للفساد وتصعيد الفاسدين. وبالمقابل فإن القطاع الخاص يضم المبادرين والمستثمرين الذي يعملون على توفير فرص العمل ويرفعون النمو. وحتى في خطاب المعارضة الاجتماعية-السياسية، غابت مفردات كانت تشكل تقليدًا في وصف أصحاب العمل مثل: برجوازي أو مُستغل أو مصاص عرق العمال. وصار على المجتمع أن يتوجه بالشكر للذين يؤسسون الشركات بهدف التخفيف من البطالة.

بدأ التذمر يظهر في صفوف العاملين في القطاع العام منذ منتصف العقد الأول من القرن الجديد، وتركز في البداية في المؤسسات الكبرى التي كانت تتبع للقطاع العام ثم خصخصت بالتدريج. فقد حصلت بين 2005 و2007 إضرابات كبرى في الشركات المساهمة العامة الرئيسية (التي كانت تديرها الحكومة) مثل: الفوسفات والبوتاس والمصفاة والإسمنت والكهرباء. كانت تلك الإضرابات تعبيرًا عن شعور بالخطر عند مجموعات العمال التي شهدت عمليات الانتقال إلى الخصخصة.

عام 2005، انطلقت بدايات حركة عمال المياومة (أدنى درجات الوظيفة الحكومية)، ثم اتسعت في الأعوام الأربعة التالية لتشكل نموذجًا جديدًا في الصبر والمواظبة حتى تحقيق المطالب. وتلاها عام 2010 نشوء أول حركة للمتقاعدين العسكريين، تضم الرتب الأدنى من الضباط وضباط الصف، وفي الوقت نفسه انطلقت حركة المعلمين للمطالبة بالنقابة.

ما الذي يعنيه كل ذلك؟

من المرجح أننا أمام تحول جدي في محتوى الصراع الاجتماعي وطبيعة أطرافه. وبالطبع فإن هذه السطور تحمل اجتهادًا بسيطًا يحتاج لنقاش ولمساهمات في تطوير الأفكار أو التخلي عنها ودحضها. غير أنه من واجب المشتغلين بالعلوم الاجتماعية أن يبادروا إلى الفحص العياني الملموس لمجتمعهم، بمعنى التوقف عن منهج الانطلاق من النظرية القائمة (المصاغة غالبًا في بيئات ثقافية واجتماعية أخرى) والبحث عما يتطابق معها في المجتمع، واعتماد منهج معاكس أساسه البحث عن نظرية «خاصة» تعتمد على دراسة المجتمع المعني، مع الأخذ بالاعتبار طبعًا ما هو مشترك بين المجتمعات والجماعات البشرية، بمعنى الاستفادة من النظريات القائمة، ولكن مع التعرف على ما هو خاص. باختصار، علينا تقديم مساهمتنا الوطنية في العلم الاجتماعي.

إن ظاهرة الدولة كأصحاب عمل، ظاهرة جديدة في بلدنا. ولكنها أصبحت كذلك بالقوة أحيانًا وبالأمر الواقع أحيانًا اخرى. ورغم مرور 100 عام تقريبًا على قيام السلطة ونشوء الدولة الحديثة في الأردن، إلا أن تعامل الجمهور معها بصفتها «مسؤولة» حصل ببطء شديد، ولا تزال ذاكرة كبار السن تحتفظ بذكريات عن ظاهرة حضور الدولة التدريجي هذا. وهذا الأمر لا يأخذه بعين الاعتبار أصحاب فكرة التحول من الريع إلى الإنتاج، متناسين أن تفاصيل إدارة الحياة في الجغرافيا الأردنية تؤكد أن الناس كانوا منتجين بامتياز. إن تتبع مسيرة حبة القمح والمشتغلين بها منذ لحظة بذارها وحتى حصادها يشير إلى شبكة واسعة من المستفيدين، ابتداءً من صاحب حبة القمح، وصولًا إلى من يجمع ما تبقى من تراب مخلوط بقليل من القمح من الفقراء المعدمين، كما كان يحدث في الكثير من القرى.

قبل ثلاثة عشر عامًا، كنت أحضر اعتصامًا لعمال مياومة قادمين من البادية الجنوبية، كانوا يرفعون يافطة مكتوب عليها «لا لسياسات الإفقار»، سألتهم على سبيل الاستفزاز: كيف تقولون إن الحكومة تفقركم بينما كنتم فقراء وقامت الحكومة بتوظيفكم وهي تدفع لكم الرواتب؟ فقال أحدهم بوضوح وبلهجته البدوية: «لا والله ما كِنّا فقرا، كان عِنّا غنمنا وحليبنا ولِبّنّا وصوفنا، وأجت الحكومة رفعت علينا سعر العلف لمّا بعنا كِل شي».

تميز المجتمع الأردني بقدر ملحوظ من المساواتية عندما كانت الزراعة القطاع الأبرز وعندما كان الأردن يصنف كبلد زراعي، لأن ملكيات الأراضي في المناطق الزراعية لم تكن كبيرة وشهدت توزيعًا معقولًا، وكانت الملكيات في الأراضي غير الزراعية تعني المكانة الاجتماعية أكثر من كونها مصدرًا للثروة، وهي عمومًا تحت التصرف الجماعي.

أدركت الدولة في العقود الأولى لقيامها، أهمية ودور قيمة «العدالة» كعنصر حساس في ثقافة المجتمع والناس، وحرصت على مراعاتها، وأتاحت فرص التصعيد، أو ما يعرف بالحراك الاجتماعي صعودًا، عبر توفير عادل للمجالات والمسارات. ولعب التعليم والاستخدام في الجيش والإدارة دورًا مهمًا، بل إن التعليم بالذات أتاح الفرصة لقلب التراتبات الاجتماعية على مستوى المجتمعات المحلية والعشائر، لأن أبناء الملاكين لم يتّجهوا للتعليم بسبب حاجة أهلهم للعمل في الأراضي المتوفرة نسبيًا، بينما اتجه أبناء الفقراء إلى التعليم بكثافة كبديل كان أقل شأنًا في حينه، ولكنه صار عاملًا هامًا وفق تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.

كان من المحتم أن استحقاقات النهج الاقتصادي الجديد (برامج الصندوق والبنك الدوليين والخصخصة وخروج الدولة من قطاعات الخدمة الأساسية) سينتج هذا الصنف من الغضب، وهو صنف جديد في الواقع.

في عقود سابقة كان استخدام كلمات مثل «الطبقات» او «الصراع الطبقي» أو «التحالف الطبقي»، مقتصرًا على الأوساط المثقفة، وخاصة الحزبيين اليساريين. وكنا عندما نقولها أمام الناس نحتاج للكثير من الشرح والتفسير والإقناع، ولم نكن نستطيع أن نجسد لهم هذه المفاهيم بممارسات من حياتهم الواقعية. كان كل مواطن يعرف ويعيش حالات ومشاهد وأحداث واقعية لا تؤيد حدة فكرة الصراع الطبقي أو التمايز الطبقي بالطريقة التي كنا نصر عليها.

اليوم انقلب المشهد تمامًا. لقد شاهدت خطيبًا من المعلمين في معان يتحدث عن الصراع الطبقي وسط تصفيق الجمهور الذي أحس أن الكلمة تمثل حالته تمامًا. ومن الملاحظ أن خطباء من المعلمين المنتمين إلى التيار الإسلامي الذين عادة ما يستخدمون خطابًا دينيًا، أخذوا بلا تردد يتحدثون اليوم عن صراع طبقي بين فقراء وأغنياء أو مستغلين ومستَغلين.

أين تكمن الخطورة؟

من المؤكد أن الحكومة لاحظت كما لاحظ الناس جميعًا أن معلمي القطاع الخاص (المدارس الخاصة) لم يشاركوا في الإضراب، وظهر نقيب أصحاب المدارس الخاصة يتحدث بثقة أن الاحتجاج في القطاع الخاص غير وارد لأن العلاقة مع المعلم يحكمها عقد عمل، يوقع ويفسخ باتفاق الفريقين، والواقع أن هذه هي حال مستخدمي القطاع الخاص في ظل وفرة العرض في قوة العمل في السوق. وفي ظل قوانين العمل السائدة، وضعف الحركة النقابية، يجد عمال القطاع الخاص ومن بينهم المعلمين أنفسهم في موقع ضعف.

هل ستخرج الحكومة باستنتاج يشجعها استراتيجيًا على المزيد من الخصخصة في قطاع التعليم، باعتبار أن ذلك يعفيها من مشهد مواجهة أزمة مثل التي تعيشها الآن؟

في ظل تفكير ضيق الأفق، يَنظر فقط إلى مصلحة الحكومة «كمؤسسة»، فإن الحكومة قد تصل إلى مثل هذا الاستنتاج، ولكنه حتمًا سيكون خيارًا خطيرًا.

مهما كانت مآلات الإضراب الحالي، فإن المشهد اليوم يوضح اصطفاف كتلة اجتماعية كبيرة تتألف من المعلمين والأهالي وجزء من موظفي القطاع العام في وزارات أخرى مماثلة من حيث الوضع المعيشي، إضافة إلى قطاع صغار المتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني، بمعنى حلف المتضررين أو الأكثر تضررًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. ومن الواضح بالمقابل أن قوى اقتصاد السوق لن تقدم البدائل، في ظل الحرص على منح الأولوية للقطاعات المتركزة على حجم رأس المال، ودحر القطاعات المتركزة على قوة العمل (لاحظوا مثلًا التركيز على مسألة المشاريع الريادية في القطاعات الرقمية)، بمعنى غياب نهج تنموي يضمن قدرًا من عدالة التوزيع.

إن البلد أمام صنف خاص من الصراع الاجتماعي، وبمواصفات أردنية.