هذا النص هو ترجمة لجزء من كتاب «زيت النخيل: شحم الإمبراطورية» الصادر عن دار بلوتو في لندن، عام 2022، للباحث الكندي ماكس هايفين، ويضم مقتطفات من الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب.

في السنوات الأخيرة، كثر الحديث عن الأبعاد البيئية المدمرة لصناعة زيت النخيل الذي بات يدخل في عدد هائل من السلع الاستهلاكية، وعن الأوضاع المزرية للعاملين في هذه الصناعة، تحديدًا في جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا وبدرجة أقل في أمريكا اللاتينية. لكن هذا الكتاب القصير يضيء أيضًا على جانب آخر أقل شهرة، وهو تاريخ هذه الصناعة المرتبط بعمق باستعمار إفريقيا وآسيا وما رافقه من استعباد وعنف هائل، إضافة لعلاقة زيت النخيل بتطور الثورة الصناعية ودوره في خلق سلع أساسية راكمت أوروبا عبرها، وما زالت تراكم، ثروات طائلة.

يعد نخيل الزيت أحد أكثر أصناف النبات وفرةً واستخدامًا في العالم. الموطن الأصلي لنباتات إيليس غينينسِس [الاسم العلمي لهذا الصنف من النخيل]، التي نحصل منها على معظم زيت النخيل المستهلك في العالم، هو غرب إفريقيا، حيث ظل الناس يزرعونها ويقدّرونها منذ قرون. من قرون بذورها الباهرة الملونة بلون الزعفران (التي يبلغ وزنها حين تكون جاهزة للحصاد أكثر من 10 كيلوغرامات) استخلص الأفارقة لآلاف السنين لا زيوت الطبخ فحسب، بل أيضًا زيوت المصابيح، ومستحضرات التجميل، والأدوية، والمواد الفنية، وزيوت الطقوس الدينية، والأصبغة. من نسغها يأتي نبيذ النخيل ومجموعة متنوعة من العلاجات. من أوراقها تُسقف البيوت وتُصنع قضبان السهام والرماح. بالأمس واليوم، استخدم زيت النخيل العَطِر الكثيف لأغراض احتفالية وروحانية في أفريقيا وشتاتها. كثيرون يعتبرون زيت النخيل البكر الأحمر طعم الوطن والأهل والتاريخ.

لكن زيت النخيل الذي نعرفه أنا وأنت أمر آخر تمامًا: كالإلهة متعددة الوجوه، يمكن أن نجد المشتقات المصنّعة المستخلصة من ثمرة النخيل في ما يزيد عن 200 مكون مختلف في المنتجات الغذائية والصناعية والمنظفات حول العالم. أصبح الزيت المكرّر المبيّض منزوع الرائحة عنصرًا ثابتًا في النظم الغذائية لمليارات البشر حول العالم، خاصة الفقراء منهم. تخرج هذه السلعة المحايدة المتداولة عالميًا من منشآت التصنيع الكثيف الموجودة بالدرجة الأولى في إندونيسيا وماليزيا، لكن أيضًا في غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، المبنية عادةً في أراض مجزوزة مفرّغة كانت يومًا موطنًا للغابات المطيرة. كثيرًا ما تجد الأسمدة ومبيدات الحشرات والأعشاب، المستخدمة في الزراعة الكثيفة لهذا المحصول التجاري، طريقها إلى المجاري المائية المحلية. في هذه المصانع كما في المزارع التجارية القريبة، حيث تنمو أشجار إيليس غينينسِس المستنبتة في المختبرات في صفوف أنيقة تبعد عن بعضها تسعة أمتار، فإن معظم العمال هم بطريقة أو بأخرى مهجّرون، أحيانًا منذ أجيال عدة. قد يكون السبب حربًا أهلية، أو حملة لمكافحة التمرد دعمتها الإمبريالية، أو الآثار البيئية للتعدين، أو سلب الأرض، أو الحوافز «التنموية» الحكومية أو الدولية الساعية لإعادة إسكان العمال في أماكن أنسب للشركات التي تحتاج العمالة الرخيصة. نتيجة لذلك، فإن عمال زيت النخيل عادة ما يعتمدون على العمالة الهشة لتوفير أساسيات الحياة. وحتى من يملكون بالاسم الأرض التي يعملون فيها يجدون أنفسهم متورطين في أنظمة الاستغلال.

اليوم، نجد زيت النخيل أو مشتقاته في حوالي 50% من أطعمة المتاجر في العالم؛ في الأطعمة المصنّعة والمعالجة كالسلع المخبوزة والمغلفة، والشعيرية، ومنتجات الألبان، والأطعمة الخفيفة.

اليوم، نجد أنا وأنت زيت النخيل أو مشتقاته في ما يقدر بـ50% من أطعمة المتاجر في العالم، في الأغلب في الأطعمة المصنّعة والمعالجة كالسلع المخبوزة والمغلفة، والأطعمة القابلة للدهن، والشعيرية، ومنتجات الألبان، والأطعمة الخفيفة. لكن زيت النخيل يدخل أجسامنا أيضًا بكميات قليلة عبر عدد مذهل ومتنوع من المواد الحافظة والمكثّفات وعوامل التثبيت والمخثّرات والمواد المضافة. إن التركيب الكيميائي الفريد لزيت النخيل ورخصه الشديد يجعلانه مضافًا مثاليًا للأطعمة المصنّعة لمنحها عمرًا أطول وتسهيل نقلها عبر شبكات التجارة الممتدة عالميًا. يغطي زيت النخيل أجسامنا أيضًا: فهو يدخل في الجزء الأكبر من مستحضرات التجميل (رغم أن بعض العلامات التجارية الفاخرة تتفاخر أحيانًا بتجنبه). إنه عنصر مهم في إنتاج المواد البلاستيكية، والأصباغ، والحبر، والطلاء، وحتى المنتجات الورقية، بما فيها الأغلفة. ويدخل أيضًا في الكثير من الحبوب والأقراص والتحاميل، وغيرها من المنتجات الطبية الاستهلاكية. كما يستخدم في عدد وافر من العمليات الصناعية والمنتجات المصنّعة، وبشكل خاص مخفّضات التوتر السطحي التي تشكل جزءًا هامًا من مزّلقات الآلات، وعمليات الصبغ والتلوين وطيف ضخم من العمليات الأخرى. في عام 2020، استُهلك 72 مليون طن من زيت النخيل المكرر حول العالم، أي قرابة 20 رطلًا [9 كيلوغرامات] لكل إنسان. لقد غيرت زراعته المكثفة عالمنا: فأكثر من 27 مليون هكتار من مساحة الكوكب مخصصة لزراعة نخيل الزيت، أي ما يفوق مساحة نيوزيلندا ويقارب مساحة كل الأراضي الزراعية في فرنسا. يضيف إفراغ الغابات وخاصة أراضي الخث [البيتموس] من أجل زراعة نخيل الزيت كميات معتبرة من الكربون إلى غلافنا الجوي، تقارب 6% من مجمل الانبعاثات السنوية العالمية، مما يساهم في رفع مخاطر تغير المناخ الجسيمة، والتي لا توزع بالتساوي حتمًا.

كيف حدث كل ذلك؟ يجب أن تبدأ قصتنا من جذور هذه السلعة العالمية، التي تنبع من الاستعمار الأوروبي لغرب إفريقيا في القرن التاسع عشر، حيث قُدمت حياة ملايين البشر قربانًا على مذبح ذلك الإله ذي الوجوه الثلاثة: التراكم الرأسمالي، والتفوق الأبيض، والتنافس الإمبريالي.

حتى نسرد قصة زيت النخيل بوصفها قصة تضحية رأسمالية بالبشر، علينا أن نبدأ من عام 1897، حين شُنت «الحملة العقابية البريطانية» ضد مملكة الإدو، في ما بات يعرف اليوم بنيجيريا، التي زُعم أنها حملة لنشر الحضارة، والثأر للشرف البريطاني، والتدخل للقضاء على مملكة إفريقية قُدمت ممارستها للقرابين البشرية في الصحافة البريطانية بشكل تحريضي ماجن. في الحقيقة، إلى جانب شهوة الغزو والسلب وأطماع المسؤولين الوضيعين، كان أحد أهم دوافع الحملة هو تأمين إنتاج زيت النخيل المدرّ للأرباح في غرب إفريقيا لصالح الشركات البريطانية.

مدينة بنين كما رسمها الهولندي أولفرت دابر عام 1668.

قرابين بشرية على مذبح الرأسمالية

عرف الأوروبيون مملكة الإدو [التي تعرف أيضًا بمملكة بنين نسبة لعاصمتها] منذ القرن الرابع عشر بوصفها مجتمعًا سياسيًا منظمًا وقويًا في غرب إفريقيا، تنظمه زعامة روحية سياسية يمثّلها الأوبا وعائلته الملكية، التي كانت الملكة الأرملة المتنفذة أبرز أعضائها. كانت عاصمتها بنين ذات عظمة أسطورية وتطور هندسي، ونافست كبرى المدن الأوروبية في الحجم والتنظيم الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر. في هذا المجتمع المقسم بصرامة إلى شرائح اجتماعية، جسّدت الآثار المعروفة اليوم بـ«برونزيات بنين» قرونًا من تاريخ الإدو، ولا يوجد لأهميتها الثقافية نظير أوروبي. لدينا اليوم بضعة صور لهذه الآثار في موقعها الأصلي، نرى فيها تماثيل ملمّعة بزيت النخيل منصوبة على المذابح، وأطباقًا مصقولة معلقة تزين العمدان العريضة التي رفعت عليها السقوف الواسعة للمباني العامة، ومنحوتات مستوحاة من الطبيعة تزين المعمار الخارجي. بعض هذه الآثار كان زخرفيًا، مجسدًا ثمرة أجيال من الحرفية العالية والتقسيم التخصصي للعمل، فيما مثلت قطع كثيرة سجلات للنسب الأرستقراطي أو للأحداث التاريخية في المملكة، أي كانت أشبه بمكتبة منحوتة. وصُنّعت قطع أخرى بغرض التجارة، بما في ذلك مع الأوروبيين؛ تجارةٌ كثيرًا ما كانت مقوّمة بزيت النخيل.

يدخل زيت النخيل أجسامنا بكميات قليلة عبر عدد مذهل ومتنوع من المواد الحافظة والمكثّفات وعوامل التثبيت والمخثّرات والمواد المضافة.

في بعض مشاهدها، جسّدت هذه البرونزيات التصوير الفني لإمبراطورية إفريقية بُنيت على ثروات زيت النخيل. كانت عاصمة هذه الإمبراطورية المركزَ الاقتصادي والإداري والثقافي والديني لنظام مترامي الأطراف يعتاش على هذه المادة متعددة الاستخدامات. كثيرًا ما كانت ظروف وعلاقات إنتاج زيت النخيل تعتمد على مكانة المرء في الإمبراطورية: يمكن لعائلات الأعيان الأغنياء أن يشرفوا على مجموعات كبيرة من العمال العبيد الذين يرعون النباتات، ويتسلقونها لحصاد ثمارها، ويشرفون على عملية التخمير، ويفصلون وينقّون الزيت، وينقلون السلعة للسوق. كانت الجماعات المسبية لدى الإدو تدفع فديتها بزيت النخيل أيضًا. وكان العمال وغيرهم ممن هم خارج النخب ينتجون زيتهم الخاص لاستخدامه أو بيعه من أجل توفير متطلبات المعيشة أو الضرائب. كما في كثير من المجتمعات المتنوعة في المنطقة، لعب زيت النخيل دور محوريًا، وساهمت علاقات إنتاجه في تشكيل نمط حياة بأكمله.

اليوم، بفضل جهود الحكومة النيجيرية وحلفائها على مدى عقود، هناك حركة قوية لإرغام المتاحف والمؤسسات الثقافية الغربية على إعادة هذه الآثار. فقد استولى البريطانيون على البرونزيات حين أحرقوا العاصمة بنين، لتباع في المزادات في أوروبا في وقت لاحق من تلك السنة، ليعوّض البريطانيون بها تكاليف الحملة ذاتها. منذ عام 1991، تقبع البرونزيات أسيرة جناح ساينسبوري في المتحف البريطاني. يحمل الجناح اسم عائلة ساينسبوري الثرية، التي جلس كثير من أعضائها على مقاعد مجلس اللوردات البريطاني. جمعت العائلة الثروة التي مكّنتها من تقديم هذه الهدية للمتحف البريطاني عبر سلسلة المتاجر الكبرى الناجحة التي تملكها، التي يدخل زيت النخيل في نصف المنتجات الموجودة على رفوفها.

إلى اليمين (أعلى) بريطانيون يجمعون الآثار من القصر الملكي في بنين بعد نهبه، عام 1897. وإلى اليسار (أسفل) برونزيات بنين في المتحف البريطاني، النيويورك تايمز.

كانت الحملة العقابية البريطانية ضد مملكة الإدو، كما يشير اسمها الوقح، مَهمة لنيل الثأر العنصري الإمبريالي. ففي أربعينيات القرن التاسع عشر، كانت بريطانيا تسعى لإحكام سيطرتها على المناطق المعروفة اليوم بنيجيريا وجعلها منطقة نفوذ حصرية لها. حُسم لها ذلك في مؤتمر برلين سيئ السمعة عام 1885، حين تقاسمت القوى الاستعمارية الأوروبية إفريقيا وسط غرفة مزخرفة، في أحد أيام الشتاء البارد الماطر في عاصمة الإمبراطورية الألمانية الموحّدة حديثًا. سبقت المؤتمر عقودٌ من التسابق بين القوى الأوروبية لتأمين اتفاقيات حصرية (شديدة الإجحاف) مع الملوك الأفارقة والكارتيلات التجارية. في أعقاب مؤتمر برلين، باشرت الإمبراطورية البريطانية بشن «الحملات العقابية» بشكل متكرر لمعاقبة الممالك والكارتيلات الإفريقية على رفضها الانصياع لهذه الاتفاقيات المبتزَّة، أو لإيقافها تصدير زيت النخيل، أو لاعتراضها بأي شكل تقريبًا مراكمة البريطانيين لرؤوس الأموال.

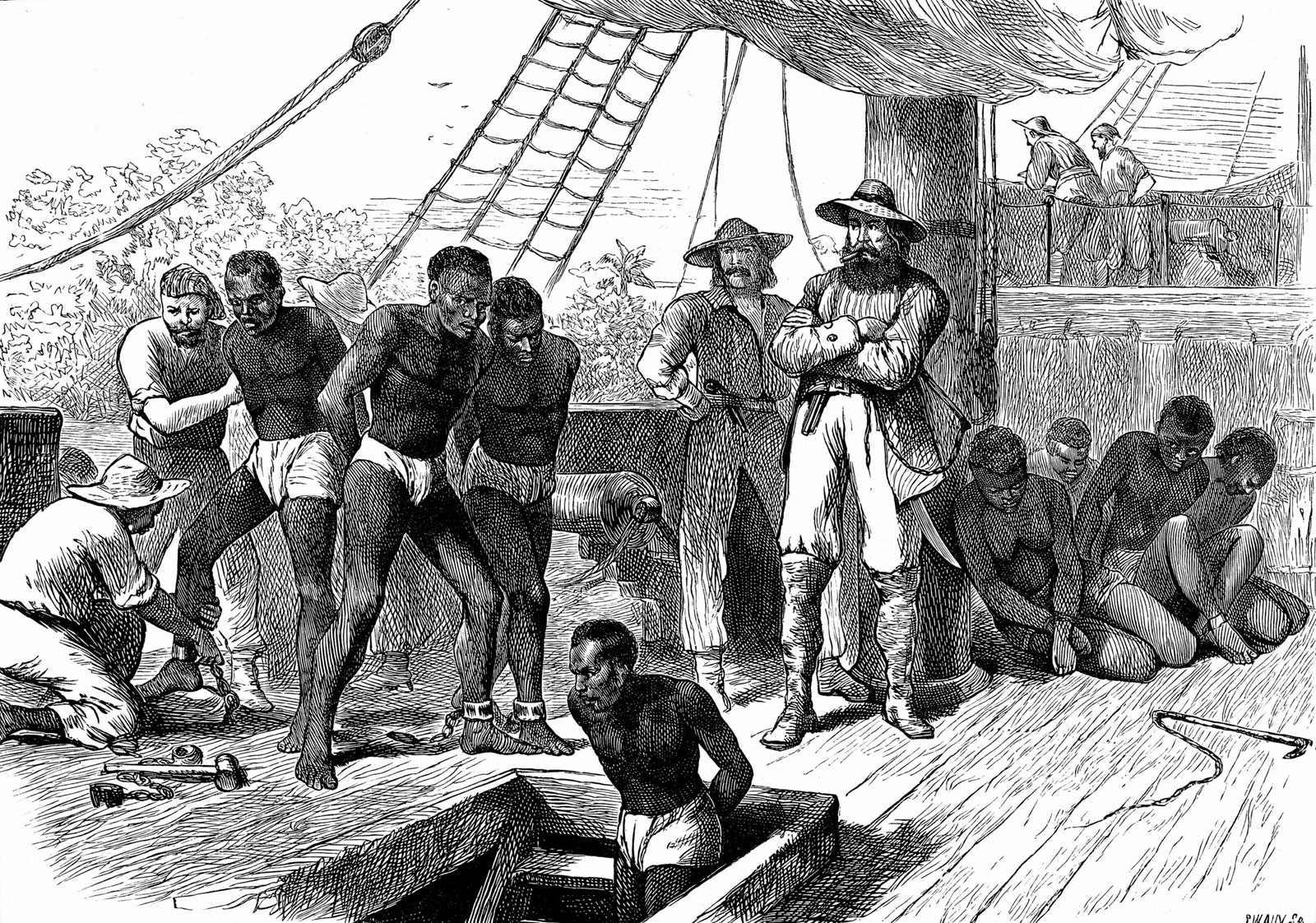

كانت الحملة مثالًا على نوعية الأفعال الإمبريالية التي أنهت قرنًا مزلزلًا في المنطقة. بدأ القضاء على العبودية في الإمبراطورية البريطانية بفرض القيود على تجارة الرق عام 1807، بفضل ثورات امتدت عبر العالم، أشعلها العبيد أنفسهم بالدرجة الأولى والأهم، لكن أيضًا بمشاركة الطبقات العاملة والمناضلين لإنهاء العبودية والمصلحين الدينيين في إنجلترا. في أعقاب هذا النصر الشعبي، وجّه كثير من تجار ليفربول، الذين راكموا الثروات عبر هذه الفظائع المروعة، مشاريعهم نحو استخلاص زيت النخيل من غرب إفريقيا -بما فيها المنطقة التي عرفها البريطانيون باسم أنهار الزيت، نسبة لزيت النخيل- وتصديره إلى أوروبا. نشأ سوق زيت غرب إفريقيا العابر للمحيطات من قلب تجارة الرق، حيث كان عادة يحمّل على متن السفن لإطعام الأفارقة المستعبَدين خلال الرحلة، أو لتزييت أجسادهم عند الوصول، لإضفاء بريق يجعلهم أشد قابلية للتسويق، أو لإخفاء حدة جروحهم وندبهم عن أعين المشترين المحتملين.

أسرى أفارقة يساقون إلى سفينة على شواطئ غرب إفريقيا ليباعوا كعبيد، 1880.

في هذه الأثناء، أصبح زيت النخيل أحد المكونات الأساسية للحداثة الرأسمالية الإمبريالية. حتى نأخذ صورة عن حجم هذه التجارة، فقد زادت واردات زيت النخيل إلى بريطانيا (التي تحكمت حينها بقرابة ثلاثة أرباع تجارته عالميًا) 566 ضعفًا بين عامي 1807 و1897 الذي شهد ذروة استيراده. في تلك السنة، أُفرغ في موانئ ليفربول ولندن وبريستول 63,147 طنًا من الزيت المكرر، وهو ما مثّل حصيلة ما يتراوح بين 8 و27 مليون يوم عمل من جهد الأفارقة، تمتد بين الزراعة والحصاد والمعالجة والنقل والبيع. تشير إحصائيات عام 1830 إلى أن زيت النخيل بيع في أسواق ليفربول بعشرة أضعاف السعر الذي اشتُري به من المنتجين الأفارقة. في أوروبا، شكلّ زيت النخيل شحمًا ضروريًا للآلات الصناعية، وقاطرات السكك الحديدية، والمحركات البخارية، وغيرها. كان الزيت أيضًا أساسيًا في عدد من المنتجات الاستهلاكية الجديدة في أواخر القرن التاسع عشر: الصابون، والشموع الرخيصة، وعلب التنك، ولاحقًا، المارغرين. كان اشتهاء هذه المادة التي بدت سحريةً هو ما جاء بالأوروبيين إلى غرب إفريقيا. وقد شهدت شعبية استخدام أشجار النخيل للزينة في لندن الفيكتورية على أهمية هذا المحصول، سواء كمادة خام أو كتذكار غنمته الإمبريالية.

غيرت زراعة نخيل الزيت المكثفة عالمنا، فأكثر من 27 مليون هكتار من مساحة الكوكب مخصصة لزراعة نخيل الزيت، أي ما يفوق مساحة نيوزيلندا ويقارب مساحة كل الأراضي الزراعية في فرنسا.

في أوائل القرن التاسع عشر، اكتفى التجار البريطانيون بشراء زيت النخيل الإفريقي من على متن السفن أو من المخازن الراسية عند مصبات الأنهار، تاركين استخلاص الزيت من الأراضي الداخلية للنخب الإفريقية الساحلية. حقق التجار الأوروبيون ثروات ضخمة بشراء البضائع من التجار الأفارقة عن طريق الائتمان أو «الثقة»، لضمان تدفق السلع بشكل منتظم. وبحلول منتصف القرن، تراجعت حصة الشركات العائلية البريطانية القديمة في المخازن الساحلية لصالح «برابرة زيت النخيل»، أي الرياديين الأوروبيين شديدي العنف، الذين كانوا يُشتمون في بريطانيا لتصرفاتهم الفجة، لكن يُقدرَّون في الوقت نفسه لجنيهم الأرباح للمستثمرين البريطانيين. مع تزايد الطلب الأوروبي، ومع ظهور السفن البخارية والأدوية المضادة للملاريا وتقنيات أخرى، وبدء تحكم الشركات ذات رأس المال المشترك بالتجارة، بدأ الأوروبيون ينتقلون شيئًا فشيئًا إلى الأراضي الداخلية ويتحكمون بشكل مباشر بإنتاج زيت النخيل. كما يؤكد والتر رودني، فعبر صناعة زيت النخيل، «لم تعد شركات ليفربول تستغل إفريقيا عبر نقل عمالتها جسديًا إلى جزء آخر من العالم، بل باتت تستغل عمالتها وموادها الخام داخل إفريقيا نفسها». إن عنابر السفن ودفاتر المحاسبة التي كانت تحول أعمار الأفارقة إلى قوة عمل خام قابلة للتلف والاستبدال لتباع في دول الاستعمار الاستيطاني في الأمريكيتين، باتت الآن تنقل ثمار العمل الإفريقي إلى أوروبا.

لكن بحلول نهاية القرن، بلغت متطلبات الصناعة والتنافس الإمبريالي المتصاعد حدًا شجّع الإدارة البريطانية على اتخاذ خطوات أقسى. كانت الإمبراطوريات الأوروبية -التي اختبأت خلف لغة جلب الحضارة إلى الشعوب الجاهلة- ترى بأن الأفارقة يهدرون موارد ثمينة بسبب إصرارهم على أساليب تقليدية في الزراعة والتجارة، التي يجب تنظيمها بأشكال أكثر عقلانية وعلمية، كما زعموا، لمصلحة الأفارقة أنفسهم.

خريطة هولندية لغرب إفريقيا تعود لعام 1664 تظهر فيها مملكة الإدو وعاصمتها بنين، المشار لها بالنجمة.

من المهم هنا الإشارة إلى محورية الشركة كبنية رأسمالية في هذه القصة؛ هذا الاختلاق القانوني الغريب الذي تحول إلى حقيقة. علينا أن نتذكر أن هذا الكيان الشاذ المتوحش، الذي وُلد لتسهيل المشاريع الاستعمارية ومشاريع الاستعباد التي أطلقتها البرجوازيات الأوروبية، والذي لا هدف له سوى توليد الأرباح لحاملي الأسهم، مُنح الصفة الاعتبارية القانونية في القانون الأوروبي قبل أن يعترف هذا القانون بمعظم سكان الأرض كبشر كاملي الإنسانية بوقت طويل. بحلول الحملة العقابية، كانت مصالح الشركات الكبرى تهيمن على تجارة زيت النخيل، وكانت هذه الشركات قادرة ليس فقط على توليد رأس مال كبير والاحتفاظ بالتجار والمدراء الماهرين، بل أيضًا على توظيف قوات عسكرية خاصة وجماعات ضغط متنفذة.

في تلك الأثناء، بُررت الحملة العقابية عام 1897 للعامة في بريطانيا عبر فكرة التأثير الحضاري المتأصل في التجارة الحرة، وبوصفها طريقة لإنهاء الممارسة الهمجية المتمثلة في تقديم القرابين البشرية. لعقود، صُورت مملكة الإدو في الصحافة البريطانية كمدينة دموية يحكمها طاغية لا يعرف الرحمة، يأمر بتقديم اللحم الحي المزيّت قربانًا لإرضاء آلهته الوحشيين. لكن لعل ما استفظعه البريطانيون أكثر من القرابين البشرية هو الطريقة التي استدعى فيها الأوبا قوة «الجوجو» الخارقة كسبب لتحريم أو احتكار تبادل بعض السلع، مهددًا بذلك فكرة «التجارة الحرة» التي فتنت الأوروبيين. كان زيت النخيل يعد مادة مقدسة، بالتالي وضع تحت تصرف الأوبا الذي نظّم الاتجار به بشكل صارم، مزعجًا بذلك التجار البريطانيين.

تبقى مسألة كيف ولماذا وبأي تداعيات مارست مملكة الإدو تقديم القرابين البشرية قيدَ سجالٍ تاريخي، تخيم عليه حقيقة أن السجلات «الموثوقة» الوحيدة التي نملكها هي تلك التي نقلها الأوروبيون، عادة بغرض التشهير وشرعنة التدخل التبشيري أو العسكري. وبينما لا يشكك سوى قلة من المؤرخين بأن هذه الممارسات وقعت بالفعل، يجادل البعض بأنها لم تكن طقوسًا دينية دموية بقدر ما كانت أقرب لحكم الإعدام، ضمن مجتمع ديني تضفى فيه على أفعال الدولة قيمة روحانية. قد لا نتيقن أبدًا من الدور الذي لعبته القرابين البشرية في مملكة الإدو، وليس هذا مهمًا جدًا لقصتنا. ما يهم أكثر هو كيف استخدم البريطانيون قصة القرابين البشرية. فقد برروا غزوهم باسم التدخل لإيقاف هذه الممارسة البشعة، فيما ساهمت قصص القرابين التي قُدمت بشكل استعراضي في التعتيم على عنف الغزو نفسه وتطبيعه والتقليل من شأنه، وهو ما ينسحب على النظام الإمبريالي الذي كان هذا العنف جزءًا منه. لقد حوّل هذا الغزو حضارات بأسرها إلى ركام، وشعوبًا بأكملها إلى خدم أذلاء.

أفارقة يبيعون ثمار النخيل لمشتر أوروبي، في منطقة أنهار الزيت ضمن ما بات اليوم نيجيريا، مطلع القرن العشرين.

قاوم الأفارقة كل هذا في خرائب مملكة الإدو وفي أماكن أخرى. فقد شن النبلاء والجنود التابعون للأوبا بعد تهجيرهم حرب غوار ضد الاحتلال البريطاني لقرابة عامين بعد سقوط المملكة. ولم يسلّم الأوبا، رغم نفيه المذلّ، عرشه رسميًا قط، وما زال سليلوه اليوم يشغلون منصبًا رمزيًا في مقاطعة إدو النيجيرية. وحتى حين كانت المقاومة العسكرية والسياسية مستحيلة، وجد الأفارقة طرقًا عدة للمقاومة والتمرد. شمل ذلك رفض العمل، وتخريب البنى التحتية، وإتلاف المؤن، وتسريب الموارد، وأعمالًا أصغر. عام 1929، نشبت «حرب النساء» التي زاد عدد بطلاتها عن العشرة آلاف، نتيجة الآلية التي حكمت فيها الإدارة الاستعمارية البريطانية البلادَ عبر كبار الوكلاء، الذين عادة ما كانوا رجالًا فاسدين، يجمعون الضرائب الإمبريالية الباهظة، خاصةً من تجار زيت النخيل.

في قصة استخراج زيت النخيل، تتقاطع العمليات الرأسمالية مع التراتبيات والمظالم المحلية، بما فيها استمرار العبودية وهيمنة النخب القديمة والصاعدة. لكن هذه التعقيدات لا يجب أن تثنينا عن إدراك أن كلًا من الرأسمالية والعنصرية والاستعمار قد تداخلت وشكّلت بعضها بعضًا في هذا السياق، وهو ما ما زال مستمرًا في عصرنا الحالي. في دراستها المذهلة لغابات إندونيسيا، التي يجري جز الكثير منها اليوم لإتاحة المجال لمزارع زيت النخيل الكبرى، تحثنا الباحثة في الأنثروبولوجيا آنا تسينغ على فهم تطور الرأسمالية عبر النظر في الصدامات بين منطق التراكم الكوني الذي تحمله الرأسمالية، والثقافات وأنماط الحياة وبنى السلطة المحلية. عبر تتبع زيت النخيل، يمكننا أن نضيء على تجاذبات السلطة والمقاومة التي تشكل المادة الخام للعالم الذي نخلقه سويًا، وأن نفهم كيف يتشابك الماضي والحاضر.

«فيتيش» أوروبا وصناعتها

كان السبب الأساسي لاهتمام البريطانيين وغيرهم من الأوروبيين بإنتاج زيت النخيل في غرب إفريقيا هو حاجتهم إليه كمزيّت صناعي. فقد تطلب التصنيع المتسارع في أوروبا في القرن التاسع عشر ملايين الليترات من زيت النخيل المكرر سنويًا، سواء بمفرده أو بإضافته لزيوت أخرى، كوسيلة لتبريد وحماية الأجهزة الصناعية في المصانع والورش العامة والسكك الحديدية وغيرها. ليس من المبالغة القول بأن زيت النخيل الإفريقي المكرر قد شحّم عجلات الإمبريالية، حرفيًا ومجازيًا.

كان هذا السوقَ الأساسي الذي اتجه إليه تجار ليفربول بعد عام 1807، حين مُنعوا من تجارة الرق التي حققت لهم أرباحًا هائلة. وظّف هؤلاء التجار علماءَ الكيمياء والمستثمرين لتطوير تركيبات واستخدامات جديدة لزيت النخيل وترويج استخدامه بين الصناعيين وغيرهم. قبل انتشار زيت النخيل، كان الأوروبيون عادةً يستخدمون الشحم الحيواني، لكن بحلول القرن التاسع عشر، مع تزايد طلب الجيوش الإمبريالية الأوروبية عليه واضطراب سلاسل الإمداد بفعل الحرب، ارتفعت تكاليفه. وبالإضافة إلى كونه باهظًا نسبيًا، كان الشحم الحيواني كريه الرائحة ويمكن أن يفسد، خاصة خلال الرحلات البحرية الطويلة وفي الأدغال الحارة الرطبة. في المقابل، بينما كانت كلف استيراد زيت النخيل في البداية مرتفعة، فإن توسّع اقتصاده وظهور السفن البخارية سرعان ما دفعا الأسعار للهبوط. بحلول الحملة العقابية عام 1897، كان سعره قد انحدر بشدة، جزئيًا لأن قسمًا كبيرًا في غرب إفريقيا بات مخصصًا لتصنيعه، إضافة للتنافس بين التجار الأوروبيين. فضلًا عن ذلك، كانت تكنولوجيا استخراج الزيوت المصفاة من الفحم والنفط تزداد انتشارًا في ذلك الوقت نظرًا لسعرها والدقة التي يمكن هندستها بها لغايات صناعية محددة.

بالتالي، قد يظن المرء أن الإمبراطورية البريطانية ستجد زيت النخيل رخيصًا بشكل لا يبرر القوة العسكرية المستثمرة في الحملة العقابية، ولاحقًا في الإدارة الاستعمارية. في الحقيقة، فقد خلق ذلك حالة من التردد في الحكومة الاستعمارية التي لم ترد أن تثقل كاهلها «محميةٌ» متمردة غير مربحة جديدة. لكن كما أوضح كارل ماركس وأكدت روزا لوكسمبورغ، فعلى عكس التوقعات الوردية التي قدمها علماء الاقتصاد السياسي البرجوازيون، فإن ردة فعل رأس المال على انخفاض الأسعار وإشباع الأسواق هي ببساطة المزيد من العنف، من أجل خلق آفاق جديدة للتراكم. عبر الإمبريالية، تتنافس الإمبراطوريات لفتح أسواق جديدة أو تشن الحروب لإبادة الشعوب أو تدمير ثرواتها المتراكمة. في حالة منطقة زيت النخيل في غرب إفريقيا، تمثلت ردة الفعل هذه في توسيع الشركات الأوروبية أعمالها من الشواطئ إلى الأراضي الداخلية في محاولة لاختصار الوسطاء الأفارقة وتقويض سلطة النخب المحلية التي تحكمت بإمدادات السلعة. طالب هؤلاء الرأسماليون الأوروبيون إمبراطورياتهم باستخدام القوة والتهديدات العسكرية لفرض الظروف التي يحتاجونها.

بين مطلع القرن التاسع عشر ونهايته، تضاعفت واردات زيت النخيل إلى بريطانيا 566 مرّة، ليشكّل أحد المكوّنات الأساسية للحداثة الرأسمالية الإمبريالية.

في أواخر القرن التاسع عشر، كان زيت النخيل الوقود الأوسع شعبية لإنتاج الشموع، قبل صعود الفحم والزيوت النفطية وانتشار الكهرباء على نطاق واسع. على عكس الشحم الحيواني، كانت شموع زيت النخيل تحترق بشكل أنظف وأقل رائحة، كما كان إنتاجها أرخص لأن الجزء الأعظم من العمالة المسخّرة لاستخراج الزيت كانت عمالة إفريقية مستغَلة بعيدة. لكن شموع زيت النخيل قُدمت إلى المستهلكين الأوروبيين كخيار أخلاقي، فقد سَوّق تجار زيت النخيل في ليفربول وزبائنُهم، خاصة صنّاع الشموع والصابون، منتجاتهم باعتبارها هبةً للأفارقة يمكن أن تشجعهم على العمل في تصدير زيت النخيل كوسيلة للانتقال من مؤسسات العبودية نحو مرحلة جديدة.

في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، طوّر علماء الكيمياء تقنيات قادت لتبييض زيت النخيل وإزالة رائحته لاستخدامه كأساس لصناعة الصابون، فتضاعف استهلاك البريطانيين للصابون بين عامي 1801 و1833. وبينما بدأ زيت النخيل كمادة مضافة للصوابين الفاخرة، فقد حولته الثورة الصناعية إلى أساسٍ للسلعة التي باتت حاجة يومية. احتفي بشركات مثل ليفر – وهي سلف شركة يونيليفر الحالية، التي ما تزال إحدى أكبر مستهلكي زيت النخيل في العالم- بوصفها رأسمالية رؤيوية خيّرة، لسياسات مالكها وليام ليفر «المتنورة» تجاه عماله الأوروبيين. لكن معاملة الشركة للعمال الأفارقة نبعت مباشرة من آليات القمع الوحشية التي سُلطت عليهم فوق السواحل نفسها خلال تجارة العبيد، بعد تطويرها ودمجها بأحدث نظريات وممارسات إدارة المزارع التجارية. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في حالة الكونغو التي نالت ليفر فيها امتيازات كبرى لتأسيس مزرعة نخيل كثيفة، موظفةً المنهجيات الصناعية لزراعة وحصاد ومعالجة تلك الثمرة التي ظلت حتى حينه تتيح لصغار الملاك الحفاظ على شيء من الاستقلالية والمهارة.

إلى اليمين (أعلى) عاملات في مصنع صنلايت للصابون في ليفربول، التابع لشركة ليفر، عام 1897. وإلى اليسار (أسفل) براميل زيت النخيل تصل ميناء ليفربول لاستخدامها في صناعة الصابون لشركة ليفر، عام 1897.

كان نموذج المزرعة التجارية الكبيرة (Plantation)، كما يقول مؤرخ زيت النخيل جوناثان إي. روبنز، عبارة عن صيرورة عميقة تعمل على «خلق طبيعة جديدة ونزع المحلية عن مكان معين عبر إفراغه من الغطاء النباتي، وطرد سكانه من البشر والحيوانات، وتسييج المنطقة واستنزافها وريّها إلى أن تطابق نموذجًا كونيًا محددًا»، ويحدث كل هذا في إطار اقتصادي أوسع يوفّر موارد للمدخلات وأسواقًا للمخرجات. هذه المزرعة هي تقنية لم تكن لتوجد إلا مع الحداثة والاستعمار؛ آلةٌ تحوّل الأرض والعمالة المتشابكين معًا إلى ثروات خاصة.

لم تكن مزارع ليفر في غرب إفريقيا بالنجاح الذي تأمله، جزئيًا بفضل أشكال المقاومة والرفض اليوميين اللذين مارسهما العمال. في الكونغو خلال الاستعمار البلجيكي وفي أماكن أخرى حازت فيها ليفر على امتيازات، كان العمال بشكل متكرر يتجاهلون التعليمات أو يتعمدون إساءة فهمها، أو يجدون طرقًا لتسريب الموارد، أو يرفضون العمل أو العمل بجد، ما قاد الشركة «لابتكار» ظروف أشد دموية واستغلالًا للعمال، بما فيها مسألتان ما زالتا بالغتي الأهمية اليوم: قيود الديون والعقود المجحفة، واستخدام عنف المليشيات والعصابات، بالعلن أو بالسر.

لم ينبع نجاح ليفر، الذي دخل الصناعة متأخرةً نسبيًا، من جودة منتجه أو كفاءة عملياته التشغيلية بقدر ما نبع من ذكائه في التسويق. بحلول عشرينيات القرن العشرين، صار مستوردو زيت النخيل، بمن فيهم أنطونيوس يورغنز ووليام ليفر [اللذين ستندمج شركتاهما لتشكلا يونيليفر بعدها بسنوات]، مصممين على توسيع أسواقهم وأثرياء بما يكفي لشراء متاجر التجزئة الفاخرة، وهي سلف ما يعرف اليوم بالسوبر ماركت، لتأمين وصولٍ مباشرٍ إلى المستهلكين عبر سلاسل من المتاجر. مع نهاية القرن الماضي، بلغ استهلاك الفرد البريطاني ما معدله 17 رطلًا [1.7 كيلوغرام] من الصابون سنويًا. جرى ذلك عبر ربط الصابون بقيم العصر المهيمنة؛ فقد سُوّق الصابون أولًا لنساء الطبقات الوسطى ثم لنساء الطبقات العامة، كوسيلة لرعاية الأسرة والبيت وحمايتهما من أخطار العالم الخارجي وقذارته. استغلت هذه الإعلانات الصور المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأسرة وأعادت إنتاجها، تلك الصور التي خدمت التراكم الرأسمالي في النهاية، كما توضح المفكرة الراديكالية سيلفيا فيدريتشي. ساهمت مثل هذه الإعلانات في تطبيع صورة المرأة البروليتارية: عاملة منزلية غير مدفوعة الأجر يُتوقع منها أن تقدم العمل الإنجابي الذي يمكّن المعيل من العودة إلى العمل كل يوم، وأن تحمل وتنشئ جيلًا جديدًا من العمال كذلك.

تطلب التصنيع المتسارع في أوروبا القرن التاسع عشر ملايين الليترات من زيت النخيل المكرر سنويًا، كوسيلة لتبريد وحماية الأجهزة الصناعية في المصانع والورش العامة والسكك الحديدية

كما حدث مع الشموع، سُوّق الصابون المصنوع من زيت النخيل باستخدام لغة التفوق الأبيض. في بعض الإعلانات، انقلب الأطفال السود بيضًا عند استخدام الصابون، لتُربط البشرة الداكنة بالقذارة الحيوانية والانحطاط، والبياض بالنقاء والنظافة والحضارة. لاحقًا، باتت الإعلانات تعبّر صراحة عن أن نقل الصابون والنظافة «الحديثة» إلى «الأعراق الأدنى» في الأرض هو جزء من مهمة الإمبراطورية وعبء الرجل الأبيض. قُدّم المشروع الإمبريالي العنصري الذي أفاد الطبقة الحاكمة بشكل كبير إلى الطبقات الوسطى ثم العاملة بوصفه مشروعًا مشتركًا بين الأعراق، سعيًا للتخفيف من التوتر الطبقي المتصاعد.

بهذا المعنى، شكّل الصابون سلعة «فيتيشية» بحق. بالنسبة لكارل ماركس، الذي لا بد أنه رأى هذه الإعلانات بشكل شبه يومي قرب بيته في حي سوهو في لندن، فإن فيتشية السلعة هي في الأساس صيرورة نسيان؛ إنها تعبر عن الكيفية التي تجعلنا نعتبر سلعًا معينة سحرية أو ذات قوة متأصلة، وتبدو لنا وكأنها أتت من اللامكان، منفصلةً عن الآليات الاجتماعية الاقتصادية التي أنتجتها. ما يُنسى هنا هو جذور الصابون النابعة من استغلال الإمبريالية للعمالة الإفريقية، وعمال المصانع الذين حوّلوا زيت النخيل إلى صابون.

يستمر هذا النوع من الفصل في عالمنا اليوم، فالأمر ليس فقط أننا «ننسى» أن كثير من سلع حياتنا اليومية، بما فيها الصابون، تعتمد على زيت النخيل، ولا أن كثير منا يجهلون الأثمان البشرية والبيئية الهائلة لإنتاجه. بل تمتد هذه الفيتيشية إلى عالم المناصرة والنشطاء والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال زيت النخيل. لأسباب عملية مفهومة، يتخذ الكثير من الحملات أهدافًا فيتيشية جاذبة، كمأساة قرد الأورانغوتان [إنسان الغاب] الكاريزماتي، الذي بات إفراغ الغابات يحرمه من موطنه الطبيعي. وفي أحيان أخرى، تستهدف الحملات منتجات بعينها، مثل النوتيلا الشهيرة. وكثيرًا ما يُسلط الضوء على صغار منتجي زيت النخيل أو أصحاب الحيازات الصغيرة من السكان الأصليين المحرومين بوصفهم الضحايا المثاليين للامبالاة المستهلك الغربي أو شجع الشركات الكبرى.

هذا مفهوم نوعًا ما، فهذه المنظمات تتنافس على انتباه الناس وتعاطفهم، في محاولة للتحشيد والتأثير على صناعة ضخمة وقوية. لكنها في النهاية تساهم في خلق فيتيشية تذكر بالفيتيشية التي ظهرت في إعلانات الصابون في القرن التاسع عشر، وليس فقط حين تُصوّر أشخاصًا سمرًا يحتاجون إحسان المستهلك الأبيض. عبر التركيز على هذا الحيوان أو الإنسان أو ذاك من ضحايا صناعة زيت النخيل، أو هذه الشركة أو ذلك المنتج، فإن هذه الحملات تساهم بغير قصد في نسيان الصورة الكلية التي تربط جميع وجوه هذه السلعة، والتي تبدأ من التاريخ المبكر لزراعة النخيل في غرب إفريقيا.