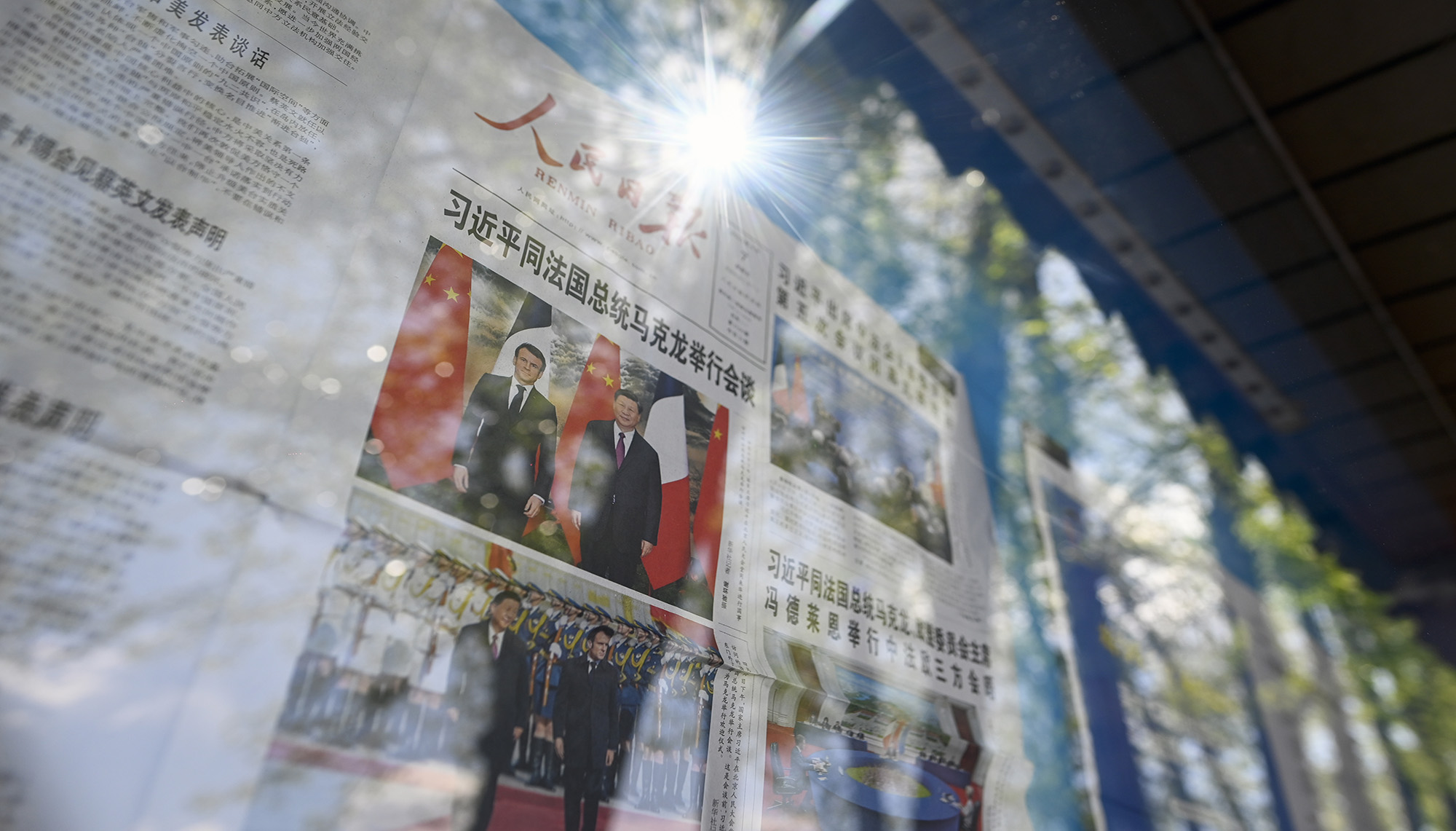

بعد عامٍ من الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت التناقضات في الظهور داخل المعسكر الغربي. تناقضات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأخرى داخل الكتلة الأوروبية نفسها. 14 شهرًا من القتال لم تعد الخارطة العسكرية تتغير فيها كثيرًا، ولكن خارطة التحالفات الجيوسياسية والتجارة العالمية تغيرت على نحو غير مسبوق. لكن ذروة هذا التناقض ظهرت في أعقاب زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى الصين، رافقته فيها، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

بدأ الأمر بمقابلة صحفية أجراها الرئيس الفرنسي في التاسع من نيسان، أثار من خلالها جدلًا واسعًا حول قضية تايوان، عندما اعتبر أن على أوروبا اليوم أن تجد طريقًا ثالثًا في المسألة: «أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيين يجب أن نكون أتباعًا في هذه القضية وأن نتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني». لكن موقف ماكرون الجديد من القضية التايوانية، جاء ضمن دعوته الأوسع لـ«بناء السيادة الأوروبية الاستراتيجية». بالنسبة للرئيس الفرنسي، تعتبر السيادة أمرًا حاسمًا لمنع الدول الأوروبية من أن تصبح «تابعة» عندما يمكن أن تكون أوروبا «القطب الثالث» إلى جانب الولايات المتحدة والصين.

دخل ماكرون من باب تايوان، لنقد الهيمنة الأمريكية المديدة على أوروبا، وكذلك من خلال المقابلة بين سعي أوروبا للوحدة والسعي الصيني لضم تايوان وإعادة توحيد البلاد: «كأوروبيين، همنا هو وحدتنا. لقد كان هذا هدفي دائمًا. نحن نظهر للصين أننا متحدون وهذا هو معنى هذه الزيارة المشتركة مع رئيسة المفوضية. كما أن الصينيين قلقون بشأن وحدتهم وتايوان، فمن وجهة نظرهم، هي أحد مكونات بلدهم. من المهم أن نفهم كيف يفكرون. والسؤال المطروح علينا نحن الأوروبيين هو الآتي: هل لدينا مصلحة في تأزيم موضوع تايوان؟ لا. أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيين يجب أن نحذو حذو الإيقاع الأمريكي. لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟ في مرحلة ما، يجب أن نسأل أنفسنا ما هي مصلحتنا. نحن الأوروبيون بحاجة إلى أن نستيقظ. أولويتنا ليست التكيف مع أجندة الآخرين».

لاحقًا وفي 11 نيسان ألقى الرئيس الفرنسي محاضرة في معهد نيكزس للأبحاث في لاهاي، على هامش زيارته إلى هولندا، حول «السيادة الاقتصادية الأوروبية»، أكد مواقفه السابقة من قضية تايوان وضرورة فك التبعية الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية: «هذا لا يعني أننا سننأى بأنفسنا عن حلفائنا، ولكننا سنختار حلفاءنا وشركاءنا. وبدلًا من أن نكون شهودًا، يجب أن نكون صناع القرار». بالنسبة لماكرون، فقد كشفت الحرب في أوكرانيا وأزمة كوفيد عن الحاجة إلى السيادة الأوروبية: «كانت أوروبا مدفوعة للغاية بالنهج التجاري، ولم ندفع ما يكفي من الاهتمام بأمننا الاقتصادي (..) لا أريد أن أعود إلى الحمائية، لكن علينا أن نحدد ماهية نهجنا الاقتصادي للأمن».

الصحوة الفرنسية وخارطة التناقض

بعد انتخابه لأول مرة رئيسًا للجمهورية عام 2017، أعلن إيمانويل ماكرون في أيلول من العام نفسه، في خطاب ألقاه في جامعة السوربون، عن مشروعه الذي حمل اسم «من أجل أوروبا ذات سيادة وموحدة وديمقراطية»، والذي يقوم على ستة ركائز سيادية كبرى هي: الدفاع المشترك وحماية الحدود والتوجه نحو إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والسياسة المناخية المشتركة والسياسة الرقمية والوحدة الاقتصادية.

جاء ماكرون إلى السلطة من خلال انشقاق مزدوج حدث داخل الحزب الاشتراكي من جهة والحزب الجمهوري الديغولي من جهة أخرى، محاولًا تجسير الهوة بين الحزبين الكبيرين اللذيْن تداولا السلطة في عهد الجمهورية الخامسة. لذلك قامت عقيدته في السياسة الخارجية على الجمع بين نهج فرانسوا ميتران ونهج شارل ديغول وهي عقيدة دبلوماسية تسمى في فرنسا (Gaullo-Mitterrandism) تسعى إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لفرنسا وعدم انحيازها، فرفض ماكرون ارتباط فرنسا بالقيادة الغربية للولايات المتحدة وسعى لزيادة مساحة المناورة الفرنسية فيما يتعلق بحلفائها.

خلال السنوات الخمس الأولى من حكمه، نجح ماكرون نسبيًا في تحقيق أجزاء من خطته السيادية الأوروبية، خاصة في مجال الدفاع والمناخ، من خلال إنشاء أول ميزانية عسكرية مشتركة للدفاع، بقيمة ثمانية مليارات يورو. وفي إنشاء مبادرة التدخل الأوروبية، التي تشارك فيها 13 دولة عضو، وهي في الأصل مقترح فرنسي للتخلص من التبعية لحلف الناتو، وفي اعتماد أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بعام 1990. وتحويل بنك الاستثمار الأوروبي إلى بنك المناخ الأوروبي، بخطة استثمار خضراء بقيمة ألف مليار يورو للفترة 2021-2030.

لكن المسعى الفرنسي اصطدم بالعديد من العوائق والتحديات. فقد كشفت الأزمة الصحية بدايةً من العام 2020 عن قصور هيكلي في السيادة الأوروبية الاقتصادية والصحية، حيث ظهرت النزعات الانعزالية باكرًا منذ بداية انتشار الوباء، كما ظهرت التبعية الأوروبية بوضوح فيما يتعلق بسلاسل التوريد وغياب بدائل لتأمين المتطلبات الصحية، خاصة فيما يتعلق بالتبعية للصين. حاول ماكرون أن يتخذ من درس الوباء حافزًا للتبشير بمشروعه على نحو أوسع داخل الكتلة الأوروبية، لكن اندلاع الحرب في أوكرانيا جمّد مساعيه تمامًا. وخلال أسابيع فقط، وتحت تأثير الذعر، عادت أغلب الدول الأوروبية إلى المظلة الأمريكية.

بدا واضحًا منذ الأيام الأولى للحرب أن واشنطن، ستكون طرفًا فيها، بالطريقة نفسها التي شاركت فيها في الحروب السابقة التي شقت القارة الأوروبية خلال النصف الأول من القرن العشرين. أي ستشارك دون أن تكون الحرب على أرضها، وستستفيد فيما سيتضرر الأوروبيون. وهو المسار الذي تحقق اليوم بعد عامٍ من بداية الحرب. حيث تعاني أغلب الدول الأوروبية من نسب تضخم كارثية وارتفاع كبير في أسعار الطاقة وهروب منظم لرؤوس الأموال بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على نحو متصاعد.

منذ نهاية العام الماضي، وتبلور نتائج الحرب الكارثية على الاقتصاد الأوروبي والعودة القوية للولايات المتحدة إلى القارة الأوروبية، بدأ الرئيس الفرنسي في محاولة بناء محور أوروبي «سيادي» لمواجهة التحدي الأمريكي أولًا، وللخروج من منطق أن تكون أوروبا مجرد قوة تردّ الفعل على السياسات الأمريكية والصينية. في كانون الثاني الماضي وقعت فرنسا وإسبانيا «معاهدة صداقة وتعاون»، اعتبرها المراقبون بداية نشوء «محور إسباني-فرنسي داخل الكتلة الأوروبية»، وتدافع الاتفاقية عن فكرة وجود أوروبا أكثر سيادة واستراتيجية، سواء في مجال الأمن أو في مجال التكنولوجيا.

رغم الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا بالنسبة للصين، وتناقضهما المشترك مع الولايات المتحدة، مع اختلاف حدته بينهما، إلا أن طموح الرئيس الفرنسي في فك ارتباط الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات المتعلقة بالطبيعة البنيوية للاتحاد نفسه.

وبهذا المعنى، تلتزم العاصمتان الأوروبيتان بتطوير الحكم الذاتي الاستراتيجي لأوروبا في جميع المجالات. قبل ذلك كانت باريس قد وقعت اتفاقية مشابهة مع إيطاليا. وضمن هذا المسعى الفرنسي لبناء محور سيادي، جاءت زيارة الرئيس ماكرون إلى هولندا، وهي أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي إلى البلاد منذ عام 2000. وقد أصبحت العلاقات بين فرنسا وهولندا أكثر كثافة وقوةً من أي وقت مضى. بدأ هذا التقارب مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فبعد خسارة حليفهم البريطاني داخل الاتحاد الأوروبي، تحول الهولنديون أكثر نحو القارة القديمة. واللافت أن مفهوم الحكم السيادي الاستراتيجي، الذي يدافع عنه ماكرون كان جزءًا أساسيًا من سياسة حكومة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وهنا لابد من الإشارة إلى أن المحور الذي تريد باريس بناءه يتشكل أساسًا من دول أوروبا الغربية ذات القوة الاقتصادية الأكبر، داخل الاتحاد، والأكثر تضررًا من الحرب الأوكرانية ومن التبعية الأمريكية.

في المقابل يوجد محور مضاد لهذا المحور داخل الاتحاد، مازال متشبثًا بالعلاقات العضوية بالولايات المتحدة الأمريكية تقوده أساسًا بولندا، التي في طريقها للتحول لأحد أكبر القوى العسكرية في القارة بفضل المساعدات الأمريكية، وألمانيا، ودول البلطيق التي يفرض عليها موقعها الجغرافي الاستجابة لسياسة الذعر التي تسعى واشنطن لنشرها في القارة لتعميق التناقض بين روسيا وجوارها الأوروبي. وقد دفعت هذه الخيارات التحالف الفرنسي الألماني التاريخي إلى أزمة مديدة منذ بداية الحرب. فرغم القرار الألماني في بداية الحرب بإعادة إطلاق ميزانية دفاعية بقيمة 100 مليار دولار، والتي اعتبرتها باريس صحوةً سيادية ألمانية بدلًا من الاعتماد على الحلف الأطلسي، إلّا أنها نظرة أقلقها إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز عن تطوير درع مضاد للصواريخ ضمن مجموعة من 14 دولة من دول الناتو، وفرنسا ليست عضوًا فيها، واعتماده على التقنيات الأمريكية وربما الإسرائيلية، دون الاعتماد على التقنيات الفرنسية.

وقبل بدء الصراع الأوكراني، قررت برلين شراء طائرات F-35 الأمريكية لتحل محل أسطولها من طراز تورنادو الأوروبي، وهو خيار أثار المخاوف في فرنسا فيما يتعلق بمشروع FCAS الفرنسي الألماني الإسباني (نظام القتال الجوي في المستقبل).

نظرة من داخل الصين

من بعيد تراقب بكين هذه التناقضات الأوروبية. تقوم العقيدة الدِّيالكتيكية الماوية على قانون التَّناقض: «توجد في كل عمليّة تطوُّر معقدة لشيء ما تناقضات عديدة، ولا بد أن يكون أحدها هو التَّناقض الرئيسيّ الذي يقرر وجودُه وتطوّرُه وجودَ وتطوّرَ التَّناقضات الأُخرى أو يؤثر في وجودها وتطوُّرها». يعتقد الصينيون، انطلاقًا من أن تناقضهم الرئيسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن تناقضهم مع الاتحاد الأوروبي ثانوي ويمكن البناء عليه لمجابهة التناقض الرئيسي. حيث ما زالت العقيدة الدبلوماسية الصينية، رغم التحولات التي عاشتها وسقوط الاتحاد السوفياتي، ملتزمةً بنظرية العوالم الثلاثة، التي وضعها ماو تسي تونغ، وقدمها دينغ شياو بينغ أمام الأمم المتحدة في عام 1974.

يرصد الباحث في معهد مونتين الفرنسي، ماتيو دوشاتيلن، بوصفه خبيرًا في الشؤون الصينية، نظرة المحللين والمعلقين السياسيين الصينيين في مقالة بعنوان «الربيع الفرنسي في بكين»، مشيرًا إلى أن أغلب الأراء تتجه نحو اعتبار فرنسا «شريكًا من خارج الدائرة المقربة من السياسة الخارجية الأمريكية». كما تظهر الحرب الروسية في أوكرانيا في شكلين، أولًا، الخلافات في الموقف بين فرنسا والولايات المتحدة، وبين أوروبا الغربية والشرقية، وحتى بين إيمانويل ماكرون وأورسولا فون دير لاين، حيث إن الرئيس الفرنسي يشجع الصين على لعب دور إيجابي بينما ترى رئيسة المفوضية بكين كشريك استراتيجي لروسيا، ولا تؤمن بأي وساطة محتملة من قبل الصين. لكن قبل كل شيء، فإن جوهر العلاقة بين فرنسا والصين وأوروبا والصين، كما يُنظر إليه من بكين، يقوم على القضايا الاقتصادية والتكنولوجية، وعلى تحييد السياسة الأمريكية بشأن هذه القضايا.

بالنسبة لماكرون، فقد كشفت الحرب في أوكرانيا وأزمة كوفيد عن الحاجة إلى السيادة الأوروبية: «كانت أوروبا مدفوعة للغاية بالنهج التجاري، ولم ندفع ما يكفي من الاهتمام بأمننا الاقتصادي».

فيما يقدم الأكاديمي الصيني سونغ لوزينغ رؤية أكثر شموليةً للتحول الفرنسي اتجاه الصين من منظور الصراع مع الولايات المتحدة. داعيًا باريس إلى إصدار «صوت متناقض» مسموع في أوروبا بناءً على ما يعتبره عودة ضرورية إلى الأصول: «تحالف شارل ديغول»، والنداء الفرنسي من أجل رادع نووي مستقل عن الولايات المتحدة. كما يريد أن ترمز زيارة ماكرون للصين إلى تجسيد فرنسا لـ«قوة التوازن»، التي ستكون لها «أوراق تلعبها» بين الولايات المتحدة والصين. يقول سونغ في مقالة نشرها قبل زيارة ماكرون بأيام: «نظرًا لأن مصالح القوى العظمى متنوعة ومعقدة، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، سيكون هناك دائمًا أوراق للعب، ولكن المفتاح هو القدرة على اللعب بشكل جيد. لا تقتصر العلاقة بين فرنسا والصين على الطرفين، بل تشمل أيضًا الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. إنها تشبه فترة الحرب الباردة، في عهد شارل ديغول حيث كان إنشاء العلاقات الدبلوماسية مع الصين أيضًا استجابة للمصالح الفرنسية في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولم تكن رؤيتها بأي حال من الأحوال تقتصر على الصين وفرنسا».

ويتابع قائلًا: «في الغرب، فرنسا هي الدولة الوحيدة المستقلة حقًا. تتمتع باستقلال ذاتي من حيث الأمن (لديها قوة نووية مستقلة)، والطاقة (هي ثاني محطة للطاقة النووية في العالم) والاقتصاد (لديها ثلاث صناعات رئيسية ومجهزة جيدًا نسبيًا)؛ مكانتها كقوة عظمى لا تعتمد على الخارج، على عكس المملكة المتحدة التي تعتمد على الولايات المتحدة، أو ألمانيا واليابان. فهي، بحكم تعريفها، قادرة تمامًا على لعب اللعبة الجيوسياسية وفقًا لمصالحها الوطنية».

تقوم مقالة سونغ لوزينغ على فكرة أساسية تتعلق بقانون التناقض، من خلال وصف التعارض الذي يراه يراها «تاريخيًا» وبنيويًا بين فرنسا والولايات المتحدة. فبالنسبة له، تمثل فرنسا واحدة من «أوراق اللعب» الصينية من خلال استلهام السياسة الديغولية. وقد يعني ذلك إقامة «علاقات وثيقة ومستقلة عن الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة»، الأمر الذي سيكون في مصلحة بكين و«نظامها العالمي الجديد». مشيرًا بالقول: «إذا كانت فرنسا لا تريد الاصطدام المباشر بالولايات المتحدة، فلا يزال بإمكانها لعب أوراق أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تعلن عن مشاركتها في المنتدى الثالث لطريق الحرير الجديدة، والمخطط له هذا العام، لتصبح أول قوة كبيرة غربية تشارك في المنتدى. وكذلك التأكيد على دعمها لإعادة التوحيد مع تايوان، بدلًا من مجرد تكرار تمسكها بمبدأ صين واحدة. هاتان البطاقتان لن تكلفا فرنسا شيئًا، وستكون الفوائد كبيرة. وفي أسوأ الأحوال، فإن ذلك سيؤدي إلى استعداء الولايات المتحدة وإثارة النقد العام. ولكن متى كانت الولايات المتحدة تهتم بالنقد العام، بينما تتصرف دائمًا وفقًا لما يسمى «المصلحة الوطنية»، وهو مبدأها الأسمى».

أخيرًا، رغم الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا بالنسبة للصين، وتناقضهما المشترك مع الولايات المتحدة، مع اختلاف حدته بينهما، إلا أن طموح الرئيس الفرنسي في فك ارتباط الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات المتعلقة بالطبيعة البنيوية للاتحاد نفسه، وليس فقط بوجود محور مضاد لتوجه ماكرون.

يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة مزدوجة، فمن ناحية، يعتمد نموذجه السياسي والمؤسسي على فكرة أن الدول، أي الحكومات بشكل أساسي، هي الممثل الرئيسي للسيادة (الوطنية)، التي تشاركها عندما يتعين عليها اتخاذ قرارات جماعية داخل المؤسسات الأوروبية. لا يقتصر الأمر على أن الأبعاد التمثيلية والتشاركية تظل ضامرة على المستوى الأوروبي؛ لكن ممارسة السيادة «المشتركة» من قبل المسؤولين التنفيذيين قد أضعفت السيادة البرلمانية والشعبية في الديمقراطيات المحلية. ومن ناحية أخرى لا يوجد «شعب أوروبي موحد» يمكنه، على هذا النحو، أن يحتفظ بالسيادة الأوروبية، عكس الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة الذين يملكون ورقة «الوحدة القومية».