ما هو نصيب فئة المعلمين من الناتج القومي الإجمالي من «الشكوى»، محسوبًا على أساس مساهمة مختلف الفئات الاجتماعية في تحقيق هذا الناتج التراكمي؟ سؤال افتراضي بالطبع، غير أنه جدير بالطرح خاصة ونحن نشهد الآن نقاشًا حول شكوى المعلمين.

تعالوا ننظر بسرعة إلى العقود السبعة الماضية منذ استقلال المملكة. لقد مر زمن كان فيه المعلمون قادة الرأي في المجتمع، بما في ذلك الرأي السياسي، ومنهم كان أبرز الموالين والمعارضين في الوقت ذاته، وقد كثرت شكواهم في مواقعهم تلك، ولكنها أبدًا لم تكن تتعلق بشؤونهم الخاصة المعيشية، وهي بالتالي لا تحسب كشكوى فئوية بالمعنى المقصود في السؤال الوارد في مطلع هذا المقال.

لعل المعلمين الأردنيين كانوا ولا زالوا من أكثر الفئات صمتًا وصبرًا قبل أن يرفعوا صوتهم بالشكوى. ويمكن أن نتابع ذلك من خلال التوقف، باختصار، عند محطات رئيسية في تاريخ حراك المعلمين.

بين يدي أوراق من أرشيف صحيفة محلية صدرت في آذار 1956 وهي تحمل تفاصيل أول وأطول إضراب مطلبي للمعلمين الأردنيين. لقد استمر ذلك الإضراب لأكثر من عشرة أيام، ولا توجد في التغطيات الواسعة التي حظي بها الحدث ما يشير إلى مثل هذا الارتباك وخلق الأزمات التي نعيشها الآن. أمامي الآن، بيانات من غرف التجارة ومن نقابات مهنية كالأطباء والمحامين ومن تجمعات طلابية في بعض المدن، تعلن تأييدها لإضراب المعلمين، بل إن الصحف أبدت تعاطفها العلني، ثم شاركت بالنقاش بالتفاصيل.

كان زمن ذلك الإضراب من أقسى الأزمان سياسيًا وماليًا في تاريخ بلدنا، فهو انطلق بعد أيام على تعريب الجيش، وتهديد بريطانيا بوقف المعونة التي كانت الموازنة العامة تعتمد عليها كثيرا، فضلًا عن عمليات العدوان الإسرائيلي المتواصل على المناطق الحدودية التي كانت تشمل الضفة الغربية آنذاك.

منذ ذلك الحين، ورغم أن سنتي 1956 و1957 شهدتا انفتاحًا سياسيًا في مجال الحريات بالذات، إلا أن القرار كان حاسمًا تجاه منع تأسيس نقابة للمعلمين، وبقوة القانون والسياسة معًا.

تلا ذلك زمن طويل من صمت المعلمين طوعًا حينًا وقسرًا دائمًا! وبالتدريج بدأت مكانتهم تتعرض لتبدلات جوهرية، وخلال فترة الأحكام العرفية كان الكلام عن نقابة للمعلمين أكثر الأحاديث إثارة للتوتر والخوف.

تُسجّل هنا محطتان فرعيتان في سيرة المعلمين النقابية، الأولى في نهاية الستينيات في سنوات العمل الفدائي، حيث تعددت الهيئات النقابية العلنية ولكن غير الرسمية على شكل اتحادات ومنظمات للمعلمين تتبع تعدد التنظيمات السياسية (والمسلحة أحيانًا)، ولكنها كانت دومًا في خدمة الهدف السياسي المباشر للتنظيم أو الحزب. والمحطة الثانية عام 1975 عندما بادر حزبيون، بالأساس من الحزب الشيوعي وحزب البعث، إلى إطلاق نشاط نقابي في العلن بهدف إقامة «اتحاد المعلمين الأردنيين»، وصاغوا مشروع نظام داخلي للاتحاد وقدموه رسميًا لوزارة التربية، وعقدوا بعض الاجتماعات مع معلمين في المدن الرئيسية. غير أن السلطة بعد أشهر شنت حملة اعتقالات شملت بعثيين وشيوعيين وأطاحت بالفكرة، وقد أمضى المعلم أحمد جرادات أكثر من سنة موقوفًا في سجن المخابرات، وفصل من عمله، وهو لا يزال يتذكر جيدًا شدة الموقف الرافض للفكرة ومدى الإحساس بخطورتها.

نصيب المعلم من الديمقراطية

وحتى مع فترة الانفتاح في مطلع تسعينيات القرن الماضي، فقد وُئدت محاولة وحيدة لطرح مسألة النقابة في مهدها، لكن لسان حال المهتمين والمتابعين كان يقول: صحيح أننا على دخلنا مرحلة الديمقراطية وحرية العمل النقابي والحزبي، ولكن ليس إلى درجة نقابة للمعلمين!

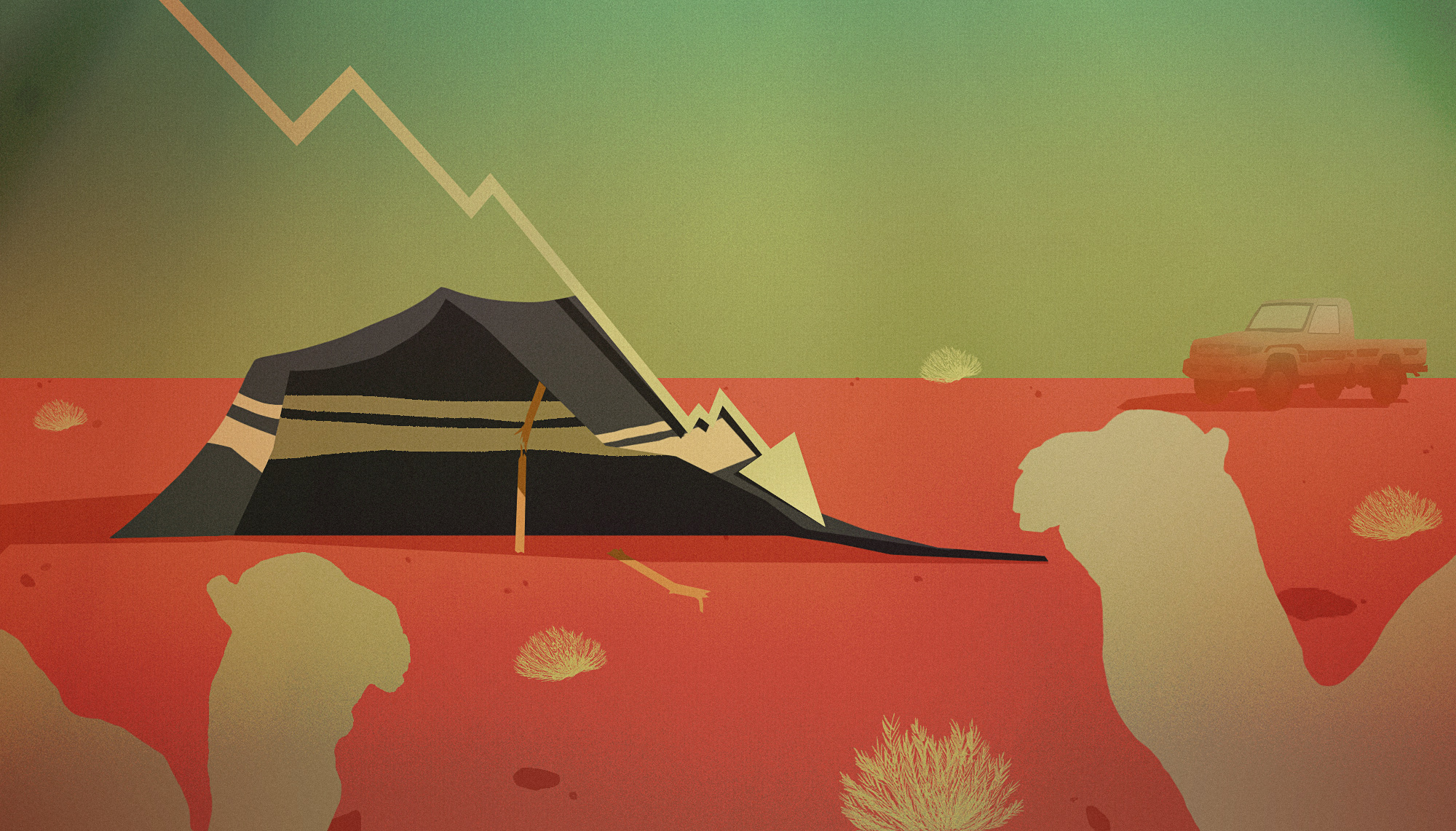

صمت المعلمون عشرين عامًا من دون أن يطالبوا بنصيبهم من الديمقراطية والانفتاح وحريات العمل النقابي. في هذه الأثناء كان وضع المعلم والتعليم والمدارس في تراجع متواصل، رغم شيوع عناوين التحديث والتميز ونظام رُتَب المعلمين ومشاريع التطوير التربوي الثلاث الشهيرة.

لم يكن هذا التراجع مقتصرًا على جانب المستوى المعيشي للمعلم، بل انسحب أيضًا على الكرامة والموقع الاجتماعي للمعلم في مدرسته وفي المجتمع أيضًا. وقد يشترك المعلمون مع فئات الموظفين الأخرى المماثلة وظيفيًا، فيما يتصل بتراجع المستوى المعيشي، وذلك بسبب ظاهرة تآكل القيمة الشرائية للرواتب المحدودة عمومًا. ولكن المعلم عانى معاناة خاصة بسبب طبيعة المهنة ودورها المفترض في المجتمع وبسبب المعاني الخاصة (الإيجابية) التي تحملها الذهنية العامة عن المعلم. ذلك أن الحكومات تخلت منذ الدخول في مرحلة برامج التصحيح الهيكلي (بإشراف صندوق النقد والبنك الدوليين) عن جوانب رئيسية في الإدارة الوطنية للملف التربوي والتعليمي، تحت العنوان العريض المرافق لتلك البرامج والقائل بضرورة انسحاب الدولة التدريجي من الخدمات العامة. وبالنتيجة، بدأ موقع مدرسة القطاع العام وموقع معلم القطاع العام بالتراجع، ودخلنا في مرحلة ميّزها التركيز على نخبوية التعليم، وبرزت مظاهر اتساع الفجوة «الطبقية» بين المدارس. ولعل أبرز وأقبح صورها تجلت في ظاهرة «لم ينجح أحد» المتكررة في مدارس المناطق الفقيرة في امتحانات الثانوية العامة.

لكن التراجع الأبرز والأقسى في مكانة المعلم الاجتماعية، تمثل في الإجراءات التي اتخذت تحت عناوين حقوق وواجبات الطالب التي صيغت بعيدًا عن الواقع الذي تعيشه المدارس والطلاب والأهالي والمعلمين. وقد استندت تلك الإجراءات إلى تجارب دولية في دول ذات ثقافات مختلفة وظروف اقتصادية مختلفة، وفي عام 2010، عام انطلاق تحرك المعلمين، كانت مكانة المعلم والمدرسة قد أطيح بها.

عشر سنوات من التحرك

اليوم يقترب تحرك المعلمين من إكمال عقده الأول، ففي مطلع عام 2010 بدأت مجموعة محدودة من المعلمين في العاصمة بمحاولة بسيطة لكنها طموحة، سرعان ما فرضت حضورها، لكن الاستهجان الرسمي بلغ حدًا مفاجئًا إلى درجة أن وزير التربية والتعليم آنذاك، إبراهيم بدران، علق بعبارة مهينة نشرتها صحيفة «العرب اليوم» على لسانه، عندما دعا المعلمين إلى «حلاقة ذقونهم وتنظيف ملابسهم قبل المطالبة بنقابة»!

هذه العبارة التي اضطر الوزير بعدها للاستقالة، رفعت مستوى الحركة، ولكنها حملت إشارة مؤلمة إلى النظرة التي يحملها الجالسون على قمة هرم وزارة التربية والتعليم نحو المعلم في مدارس القطاع العام. لقد شعر المعلمون أن مستوى المس بكرامتهم بلغ حدًا لا يمكن السكوت عليه، وبدا وكأن لغمًا دفينًا قد انفجر.

طغى شعار الكرامة على أي عنوان آخر، واحتضنت الكرك اجتماعًا كبيرًا غير مسبوق للمعلمين في آذار 2010، وواصل المعلمون نشاطهم وانتظرت الوزارة حتى نهاية العام الدراسي لتصدر عقوبات شملت قائمة من المعلمين والمعلمات.

كانت تجربة المعلمين في التحرك تنضج بتسارع مفاجئ، كان من بين من طالتهم العقوبة معلمة من الكرك اسمها أدما الزريقات. يقترح معلم من منطقة الموقر جنوب عمان اسمه غالب أبو قديس أن معاقبة زميلة يعني تطاولًا كبيرًا، فيقترح القيام بمسيرة احتجاجية نصرة «لأختنا أدما»، ويتحرك حوالي 40 معلمًا سيرًا على الأقدام نحو الكرك. مشوا ثلاث ليال، وقد رافقتُهم في الليلة الأخيرة وسرت معهم من القطرانة حتى الكرك مسافة حوالي 25 كلم. يا لها من نقاشات كانت تدور في صمت تلك الليلة، حول التعليم والوطن والطالب والمعلم والناس والمجتمع والتاريخ والجغرافيا، اختلط فيها الجد بالضحك بالألم والأمل. أذكر أني كتبت حينها أنني أمضيت معهم «ليلة من العمر».

في ذلك الوقت، شكّل تحرك المعلمين «اختراقًا توحيديًا» جامعًا للمجتمع الذي كان وقتها يعاني من ظاهرة عنف مجتمعي انتشرت في مختلف المواقع لدرجة مخيفة. حينها كان المعلمون بصفتهم جسمًا ينتشر عبر تفاصيل المجتمع كله من خلال علاقتهم بطلابهم، يشكّلون ردًا على محاولات تفتيت المجتمع ودفعه نحو صراعات فرعية.

الملاحظ واللافت أن حركة المعلمين أُحيطت في بدايتها بالتشكيك من قبل مجتمع الفاعلين النقابيين والسياسيين، وفي الأسابيع الأولى طُرح السؤال التقليدي الذي يطرح عند كل مبادرة «من يقف وراءها؟». وبالطبع قُدم طارحو السؤال أجوبتهم المتنوعة وفق تصوراتهم ومواقفهم، وأذكر أنه في حين بادر المعلمون، بهدف تأمين تمويل عقد اجتماع الكرك، إلى صيغ بسيطة من نوع التبرع «كل يوم ربع دينار» أو «ليخرج كل منا ما في جيبه»، كان نقابيو وحزبيو المركز في عمان يتساءلون عن مصادر المال من دون سعي للتعرف على الجواب، بل إن اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة (إسلاميون وقوميون ويساريون) أصدرت بيانًا خاصًا يدين فكرة النشاط النقابي أثناء الدوام، ويطالب المعلمين باقتصار نشاطهم خارج أوقات الدوام الرسمي!

احتاج الأمر لسنتين من المواظبة والجهد المتواصل، تخللها طرح فكرة «لا دستورية» إنشاء نقابة، بالنسبة لموظفي الدولة، ثم طرحت فكرة قيام «اتحاد معلمين بنظام»، مقابل فكرة «نقابة بقانون»، ثم نوقشت تفاصيل الأدوار والمسؤوليات، إلى أن حقق المعلمون مطلبهم وصدر قانون يشرع قيام «نقابة المعلمين»، لتبدأ مرحلة جديدة من محاولات شاركت بها أطراف متعددة لإفراغ النقابة من محتواها. غير أن النقابة خاضت صراعًا لم يتوقف، وبدأت مسيرة جديدة من المزاوجة بين هدفي الكرامة من جهة والمطالب المعيشية من جهة أخرى.

فرصة ضاعت لكنها تتجدد

في ذلك الحين، كان يمكن للدولة بمؤسساتها وأجهزتها، لو توفرت لديها الحصافة اللازمة، أن تبني على الروح التي بثها المعلمون مشروعًا كبيرًا للنهوض العام في البلد، تنمويًا وثقافيًا وسياسيًا كذلك. كان من المؤسف أن تضحي الدولة بتلك الفرصة مع أن حكومات العقدين الأخيرين لم تتوقف عن الحديث عن رفع الهمة وتحفيز الناس واستعادة ثقتهم ببلدهم وبمؤسساتهم. لقد قدم المعلمون فرصة ذهبية، عندما شعروا بأنهم ردوا الضيم الواقع على صورتهم واستعادوا جانبًا كبيرًا من احترام طلبتهم ومن ثقة الأهالي، أي ثقة المجتمع. غير أن الحكومات اقتصر نظرها على «مخاطر» تلك الروح الجديدة. كانت تلك تجربة جماعية يصعب تحقيقها في أي «مختبر» أو «تمثيلية» تطوير وتحديث مثل تلك التي تجري في السنوات الأخيرة وتحظى بالاحتفاء الوهمي.

اليوم تتجدد الحركة، ومرة أخرى ينتقل محتوى الحركة بين قطبي الكرامة وبين الظروف المعيشية. لقد كان يوم الخميس الماضي يومًا قاسيًا على المعلمين وعلى التعليم والتربية وعلى المجتمع كله.

من حق وزير المالية أن يقول إنه لا توجد لديه الأموال اللازمة لتلبية مطالب المعلمين، لكن الدولة عليها أن تجري حسابات «المنفعة والتكلفة» التي تحبها عادة، وأن تفاضل بين الخيارات المطروحة وبين النتائج المنتظرة والمتوقعة. فكم تبلغ تكلفة مشهد تشتيت المعلمين على الطرقات شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا؟ كم تبلغ تكلفة مشهد معلمين يفترشون أرض نظارة توقف في مركز أمن؟ كم تبلغ تكلفة نقل المواجهة من كونها بين المعلمين والوزارة إلى مواجهة بين المعلمين وأجهزة الأمن؟ وبالطبع فإن التكلفة في هذه الحالات، لا تتوقف عند الجانب المعنوي على أهميته، بل تصل في المحصلة إلى المال، العزيز على قلوب الجميع وخاصة قلب الحكومات.

وبالطبع ليس المقصود هنا مجرد التكلفة المالية لهذه الإجراءات بذاتها، ولا تكون المقارنة مع التكلفة المالية المباشرة لمطالب المعلمين، ذلك أن تداعيات قضية تتعلق بعشرات ألوف المعلمين، يتعاملون مع حوالي مليوني طالب، ينتمون بدورهم إلى مئات ألوف الأسر، سوف تتفرع إلى مصاعب ومشاكل متنوعة؛ تربوية واجتماعية، تتعلق ليس فقط بتحصيل الطلبة التعليمي، بل بمجمل نظرتهم إلى أنفسهم ومجتمعهم ومستقبلهم وبلدهم. ليس هذا مجرد افتراضات او توقعات متشائمة، ذلك أنه أصبح من البديهيات أن حالة التعليم هي المرتكز الأساسي لأي نهوض تنموي، وخراب التعليم هو عنصر خراب تنموي واجتماعي وثقافي.

تتحدث الحكومة الحالية عن مشروع نهضة وطنية، وقد بذلت جهدًا في صياغة مكوناته وشعاراته. ولكنها اليوم أيضًا تضيع فرصة استثمار حركة المعلمين واستثمار معنى «انتصارهم» على مجمل حالة المجتمع، وتفضل على ذلك النظر الى المعركة وكأنها بين خصوم، وتفضل بالتالي أن تكون الطرف المنتصر. ولكن أية نهضة وطنية يمكن أن تتحقق إذا عاد المعلم إلى طلابه مهزومًا في رزقه وفي كرامته؟