لا أعرّف نفسي كاتبة أبدًا، وكثيرًا ما أرتبك حين يسألني أحدهم عن عملي. فالكتابة عندي عملٌ إبداعيّ أرى أنه لا ينبغي أن يتحوّل لمسمّىً وظيفيّ أو مهنة يومية. لكنّني وجدت نفسي على مدى السنتين الأخيرتين أعمل في مؤسسة صحفية وأكتب مادةً أو تقريرًا جديدًا كلّ يوم في مواضيع مختلفة وقضايا منوّعة، خمس موادّ في الأسبوع بدايةً ثمّ أصبحت ستًا. الكثير ممّا كنتُ أكتب عنه أنسى أنّني كتبتُ عنه بعد فترة. فأربع وعشرون مادّة في الشهر عددٌ كافٍ لتجعل العقل عاجزًا عن استذكار ما يكتبه وغير راضٍ عن ما يُنتج لافتقاره للأثر والإبداع.

اليوم، يمكن لأيّ شخصٍ أن يكتب أو أن يعمل ككاتبٍ للمقالات وينشر ما يكتب على الإنترنت الذي يعجّ بالمنصّات والمواقع المهووسة بالنشر. وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي وفضائها الذي يحتّم الحضور ويشجّعه، أصبح الكثيرون متعطّشين لنشر مقالتهم الأولى وراغبين بأن يكونوا كتّابًا أو «صنّاع محتوىً»، بغض النظر عن قيمة ما يكتبونه أو جودته. الجميع يكتب والجميع ينشر. وببحثٍ سهل وقراءة سريعة هناك دائمًا المعلومات التي تحتاجها في كتابتك دون أنْ تُشغل عقلك وتتعبه بالتوسّع والقراءة الدقيقة أو حتى ببحثٍ أوسع قد يُفضي بك إلى عمقٍ آخر تناقشه وتتحدث عنه. ولا أسهل من أن تكتشف أنّ كاتب هذا المقال أو ذاك قد انتحل الفكرة أو نسخ ولصق من هنا وهناك حتى جمّع مادته ونشرها.

الكثير من المواقع اليوم غدت آلات توليدٍ لنوعٍ من المحتوى يسهل الوصول إليه وقراءته من جهة، ويواكب التريند ممّا يجعله يعمل جيدًا على فيسبوك وتويتر وباقي المنصّات من جهةٍ أخرى. وأصبح «صانع المحتوى» مدفوعًا بإخراج منتَج ما في نهاية اليوم، غير مكترثٍ سوى بقدرة مادّته على الوصول إلى أكبر عددٍ من القراءات التي ستجلبها للموقع.

لنتفق بدايةً أنّ هذا المقال لا يقصد موقعًا ما دون غيره، ولا يقصد عدة أنماطٍ من الكتابة التي يُمكن أنْ تنجَز في ساعة أو اثنتين مثل التقارير والنشرات الإخبارية على سبيل المثال. ولا يقصد الكثيرين، سواء المواقع أو الأشخاص، ممّن يشتغل ويرى أنّ إنتاجه اليوميّ يليق به أنْ يُنشر دون تضخيمٍ وادّعاءٍ بجدّيته وأهمّيته وقدرته على التأثير الثقافي والسياسي اللازم في المجتمع. والأهمّ من ذلك، فأنا لا أتحدّث عن الإبداع الممكن في الكتابة وحسب، بل في كلّ وظيفةٍ ومهنة أخرى.

المطالبة بالإبداع

على مدار العقد الماضي، روّجت الثقافة الحديثة بهوسٍ كبيرٍ لشعارات الإبداع وتحقيق الذات والسعادة من خلال الإنجاز والإنتاجية. تزخر مواقع التواصل الاجتماعي بقصص المبدعين والناجحين، ويتبجّح المدراء والمسؤولون بقدرتهم على خلق وتعزيز الإمكانيات الإبداعية لموظّفيهم، فهناك ورشات العمل وفعاليات المرح واللعب والنشاطات الاجتماعية في المكتب وخارجه وخطابات التنمية البشرية وعلم النفس الشعبي وهناك المساحات المكتبية المصمّمة بأسلوبٍ يدّعي أنّه يوقظ الحسّ الإبداعي للموظّفين ويدعم راحتهم النفسية حتى يأتوا بأفضل ما لديهم.

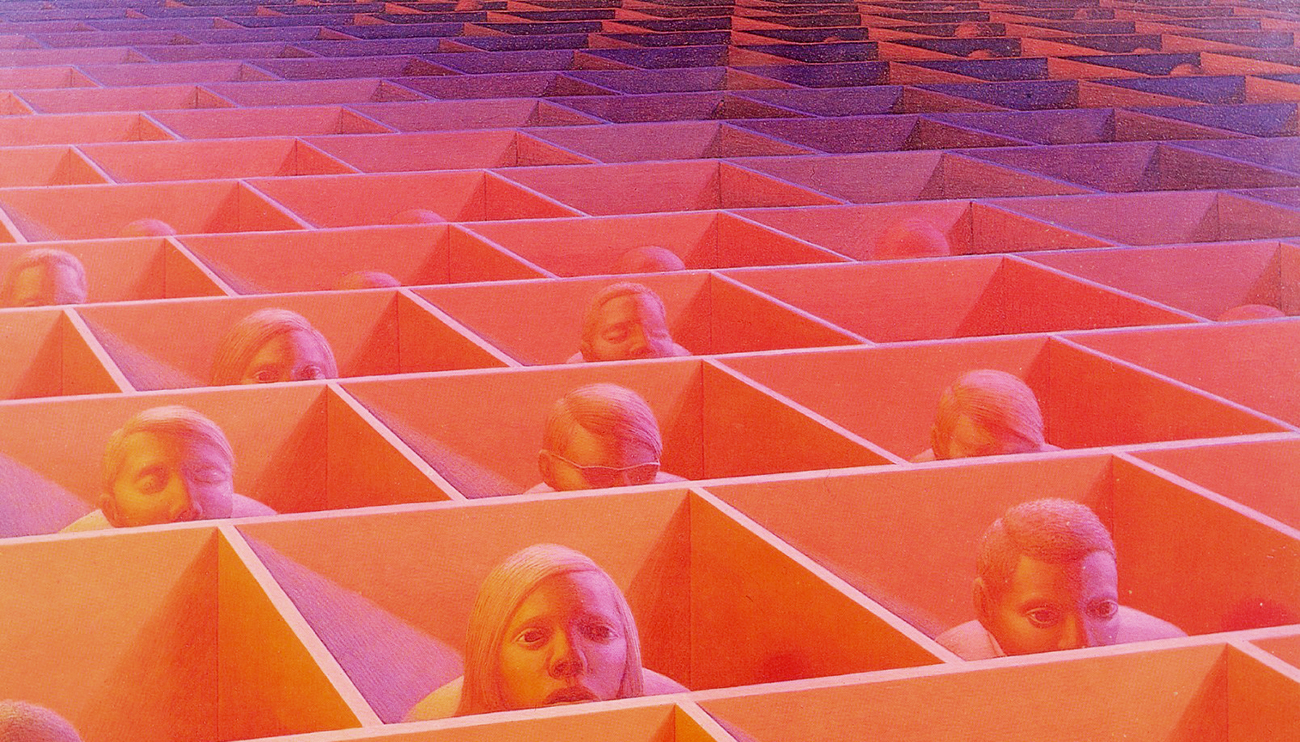

تضع تلك المؤسسات موظّفها تحت ضغط الإنتاجية، وتطالبه بالإبداع والابتكار والإتيان بالجديد والمميّز الذي لم يأتِ به أحد من قبل. ليتحوّل هذا السعي المهووس نحو الإبداع إلى قلقٍ يسيطر على الشخص، مولّدًا شعورًا دائمًا بالذنب من أنّ كلّ ما يفعله ليس كافيًا أبدًا، حتى يصير تعامله مع ساعات فراغه وأيام عطلته أسيرًا لتفكيره الدائم بتطوير نفسه وإثبات ذاته وإخراج ممكناته. لكن في النهاية يجد معظمنا نفسه في دائرة مغلقة من الإرهاق والتعب النفسي والذهني تحول بينه وبين أيّ فعلٍ أو إمكانية أخرى.

تحوّلنا الوظائف إلى عمّال فقط ولا شيء آخر، يصبح كلّ ما نفعله مرتبطًا بالوظيفة وتابعًا لها وأداة لزيادة إنتاجيّتها والسلع التي تقدّمها للناس. يغدو وقتنا مجرّد خادم لعجلة الإنتاج تلك وتصبح رغباتنا وإمكانيّاتنا لعبة بين يديها تتحكّم فيها كيفما تشاء. ولعلّ نبوءة الفيلسوف الألماني جوزيف بيبر بأنّ الوظيفة ستصبح مركزًا للحياة بسيطرتها الشاملة على معظم نواحيها قد تحقّقت بالفعل، فلم يعد في حياة الفرد بُعد آخر خارج العمل؛ يستيقظ في الصباح ليذهب للمكتب ويُنهي عمله ليعود لبيته أو يُلهي نفسه لساعاتٍ معدودة حتى يستيقظ ثانيةً في الصباح ويرجع إلى مكتبه مجدّدًا. الأمر أشبه بعذاب سيزيف الذي فُرض عليه أنْ يحمل الصخرة كلّ يومٍ إلى أعالي الجبل، وما إنْ يصل هناك حتى تتدحرج الصخرة وتنحدر إلى الوادي ليُعيد المحاولة مرارًا وتكرارًا دون انقطاعٍ أو توقّف.

أدخلتنا ثقافة العمل الحديثة في وهم القدرة الكلية على الإنجاز والإبداع، وأفقدتنا قدرتنا على التركيز فيما نريد وما يناسبنا وكيف يمكننا أنْ نشحذ إبداعنا ونسخّره لفائدة ذواتنا والمجتمع من حولنا. في حين أنّ معظمنا لا يرى فيما يقوم به أيّ جدوى ولا يجد له أيّ معنىً وإنّما مجرّد تكرار وتقليد يخلو من القيمة والفائدة. وبالتالي، بدلًا من أنْ نسأل أنفسنا كيف نُبدع في وظائفنا ونسعى لها بشكلٍ محمومٍ ومهووس، علينا أنْ نعرف قبل كلّ شيء أنّ مثل هكذا وظائف، بصفتها جزءًا من الماكينة الرأسمالية، لا تخدم ذواتنا ولا تعزّز إبداعتنا ولا قدراتنا. فما يهمّها قبل كلّ شيء هو المنتَج والسلعة وليس الفرد.

ما الإبداع أصلًا؟

يرى عالم الأعصاب والنفس أوليفر ساكس أنّنا جميعًا نستعير من الآخرين ومن الثقافة من حولنا. فالأفكار تتطاير في الهواء، وفي كثيرٍ من الأحيان نجد أنفسنا -دون إدراكٍ- نتماشى مع لغة العصر التي لم نخترعها وإنما نستعيرها أيضًا. ومن هنا، ينطلق ساكس من فكرة أن كل فعله نقوم به إنما هو مستعار أو منتحل، وبالتالي علينا أن نسائل أنفسنا عند القيام بفعل ما، عن مقدار ما نضيفه من تجاربنا وأفكارنا وتصوّراتنا إلى هذا الفعل، ليعبر نهاية عنّا بطريقة جديدة، أكثر أصالة وخصوصية.

بالنسبة لساكس، لا يتحقّق الإبداع من خلال التدريب اليوميّ والممارسة الواعية وحسب، وإنّما من خلال الممارسة اللاوعية أيضًا. فالعملية الإبداعية تتطلّب ضرورة السماح باستيعاب اللاوعي ودمجه لإعادة تنظيمه وتوليفه في شكلٍ خاص وفريد يخلق المعنى ويحقّق تواصل الشخص مع نفسه ومع الآخرين من حوله. يحدث ذلك الاستيعاب من خلال مساحة من «النسيان» حيث يتمّ فصل الفكرة عن مصدرها لتأخذ وقتها للوصول إلى اللاوعي وتُهضم بشكلٍ جيد قبل أن يُعاد إنتاجها من جديد.

معنى هذا الكلام هو أنّ المعرفة أساسية للعمل الإبداعي ولكنّها لا تكفي وحدها. نحن بحاجة لاحتضان وهضم المعرفة والتجربة لا شعوريًا وعن غير وعيٍ حتى تظهر في نهاية المطاف في شكلٍ جديدٍ من العلاقات والارتباطات. وحين نتحدّث عن الكتابة على سبيل المثال، فالشيء الأكثر أهميةً فيها ليس البحث عن فكرة معينة أو الاقتباس من مادّة أخرى أو مجاراة التريند وحسب، ولكن كيفية تدريب العقل على الطريقة التي تُفهم وتُحلّل بها الأفكار وتُقرأ في سياقات مختلفة ومن زوايا متعددة مع دمجها وربطها بغيرها.

لا تقدّم لنا الوظيفة مساحة النسيان اللازمة للإبداع تلك، وبالتالي فكلّ حديثٍ عن الإبداع في ظلّها محض هراء. وإذا كان الإبداع يحتاج الوعي واللاوعي مجتمعيْن ومتعاونيْن، فالوظيفة تحدّ كليهما وتمنع حريّتهما وتقيّد مساحتهما. يتحدّث المحلّل النفسي البريطاني دونالد وينيكوت عن الإبداع الذي يحصل في «مساحة اللعب» التي يحدث فيها أيّ نشاطٍ أو فعلٍ، ذاتيًّا كان أو ثقافيًٍا أو سياسيًّا، يقوم به الفرد في شتّى مراحل حياته بعفويةٍ وحريّة، ويربطه بالوجود الحقيقيّ لذاته من جهة وبالواقع الخارجيّ من جهةٍ أخرى.

اللعب عند وينيكوت هو المساحة المحتملة والآمنة التي يختبر فيها الفرد وجوده وذاته دون محاولةٍ لقمعها أو التنكّر لها أو أنْ يستخدم آليات الدفاع لحمايتها أو أنْ يلجأ لردود الأفعال لإظهارها. وهو المساحة الآمنة التي يهرب فيها من ضغط الواقع الذي لا يُحتمل كثيرُه؛ فضاءٌ ثالث يقع ما بين عالمنا الداخليّ والواقع الخارجيّ ندخله دون قلقٍ أو إذعان لسلطةٍ ما تضغط علينا وتحدّد أداءنا وتشكّل سلوكيّاتنا وتحتّم علينا نمطًا معيّنًا من الحياة والعيش.

ما حاول وينيكوت قوله هو أنّ قدرتنا على الإبداع هي التي تعطي الفرد شعورَه بأنّ الحياة التي يعيشها حقيقية وذات معنىً. تلك المساحة هي التي تحول بيننا وبين تحوّلنا إلى مجرّد آلاتٍ أو مقلّدين وتابعين لظلِّ إبداع شخصٍ آخر. ومثلما يجد الطفل مساحته الآمنة مع أمّه «الجيدة بما فيه الكفاية» التي تتماشى مع احتياجاته من التبعية والاستقلال ومعرفتها متى وكيف تدخل وتخرج من فضائه ليكتشف ذاته ويُبدع في اكتشافها، ومثلما هنالك المعالِج «الجيّد بما فيه الكفاية» الذي يعرف كيف يقترب ويبتعد حسب حاجة المريض للسماح له باكتشافٍ إبداعي وحقيقيّ للذات يوازي اكتشاف الرضيع لذاته في حضور أمّه، نحن بحاجةٍ لوظيفة «جيّدة بما فيه الكفاية» تجعل من السهل علينا الولوج إلى المساحة الآمنة للعب والإبداع وتمكننا فعليًا من الاتصال بذواتنا الحقيقية وبالعالم الذي نعيش فيه بما فيه من أفراد ومجتمعات.

وقد أكّد جورج أورويل مرّة أنّ الخلق الأدبي والإبداعي يصبح أمرًا مستحيلًا ما لم تدخل العفوية فيه في مرحلةٍ أو أخرى. فالكتابة الإبداعية تنبثق من شعورٍ ملتبسٍ لا واعٍ من الداخل يجعل اتصال الفرد مع ذاته ووجوده أمرًا ممكنًا وتلقائيًا. في المقابل، تفرض الوظيفة نفسها من الخارج بشكلٍ تعسفيّ وميكانيكيّ وقاهر وتسلبنا «المساحة الآمنة» التي نكتشف فيها إبداعاتنا وعفويتنا. ما يعني أنّ على الكتابة، مثلها مثل أي فعلٍ آخر، أنْ تكون فعلًا إبداعيًا يتّصل بالذات وتجعل اشتباك الشخص بالمجتمع والثقافة والسياسة أمرًا ممكنًا و«جيّدًا بما فيه الكفاية» لتشعره بأنه إنسانٌ لا ترسٌ في آلةٍ طاحنة.