لا يحتاج المرء لجهد كبير هذه الأيام لكي يكتشف ارتفاع حجم النشاط التجاري في الدكاكين والبقالات والمحلات الصغيرة والمتوسطة في الأردن. فعلى مدار الساعات الثماني المسموح بالتسوق خلالها، كل يوم، لا تتوقف حركة البيع والشراء في هذه المحلات، وذلك منذ بدء تطبيق الإجراءات المرافقة لحملات مكافحة فيروس كورونا.

ومع ازدياد حجم الحركة التجارية في هذه المحلات، وسّع أصحابها من طيف الأصناف المتوفرة للبيع، ذلك أن كثيرًا من الدكاكين الصغيرة في الأحياء والأزقة، كانت قد شكّلت عبر الزمن الخبرات المناسبة فيما يتصل بأصناف البضاعة المطلوبة عند زبائنها في الظروف العادية، بينما يتنوع الطلب الآن ليشمل عددًا أكبر من السلع. لقد سارع الباعة في هذه المحلات، إلى استثمار كل المساحات الممكنة، داخل المحلات وخارجها، لا سيما وأن «باب المحل» ومجمل المنطقة «خارج المحل»، أصبحت الآن مكانًا مرغوبًا للتسوق، سواء بالنسبة للزبون أو لصاحب المحل، باعتبار هذا المكان أكثر أمانًا من الناحية الصحية، لأنّه أكثر بعدًا عن مجال وصول أنفاس الآخرين. ومن دون شك، فإن هناك درجةً من الاطمئنان لدى الباعة، بأن الأجهزة المُكلّفة بمتابعة عدم تجاوز البضاعة نحو الأرصفة، سوف تغض النظر هذه الأيام، لأن الحرص على الصحة العامة يتقدم بالضرورة على أهمية الرصيف.

خلال اليومين الماضيين، أجريت جولة على عدد من الدكاكين في إحدى مناطق عمّان الشرقية، وعبر هذه الجولة البسيطة أمكن جمع بعض الملاحظات المشتركة؛ زادت الدكاكين من عدد العاملين فيها لمواكبة ارتفاع الطلب من جهة، ومن جهة أخرى، لمراقبة طبيعة الطلب الخاصة هذه الأيام، فالعديد من المحلات استخدمت شخصًا لمراقبة الدور أو الطابور ذي المواصفات الخاصة من حيث تباعد الزبائن وانتشارهم، كما استخدم بعضها مراقبًا خاصًا للنظافة والتعقيم، عليه مهمة توفير مادة التعقيم لأيدي الزبائن وحثّهم على استعمالها، وصار على العاملين في المحل استعجال الزبون وتشجيعه على الإسراع في اختيار ما يريد. كما يتعين على أصحاب المحل مراقبة الأصناف النافدة وتعويضها بسرعة على الأرفف، وإجابة الأسئلة المتكاثرة للزبائن عن ما هو متوفر، وعمّا يمكن أن يتوفر قريبًا. كما يتعيّن على أصحاب المحل أيضًا أن يراقبوا سلوك الزبائن من حيث الأمانة والالتزام، ذلك أن بعض المحلات، وخاصة محلات بيع الخضار والفاكهة، اتبعت أسلوبًا يتطلب الكثير من المراقبة، إذا ينتقي الزبون ما يريد ويضعه في الأكياس المناسبة أولًا، ثم يذهب ليأخذ دوره في آخر طابور، عادةً ما يكون طويلًا وممتدًا في الشارع العام خارج المحل، وهو أمر يحتاج إلى ضبط كبير. كل ذلك يعني أن حجم التوظيف -المؤقت لغاية الآن- في هذا القطاع قد ارتفع بشكل ملحوظ.

نقاش جديد

تُعدّ هذه الظاهرة تمرينًا اقتصاديًا اجتماعيًا فريدًا كان يصعب تصوّره سابقًا، ولهذا فهو، نظرًا لشموله واتساعه وأهميته، قد يفتح مداخل جديدة للنقاش العام الاقتصادي والاجتماعي التنموي، سواءً عند النظر في اللحظة الآنية، أي زمن الأزمة الحالية، أو عند التفكير للمستقبل. فمن كان يتصور أن تكون الدكاكين حلًّا، ولو جزئيًا، أو أسلوبًا لمواجهة أزمة من هذا النوع؟ أي أزمة تتطلب تزويد السكان بالسلع المختلفة في ظل مخاطر صحية حالت دون مواصلة ارتياد المتاجر العملاقة (المولات) التي سيطرت منذ عقدين على أغلب قطاع بيع بالتجزئة أو «بالمفرّق»، وفق التسمية الدارجة؟

كنتُ قبل سنوات قد أجريت متابعة ميدانية للعلاقة بين الدكاكين الصغيرة وبين المولات، بالتزامن مع حالة إنشاء مول كبير في أحد أحياء شرق عمان، وتعرّفت على النقاش الذي ساد في أوساط أصحاب هذه الدكاكين وتأثير المول المتوقع حينها على الحالة الاقتصادية في السوق القريب. وقد نشرت ملخصًا لتلك المتابعة في كتابي «شاهد على الفقر».

يعود نشوء أول متجر كبير في عمّان إلى أواخر عقد الثمانينات من القرن العشرين، وهو متجر «سيفوي» في منطقة الشميساني، الذي ظهر في البداية كمبنى غامض إلى درجة كبيرة من الناحية المعمارية، ولم يتخذ تسمية «مول» حينها. ثم واصلت ظاهرة المتاجر العملاقة تكاثرها، لكنها اقتصرت حتى مطلع القرن الجديد على مناطق غرب عمان، قبل أن تندفع في السنوات العشرين الأخيرة إلى الأحياء الشعبية في شرق عمان وإلى المدن الأخرى وخاصة إربد والزرقاء. وفي الأثناء كانت تسمية «مول» تغري كثيرين بمن فيهم أصحاب محلات متوسطة عمدوا إلى استخدام التسمية سعيًا، ولو بأساليب نفسية، للحصول على حصة من السوق الذي سيطرت فيه المولات على الحجم الأكبر من الحركة التجارية.

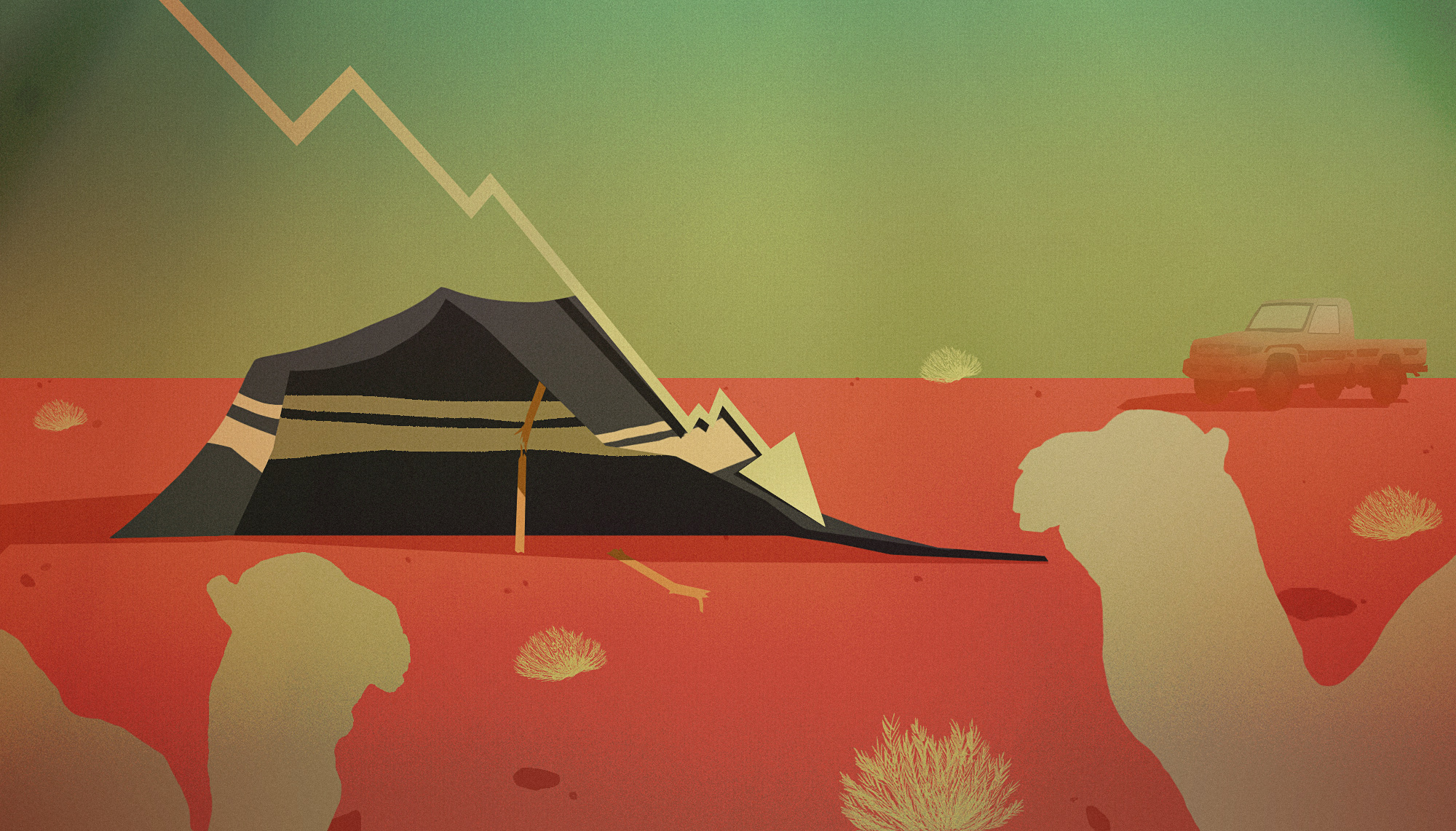

بتسارع شديد، تقلص هامش الحركة أمام الدكاكين الصغيرة، وخاصة بعد أن أقيمت مولات بمواصفات «شعبية» من حيث طبيعة ومستوى السلع المعروضة، ومستوى الأسعار كذلك؛ فقد اعتمدت المولات «الشعبية» هذه على مقدرتها على شراء كميات كبيرة مما يوفر إمكانية تخفيض السعر، وخاصة من خلال العروض المتواصلة، وهو ما يعني إمكانية منافستها للدكاكين والمحلات الصغيرة في مجال الأسعار، وخاصة في السلع الغذائية بمختلف أنواعها. لقد طورت المولات من تقنيات الدعاية والإعلان في الأوساط الشعبية والأحياء المكتظة، ففي كل صباح، يعثر المواطنون على منشورات ملصقة على أبواب منازلهم، مصدرها تلك المولات، تعرض عليهم وبالصور أسعارًا منافسة للسلع ذاتها التي توفرها المحلات الصغيرة.

عناصر صمود الدكاكين

مع ذلك، فقد صمد كثير من المتاجر الصغيرة، وبعضها كان صغيرًا جدًا. في الواقع هناك «خلطة» من عناصر الصمود متنوّعة المكونات في كل حالة، أو في كل موقع؛ فقد يلعب بعد المسافة عن المول الكبير، دورًا في توفير حصة للدكان الصغير، وهذا عنصر هام حتى في الأحياء الثرية. لكن عوامل صمود دكاكين الحارات الشعبية تتنوع أكثر: هنا يعيش زبائن يتسوقون بأدنى درجات «المفرّق» ممن يشترون كل «يوم بيومه»، وربما يشترون لكل «وجبة بوجبتها»، وهؤلاء لا يتمكنون من الشراء لشهر كامل أو حتى لأسبوع، ولا يتوفر لديهم ترف التسوق كأسرة أو برفقة الأبناء الذين سوف يصعب عليهم الصمود أمام مغريات ما يوفره المول الكبير على هامش التسوق.

جزء هام من زبائن الدكاكين الصغيرة يعتمدون على العلاقة الشخصية مع البائع الذي عادة ما يعرف زبائنه وظروفهم، وقد يوفر لهم خدمة البيع «على الدفتر» أي بالديْن لأجل قصير، كما يوفر فرصة «الترجيع»، أو «التجريب» في بعض السلع، كما يوفر الأمان بالنسبة للأسرة التي ترسل طفلًا صغيرًا يحمل ورقة من الأم أو الأب المعروفيْن للبائع. يضاف إلى ذلك أن الدكاكين توفر فرصة بيع أغراض الزبائن، وخاصة السيدات اللواتي قد تتوفر لديهن سلع حصلن عليها بصورة أو بأخرى (هدايا مثلًا) يفضلن بيعها على استهلاكها.

أزمة كورونا كفرصة

مع ذلك، فإن الوضع التجاري الحالي في ظل أزمة فيروس كورونا هو مشهد جديد بالمطلق. لقد توقفت المولات كليًا على الأقل خلال الأسبوع الفائت ومطلع هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن الإجراء المنتظر الخاص بإتاحة الفرصة أمام المولات لاعتماد خدمة التوصيل للبيوت، أو عبر الخطوة الحكومية «منصة مونة»، لن يسمح باستعادة كافة الزبائن لهذه المولات، فضلًا عن استمرار فترة حظر التنقل بالسيارات، إضافة إلى أن كثيرًا من السلع لا يزال شراؤها عن طريق التوصيل غير دارج أو غير مقبول، ويفضل الناس انتقاءها مباشرة، أو مشاهدتها قبل الشراء.

إن هذا يشكل عكسًا للميل الذي ساد خلال العقدين الأخيرين نحو مركزة العائد باتجاه الأقلية، تحت عناوين النمو ذي الحجوم الكبيرة، بينما شكل التجار الصغار ضحايا لهذا النمط من النمو.

من الضروري الاعتراف أن تجربة الأيام الماضية، ليست كافية لتقديم توقعات أو أفكار محسومة أو معقولة حول الآثار المنتظرة اقتصاديًا على المدييْن المتوسط والطويل، فالأمور لا تزال مفتوحة أمام شتى التطورات والمسارات. لكن من الواضح أن هناك تغيرات آنية على المدى القصير الملحوظ أمامنا، فاستعادة المتاجر الصغيرة لحصتها يعني أن قطاعًا أوسع سيتمكن من نيل فرص الصمود والبقاء خلال الأزمة، وقد أشير في مطلع المقال إلى عنصر توسع العمالة في هذه المحلات، وهو ما يعني أن العائد من التجارة في هذه الأزمة يتخذ منحىً توزيعيًا أفضل، قد يكون ذلك على حساب جزء من عوائد أصحاب المتاجر الكبيرة، التي يفترض أنها تتمتع بهوامش أوسع للصمود. إن هذا يشكل عكسًا للميل الذي ساد خلال العقدين الأخيرين نحو مركزة العائد باتجاه الأقلية، تحت عناوين النمو ذي الحجوم الكبيرة، بينما شكل التجار الصغار ضحايا لهذا النمط من النمو.

لكن تجربة عودة الدكاكين هذه، تغري لفتح نقاش اقتصادي تنموي على المدى الأطول. من الواضح أن الدول الكبيرة والصغيرة، بدأت منذ الآن تلتفت إلى الداخل المحلي، وتتوقع أن يحصل المزيد من هذا الالتفات نحو الداخل. وبالنسبة لنا في الأردن، ومن يشبهنا من دول ذات اقتصاديات صغيرة الحجم، فإن فكرة توجيه الأنظار إلى الخارج وإلى السعي إلى حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، التي سادت في العقدين الأخيرين، قد تكون عرضة لانتكاسة تستدعي إعادة النظر في جدواها، على الأقل بالصورة التي قدمت بها في السنوات الأخيرة.

إن اكتشاف أو إعادة اكتشاف الخصائص الاجتماعية والثقافية، التي يستند إليها الاقتصاد ويمارس مهامه تحت تأثيرها، سوف يشكل أولوية عند صاحب القرار المُكلّف بمواجهة الأزمات، وخاصة الأزمات متعددة المستويات (في الاقتصاد والمجتمع والسياسة). علينا أن نلاحظ ونعترف أن المُكوّن الأهم في الخطاب الرسمي المتعلق بمواجهة أزمة كورونا، والذي قوبل بترحيب المجتمع، استند بالدرجة الأولى، قبل خطوة الاستعانة بالدكاكين، إلى الجوانب الثقافية الاجتماعية المرتبطة بدور القطاع العام (المدني في مجال الصحة، والعسكري)، ثم إلى مخاطبة أخلاقيات مفترضة، أو مرجوة، عند القطاع الخاص، مع التلميح الضمني الذي يشمله قانون الدفاع الذي يجيز إجبار القطاع الخاص على تحمّل جزء من المسؤولية العامة، وكل ذلك يتناقض مع ما كان دارجًا في خطاب النمو والتحفيز والتشجيع، ووعود الحرية الكاملة للقطاع الخاص والاستثمار المتحرر من الالتزامات الوطنية، باستثناءات «بائسة» مثّلتها ممارسات ما يسمى «المسؤولية الاجتماعية» التي تُروّج باعتبارها عملًا خيريًا لا واجبًا وطنيًا.

من المبكر الخروج بأفكار حاسمة، ولكن لا مجال لتأخير التفكير الوطني بأقصى مداه، ذلك أن أزمات من هذا النوع سوف تلقي بظلالها على طبيعة ومحتوى الصراع الاجتماعي الذي سيتواصل لا محالة. ومن يدري؟ فقد تكون التجربة الحالية ونوع الاستجابة والمواجهة لأزمة كورونا، تمرينًا ملموسًا يوفر أدوات صراع جديدة لشتى الأطراف الاجتماعية، وخاصة تلك الساعية لمواصلة التقدم والتغيير.