عندما وقفت عند الطريق الملوكيّ الذي يربط بين محافظات الأردن من الشمال إلى الجنوب، وتحديدًا عند البقعة المطلّة على قرية ضانا، لم أستطع مقاومة التقاط صور للغروب من هناك، ولم أكتم تعجبي أيضًا من نسبتي الفقر والبطالة المرتفعتين في محافظة الطفيلة التي تتبع لها قرية بهذا الجمال. لم أكُن أعي أن المسألة أعمق من مجرد اقتراح أذكّر به أهل المنطقة بينما أنا أنتظر من يقلّني للعودة إلى عمّان!

كان علي أن أتمهّل قليلًا، لأستمع لأصوات تشرح لنا كيف يمكن أن يتضرّر «المجتمع المحلي» من مشاريع تنموية يفترض أن تخدمه، وكيف يعود النشاط السياحي بالنفع على فئة صغيرة، بينما يعاني الآخرون من الخدمات السيئة في بلدة القادسية التي كان اسمها «بير العطاعطة» عندما رحل إليها أهالي ضانا في السبعينيات من القرن الماضي، مخلّفين وراءهم الزراعة طمعًا في الراتب الثابت والمزايا التي تقدمها الدولة عن طريق القطاع العام والأجهزة الأمنية.

عندما تسأل الناس الذين ولدوا في قرية ضانا، وكانوا مكتفين ذاتيًا يأكلون مما تنتجه أيديهم، عمّا دفعهم إلى تركها، يسألونك هم عمّا يبقيهم فيها، في الوقت الذي باتت زراعتهم خيارًا اقتصاديًا غير مجدٍ في قريةٍ لا تصلها السيّارات ولا الخدمات الصحية والتعليمية الكافية.

يقول المتقاعد العسكري أحمد السلايمة الذي ولد ودرس في ضانا أنه عاش أيامًا لا بأس بها في طفولته، عندما كان يأخذ معه إلى المدرسة طعامًا ممّا يزرع أهل ضانا وما تنتجه مواشي العائلة، في الوقت الذي لم تأوِ فيه القادسيّة أكثر من ثلاثة أو أربعة بيوت. يذكر السلايمة أن الشريف ناصر بن جميل قال في مناسبةٍ عسكريةٍ بأنه «سيأتي اليوم الذي يتمنّى فيه أهل القرية الالتحاق بالقوات المسلحة» حيث كانوا بحسب السلايمة لا يفضلون هذا الخيار لطول غياب العسكري حينها، ولكن نبوءته صدقت فـ«الآن بالواسطة العسكري ما هو بالسهل يروح.. لولا سيّدنا الله يطوّل عمره فتح باب التجنيد تلقى الشباب مكدّسة فوق بعضها».

اليوم، لم يعد يقطن في ضانا سوى عائلات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. كثيرون مثل السلايمة يتذكرون القرية قبل السبعينات، عندما كانوا يزرعون بأيديهم ويتبادلون المنتجات ويستدينون من بعضهم البعض على أمل أن يسدّوا الديْن في موسم الحصاد القادم. هؤلاء لا ينكرون أنهم لم يكونوا ليحنّوا إلى زمن قلة الخدمات لولا أنهم يشعرون اليوم بأنهم انتقلوا إلى «الحضارة»، كما يسمّونها، بدون وجود سند متين لها، بحسب وصف المسنّة زهرة الخوالدة. لم يزر أبناء الخوالدة أرضهم منذ أربع سنوات، واثنان آخران لم يغادرا المنزل لأي وظيفة أخرى أيضًا منذ زمن.

جاءت «الحضارة» في السبعينيات من القرن الماضي، والتي بحسب رواية أهل القرية تجسّدت في الانتقال إلى مستوىً معيشيٍّ أفضل، وفي التحاق الناس بأعداد كبيرة في وظائف عامة، فأصبح «ابن القرية الذي كان محصورًا بين أربعة جبال يجول في أنحاء المعمورة مع القوات المسلحة وغيرها» وشهدت القادسيّة نشاطًا عمرانيًا يفخر به أهلها.

لا عجب أن هذا التغيير تزامن مع الفورة النفطية في ذلك العقد، والتي أدّت إلى تغيّرات مهمّة على الساحة الأردنية. إذ شجّع النموّ الكبير للمساعدات التي تلقتها الدولة الأردنية على زيادة رواتب القطاع العام والأجهزة الأمنية وتوسّع الدولة في التوظيف من جهة، وغادر قسم كبير من الأردنيين للعمل في الخليج من جهة أخرى، مما قلّل المنافسة على القطاع العام ومكّن الدولة الأردنية من استيعاب الأردنيين في المحافظات خارج عمّان.

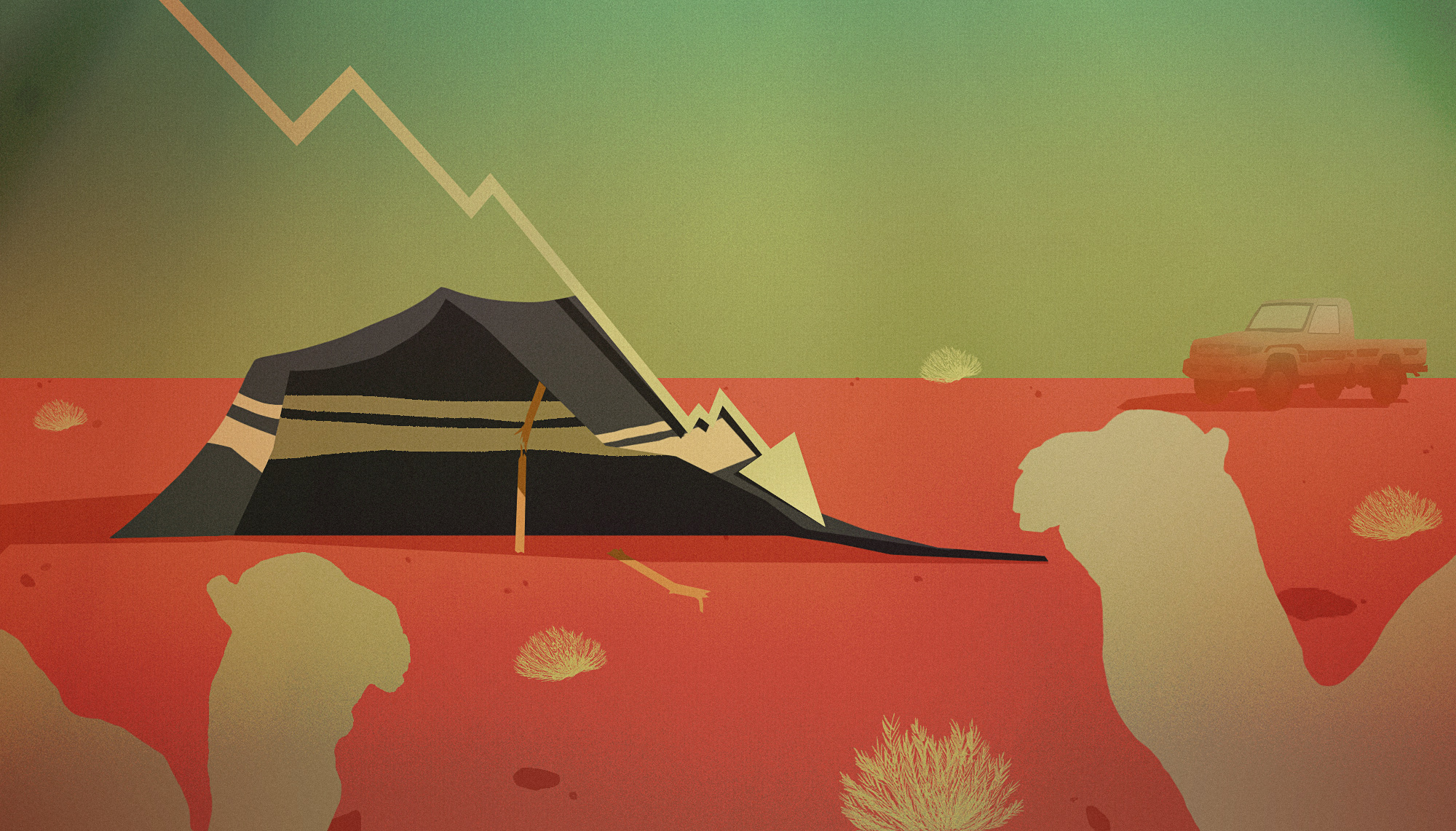

بحسب دراسة نشرتها مجلة ميدل إيست جورنال بعنوان «عسكرة الرعاية الاجتماعية: النيوليبرالية والسياسة الأردنية»، زادت أعداد الملتحقين بالجيش الأردني بنسبة ثلاثة أضعاف ما بين عامي 1961 و1975، واستوعبت الأجهزة الأمنيّة ربع القوى العاملة المحليّة في عام 1975، بينما انخفضت حصّة الزراعة من ثلث القوى العاملة في الستينيات إلى أقل من 10% في عقد الثمانينيات وتُركت للعمالة الوافدة والمسنّين والنساء. عندما آن أوان الإصلاحات الهيكلية التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة الأردنية في عام 1989، كان 99.5% من الأردنيين في محافظة الطفيلة يعملون في القطاع العام.

تصوّر أنك شاب في القادسيّة، تخرّجت من الجامعة وطرقت أبواب العمل، فلم تجد ردًا من شركة الإسمنت أو محميّة ضانا أو وظيفة في السياحة، فهل من مخرج سوى الجيش؟

ولا زالت هذه حسبة منطقية بالنسبة لسكّان المنطقة حتى يومنا هذا، وهم يفسّرون المعادلة على النحو التالي: تصوّر أنك شاب في القادسيّة، تخرّجت من الجامعة وطرقت أبواب العمل، فلم تجد ردًا من شركة الإسمنت أو محميّة ضانا أو وظيفة في السياحة، فهل من مخرج سوى الجيش؟ هذا بالنسبة للشاب الذي درس فتخرَّج، فما بالك بالذي لم يحالفه الحظ في التوجيهي مرتين، فما وجد إلا أن يخبر أهله بأنه قرّر ألا يحاول مجددًا ويلبس الزي العسكري كبديل؟

بحسب الدراسة ذاتها، لم يؤدّ هذا التوسع في التوظيف بالضرورة إلى إثراء المواطنين في الأرياف الأردنية، ولكنه وفّر لهم مصدرًا مضمونًا وثابتًا للدخل. وبينما لا يختلف غالبية أهل القرية مع هذه النتيجة، هناك من يغدق في الثناء على معروف الدولة التي استوعبت أبناء المنطقة، ولكن لديه عتبًا مريرًا على هذه الدولة ذاتها بشأن التهميش المستمر للمنطقة، وهناك من يعفي نفسه ودولته من المسؤولية ويحاسب الجهات الممولة على تقصيرها.

لا شك بأن ما تمر به القادسية ليس فريدًا من نوعه في الأردن، ومن يدقّق النظر يجد أنها نموذج آخر على فشل التنمية، فرئيس بلدية القادسية الحالي عبدالله النعانعة يقول أن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو بُعده عن مركز صنع القرار في عمّان. ويضيف أنه ينتظر بفارغ الصبر مشروع اللامركزية الذي سيعطي القادسية حقها بمعاملتها على أساس خصوصيتها بدلًا من مساواتها بمناطق أخرى لا تشبهها في الظروف والحاجات.

على الرغم من أنه يقرّ بأنه مقيّد بصلاحيات محدودة، إلا أن النعانعة لا يتنصل من المسؤولية الأخلاقية له كوجه من وجوه القادسية. عندما يكون هناك حاجة في قطاع التعليم، على سبيل المثال، الذي لا حول ولا قوة للبلدية به، يبادر الرئيس ويصطحب عددًا من وجوه المنطقة معه إلى وزير التربية والتعليم ليصار إلى إدراج طلباتهم في سلم الأولويات عندما تأتي المنح.

أما في قطاع الصحّة، فيوجد في منطقة القادسية مركز صحي شامل واحد يغلق أبوابه الساعة الرابعة عصرًا. لكن قد يكون المريض محظوظًا ويعرف الطبيب المناوب حق المعرفة فيكلمه على الهاتف ليأتيه أو يتجه إلى المستشفى العسكري في قصبة الطفيلة، بحسب عضو بلديّة القادسية ابتسام الخوالدة.

تشتكي الخوالدة من هذا الوضع في قطاع آخر لا تتمتع فيه البلدية بأية صلاحيّة، فبالكاد تمارس صلاحياتها الضئيلة أساسًا في الإنارة وتعبيد الشوارع حيث تفلح تارةً وتفشل فشلًا ذريعًا تارةً أخرى ليصبّ الناس غضبهم على أعضاء البلدية والرئيس متناسين أنهم قليلو الحيلة هم أيضًا.

ويفترض أن يبدأ العمل في مشروع الصرف الصحي الذي طال انتظاره في القادسيّة قريبًا في إطار منحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بحسب مدير المشروع المهندس محمود البدور.

وسط كل هذه الشكاوى، لا يفوت أهل القادسيّة أن يقسموا بأن فيها عائلات يبكي الحجر على فقرها، فحتّى السيدة التي تشتكي من عجزها عن دفع فواتيرها الشهرية المتراكمة، تخبرك أنهم «مستورون والحمدلله.. بس في عائلات لو أوريكوا اياهم إلا تصوّتوا على حالهم». وتدعم الأرقام الرسمية قسَمَهم هذا، حيث يُعتبر لواء بصيرا الذي تتبع له القادسية إداريًا جيبًا من جيوب الفقر في محافظة الطفيلة، إذ تبلغ نسبة الفقر فيه 30% بحسب البرنامج التنموي لمحافظة الطفيلة (2016-2018).

ولكن مهلًا. ألَم يعبر حوالي 120 ألف سائح، كما يذكر مدير محمية ضانا المهندس عامر الرفوع، من ذات النقطة على الطريق الملوكيّ قاصدين ضانا في عام 2010 وهو العام الذي يعدّه أهل السياحة من أفضل الأعوام التي مرت على فنادقهم؟ بلى، ولكنّ المردود من النشاط السياحي ليس بذات الوضوح الذي يفترضه عابر طريق أعجب بمنطقة فيها غروب شمس غاية في الجمال، فتنبأ بسياحةٍ مزدهرةٍ تحدّ من البطالة وتحسّن واقع القادسيّة ككل!

التصحيح الأول لعابر الطريق يأتي من البلديّة، حيث يقول رئيسها عبدالله النعانعة أنها لا تحصل على أي نسبة من رسوم المنامة في الفنادق المحليّة أو الغرف التابعة لمحميّة ضانا، كما أنها لا تتقاضى رسومًا للدخول للقرية لتنفقها فيما بعد، على تحسين الخدمات في المنطقة. بيد أن النعانعة أضاف أن البلديّة تخطّط في الوقت الحالي لإنشاء مشروع سياحي يعود بدخل ثابت على البلديّة من مخصصات المنحة الخليجية التي حصل عليها الأردن.

أما التصحيح الثاني، فجاء على لسان سيّدة من أحد الفنادق المحليّة تقرّ بأن النشاط السياحي يعود بالفائدة على العدد المحدود من الموظفين بها، والعائلات المشتركة في الجمعيّات التي أسست بعضًا من هذه الفنادق، خصوصًا وأن القادسية تفتقر للخدمات السياحية المرافقة التي يمكن لسائح أن يقصدها لأجلها. في ظل الوضع الحالي للبلدة من غير المتوقع أن يدفع السائح أجرة المواصلات لأعلى الجبل ليشتري علبة صغيرة من اللبنة!

وبحسب أحد المرشدين السياحيين الذين يرافقون السيّاح في النزهات الطويلة مشيًا على الأقدام بين وديان القرية، لا يستطيع شاب في القادسيّة أن يبني مستقبلًا من هذا العمل. ويضيف أنه هو ذاته ما كان ليقبل بهذه الوظيفة ذات الراتب الشهري المتدني، الذي يعادل ما يدفعه السائح لقاء نزهتين للجهة الموظفة، لولا أنه متقاعد عسكري ولديه مصدر دخل آخر، ولا يوجد عمل آخر يناسبه فيقول «شو بدي أشتغل؟ حارس؟ والله ما هي داخلة.. الشاب عندنا مستقبله في عمّان أو العقبة».

من جهته، يقول مدير عام محمية ضانا عامر الرفوع أن عوائد المحميّة على المجتمع المحلي تقدّر في عام 2015 بمليون وستمئة وخمسين ألف دينار؛ ما بين رواتب مباشرة لموظفيها الذين يصل عددهم إلى 85 موظفًا من أبناء المجتمع المحلي الذي يحيط بالمحميّة، والمشتريات من المنطقة ورسوم نقل الزوار التي تتقاضاها جمعيّات محليّة تقدم هذه الخدمة، والنسب التي تتقاضها الفنادق المحليّة من رسوم دخول المحميّة إذا كان الزائر من نزلاء هذه الفنادق، والإنفاق على خدمات أخرى.

وعلى الرغم من أن أنها تهدف لحماية البيئة بالدرجة الأولى، ولكنّ المحميّة لا تتناسى مسؤوليتها في تنمية المجتمع المحلي، وهو ما يفسر بحسب الرفوع احتفاظها بهذا العدد من الموظفين الذين «لو كانت المحمية تتبع نهج القطاع الخاص لتخلصت من نصفهم، فما الحاجة لـ14 وظيفةً في بيت ضيافة به تسع غرف على سبيل المثال في الوقت الذي يستطيع فيه ستة أشخاص إدراته كحد أقصى؟».

لو كانت المحمية تتبع نهج القطاع الخاص لتخلصت من نصفهم، فما الحاجة لـ14 وظيفةً في بيت ضيافة به تسع غرف على سبيل المثال في الوقت الذي يستطيع فيه ستة أشخاص إدراته كحد أقصى؟»

ويعتبر الرفوع أن السبب في وجود نسبة لا بأس بها من موظفي المحميّة من المتقاعدين العسكريين هو أنهم «أقوى من غيرهم على تحمّل مشاق الوظيفة في بعض الأحيان»، ويلفت النظر إلى أن المحميّة تتحمل مسؤوليتها في تنمية المجتمع المحلي ولكنها ليست بديلًا عن «التنمية الاجتماعية»، مضيفًا أنها «غير ربحيّة وتستفيد من النشاط السياحي لدعم برامج البيئة خصوصًا وأن المحميّة لا تتلقى أكثر من 10 % من موازنتها من الحكومة».

يشكّك الشاب تيسير قطيشات الذي يعمل مديرًا لفندق شعبي في ضانا في إخلاص المحمية لحماية البيئة، ويعتبر أنها شبه متفرغة للنشاط السياحي الذي تنافس فيه عائلات وضعت أموالًا لتأسيس فندقٍ بسيط، خصوصًا وأنها تعكف حاليًا على توسعة بيت الضيافة التابع لها بكلفة تصل إلى 800 ألف دينار من الديوان الملكي العامر كما يُقرأ على اللافتة القريبة من مشروع التوسعة.

على أيةِ حال، قد يبدو حديث السياحة غير ذي صلة في ظل الركود الحالي الذي يشهده القطاع، حيث يقول كثيرون أنها شبه متوقفة حاليًا بينما يقدّر الرفوع أنها انخفضت بنسبة 33 % فقط. هذا الركود هو ما دفع قطيشات إلى الإسهاب في الحديث عن العروض المتوفرة لديهم عندما استضافته قناة إذاعية محليّة، ومن ثم عرض على المواطن الأردني أن يجلب معه وجبته ويأتي ليبيت في فندقه مجانًا، مقابل أن تطأ قدماه القرية التي يقول أن فيها طاقات شابة تختنق وتكاد لا تجد متنفسًا واحدًا تلتقي به للتخطيط لإنعاش السياحة أو غيرها، بينما تُنفق الملايين على مشاريع لو أنها ترمّم بيوت ضانا وتطليها ذهبًا لما كلّفت هذه الكلفة برأيه!

في القادسيّة اليوم، تجد صاحب محل الخضروات يجلب بضاعته من السوق المركزيّ في عمّان ويشبّه «ابن القادسيّة بابن عمّان الغربية» حيث يشتري كلاهما حاجياته من السوق يوميًا، لولا الفرق الشاسع في الخدمات التي يستفيد منها كل منهما. هذا الفرق هو الذي يجعل أم شابّة تتمنّى أن ترحل إلى عمّان لا لكي تكون أقرب إلى علاجها من مرض السرطان في المدينة الطبية وحسب، وإنما لأجل كل ما توفره عمّان وتعجز عنه بلدتها.

هناك سيّدة أخرى تكره أشياءً كثيرةً في القادسية، وتسأم من فاتورة الكهرباء التي تزداد سوءًا مع الصوبة الكهربائية التي لا تستطيع إطفائها من شدة البرد، فهذه تدعو الله أن يأخذها إلى عمّان. أخبرتُها بأن هناك جيران لها يقولون أنهم يصلون عمّان وبالكاد يصبرون حتى يعودوا إلى قريتهم «الوادعة»، فابتسمت وقالت «لا تردي كذّاب».