كانت زهرة أولاندو في منتصف عشريناتها عندما غادرت باكستان عام 1967 برفقة زوجها وطفليهما اللذين كانا في الثانية والسابعة من العمر، ليستقروا في الأردن، ملتحقين بعائلات باكستانية أخرى سبقتهم هنا، حيث عمل الجميع في زراعة الدخان والخضار.

جاءت عائلة زهرة، التي كانت من بين الأفواج الأولى من العمالة الباكستانية المهاجرة إلى الأردن، من إقليم السند، لكنها تنحدر أصلًا من إقليم بلوشستان المجاور له. حين جاءت العائلة للمنطقة، كانت أصلًا متجهة إلى السعودية لأداء الحج، وفي الرحلة البرية التي استمرت عدّة أشهر، قطعت إيران وتركيا وسوريا، كما تقول زهرة. ولأنهم خرجوا من بلادهم من دون أن يملكوا تكاليف الرحلة، فكانوا يقيمون في كل محطة شهرًا أو أكثر، ويعملون ليجمعوا ما يمولون به الرحلة إلى المحطة التالية. وعندما وصلوا الأردن عرفوا أنه المكان الذين يريدون الاستقرار فيه، كما تقول، فقد كانت بلدًا يتمتع بالأمن، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من العمل في الزراعة كان أعلى بكثير منه في باكستان التي كانوا مزارعين فيها أيضًا، بشكل أساسي للأرز والقمح وقصب السكر والذرة.

زهرة، التي توفي زوجها قبل 10 سنوات، تتحدث باللغة السندية، مع بعض العبارات بالعربية المكسرة، وتولى الترجمة، أثناء المقابلة، حفيدها مهند (16 سنة) الذي يتحدث اللهجة الأردنية بطلاقة. تقول زهرة إنهم في تلك الفترة، عملوا بشكل أساسي في زراعة الدخان، حيث كانت العائلات تمضي نصف السنة تعمل في محاصيل الدخان في إربد ومادبا والموبص وماعين، والنصف الآخر في الأغوار، حيث تعمل في زراعة الخضار. في تلك الفترة، تقول إن زراعة الدخان كانت مزدهرة، وكانت مثالية للعائلات الباكستانية التي جاءت بصحبة أطفالها، ليس فقط لأن عائدها كان أعلى من الخضروات، بل لأنه كان بإمكان الصغار العمل فيها أيضًا. وهي تتذكر كيف كان الرجال يتولون قطف الأوراق، وتتولى النساء والأطفال شكّ أوراق التبغ بالإبرة والخيط في سلاسل.

ازدهار زراعة الدخان في الفترة التي قدم فيها الباكستانيون كان سببه الدعم الحكومي الذي كانت تحظى به هذه الزراعة، وإمكانية تصريف المحاصيل لشركات الدخان العاملة في الأردن. لكن الحال تغيرت أوائل العام 2000، عندما تعثرت عمليات التصريف، فصدر العام 2004 قانون ألغى قانون زراعة التبغ الذي كان قد صدر العام 1952، لتنظيم هذه الزراعة. رفْعُ الحكومة يدها عن زراعة التبغ حوّل هذه الزراعة المكلفة، والمنهكة للتربة، إلى خيار شخصي للمزارعين. وهو ما قضى تقريبًا عليها. وبعدها، تقول زهرة، إن الحياة في الأردن لم تعد بالسهولة التي كانت عليها. فالخضراوات التي تفرغت العائلات الباكستانية لزراعتها في الأغوار ومناطق الشفا، انحدرت أسعارها سنة بعد سنة. في الوقت الذي توالت فيه ارتفاعات تكاليف الزراعة، وتكاليف المعيشة بشكل عام. كما ارتفعت بشكل كبير، رسوم تصاريح العمل والإقامة والغرامات المترتبة على التأخر في استصدارها.

إضافة إلى ابنيها اللذين قدما معها، أنجبت زهرة في الأردن ثلاثة أبناء آخرين وابنة. وما زالت عائلتها وغيرها من عائلات باكستانية تزاول نمط العمل نفسه: يتضمّنون المزارع، ويتنقلون مع المواسم بين الغور والشفا. الفرق هو أن العائلات التي جاءت إلى الأردن مكونة من جيلين، كبرت، وأضيف إليها جيلان آخران، هما أبناء أبنائها وأحفادهم.

زهرة أولاندو في عريشة عائلتها في دير علا. تصوير محمد زكريا.

لم تزر زهرة باكستان منذ قدومها منها قبل خمسين سنة، ولم يفعل ذلك أحد من عائلتها الممتدة، باستثناء ابنها شفيق (54 سنة). فالأغلبية الساحقة من الباكستانيين في الأردن كما تقول، لم تطأ أقدامهم أرض وطنهم الأم، لأنهم بالكاد يتدبرون أمر إعالة أسرهم الكبيرة، ولا يستطيعون تحمل كلفة الزيارة. وهي تعيش الآن مع أبنائها الخمسة، وزوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم في تجمّع للعرائش المصنوعة من هياكل خشبية وحديدية، وملبّسة ببلاستيك سميك، تقع إلى جوار المزرعة التي يعملون فيها في دير علا.

هذا التجمع هو واحد من مئات التجمعات المشابهة لعائلات باكستانية ممتدة، موزعة على دير علا والكرامة والشونة الجنوبية وغور الصافي. وهو نوع من السكن، يقول الباكستانيون إنه يناسب طبيعة مهنتهم التي تحتم عليهم التنقل خلال السنة بين الغور والشفا. وأيضًا التنقل بين المزارع، والإقامة فيها لحراستها. لهذا فإن الغالبية الساحقة منهم يعيشون في هذه العرائش التي يسهل فكها ونقلها من مكان إلى آخر.

يقول شفيق إن العائلة تبقى في هذا التجمّع أشهر الشتاء، وعندما يحين موعد الرحيل بداية الصيف، فإن واحدًا من أخوته يبقى في المزرعة ليحرسها، في حين يغادر البقية إلى اللبّن حيث تقع مزرعة للخيار والبندورة والكوسا، يملكها كفيلهم الأردني، الذي يستصدر لهم تصاريح العمل. العائلة تقدم الجهد، ويقدم الكفيل الأرض، ويتقاسم الطرفان، في النهاية، المصاريف والأرباح.

عرائش تسكنها مجموعة من الباكستانيين وإحدى المزارع التي يعملون فيها في دير علّا. تصوير محمد زكريا.

شفيق، الذي جاء إلى الأردن وعمره سنتان، زار باكستان لأول مرة في حياته قبل ثلاث سنوات. ويقول إن ما يمنع الباكستانيين من العودة هو أن معظمهم لم يصنعوا شيئًا لأنفسهم في باكستان، فقد أنفقوا عبر السنوات، وما زالوا يفعلون، كل ما يكسبونه لإعالة عائلاتهم، ودفع رسوم الإقامات وتصاريح العمل والغرامات. ذلك أن الباكستاني المقيم في الأردن من 50 سنة، لا يتمتع بوضع خاص، في ما يتعلق بالإقامة والعمل، وتطبق عليه القوانين ذاتها المطبقة على أي عامل وافد أتى حديثًا.

يضيف شفيق أن العودة إلى باكستان من دون أن يكون للفرد أرض ومنزل، يعني أنه سيعمل أجيرًا لدى الآخرين، وفي ظل تردي أجور العمال الزراعيين في باكستان، مقارنةً بالأردن، فإن هذا يعني عدم قدرة هذه العائلات على إطعام أطفالها. صحيح أن الحياة في الأردن صارت صعبة، كما يقول، لكن الناس هنا يتدبرون، على الأقل، أمور المعيشة اليومية؛ المعيشة اليومية وحدها، لأنهم أيضًا، لا يمتلكون شيئًا في الأردن. ليس فقط لأنهم، كما سبق، ينفقون كل ما يكسبون على عائلاتهم، فحتى الأقلية التي لديها إمكانية تملك عقار، لن تستطيع ذلك، لأن التملك ممنوع عليهم قانونيًا.

كان شفيق يتحدث، وابن أخيه مهند يقف خلفه متكئًا على جدار العريشة التي كان الجميع يجلسون بمحاذاتها، ومن تلفونه تصدح أغنية خليجية. مهند الذي ترك المدرسة بعد الصف الخامس والتحق بالعمل في المزرعة، هو ككل الباكستانيين المولودين في الأردن، لا يمكن لمن يسمعه يتحدث أن يشك للحظة بأنه ليس أردنيًا. لكنه كان أثناء الجلسة يتواصل مع عمه وأقربائه الآخرين باللغة السندية، فالباكستانيون لا يتحدثون بالعربية في ما بينهم، بل يتحدثون بلغاتهم المحلية. ولأن الأغلبية الساحقة من باكستانيي الأردن قدموا من بلوشستان أو السند فإن اللغة هي في الغالب السندية أو البلوشستانية. وهذا كما يقول المسؤول في السفارة الباكستانية، حسنين حيدر، أحد العوامل التي تعمّق قطيعتهم مع بلدهم.

شفيق (يمين) وابن أخيه مهند (يسار) في دير علّا. تصوير محمد زكريا.

يشرح حيدر أن في باكستان لغات كثيرة، تخص كل واحدة إقليمًا معينًا. وهي لغات مختلفة لدرجة أن المتحدثين بها لا يفهمون بعضهم البعض. لكن في المقابل تعتمد باكستان لغة رسمية هي الأوردية. وهي لغة لا تعرفها الغالبية الساحقة من الباكستانيين في الأردن، الذين لا يتحدثون سوى لغاتهم المحلية، وهذا يعيق تأقلمهم في حال عادوا إلى باكستان. المفارقة التي يلفت إليها حيدر هي أن صعوبة التأقلم في ما يتعلق باللغة ستظل قائمة حتى لو عادوا إلى أقاليمهم المحلية، ذلك أنهم يتقنون لغتها شفويًا، لكن قليلين جدًا هم من يعرفون القراءة والكتابة بها.

العمالة الوافدة الأقدم

العمالة الباكستانية التي بدأت توافدها إلى الأردن منتصف الستينات، هي، كما تقدر مديرة مركز تمكين لحقوق العمال المهاجرين، ليندا الكلش، العمالة الوافدة الأولى إلى الأردن. وقد بدأ بعدها، ابتداءً من السبعينيات، تدفق العمال المهاجرين من المصريين والجنسيات الشرق-آسيوية الأخرى. وتلفت الكلش إلى أنهم يختلفون عن العمالات الأخرى في أنهم، في الغالب، لا يعملون أجراء، بل يقوم نمط عملهم على ضمان المزارع التي يعمل فيها أفراد العائلة، وقد يستعينون بعمال من جنسيات أخرى. كما يختلفون عن غيرهم أيضًا بأنهم جاؤوا مع عائلاتهم، واستمروا كذلك. فقد جاؤوا في وقت لم تكن هناك قوانين تمنع التحاق عائلات العمال بهم، كما هو الوضع حاليًا.

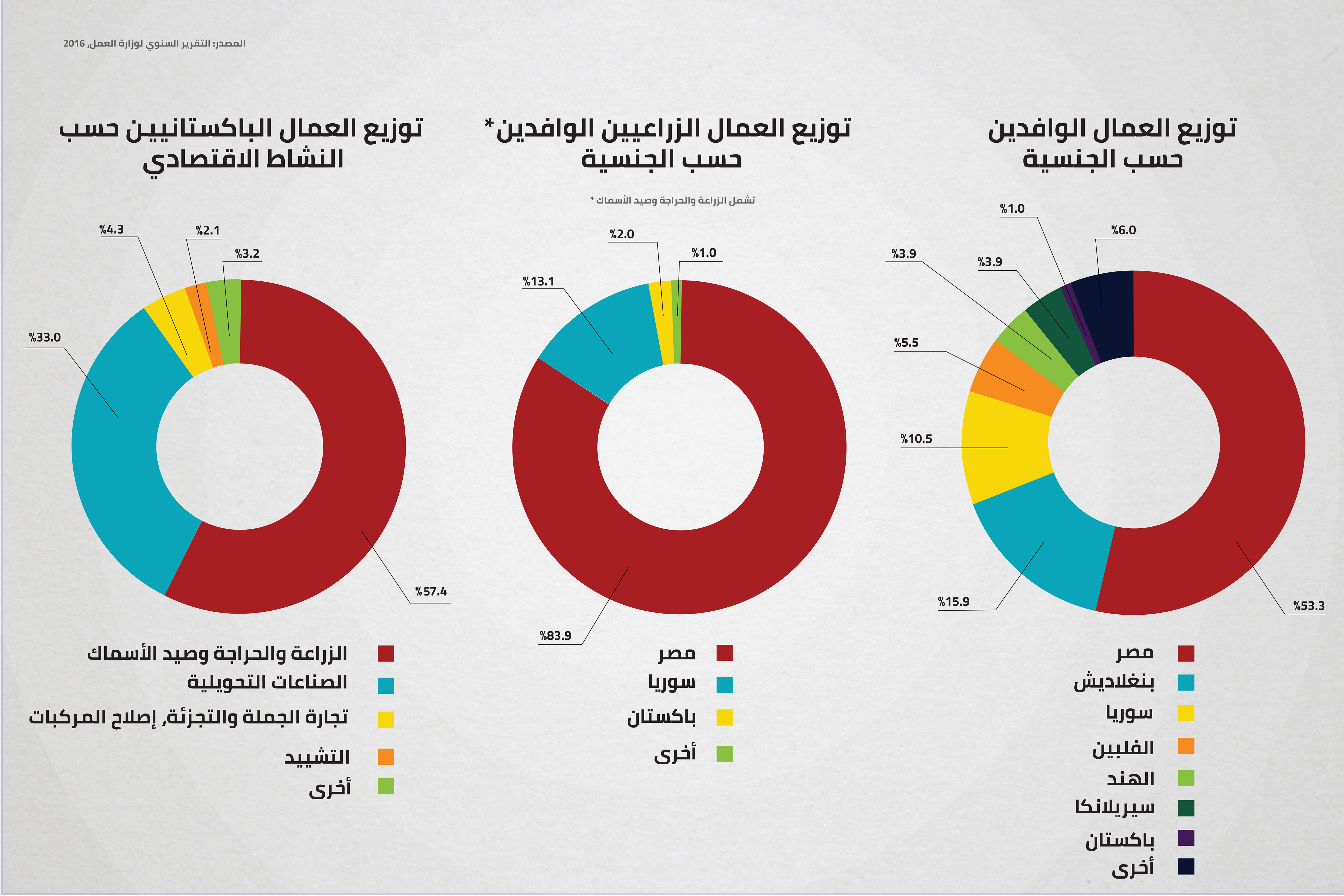

وفق آخر أرقام تفصيلية لوزارة العمل، فإن عدد العمال الباكستانيين المسجلين في الوزارة، للعام 2016 هو 3205، يشكلون ما نسبته 1% تقريبًا من مجمل العمال الوافدين. ويعمل 57% تقريبًا من العمال الباكستانيين في قطاع الزراعة، مشكّلين ما نسبته 2% من مجمل عمال الزراعة في الأردن.

أما بالنسبة للعدد الكلي للباكستانيين، فإن الأرقام تتضارب. وفق تعداد دائرة الإحصاءات العامة للعام 2015، يبلغ عددهم 7714، منهم 41% إناث.

لكن نائب السفير الباكستاني في عمّان، تيمور ذو الفقار، يقدّرعددهم بـ15-20 ألف شخص. بل إنه يلفت إلى أن الرقم على الأرجح أكبر من ذلك، ويقول إنه يعتقد أن المسجلين في السفارة لا يزيدون عن 60 أو 70% من الباكستانيين في الأردن. فوفقًا لذو الفقار، هناك مشكلة كبيرة لدى الباكستانيين في ما يتعلق باستصدار الأوراق الثبوتية لأطفالهم في الأردن، إذ يتأخرون كثيرًا في فعل ذلك: «يحدث كثيرًا جدًا أن تأتي عائلة بفتى في الخامسة عشرة ويطلبون استصدار هوية وطنية وجواز سفر له. فنسألهم، أين كان هذا الولد نائمًا طوال السنوات السابقة؟». يضيف ذو الفقار أن المجتمع الباكستاني في الأردن ما زال يتبنى قيمة إنجاب عدد كبير من الأطفال، فيوجد في الأسرة المتوسطة ست أو سبع أطفال، وقد يصل عددهم في بعض الأسر إلى 12 أو 13. ولأنهم موزعون على مناطق عدة، ويتنقلون مع المواسم، فإن كل هذا، بحسبه، يحد من قدرة السفارة، المكون طاقمها من بضعة أشخاص، على الإحاطة بعددهم على وجه الدقة.

وقد أصبح الأمر أكثر صعوبة بعد قرار للحكومة الباكستانية بوجوب حصول الأطفال من عمر يوم على جواز سفر منفصل. الذي يقول حيدر، إنه يأتي في إطار تطبيق سياسة أشد صرامة لضبط عملية إصدار الأوراق الثبوتية بدأت الحكومة الباكستانية باتباعها خلال السنوات القليلة الماضية. وفق حيدر، فإن الأطفال كانوا يضافون يدويًا إلى جوازات سفر آبائهم أو أمهاتهم إلى سن السادسة عشرة. لكن قبل بضع سنوات، بدأ تطبيق نظام إصدار جوازات سفر منفصلة للأطفال منذ ولادتهم، وهو أمر رتّب المزيد من التكاليف على كاهل الأسر.

تقدمت حبر إلى وزارة الداخلية بطلب حق الحصول على المعلومة، لمعرفة عدد الباكستانيين الحاصلين على إقامات، ولم يصل منها ردّ إلى هذه اللحظة. لكن عدد الباكستانيين الحاصلين على إقامات لن يكون على الأغلب سوى مؤشر على عددهم في المملكة. فالكثير من الباكستانيين في الأردن، كما قال كثير ممن قوبلوا، لم يجددوا إقاماتهم، أو حتى لم يحصلوا عليها في الأصل في حالة الأطفال، الذين ينص الإقامة وشؤون الأجانب على وجوب استصدارهم أذون إقامة منفصلة عند بلوغهم سن السادسة عشرة. وسبب ذلك هو عدم قدرتهم على دفع رسوم الإقامة البالغة 30 دينارًا سنويًا للفرد. ولأن عقوبة تأخر تجديد الإقامة هي دينار ونصف غرامة عن كل يوم تأخير ، يقول باكستانيون إن الكثير جدًا من الأسر، تراكمت عليهم غرامات بآلاف الدنانير.

أعباء متراكمة إلى ما لانهاية

في عريشة تتبع لتجمع عائلي آخر، كان علي البلوشي (33 سنة) يجلس مع أقربائه، يناقشون العفو العام الصادر مؤخرًا، ولم يكن وقت إجراء المقابلات قد صدر بعد، آملين أن يشمل غرامات عدم تجديد الإقامات وتصاريح العمل، كما فعل العفو العام السابق الذي صدر 2011، ومكّن كثيرين، كما يقول علي، من تصويب أوضاعهم. لكن الذي حدث بعدها هو أن التدهور الكبير لأوضاع المزارعين خلال السنوات القليلة الماضية، جعل الغرامات تتراكم مرة أخرى: «بلاقي الواحد حاله قدام خيارين: يدفع الغرامة أو يشتري أكل يطعمي أولاده».

ولد علي في الأردن، وكان والده «خادم حسين» قد جاء إليه عام 1976، في عمر الرابعة عشرة، تاركًا باكستان التي كانت آنذاك «قحيط»، كما يقول. جاء وقتها بصحبة جدته، وعمه وعماته الخمس في رحلة استغرقت ثمانية أشهر لأنهم، مثل عائلة زهرة، اضطروا للتوقف خلالها أكثر من مرة للعمل وجمع تكاليف باقي الرحلة.

لم يسبق لعلي المتزوج من سيدة ولدت هي أيضًا في الأردن، ولديهما ثلاثة أطفال، أن زار باكستان. «بحكوا هي بلدنا بس إحنا بالتلفزيون بنشوفها»، يقول علي. «إحنا مواليد هان، دارسين هان، عايشين هان. أنا بعرف الأردن أكثر من باكستان. باكستان ما بعرف فيها إشي، بينما الأردن بعرفها كلها، عشاير وناس ومناطق».

لكن البلد التي لا يعرفون غيرها، ما تزال، كما يقول قولجان بلوج (53 سنة)، وهو خال علي، تعاملهم رغم إقامتهم فيها من عقود بوصفهم غرباء، عليهم كل سنة تجديد أذون الإقامة، واستصدار تصاريح عمل لكل من تعدى الثامنة عشرة.

يذكر أن القانون يعفي من أقام في الأردن عشر سنوات من تجديد إقامته سنويًا، حيث يُمنح إقامة لخمس سنوات. لكن في حالة الباكستانيين الذين يرتبط منحهم الإقامة بتصاريح عمل مدتها سنة، فإنهم يضطرون إلى تجديد الإقامة سنويًا.

جاء قولجان مع والديه وأربعة أشقاء العام 1973، واستقروا بدايةً في خريبة السوق، حيث كان الرجال يعملون في الزراعة والبناء بيومية مقدارها 40 قرشًا. ومثل البقية، لم يزر باكستان في حياته، لا هو ولا أخوته الذين أصبحوا عشرة في الأردن.

في الصورة العلوية، علي البلوشي (يسار وسط) وإلى جانبه خاله قولجان بلوج (يمين وسط) واثنان من أقاربهم في مرزعة يعملون فيها في دير علا. تصوير محمد زكريا.

غرامات الإقامات هي، وفق قولجان، أكبر هموم مجتمع الباكستانيين في الأردن، ويلفت إلى أن سبب التأخر في تجديد الإقامات لا يتعلق دائمًا بعدم القدرة على دفع رسومها، لكن بتعثر تجديد تصريح العمل الذي يشترط وجود كفيل أردني يستصدره للعامل، تُمنح الإقامة بناءً عليه.

يحدد قانون الإقامة وشؤون الأجانب مجموعة الشروط التي يسمح على أساسها للأجنبي بالإقامة. وبتطبيق هذه الشروط على واقع المجتمع الباكستاني في الأردن، فإن هناك حالتين تسمحان لمن تعدى الثامنة عشرة منهم بالبقاء في المملكة: إذا كان مرتبطا بعمل، أو كان طالبًا.

تبلغ كلفة التصريح الزراعي، 520 للمرة الأولى، ويجدد سنويًّا بـ320 دينارًا. يتبعه فحص طبي كلفته 30 دينارًا. وفوق الكلفة العالية لتصاريح العمل، يقول قولجان، إن الحصول على كفيل لم يعد بالسهولة التي كان عليها في الماضي. فالباكستاني يجد أن عليه إيجاد كفيل يستصدر له ولزوجته، وأبنائه وبناته الذين تجاوزوا الثامنة عشرة تصاريح عمل، وهذا يعني في المتوسط ربما 7 أو 8 أفراد في الأسرة الواحدة. ولأن القانون يضع ضوابط لعدد من يستطيع كل كفيل كفالتهم، وهي ضوابط تحددها مساحة الأرض التي يملكها هذا الكفيل، ونوع وعدد المزروعات التي فيها، وإن كان فيها بيوت بلاستيكية، وغير ذلك، فإن هذا يعني توزيع العائلة على أكثر من كفيل: «هون نص وهون نص».

وفق قولجان، إذا ربطت المزارع بالكفيل علاقة شراكة، فإن الباكستاني لا يدفع فوق الرسم القانوني، لكن لو كان الأمر مجرد كفالة بهدف الحصول على تصريح عمل، فإن الكفيل يأخذ ثمنًا لكفالته. ويدخل هنا إلى الحوار طارق، ابن عم علي، قائلًا إن ثمن الكفالة يتراوح في العادة بين 350 و700 دينار. مضيفًا أنه حتى مع دفع ثمنها، فإن العثور على كفيل ليس دائمًا مهمة سهلة للعمالة الباكستانية. ذلك أن هناك عمالة وافدة أخرى بإمكانها أن تدفع أكثر، هي العمالة المصرية. أمرٌ تؤكده كلش، التي تقول إن «تصاريح العمل المصروفة للعمال المصريين تحولت إلى تجارة»، إذ وصل ثمن التصريح إلى ألف دينار. وهي «تجارة» قائمة بشكل أساسي في قطاع التصاريح الزراعية، لأنها أقل كلفة من أنواع التصاريح الأخرى، واستصدارها أسهل.

وحتى بعد الحصول على كفيل، يقول قولجان إن العامل يصبح بعدها أسيرًا له، إذا يحدث كثيرًا أن يتأخر هذا الكفيل في استصدار تصاريح العمل، وفي هذه الحالة تتراكم الغرامات على العامل لا على الكفيل.

لقد صدر العفو العام فعلًا بعد أيام من لقائنا بالعائلات، لكنه نصّ على إعفاء المخالفين من غرامات التأخر في تجديد الإقامة فقط، ولم يشمل عدم استصدار تصاريح عمل. وهذا كما تقول الكلش مجرد «تصويب مؤقت» لخلل ما زال قائمًا، وسببه التنازع بين قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب. فالإقامة لا تُمنح للعامل إلا إذا حصل على تصريح عمل. وفي وقت يحصر قانون العمل حق استصدار التصريح بالكفيل، فإن تقصير هذا الكفيل باستصدار التصريح يدفع ثمنه العامل. وقد حدث في عدة حالات أن اكتشف عمال، أن صاحب العمل لم يجدد تصاريحهم منذ سنوات.

وفق الكلش، فإن «العفو» الحالي أعطى العمال مهلة 180 يومًا من تاريخ نفاذه، إما لمغادرة البلاد، أو لتصويب الأوضاع، في حال رغب العامل بالبقاء. وهذا يعني أن «عليه استصدار تصريح عمل، ودفع رسوم كل تصاريح العمل التي لم تستصدر خلال السنوات السابقة».

إضافة إلى حصر صلاحية استصدار تصريح العمل بالكفيل، تلفت الكلش إلى اختلال آخر هو عدم وجود سقف لغرامات تجاوز الإقامة، كما هي الحال في معظم دول العالم، فهي في الأردن تتراكم على العامل إلى ما لا نهاية.

المدرسة «الكُتّاب»

كما تقدّم، يستثنى مَن هو فوق سن الثامنة عشرة من وجوب استصدار تصريح عمل كشرط للحصول على إقامة إذا كان طالبًا. لكن هذا لا يساعد المجتمع الباكستاني في الأردن، حيث نسبة قليلة جدًا منهم هي التي تتمكن من إكمال تعليمهما المدرسي، فما بالك بالتعليم الجامعي، كما يقول ذو الفقار.

تستقبل المدارس في المملكة أطفال الوافدين، وفق أسس معينة، وهي أسس، تقول مديرة إدارة التعليم في وزارة التربية، الدكتورة زينب الشوابكة، تمنع التحاق أبناء الجاليات الأجنبية (غير العربية)، بالمدارس الحكومية، وتسمح لهم بالتسجيل فقط في المدارس الخاصة.

لكن هذا يتناقض مع واقع الحال، إذ قال جميع من قابلناهم من باكستانيين، إن من لا يزال على مقاعد الدراسة من أبنائهم، موجودون في مدارس حكومية. وتفسيرًا لذلك تقول الشوابكة إن الكثير من مدراء التربية ومدراء المدارس في المناطق التي تتواجد فيها العمالة الباكستانية يتغاضون عن تطبيق هذا البند: «مراعاة للحالة الإنسانية» لهؤلاء العمال. ووزارة التربية لا تتشدد بدورها، للسبب ذاته: «عامل باكستاني بشتغل بمزرعة بالغور، كيف أطلب منه يبعث ابنه على مدرسة خاصة؟».

لكن أبناء الباكستانيين بعد التحاقهم بهذه المدارس، يطبق عليهم، كما تقول الشوابكة، الأسس المتعلقة بالتبرعات المدرسية، التي تنص على أن الطالب غير الأردني يدفع مبلغًا سنويًا مقداره 40 دينارًا للمرحلة الأساسية، و60 للمرحلة الثانوية. يضاف إلى ذلك كما يقول الباكستانيون الذين قابلناهم أثمان الكتب المدرسية. ومثل أي تلميذ وافد، تقول الشوابكة إن الإقامة القانونية هي شرط أساسي لقبول هؤلاء التلاميذ في المدارس. وهو أمر لا تستطيع وزارة التربية التغاضي عنه لاعتبارات أمنية.

ليس هناك إحصاءات خاصة بالوضع التعليمي للجالية الباكستانية في الأردن، لكن ذو الفقار، يقول إن الغالبية العظمى منهم «غير متعلمين». ولا يبقى الأطفال في المدرسة في العادة أكثر من أربع أو خمس سنوات، يخرجون بعدها للعمل في المزارع مع ذويهم. والأمر لا يتعلق فقط بالكلفة المادية لوضع ستة أو سبع أطفال في المدرسة، فهناك أيضًا، كما يقول ذو الفقار، حقيقة أن الأطفال في المدرسة هم أيدي عاملة يمكن استخدامها في المزارع.

تؤكد ذلك سمية (32 سنة)، وهي أم لستة أطفال، فتقول إن الأطفال يدرسون في العادة إلى الصف السادس أو السابع. ويعد هذا تطورًا كبيرًا عمّا كان عليه الوضع زمنها هي، عندما كانت المدارس أقل، والوصول إليها أصعب. سمية التي ولدت في الأردن، لعائلة قدمت من السند إلى الأردن منتصف الستينات. تقول إنه كان لديها في طفولتها أحلام كثيرة، منها: «نعيش بدور [منازل] ونشتغل بمكاتب»، وتكمل ضاحكة: «وأصير دكتورة». لكن الذي حدث هو أنها خرجت من المدرسة بعد الصف الثاني، تزوجت في مطلع عشرينياتها، وأنجبت ستة. عندما قابلناها في تجمع عرائش عائلة زوجها في دير علا، وهي العائلة المكونة من والد زوجها، وزوجتيه، وأبنائهم وأحفادهم، كان اليوم التالي لمنخفض جوي سقطت خلاله على المنطقة أمطار غزيرة. وكانت الممرات الترابية بين العرائش قد استحالت إلى طين، يتراكض الأطفال فيه حفاة. أشارت سمية إلى ثيابها الملطخة بالطين: «شوفي، إحنا ملقطين كوسا بالطين، وإمبارح لقّطنا بالشتا. إذا ما لقّطنا بتخرب وبتصير برارة».

يبدأ الأطفال العمل في المزارع حول سن الثالثة عشرة، تقول سمية. ومع استثناءات قليلة، فإن النساء يخرجن أيضًا إلى العمل، ويتولى الأطفال الأكبر سنًا، رعاية الصغار. تشير سمية إلى ابنتها الكبرى نسرين (9 سنوات)، وتقول إنها «بتدير بالها على إخوانها. وأنا بروح وباجي عليها، لإنا ساكنين بنفس المزرعة».

النساء اللواتي يعملن في المزارع، يتولين إضافة إلى ذلك، كما تقول، أعمال المنزل عندما يعدن من المزرعة، وتقع على عاتقهن كامل مسؤولية العناية بالأطفال، وهي مهمة غير سهلة عندما تكون في عرائش. تقول سمية إن أصعب الأوقات بالنسبة إليها هي وقت الرحيل. بالتحديد في الفترة الانتقالية التي تسبق الاستقرار في المكان الجديد، عندما يبدأ فك العرائش، وحزم الأمتعة لنقلها، ثم تركيب العرائش وتوضيب الأغراض في المكان الجديد، فالأطفال «بكونوا في الشمس حوالينا بيعطوا وبصرخوا». وما يزيد الأمر صعوبة، هو أن هذا يجري في الغالب أثناء العمل في المزرعة.

من المزارع التي يعمل فيها عدد من الباكستانيين في دير علا. تصوير محمد زكريا.

رغم تركها المدرسة بعد الصف الثاني، ما تزال سمية تتذكر من القليل الذي تعلمته في المدرسة من القراءة والكتابة بالعربية، ما يكفي لتساعد الصغار من أطفالها في حل واجباتهم المدرسية. وهي إضافة إلى ذلك، تعرف قليلًا القراءة والكتابة باللغة السندية، التي تعلمتها من أخيها الذي تعلمها بدوره من صديق له، وهو أمر بالغ الندرة في أوساط الباكستانيين في الأردن، رغم وجود مدرسة باكستانية في منطقة الكرامة، تتولى تعليم تلاميذها القراءة والكتابة بالسندية والأوردية. لكن سوء أوضاع هذه المدرسة، وصعوبة الوصول إليها من قبل العائلات الموزعة على مناطق متباعدة، يحد كثيرًا من أن يكون لها تأثير واسع في المجتمع الباكستاني، كما يقول محمد مشتاق (44 سنة)، الذي أسسها العام 2002، ويعمل معلمًا وحيدًا فيها.

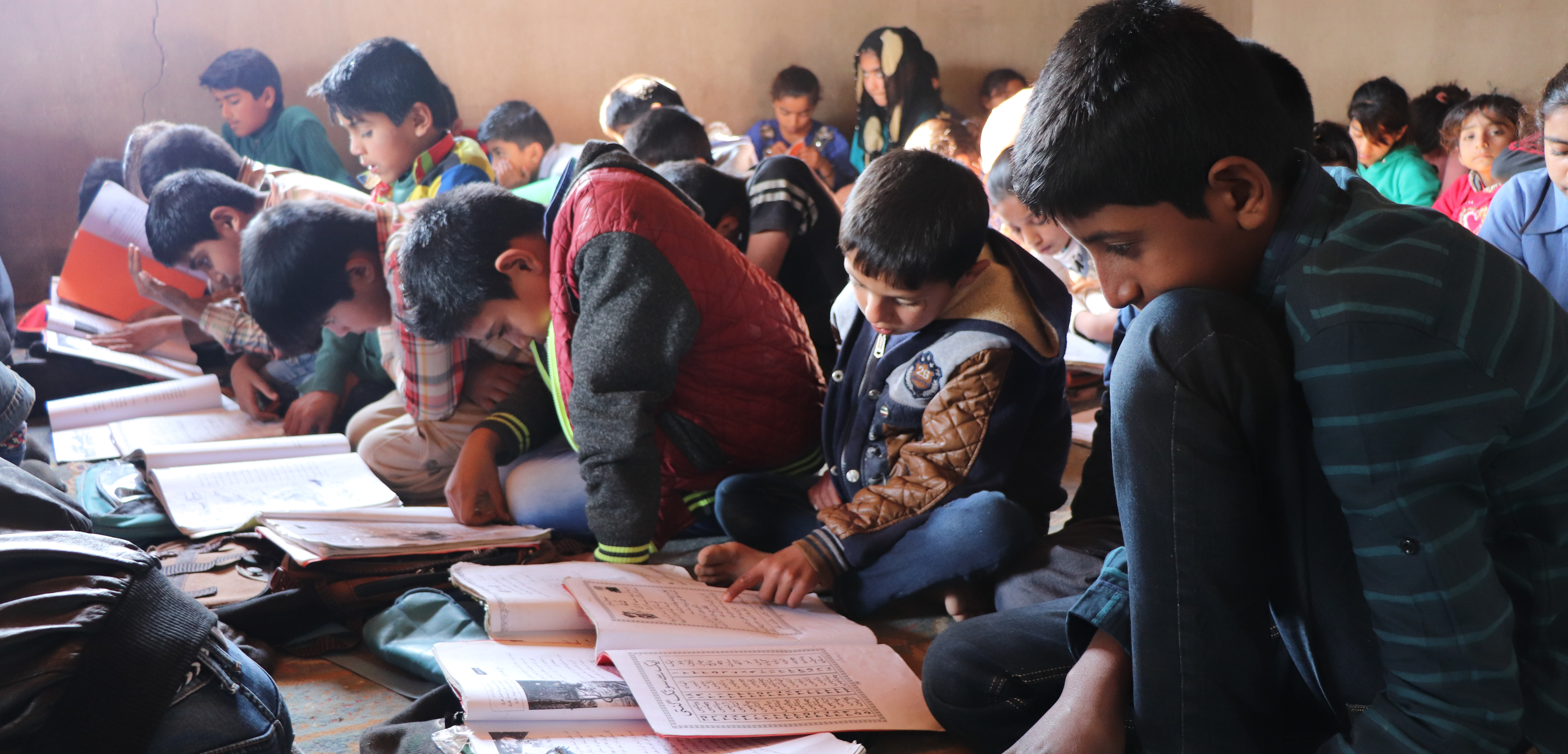

المدرسة التي تقع على بعد أقل من كيلومترين من سد الكرامة، على طرف إحدى مزارع المنطقة، ليست في الحقيقة مدرسة، بل هي أقرب إلى «الكُتّاب». فهي عبارة عن غرفة إسمنتية، مساحتها 5×9 متر، بجدران عارية. عند زيارة حبر لها، كان فيها 62 طفلًا وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 5-16 سنة، يجلسون على الأرضية الإسمنتية، إذ ليس في الغرفة مقاعد وأدراج. وقد رُتب جلوسهم بحسب الفئة العمرية، لكن مع الحفاظ على الفصل بين الجنسين، إذ جلس الأولاد في المقدمة، والبنات خلفهم.

يمتد اليوم الدراسي بين الثامنة صباحًا والواحدة ظهرًا، يتعلم الأطفال فيه اللغات السندية والأوردية والإنجليزية، إضافة إلى القرآن. ويقول مشتاق إن المدرسة ليست معتمدة من أي جهة رسمية، ولا تمنح بالطبع أي شهادات، ولا تعقد أي امتحانات، لكنه يلتزم بمواعيد المدارس الحكومية، في بدء العام الدراسي، ونهايته والعطل المدرسية. وهو يوزع الأطفال على صفوف من الأول إلى العاشر، بحسب أعمارهم، ومستوياتهم. ويستخدم في التدريس المناهج الباكستانية، التي أحضر له قادمون من باكستان كتبَها عندما أسس المدرسة، فصوّرها، ووزعها على الأطفال.

مشتاق الذي وُلد في الأردن، هو واحد من المتعلمين القلائل في المجتمع الباكستاني في الأردن. فقد أرسله والده عام 1987، وكان في الثانية عشرة من عمره، إلى باكستان ليدرس في مدارسها، وهناك عاش في منزل خاله في السند 14 سنة، إلى أن التحق بالجامعة لدراسة العلوم. لكن والده توفي في سنته الأولى، فاضطر لقطع دراسته، والعودة إلى الأردن والعمل للمساهمة في إعالة أسرته.

مشتاق وطلابه في المدرسة في منطقة الكرامة. تصوير دلال سلامة.

يقول مشتاق إن فكرة تأسيس المدرسة جاءته عندما رأى أن الكثير من الأطفال لا يلتحقون نهائيًا بالمدرسة لأسباب منها مشاكل في الوضع القانوني في ما يتعلق بالإقامات، وأحيانًا لصعوبة الاندماج في المدارس العربية. ورغم أن عددًا من المدارس الحكومية في المنطقة تقبل التلاميذ الباكستانيين، لكن بعض مدراء المدارس يرفضون، وتكون هذه هي المدرسة الوحيدة القريبة من سكن التلميذ. افتتح مشتاق المدرسة عام 2002، في عريشة تقع على طرف مزرعة وافق صاحبها على احتضان المدرسة. وكانت تبعد عن الموقع الحالي خمسة كيلومترات تقريبًا، وبدأت بـ15 طفلًا، ارتفعوا إلى 40. لكنه اضطر إلى إغلاقها بعد سبع سنوات لأن صاحب المزرعة باعها، وطلب منهم المالك الجديد الرحيل. أغلقت المدرسة لسنة، وعام 2010، أعيد افتتاحها إلى الموقع الحالي، وهي مزرعة لشخص باكستاني خصص للمدرسة قطعة أرض مساحتها 200 متر، وموّل بناء الغرفة عليها.

يأتي راتب مشتاق من الرسوم التي يدفعها أهالي التلاميذ، والتي بدأت بـ8 دنانير شهريًا، وتبلغ حاليا 110 دينار سنويا. يقول مشتاق إن عدد التلاميذ ليس ثابتًا، لأنهم يواصلون الرحيل مع أهاليهم الذي يأتون إلى الغور مع بواكير الشتاء، ويرحلون عنه بداية الصيف. «بتبدأ الدراسة بشهر 9، بس لشهر 12 وأنا بستقبل طلاب جداد. وبشهر 4 ببلشوا يروحوا من عندي». وهذا كما يقول مشتاق، سبب آخر، يدفع الأهالي لإرسال أطفالهم إليه، فالمدارس الحكومية، لا تقبل التلاميذ الذين لا يلتحقون بالمدارس في المواعيد المقررة.

كان الدفع في البداية، كما يقول مشتاق، يتم عن الأشهر التي يداومها التلميذ. ولم يكن هذا ماديًا مجديًا له. لهذا يقول إن الدفع صار للسنة كلها، بغض النظر عن عدد الأشهر التي داومها التلميذ: «الأهل بعرفوا إذا مشوا معي بتمشي المدرسة. ما مشوا، بدي أدور شغل ثاني».

بعد نهاية اليوم الدراسي، يكمل مشتاق يوم العمل، وهو الأب لستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة، فيعمل في المزارع لساعتين أو ثلاث، بأجرة دينار في الساعة.

يدرس مشتاق التلاميذ تباعًا من الأصغر إلى الأكبر. ويستدعي التلاميذ إلى طاولته واحدًا بعد الآخر ليستمع إلى قراءتهم، بقدر ما يسمح الوقت. ويقول إن أكثر من ستين طفلًا متفاوتي الأعمار يتواجدون في غرفة واحدة، ليدرسوا مناهج مختلفة في وقت واحد. «بغلبوني وبنشّفوا ريقي»، لكنه يحاول على الأقل أن «يفكّوا الخط»، وهو هدف يقول إن الأهالي لا يطمحون إلى أكثر منه، ويشعرون أنه إنجاز إذا تحقق. ولهذا فإن أكثر ما أحزنه منذ بدأ هذه المهنة، هو كل هؤلاء الأطفال اللامعين الذين مروا على المدرسة خلال الـ16 سنة الماضية، ورآهم يخرجون منها إلى المزارع.

هذا ما جعله يفكر قبل سنوات بتطوير المدرسة، باستئجار منزل في المنطقة، والبحث عن معلمين آخرين، وترخيص المدرسة رسميًا. لكنه اكتشف أن الأمر بالغ التعقيد، وأن الكلف المترتبة على ذلك ذلك ستكون أكبر بكثير من قدرة الأهالي على الدفع.

لذا، فإن كل ما يطمح إليه مشتاق حاليًا هو جهة تتبرع بمقاعد وأدراج للتلاميذ، وبتسوير المساحة حول الغرفة وعمل بوابة، وعمل مظلة، بحيث يمكن للتلاميذ الخروج خلال الاستراحة، وهو أمر لا يسمح لهم بفعله إلا نادرًا لأنه يخاف أن يعرضوا أنفسهم للخطر بالذهاب إلى الشارع القريب، أو أن يزعجوا أصحاب المزرعة، ما قد يؤدي إلى مطالبتهم بالرحيل. «بظلوا محبوسين طول اليوم في الغرفة. بس مرات بكون واحد جايب معه خبزة، بخليه يطلع لحاله يوكلها على جنب».

كما يتمنى مشتاق أن يكون هناك تبرع لتأمين مواصلات أطفال يقيمون مع أهاليهم في مزارع بعيدة، وليس لدى أهاليهم وسائل نقل.

المدرسة ذات الغرفة الواحدة من الخارج. تصوير دلال سلامة.

يقول ذو الفقار إن السفارة تحاول بمعونة من فاعلي خير المساعدة في ما يتعلق بهذه المدرسة. وقد وصلت بعض التبرعات من باكستان، وأيضًا من بعض منظمات المجتمع المدني، وتولت السفارة تنسيق هذه المساعدات. لكن ذو الفقار يلفت إلى أن هناك في النهاية «عقلية لا يمكن تغييرها»، فهؤلاء الأطفال ينشأون في المزارع ويتهيؤون ذهنيًا من عمر مبكر جدًا لأن يعملوا في مهنة آبائهم وأجدادهم. بالتالي، عندما يأخذون قرار ترك المدرسة بعد ثلاث أو أربع سنوات فيها، ترحب العائلة بذلك، لأنها تحتاج كل ما يمكنها الحصول عليه من أيدي عاملة. وما يساعد على تكريس هذا الوضع، يقول ذو الفقار، هو أن هناك قناعة لدى الأجيال الطالعة من الباكستانيين في الأردن أن العائد من الدراسة ليس أصلًا مجديًا في بلد، معظم المهن فيها مغلقة على مواطنيها، الذين يعانون هم فوق هذا من نسبة بطالة عالية.

علاء البلوشي (27 سنة) هو مثال على ذلك، فقد أنهى قبل خمس سنوات دراسة شبكات حاسوب في جامعة الزيتونة، ويعمل في شركة زراعية.

في العريشة التي خصصتها العائلة مضافة، في تجمع عرائش العائلة الواقع في دير علا، كان يجلس علاء مع والده ميرخان البلوشي (65 سنة)، وجمع من أخوانه وأعمامه وأبنائهم. يقول ميرخان قاصدًا علاء: «دفعت عليه دم قلبي، ورجع يشتغل بالزراعة. مش حرام هاذ؟».

كان ميرخان في السادسة عشرة من عمره عندما جاء مع عائلته إلى الأردن العام 1970، وكان أعمامه قد سبقوا إلى هنا قبلها ببضع سنوات، حيث جاؤوا «مرّاقين طريق للحجاز». أنجب ميرخان 16 ابنًا وابنة، توفي ثلاثة منهم، ويعمل كل الكبار فيهم الآن في المزارع. وكان الأمل أن تؤمن الشهادة الجامعية لعلاء مصيرًا مختلفًا، لكن هذا لم يحدث.

بعد خمس سنوات من التخرج، يسلم علاء بأنه لا مكان له خارج المزارع، لكن المشكلة، كما يقول، هي التشريعات التي، تزداد تشددًا مع مرور الوقت، ما يجعل حتى العمل في الزراعة أكثر صعوبة. ومن ذلك صدور قرار قبل 10 سنوات بحرمانهم من استصدار رخص قيادة جديدة، ومنع تجديد الرخص الصادرة سابقًا. هذا ما أكده جميع من قابلناهم من الباكستانيين، لكننا تواصلنا مع وزارة الداخلية للتحقق من وجود هذا القرار، دون رد حتى اللحظة.

ميرخان مع اثنتين من حفيداته (أعلى)، وابنه علاء (يسار) والمدرّس مشتاق (يمين). تصوير محمد زكريا.

السيارات، يقول علاء، هي العمود الفقري للمزارعين، فهم ينقلون عليها بضائعهم إلى السوق المركزي. ومع منع القيادة، فإن هذا يعني أن يستأجر المزارعون سيارات لتحميل البضائع، تتقاضى على الرحلة من دير علا إلى السوق المركزي في عمان ما بين 50-60 دينارا أجرة. أو يوظفوا سائقًا يعمل على سياراتهم، والذي لا يتقاضى أقل من 400 دينار. ومع الأسعار المتدنية للخضار، فإن هذا يعني أن قسمًا غير هين من العائد بات يذهب كلفة نقل.

هذا القرار كما يقول سلطان (36 سنة)، وهو ابن عم علاء، لا يعقد فقط العمل، بل الحياة الشخصية للمزارعين الذين يقيمون في مزارع تقع في مناطق غير مخدومة بشبكة نقل فعالة، وكثير منها في مناطق داخلية، لا تصلها أي وسائط نقل عام، وهذا يقيّد بشكل هائل قدرتهم على التنقل. وتتعاظم المشكلة في الحالات الطارئة. «يعني لو واحد مرض حدا من عيلته بنص الليل، شو يعمل؟ أنا مش ساكن بوسط عمان، أرن على تكسي تعال ييجي».

«لا باكستان ولا أردن»

العمال المهاجرون في الدول العربية، تقول الكلش، هم من نوع يطلق عليه «الهجرة الدائرية»، لأنهم يأتون إلى هذه البلدان، ثم يعودون في النهاية إلى بلادهم. هذا لا ينطبق على العمال الباكستانيين في الأردن، الذين يمكن القول إن هجرتهم من نوع «الهجرة الدائمة»، حتى لو لم يكن هذا هو التصنيف القانوني لوضعهم في الأردن.

يشعر الباكستانيون بالمرارة، كما يقول ميرخان، فهم يرون أنهم طوال عقود كانوا مساهمين بشكل فعال في الاقتصاد الأردني. وعملوا في الغور في وقت كان كله «شجر وغابات ووحوش وضباع وخنازير. كان عبارة عن عشة. ممر للرعيان ومرّاق الطريق. ما كان واحد يقدر يمشي من هون للكرامة».

لقد عملوا في هذه الظروف، وأنفقوا، يقول ميرخان، كل ما كسبوه داخل البلد، مع أنهم جاؤوا وفي نيتهم العودة إلى بلدهم. «الناس لما هاجرت ظلت هون على هالحالة، تقول اليوم نرجع، بكرة نرجع، سنة الجاي نرجع. لا رجعوا ولا استفادوا هون ولا استفادوا هناك».

هذا الإحساس بأنه لا طريق للعودة، ليس سببه فقط، كما يقول سلطان أنهم لم يؤمنوا أنفسهم ببيوت أو استثمارات في بلدهم، هناك حالة من الانفصال الثقافي، يقول سلطان، إنها تتعمق جيلًا بعد جيل. لقد توفي تقريبًا جميع أبناء الجيل الأول، في حين قدم معظم أبناء الجيل الثاني إلى الأردن مع آبائهم أطفالًا، ولم يزوروا باكستان في حياتهم. وهذا يعني أن الغالبية الساحقة من المجتمع الباكستاني في الأردن مكونة ممن لم يعرفوا في حياتهم بلدًا غير الأردن. وهؤلاء يقول سلطان، يذوبون أكثر فأكثر في الثقافة الأردنية، أو كما يقول ذو الفقار: «إن الشيء الوحيد الذي يدل على أنهم باكستانيين هو الملابس التي ترتديها نساؤهم».

ويضرب سلطان مثالًا بسيطًا على ذلك، يتمثل بنوع الفن الذي يستمعون إليه. يقول إنه يتذكر عندما كان هناك جيل يحب مشاهدة وسماع الأفلام والأغاني الباكستانية، لكن في الوقت الحالي فإن الجيل الجديد «بس بشوفوا مسلسلات سورية ومصرية، وبسمعوا أغاني عربية. يعني ممكن لحد مواليد منتصف الثمانينات بتلاقي حدا ممكن يسمع باكستاني، بس مواليد التسعينات صعب كثير. ما بفهموا على الأغاني الباكستانية».

وتقول سمية إن معظم الوجبات التي تطبخها هي أكلات أردنية، يستثنى من ذلك الأعراس التي ما زال الطبخ فيها للرز على الطريقة الباكستانية. لكن حتى الأعراس شهدت تغيرًا خلال السنوات الماضية. فهي تتذكر عندما كانت حفلات الزفاف تتم على الطريقة الباكستانية، فترتدي العروس فستان عرس أحمر، ويرتدي العريس ثيابًا باكستانية تقليدية، أما في الوقت الحالي «العروس بتلبس فستان أبيض، وبتقعد على اللوج، وبنجيب زي الأردنية خيمة كبيرة وكراسي».

مجموعة من الطفلات في أحد عرائش التجمع الباكستاني في دير علا (يمين) وزهرة في عريشتها (يسار). تصوير محمد زكريا.

يقول ذو الفقار إن باكستان مفتوحة لكل مواطنيها ممن يريدون العودة، لكن الباكستانيين في الأردن يعيشون «مأزقًا»، فهم من ناحية غير قادرين على العودة، ومن ناحية أخرى، فإن الاستمرار يصبح سنة بعد سنة أكثر مشقة. وبحسبه فهم يتحملون جزءًا من المسؤولية: «الخطأ الذي ارتكبوه هو أنهم قطعوا جذورهم مع باكستان (…) ولم يحافظوا على علاقة مع الأماكن التي جاءت منها عائلاتهم». يروي ذو الفقار عن حالات كثيرة لباكستانيين يتقدمون للسفارة بطلبات استصدار أوراق ثبوتية، وليس لديهم أي وثائق، أو لديهم وثائق قديمة جدا لم تعد صالحة كإثبات. وعندما تقوم السلطات بالسؤال عنهم في القرى التي قدموا منها، من أجل التثبت من هوياتهم، «نكتشف أنه لا أحد أبدًا يعرفهم هناك».

من أجل هذا تقول زهرة وهي تبكي إنها لا تريد العودة إلى باكستان حتى لو أتيحت لها الفرصة، فقد توفي والداها وأعمامها وأخوالها، وكل الكبار من أقاربها الذين تركتهم خلفها، وكانت عودتها ستكون فقط لتراهم. وبعد خمسين سنة على هذه الأرض تقول «هون باكستاننا». لكن مشتاق يقول إن الوضع في الحقيقة «إحنا بالنص. ولا باكستان ولا أردن».