يرى الفيلسوف الفرنسيّ ميشيل سار أنّ العيش في العصر الحديث يشبه الركض على جهاز المشي. فحتى لا ترتطم بالأرض، عليك الركض بشكلٍ دؤوب يلاحق حركة الرقعة الجلديّة تحت قدميك. لكن المشكلة هنا، أنّك لا تركض لتسير إلى الأمام، إنما لتبقى مكانك، وكي لا ترجع للخلف. فحركة الزمن السريعة، كإحدى أهم تمظهرات العيش في عالم اليوم، لا تتيح لنا إدراك تحولات السياسة والاجتماع البشري بسهولة، بل يأتي إدراكنا لها على شكل «تمزقات» جارحة، ذات طابعٍ عُنفيّ.[1] هذه الطبيعة العُنفيّة للزمن جعلتها السوسيولوجيّة الفرنسيّة تيريز دلباش ثيمة أساسيّةٍ لزماننا عبر ما سمته «فأس التاريخ الكبير»، الذي يُحطّم على الدوام إمكانية بناء علاقة واعية لما يدور حولنا في العالم، في محاولة إدراك المفتاح التشغيليّ لحركة التاريخ.[2]

هذا ما ينطبق علينا بعد كل لحظة تاريخيّة كبيرة، بحيث لا نكاد نلتقط أنفاسنا لإدراك ما يدور حولنا، ودراسة آثار ذلك حتى تداهمنا الأحداث بزخمها، وكثافتها، وما الربيع العربيّ وما تلاه من أحداثٍ عنّا ببعيد. فقد وضعتنا ارتدادات ما بعد الربيع العربي التي عصفت بقوى الربيع وشبابه أمام موجة جديدة، لا يُعلم إلى أي مدى زمني ستمتد، ولا نوعية المخرجات التي ستتمخض عنها، وبقي السؤال عن مدى تأثيرها الديني، والنفس-اجتماعيّ، والسياسيّ، يراوح مكانه.

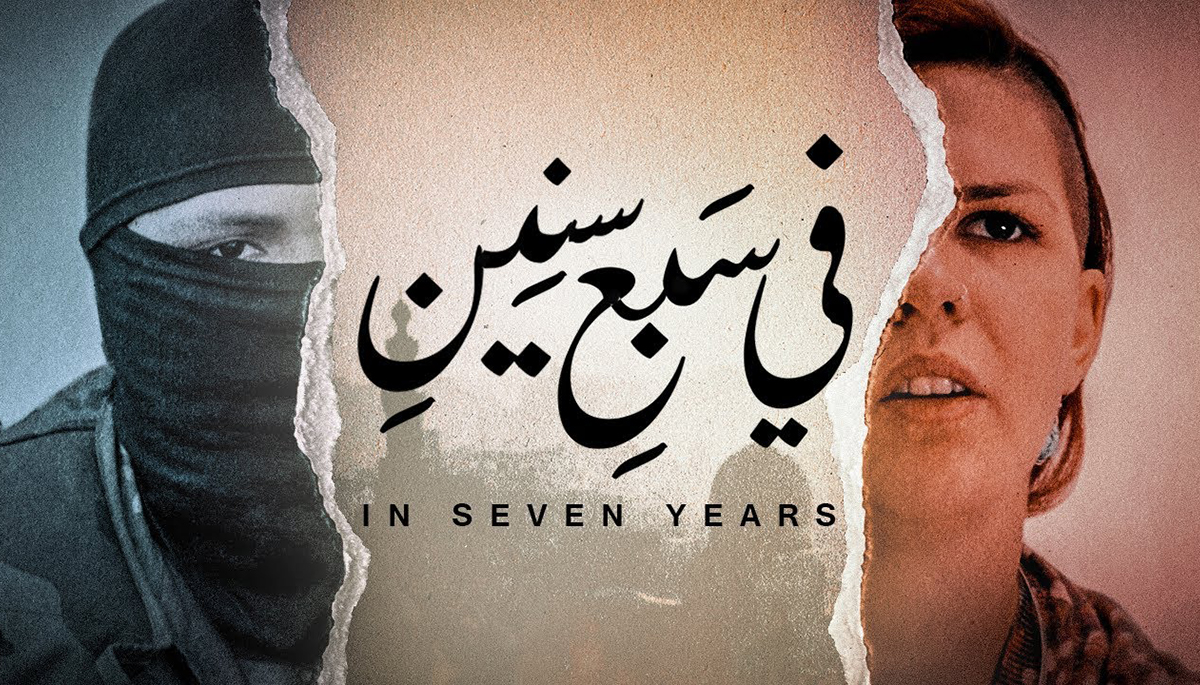

في هذا السياق، بثّت قناة الجزيرة فيلمًا وثائقيًا قبل أسبوعين بعنوان «في سبع سنين» يرصد التحولات الفكرية والدينيّة التي ألمّت بعدد من الشبان المصريّين بعد قيام ثورة 25 يناير وبفعل الانقلاب العسكري الذي أطاح بمسار الثورة واستهدف شبابها بالسجن والتعذيب والقتل.

الانفضاض عن الدين

يستعرض الفيلم سيرًا ذاتيّةً لسبعة نماذج جاءت غالبها من خلفياتٍ إسلاميّة (سلفيّة، وإخوانيّة، وشبه إخوانيّة، ودعاة جدد..) كانت مآلاتها إمّا تصعيد النزعة الشكوكيّة تجاه الدين (إلحادًا، وشكًّا، و«كُفرًا») وإما الذهاب إلى أقصى خيارات الدين جذريةً (الجماعات العُنفيّة). كانت البداية مع شاب إخوانيّ يُدعى حسن البنا مبارك ينتمي إلى عائلة غالبها، وغالب محيطها الاجتماعي على علاقة تنظيميّةٍ بجماعة الإخوان المسلمين. مسار التحول عند حسن بدأ من لحظة مقتل صديقٍ عزيز في أحداث ماسبيرو والمنصة، واكتماله كان بمقتل أخيه ساعة فض اعتصام رابعة. هذان الحادثان كانا كفيلين بأن ينتقل حسن من سعيه لـ«إحقاق الدين وصولا إلى أستاذية العالم» إلى القول «أنا لا أؤمن بوجود إله..»، «لا أمل في هذا المسار.. وصار عندي استعداد للتخلي عن كل شيء.. لقد فقدت الثقة في كل شيء».

بعد حسن، يرتحل الشاب الأزهريّ محمد ماهر عقل، راوي الوثائقيّ ومحاور الشباب، ليحكي قصة «إسراء». فتاةٌ عشرينيّة شاركت في الثورة وهي تحمل «أفكارًا إسلامية»، لكنّ «موقف الإخوان المتخاذل» من قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود كانت نقطة فاصلة في توجهها الجديد. وعلى الرغم من كون رحلة إسراء أقل تراجيديّة من قصة حسن، إلّا أنّها ردّة فعلها لا تقل جذريّة عن موقف حسن تجاه الأديان، التي رأت فيها محرّضًا على العنف والتطرف.

وليس بعيدًا عن «إسراء»؛ جاءت «سُنّةَ»، فتاةٌ سلفية منقبة، تلازم دروس الأخوات، ولا تشاهد إلا قناة «الناس» ومشايخها. رحلة التحوّل مع سُنّة بدأت في إحدى محطات القطار حين تمزّق لباسها «الشرعيّ»، حين تعرّضت لاعتداءٍ شخصي من مجموعة شبابٍ لكونها إسلاميّة. إثر ذلك، باتت سنّة مترددة بين الإيمان والكفر، حيث تأتي عليها أوقات تقتنع فيها بأن وجود الله «أمر غير حقيقي».

خاتمة النصف الأول من الوثائقي كان مع مصطفى، الشاب المصريّ المُقرّب من عمرو خالد، ومشاريعه الدعويّة التي عزف عنها، وبات في حالة شكٍ، لا تقطع مع الدين، ولا تقطع مع نقيضه.

التحوّلات إلى الجهاديّة

على الجانب الآخر «المناقض»، يقدم الفيلم في النصف الآخر منه مقابلات مع شباب مصريين دفعهم عنف الدولة، وبطشها، واستكانة الإخوان بحق المقتلة، والمجزرة التي لحقت بهم عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى الخروج من دولتهم، وحمل السلاح للقتال في صفوف التنظيمات «الجهاديّة» في سوريا بعد اقتناعهم بأن «درع السلمية لا يحمي».

ثلاثة شبابٍ مصريّين، لم يسبق لأحدٌ منهم وأن انتمى لأي من الجماعات الإسلاميّة، أحدهم عّذّب في أمن الدولة، وآخرٌ دفعته حميّته للدين بعد رابعة، للذهاب إلى سوريا، أما «أحمد»، راودته فكرة ضياع الإسلام، وفساد المجتمع الذي يبارك القتل، ويهلل للقتلة، والأهم من ذلك كان استكانة المقهورين عن دفع الأذيّة الواقعة عليهم.

القفلة كانت مع شابٍ قبطيٍ تحوّل عن المسيحيّة مقتربًا إلى عين ما اقترب منه مصطفى وحسن، وسنّة وإسراء، وذلك في إشارةٍ خاطفةٍ إلى أنّ هذه التحولات عابرة للأديان والطوائف، وكذا كانت الإشارة إلى دراسة مسحيّة قام بها مركز الجزيرة للدراسات، تحوي بعض الأرقام الإحصائيّة التي حاولت التدليل على بعض التحولات الدينيّة في المجتمع المصريّ.

حاول الوثائقي كشف عن طبيعة التحولات التي لحقت بالشباب العربي – في مصر تحديدًا – بعد الربيع العربيّ. لكنّ معالجته لهذه التحولات، لم تكن بحجمها، وتنوعها، وتباينها على أرض الواقع، مما جعل الفيلم مخيّبًا للآمال.

من الوعظي إلى السوسيولوجي

حملت مقاربة الفيلم للحالات الموجودة أحكامًا قيميّة، إذ هو ليس مقاربة ظاهراتيّة وكفى، بل أنه يضفي توصيفاتٍ على هذين النزوعين، ويماهي بينهما عبر استحضارهما كنقيض، في حين أنّ واقع الأمر ليس بهذه الحدّية المفترضة. وبذلك يقترب الفيلم من العمل الدراميّ أكثر من اقترابه من العمل الوثائقيّ، وهذا يبرز بشكل واضحٍ في استخدامه تقنياتٍ، وفنّيات إخراجيّة باتت مشهورة في الإعلام التلفزيوني اليوم، كمحاولة استدرار عطف المشاهد، من خلال السرد القصصي، والنظر إلى اليوميّ، والحميميّ في حيوات الأشخاص (الجهاديّ الذي يسمع أم كلثوم، والفتاة التي شاغبت الريح شعرها بعد نزعها الحجاب..).

الرسالة المضمرة هنا هي المساواة في بين هذين النزوعين بالرغم من اختلافهما وعدم اقتران بعض النماذج بالتحولات التي نذر الفيلم نفسه لرصدها. فعلى سبيل المثال، نلاحظ أنّ تحوّل «سُنّة » لا علاقة بالثورة من قريب أو بعيد، إذ تعنيف الأزواج، والتحرش بناءً على هويةٍ الجسد وتقاطعها مع هوية المعتقد، قديمٌ جدًا، لا علاقة له بالثورة من قريبٍ أو بعيد، على الرغم من تقاطع السياسيّ مع الجنسانيّ في أحايين كثيرة.

حاول الوثائقي كشف عن طبيعة التحولات التي لحقت بالشباب العربي (…) لكنّ معالجته لهذه التحولات، لم تكن بحجمها، وتنوعها، وتباينها على أرض الواقع، مما جعل الفيلم مخيّبًا للآمال.

اقترب أداء عقل من الطريقة الدعويّة-الدينيّة التي تهدف إلى انتشال «الشباب الضائع» من قسوة الإلحاد، والشك، ومعابثة الموت على خطوط معارك اشتبهت فيها الرايات. هذا التردد بين الشخصيّ (الوعظي) والموضوعيّ (البحثيّ)، أثناء اقتحام عوالم الأشخاص، حجبنا عن إدراك التحولات الحقيقيّة في التدين الشبابي المصري، والعربيّ عمومًا الذي لا يتحدد حصرًا في «طرفي النقيض» التي شاء المخرج/الباحث الحديث عنهما. إذ ما بينهما العديد من الظواهر تحتاج إلى رصد وتحليل، مثلًا صعود نمط التديّن الفردي، الذي يقوم على رفض السلطة المرجعيّة، والنفور من التأطير الجماعيّ-التقليديّ للدين، والتعامل مع الدين بأريحيّة تامّة، بحيث يصير الدين مطواعًا للمرء، على قدّه ومقاسه، وغيرها من أنماط التدين المختلفة التي ترافقت مع انسحاب نمط الدعاة الجدد بعد الربيع العربيّ، وصعود الخطاب الدينيّ-النقديّ ذي الطابع الجماهيريّ (عدنان إبراهيم، محمد شحرور.. )، وانتشار أنماط التديّن المعلمن، الذي بات يقوم على ممارسات روحيّة، غير دينيّة. وقد بدأنا نجد صدىً هذه التحولات في كليات علم الاجتماع، وعلم النفس في جامعاتنا العربيّة.[3]

بعيدًا عن إكراهات الواقع، والخيبات السياسيّة، من المهم أيضًا ملاحظة العوامل الأخرى التي تتحكم في صعود وهبوط أنماط التدين. فالحديث عن صيرورات العلمنة، وذيوع الثقافة النرجسيّة، وطبيعة العيش المديني، وتفجّر وسائل التواصل الاجتماعيّ-الافتراضي، وطبيعة الخطاب الديني، والأوضاع الاقتصاديّة، وانتشار قيم الاستهلاك التي تمسّ المقدس، كما غيره،[4] كلها أسباب فاعلة، دون التقليل من قوة المعطى السياسيّ في بلورة الأفكار الدينيّة. فقراءة الجماعات العُنفيّة، على سبيل المثال، غير ممكنة أبدًا من غير دراسة الوضع السياسيّ الذي أنتجها، وقد نجح الفيلم في إيضاح ذلك بصورة جيّدة تُحسب له.

ما لم يدرسه الفيلم

من جهة أخرى، إن كان الهدف دراسة أثر هزيمة الثورة على المجتمع، فهناك العديد من الظواهر والتحوّلات الأخرى التي تحتاج لتسليط الضوء عليها في السنوات الأخيرة، تمثّلت في تفكك العديد من الحواضن التي يمكن من خلالها مزاولة النضال السياسيّ والاجتماعي، وما نتج عن ذلك من العدميّة، والعدميّة المرحة، واللامبالاة، والاكتئاب، والانتحار، والتماهي مع النظام الانقلابيّ الجديد، والسعي للهجرة، والإنكار الذي ما زال يهجس بأن الثورة مستمرة و«مرسي راجع»، والارتداد على الذات، والذهاب باتجاه التصعيد مع النظام من خلال تشكيلات «العقاب/الانتقام الثوري» أو القتال مع الجماعات المسلحة في سيناء، كلها تستحق الدراسة والفهم، وقد أصبح العديد منها موضوعًا لعديدٍ من الباحثين.[5]

وبالإضافة لعنف النظم السياسيّة الذي دفعت لمثل هذه التغيّرات، يمكن الإشارة إلى أزمة الهوية في التيارات الإيديولوجيّة، والتي تتحدد في إشكالٍ رئيسيّ يُسميه فتحي المسكيني الفصل العنيف بين «الهوية» و«الذات».[6] حيث تعمد التيارات الإيديولوجيّة لنفي المناقبيّة العالية، والتفرد الشخصيّ على الدوام، في مقابل تعظيم الهويّة الإيديولوجيّة المشتركة، لتذوب «الذات» في «الهوية»، فتصير الذات عدمًا. وفي لحظة تهدّم الإيديولوجيا، وتصدّعها يجد الأفراد أنفسهم عرايا، في مواجهة أنفسهم.

ويبلغ الأمر ذروته حين يدرك الفرد مهمته الأساسية في العلاقة التعاقدية مع تياره الإيديولوجيّ التي فرضها منطق الولوج في هذه العصبة، ألا وهي «حراسة الجماعة كطقس أخلاقي من خطر الفناء»، كما يقول فاضل الربيعي.[7] حينها يصبح مجرد الوجود البشري لأعضاء التيار في مواجهة مع السلطة العربية التي هي الشر الرمزي بالنسبة التيار المتموضع خارجها، وليس ثمة من وسيلة لمواجهة العنف الصادر عنها سوى الانغماس أكثر فأكثر في طقس التضحية. وبذلك تشتغل ماكينة النظام التضحوي باستحضار العنف المصمّم والموجّه صوب الجماعة كلها أولاً، ثم تتأهب لصدّه رمزيًا عبر إبداء الاستعداد لإلقاء الضحية في طريقه.

عودًا على بدء، كان تسارع الأحداث وتعاقبها حائلًا أساسيًّا أمام فهمنا لطبيعة التحولات الاجتماعيّة، والنفسيّة، والدينيّة، التي أعقبت تعثر الربيع العربي، ليأتي وثائقي الجزيرة مُفجّرًا هذا النقاش، الذي لم يتجاوز المقالات والآراء العابرة سابقًا. وعلى الرغم من تواضع العمل، إلّا أنّ المرجو أن يُحّرك هذا الوثائقي رواكد تصوراتنا عن حالة ما بعد الربيع العربيّ، ودافعًا لدراستها على أتم صورة، وأكمل وجه.

-

الهوامش

[1] ميشيل سار، «الإصبع الصغيرة»، إصدارات مجلة الدوحة، 2014.

[2] تيريز دلباش، «التوحش وعودة البربرية في القرن الحادي والعشرين»، جروس برس

[3] على سبيل المثال، تمّ مناقشة رسالتين جامعيّتين في آخر سنتين في الجامعة الأردنيّة تتحدثان عن أنماط التدين: حمزة ياسين، «التغير في تدين الشباب»، 2017. محمد حسني الشريف، «أنماط التدين الإسلامي»، 2018.

[4] Carlo Strenger, «The Fear of Insignificance Search,» Palgrave Macmillan, 2011.

[5] لوران بونفوا، «الشباب العرب»، الدار العربية للعلوم 2017. رالف هيكسل، «مأزق الشباب»، دار الساقي 2019.

[6] فتحي المسكيني، «الكوجيطو المجروح: أسئلة الهوية»، منشورات ضفاف، 2013.

[7] فاضل الربيعي، كبش المحرقة، دار رياض الريس، 1999.