الرياديون، أو «الأنتربنورز»؛ هؤلاء الشبان الصغار ممن قرروا تغيير العالم وتحقيق «أساطيرهم الشخصية»، ممن قرروا أن يبدأوا شيئًا ما من الصفر آملين أن يستحيل إمبراطورية تدافع عن رؤيتهم لما ينبغي أن تكون عليه الأوضاع. يسميهم الأميركيون «المُشوِّشون» – بكسر الواو. يتصدر الرياديّون الأوائل من أمثال مؤسس «أبل» ستيف جوبز، أخيلة هؤلاء. يُمثّل جوبز بالنسبة للملايين النموذج الأكثر دقة ونقاء للريادة؛ من قعر جراج والده بالتبني في كاليفورنيا، بدأ الشاب العشريني علامته التجارية الأشهر، وغيّر حياتنا مرّة واحدة وإلى الأبد؛ وكأنه الحلم الأميركي في أقصى تجلياته.

قد لا يكون الأمر سهلًا، لكنه لا يبدو معقدًا. لن تحتاج لأكثر من فكرة واضحة والتزام بتنفيذها لتدب الحياة في فكرتك، فتنقلها إلى عالم الواقع والحقيقة. الريادة بهذا المعنى هي حاصل الفرق بين «من يحلمون» و«من يفعلون» كما يقسمهم ستيف جوبز.

مع وجاهة هذا التصور، إلا أنّه تحوّل إلى مادة استهلاكية لا تقدم ملاحظات أكثر عمقًا حول إمكانات ومُعيقات تحقيق حلم الريادة الذي يسكن ملايين الشبان حول العالم. فمعظم المقالات الصحفية والتقارير التي تحاول تقديم وصفة نجاح متكاملة لمن يسكنهم هذا الهاجس، تذهب باتجاه اختصار الأمر في مجموع صفات شخصية: كن مغامرًا، صلبًا، مثابرًا، إلخ. يبدو الأمر إلى حد بعيد متعلقًا بالشخص نفسه. فإليه تعود القدرة على التفوق وتحقيق الريادة بمفهومها الحديث. وعليه يقع اللوم في الفشل باللحاق بهذا التيار العابر للحدود. بل إن الأمر تعدى المقالات الصحفية ليشمل«دراسات علمية» أيضًا.

دراسة هولندية، نشرت في 1999، خلصتْ إلى أن «أهم عامل» في نجاح أي مشروع ريادي، هو شخصية الريادي نفسه، رغم إقرارها بأهمية عوامل أخرى، مثل الشهادة العلمية، المعرفة والمهنة نفسها. تتساءل الدراسة، «ما الذي يجعل مشروعا ما ناجحًا؟» وتجيب: امتلاك ثلاث صفات شخصية رئيسة هي «الرغبة في تحقيق إنجاز ما، الرغبة في السيطرة، والقدرة على أخذ المخاطرة».

مجلة فوربس، عمدت هي الأخرى وبالتعاون مع بعض الأكاديميين والخبراء، إلى تصميم استطلاع موجه لنحو عشرة آلاف من الرياديين لمعرفة السر وراء وجودهم ونجاحهم. تقول المجلة إن 61% من المستطلعين اتفقوا على اعتبار «الرؤية» أهم صفة شخصية للريادي الناجح.

اللافت في مثل هذه المعالجات أنها تَغفلُ عن تتبع الأنماط الاجتماعية والطبقية وأحيانًا الإثنية لأصحاب المشاريع الريادية الناجحة في العصر الرقمي.

القول أن الميل لأخذ المخاطرة، مثلًا، هو أحد أهم ميزات الريادي الناجح، فيه قدر كبير من التبسيط. فما قد يُعتبر مخاطرة بالنسبة لشاب ينتمي لعائلة متدنية الدخل، تخرّج لتوه من إحدى الجامعات الحكومية المغمورة في الغرب الأوسط الأميركي أو في الوطن العربي، قد لا يعتبر مخاطرة بالنسبة لكثير من أقرانه من خريجي كلية الأعمال في هارفرد من أبناء المستويات العليا للطبقة الوسطى.

ومع الإقرار بأهمية الدور الذي تلعبه العوامل الشخصية، والنفسية ربما، في جعل الفرد رياديًا، غير أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، لكن نادرًا ما يجري استيعابها وفهمها على نحو جيد، وفق ما يمكن استنتاجه من دراسة لجامعة دارتمث الأميركية. وفق الدراسة، إمكانية تأمين رأس المال هي العامل الحاسم في مدى قدرة الفرد على الريادة والنجاح في مسعاه، فمعظم الشبان ممن ينقصهم رأس المال ليبدأوا مشوارهم، عادة ما يتراجعون عن أخذ المخاطرة، فيما يُقبل عليها من يمتلكونه.

نتيجة مشابهة تصل إليها مجلة «ذا آتلانتك» الأميركية أيضًا، في استنادها لورقة قدمها أستاذان في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، حاولت استكشاف الصفات الشخصية، الخصائص الديمغرافية ومداخيل هؤلاء الريادين. أهم نتائج الدراسة هي أن هؤلاء في الغالب، رجال بيض، وحاصلون على شهادات علمية متقدمة. الريادة بهذا المعنى تبدو وكأنها «الميزة القصوى للرجل الأبيض» كما تعنون المجلة الدراسة.

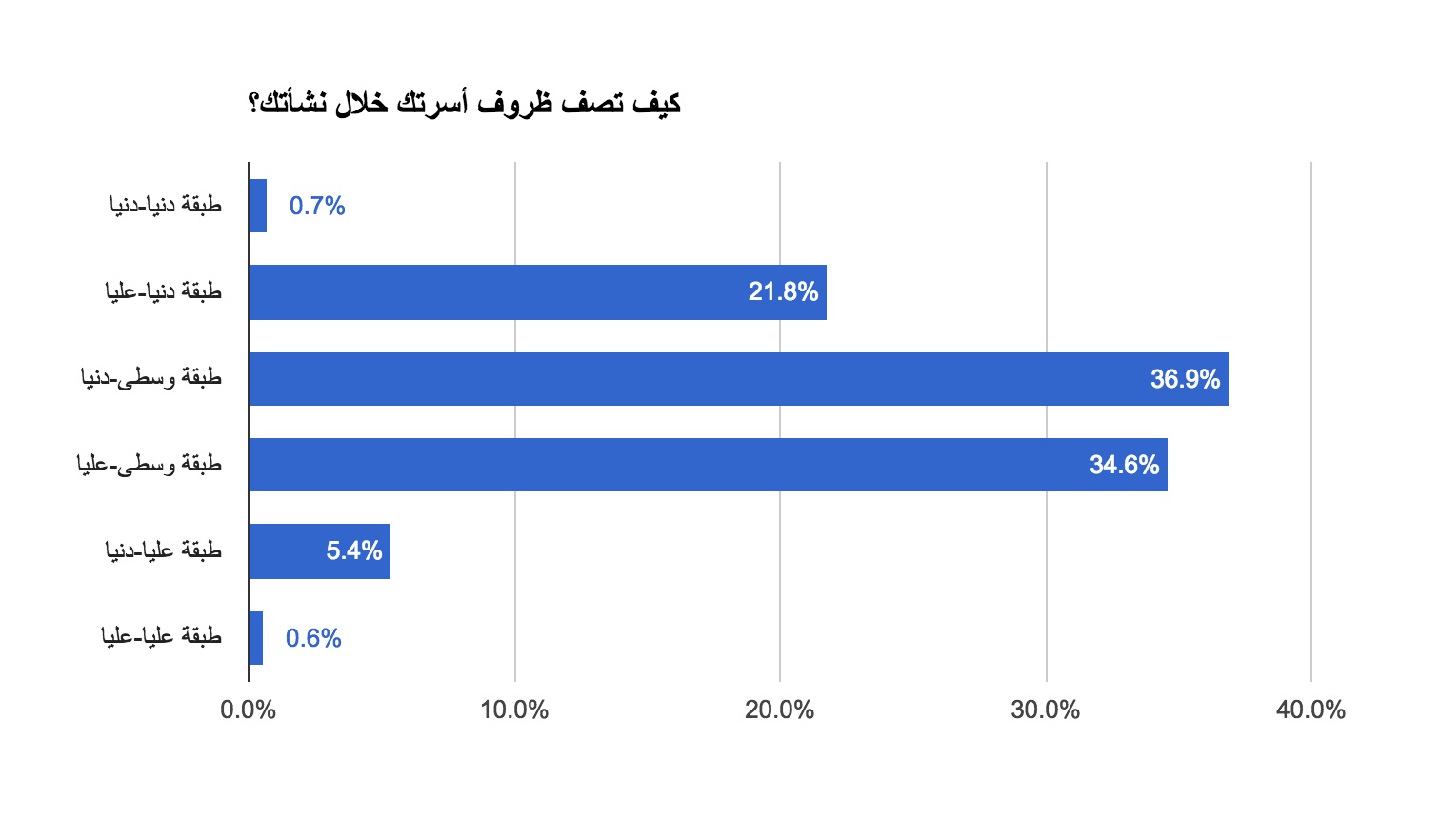

تقدم لنا مؤسسة كوفمان الأميركية بعض الملاحظات القيمة في هذا الشأن. تشير بيانات المؤسسة المتخصصة بدعم المشاريع الريادية وتقديم البيانات حولها، إلى أن تنوع المجتمع الأميركي لا ينعكس في طبيعة المشاريع الريادية المنتشرة في البلاد. فأكثر من 80% من الرواد بيض، وأكثر من 60% منهم من الذكور. ينحدر هؤلاء في غالبيتهم، وفق المؤسسة، من المدن المتوسطة وليس الكبيرة مثل بوسطن أو وادي السيلكون في كاليفورنيا على الساحل الغربي للبلاد، لكن نحو 34% منهم ينتمون للطبقة الوسطى المرتفعة.

“The Anatomy of an Entrepreneur: Family Background and Motivation” (July 2009) المصدر: مؤسسة كوفمان

“The Anatomy of an Entrepreneur: Family Background and Motivation” (July 2009) المصدر: مؤسسة كوفمان

ربما كان هذا ما دفع بعض الخبراء للاعتقاد بأن الريادة ليست للجميع كما يبدو للوهلة الأولى.

رغم إقرارها بأن انتشار الإنترنت والتطورات التكنولوجيا المتلاحقة في حقل البرمجة خفضت تكاليف بدء المشاريع الصغيرة والريادية عن السابق، إلا أنّ كبيرة الباحثين في كلية الأعمال في جامعة هارفرد كارن ميلز، تبدو متشائمة للغاية: «أن تصبح رياديًا، هو حق للأميركيين المتنفذين» تقول ميلز في مقالة نُشرت في عدد من المواقع الصحفية الأميركية.

تُشير الباحثة في مقالتها تلك إلى أن المشاريع الريادية في الماضي اعتمدت إلى حد بعيد على الأسهم التي يملكها الرواد في بيوتهم والتي يمكن تسييلها عن طريق البنوك للحصول على بعض المال، أو بالاعتماد على ادخاراتهم. الآن، مع انخفاض نسب التملك في البلاد، وتراجع حجم الثروة في أيدي أبناء الطبقة الوسطى بالتزامن مع تضخم القروض الفيدرالية للطلبة الجامعيين في المراحل المختلفة، تقلصت إمكانية أخذ المخاطرة واقتحام عالم الريادة بالنسبة لملايين المنتمين للطبقة الوسطى.

لا يتوقف الأمر على الإمكانات الاقتصادية للرواد، فالخلفيات الاجتماعية والأسرية تلعب دورًا يبدو محوريًا في إنتاج هذه الفئة.

يبدو ملايين الملتحقين بالجامعات في الوطن العربي بلا أي أمل في الريادة في ظل تراجع نوعية التعليم وشح المعرفة، مع وجود استثناءات فردية لا تعكس نهجًا مجتمعيًا أو رسميًا.

فمؤسس شركة غوغل عام 1996، لاري بيج، مثلًا، ابن الأستاذين الجامعيين في هندسة الكمبيوتر والبرمجة، يحمل درجة الدكتوراة في علم الحاسوب من جامعة ستانفورد الأميركية العريقة. وهي الجامعة التي تخرج منها بدرجة الدكتوراة شريكه في تأسيس المشروع، الروسي الأصل، سيرغي برن. والد برن أيضا كان أستاذًا جامعيًا في الرياضيات فيما عملت والدته كباحثة في وكالة ناسا. ستانفورد، هي أيضا الجامعة التي درس فيها مؤسس «أبل»، ستيف جوبز، قبل تركها دون الحصول على شهادته نظرًا لانشغاله في مشروعه الجديد. مثله سيفعل بيل غيتس، سليل أسرة المال والمحاماة، الذي درس في جامعة هارفرد قبل أن يتركها دون شهادة أيضًا، ليتفرغ للعمل على شركة مايكروسوفت. مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، الابن لطبيبين، ترك هو الآخر هارفرد قبل نيل شهادته ليعمل على مشروعه في فيسبوك. الأمر ذاته ينسحب على معظم مؤسسي موقع تويتر الأربعة من درسوا وتخرجوا من كبريات الجامعات الأميركية.

غير أن الأمر ليس مجرّد ملاحظة عابرة. مجلة فوربس أصدرت لائحة عام 2014 تضم أوائل الجامعات الأميركية المنتجة للرياديين بناء على عددهم قياسًا بالحجم الكلي للطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. تضم القائمة سبعة من أرقى المعاهد العلمية في العالم، مثل ستانفورد، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا. معظم هذه المعاهد تعد ضمن الأعلى تكلفة في البلاد.

في العالم العربي، لا يبدو الأمر مختلفًا فقط، بل هو في الحقيقة أسوأ بكثير.

ففي وقت يصارع فيه أميركيون للبقاء في أكناف الطبقة الوسطى وإلحاق أبنائهم في مدارس وجامعات محلية على سوية عالية مثل هارفرد، برينستون أو ستانفورد، لا يجد العرب بين جامعاتهم من تصلح لأن تُمثّل نموذجًا مشابهًا على مستوى التقدم العلمي والمعرفي. يبدو ملايين الملتحقين بالجامعات في الوطن العربي بلا أي أمل في الريادة في ظل تراجع نوعية التعليم وشح المعرفة، مع وجود استثناءات فردية لا تعكس نهجًا مجتمعيًا أو رسميًا.

تزداد الصورة قتامة لدى الالتفات إلى طبيعة الاقتصاد العربي في الألفية الثالثة. اقتصاد اليوم الرقمي يعتمد بالأساس على تحصيل المعرفة وإمكانية الوصول إليها ربما حتى قبل الحصول على رأس المال. العجز عن تحصيل تلك المعرفة في المعاهد الأكاديمية العربية يمثل أحد أهم الدوافع خلف سعي الأسر المقتدرة ماليا، وهي قليلة، باتجاه إرسال أبنائها للدراسة في الجامعات الغربية بعد تلقي التعليم النوعي في المدارس الخاصة في بلدانهم. وقد يحدث أن تتمكن أعداد أقل من الطلبة الفقراء ومحدودي الدخل من تحصيل منحٍ وبعثات لتلك الجامعات بعد التغلب على تهالك البنية التحتية التعليمية في مدارس الحكومة.

في السياق ذاته، يمكن ملاحظة أن اثنين من أبرز المشاريع الريادية في العالم العربي، موقع «مكتوب» للبريد الإلكتروني العربي وموقع «سوق» للتجارة الإلكترونية قد أسسا على يد شبان درسوا في أفضل جامعات أميركا وأوروبا مثل ستانفورد، جون هوبكنز، أو جامعة لندن. بل وعمل بعضهم هناك لفترة من حياته لتتاح له فرصة التعرف على طبيعة المناخ الاقتصادي والتطورات الرقمية في مجال الأعمال. لا عجب أن نرى بعد ذلك كيف عاد هؤلاء الرياديون إلى بلدانهم لتأسيس مشروعات تُمثّل محاكاة وتعريبًا لمشاريع غربية مشابهة مثل «ياهو» و«أمازون»، اللذين عادا واشتريا تلك المشاريع العربية بمئات الملايين من الدولارات.

وإذا ما حاولنا عبر الملاحظة الشخصية عمل مسح بسيط لأبرز الرياديين الذين غيّرت مشاريعهم أوجه حياتنا، سنلحظ نوعًا من الترابط بين التعليم النوعي، الانتماء الطبقي والاجتماعي من جهة والنجاح في الريادة من جهة أخرى.

يجدر بمثل تلك الملاحظات أن تستوقف المهتمين في تطوير قطاع الريادة في العالم العربي. فالمشاريع الرائدة في العصر الرقمي في العالم، تعتمد إلى حدٍ بعيدٍ على وجود طبقة وسطى ناهضة. كما تشكّل تلك المشروعات دعامة لهذه الطبقة؛ تساعدها على البقاء والتوسع. إضافة لذلك، تحتاج الريادة إلى عدالة في الوصول إلى الفرص التعليمية، وتوفر هذا التعليم النوعي للشباب داخل بلدانهم لا خارجها.

لكن للأسف، مع الضربات المتتالية للطبقة الوسطى في عالمنا العربي وانحسار قدرتها على توفير فرص التعليم الجيد لأبنائها في ظل انهيار التعليم العمومي، وتوسع التعليم الخاص باهظ التكاليف في المراحل المدرسية، وفقر أساليب التدريس والبحث العلمي في المراحل الجامعية، لا يبدو حلم الريادة متاحًا للشباب العربي بشكل متساوٍ. ورغم الإقرار بوجود هذه المشكلة في الغرب، إلا أنها أقل حدة هناك، إضافة إلى أنها تخضع لبعض النقاش والبحث سعيًا لمعالجتها، فيما يستمر تجاهلها أو الجهل بها في عالمنا العربي.