«أشكُّ أنّ الجنس البشريّ -الوحيد- على وشك الفناء، وأنَّ المكتبة ستخلد: مُنيرة، وحيدة، لانهائيّة، ساكنة تمامًا، غير مفيدة، غير قابلة للتحلّل، سريّة، ومزوّدة بمجلّداتٍ ثمينة…مَن يتخيّلون [العالم] بلا حدود، ينسون أنَّ عدد الكتبِ المُمكنة محدود. أجرؤ على الإشارة إلى هذا الحلّ للمشكلة القديمة: المكتبة غير محدودة ودوريّة. فإن عَبَرها مسافرٌ أبديّ في أيّ اتجاه، فسيتحقّقُ بعد مرور القرون أنّ نفس المجلّدات تتكرّرُ في نفس الفوضى، وتتكرّر هذه الفوضى إلى أن تصير نظامًا بحدّ ذاته، بل: النظام. ولا شيءَ يُبهجني في عُزلتي سوى هذا الأمل الرائع».

– مكتبة بابل، بورخيس

يصفُ علمُ النفس التحليليّ الرغبة بتجميع الأشياء، أكُتبًا كانت أم تُحفًا أم طوابعَ أم غيرها، أنّها عمليّةٌ شخصيّة؛ تحكمها العاطفة أكثر ممّا يحكمها العقل، وتُحرّكها دوافع نفسيّة دفينة لا يستطيع تفسيرها أحيانًا حتى مَن يجمع هذه الأشياء، تُصاحبها رغبة مُلحّة في استعراض هذه الأشياء أمام الآخرين، والاسترسال طويلًا في الحديث عنها، أو على النقيض من ذلك، قد تتجلّى رغبةُ الانزواء بهذه الأشياء والاحتفاظ بها بعيدًا عن أي خطر مُحدِق. وبصرف النظر عمّا إذا كانت هذه الأشياء ذاتَ قيمة فعليّة، فلا أحد يستطيع تثمين قيمتها الحقيقية أكثر ممّن يعمل جاهدًا على جمعها.

هكذا يُضحي كلُّ ما يُجمَع امتدادًا للشخص، أو بديلًا افتراضيًا عن الشخص ذاته أحيانًا، ممّا يبعث الإحساس بالنشوة المُتجدّدة لدى العثور على قطعة جديدة تُضاف إلى القديمة، أو يورّثُ الشعور بالخوف الشديد إن لم تكن هذه القطع مُحفوظةً بأمان. قد ينال الحرص الجادّ على جمع الأشياء استحسانًا وإعجابًا من الآخرين إلى حدّ ما، إلى أن ينقلب استهجانًا ونفورًا في الحالات التي تتطوّر فيها هذه الرغبة إلى هوسٍ مرضيّ خارجٍ عن السيطرة تمامًا.[1]

تخلق رواية «جامع الكتب غريب الأطوار»، الصادرة حديثًا للكاتب الأردنيّ عمر زكريا، من جامع الكتب عالمًا مُغايرًا لما نألفه، تتداخلُ فيه العناصرالفانتازيّة بالتراثيّة، وأساليبُ التخييل الروائيّ بالتأريخ الأدبيّ. إلا أنّ ما يلفت الأنظار إلى هذه الرواية تحديدًا هو كيف تعاوِدُ الظهور من بين أوراق النشر المستقلّ هذه المرّة،[2] خلافًا لرواية زكريّا الأولى «القرطبيّ يستيقظُ في الاسكندريّة» الصادرة عام 2021، عن منشورات ضفاف، والاختلاف، ومجاز.

في محاولة لاستعادة حقّ النشر الذاتي كبديل «أكثر تحرّرًا» من أنظمة النشر التقليدية، وإعادة تأصيل حرفة صناعة الكتاب في الوطن العربي، تأتي مبادرة المُصمّم والحروفيّ حسين الأزعط عبر تأسيس مشروع «منشورات الحرف». وقد استهلّ الأزعط مشروعه المستقلّ بصناعة وتصميم ونشر رواية عمر زكريا، طارِحًا بذلك تساؤلاتٍ عدّة عن مدى قدرة صناعة الكتاب على التعبير عن مضمونه الأدبيّ/ الروائيّ.

طموح مشروع الأزعط للنشر العربيّ المستقلّ يُجاريه، على ما يبدو، طموح الكاتب المُتمثّل في مشروعه الروائيّ الذي يسعى من خلاله إلى «تحديث» التراث العربيّ. إذ صدرت رواية زكريّا الأولى لتُحيي فلسفة القرطبيّ ابن رشد عبر صفحات المجلّات الثقافية خلال عصر «التنوير» أو ما يُدعى «بالنهضة العربية»، فيما تطمح روايته الثانية إلى إحياء تراث النثر العربيّ في العصر الوسيط، عبر وصْله مُجدّدًا بعصر «التنوير» العربيّ، أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

من عالم مكاتب النُّخبة التنويريّة العقلانيّة والجامدة الذي ابتدعه الكاتب في روايته الأولى، يُبحر عمر زكريا في روايته الجديدة إلى عالم فانتازيّ- تراثيّ خصب، تنزوي فيه التفسيرات العقلانية للفلسفة والتاريخ جانبًا، فتفسِحُ مجالًا شاسعًا أمام الخرافات والأساطير لتؤدّي دورها هي الأخرى في التفلسف والتأريخ على طريقتها الساحرة.

من أمسية إشهار كتاب «جامعُ الكتب غريبُ الأطوار» في دارة الفنون، ويظهر في الصورة الكاتب عمر زكريا والناشر حسين الأزعط. تصوير معاوية باجس، دارة الفنون، مؤسسة خالد شومان.

مكتبةٌ في كتاب

«حرفٌ في تامورك، خيرٌ من عشرة في كتبك»؛ أيّ أنّ العلم الذي يُحفظَ في القلب، خيرٌ من ذاك الذي تحفظه الكتب. مقولةُ أعرابيّ تعبّر في صميمها عن «احتقار كتابة العلم بالقراطيس»، وذمّ الكتابة والكِتاب في عصر الجاهلية، إعلاءً لمَلَكة الحفظ التي كانت تميّز أمّة أُمّية، لا تكتب ولا تحسب، تحفظ الأشعار عن ظهر قلب، وتتناقل القصص والأخبار شفويًا.[3] وبعيدًا عن نظام الحِفظ المُتحفّظ على شفويّته كما عرفته الجاهليّة، فإن كثرة التأليف وتدوين المعارف والعلوم واللغات والترجمة في العصور اللاحقة، لا سيّما في العصر العبّاسي، استدعى انتشار المكتبات العامّة والخاصة، بالإضافة إلى ابتكار نظامٍ يدوّن ويصف ويجمع ما حُفِظ في المكتبة؛ وهو أقرب إلى ما يُعرفَ اليوم بنظام التصنيف أو الفهرسة.[4]

من هنا، يُعيد الكاتب عمر زكريا من خلال روايته توجيهَ الأنظار إلى أقدم نظام للفهرسة، ابتدعه ورّاقٌ بغداديّ يُدعى محمد بن إسحق النديم في كتابه «الفِهْرست»؛ وهو كما يعرّفه النديم في مقدّمة الكتاب: «فِهرست كتب جميع الأمم، من العرب والعجم، الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم، وأخبار مُصنّفيها، وطبقات مؤلّفيها، وأنسابهم، وتاريخ مواليدهم، ومبلغ أعمارهم، وأوقات وفاتهم، وأماكن بلدانهم، ومناقبهم، ومثالبهم، منذ ابتداء كل علم اختُرِع إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة».[5]

الكتاب الذي يُعتبر وثيقةً لأهمّ الكتب التي فُقِدَ العديد منها عبر العصور، لم يُكرم التاريخ صاحبه كما يستحقّ، «فأهملته أكثر كتب التراجم، ومن ذكره منهم ترجم له ترجمة ناقصة لا تفي بالغرض».[6] وعليه، ترتكز أحداث الرواية على كتاب «الفِهرست» وما يرجّحه الباحثون من فرضيّات مفادها أنّ «الفِهرست» هو ما حفظه وجمعه النديم في مكتبة بغداد أثناء عمله «أمينًا للمكتبة». انطلاقًا من هذه الفرضية، تأتي محاولات الشخصية الرئيسية «نديم » لحلّ لغز وصية جدّه الكامنة في مكتبة سرّية، وعلاقتها الغريبة بمجموعة خاصّة تتألف من عدّة كتب وَرَد ذكرها في مقالة النديم الثامنة التي تُصنّف «ثلاثة فنون في الأسمار والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة».

حبكةٌ سرديّةٌ غريبةُ الأطوار، تدفعنا بجدّ إلى مساءلة ذلك الحدّ الفاصل بين التاريخ والأسطورة، وبين الخرافة والحقيقة، بحثًا عن تفسير للمنطق الذي تترسّخ به المرويّات التاريخيّة في أذهاننا، والدوافع الخفيّة التي تصير الشخصيات التاريخيّة على إثرها مشهورة أو مغمورة. ومن المعروف أنّ العديد من فنون الخرافات والأسمار والحكايا الشعبيّة تتناقل شفويًا، واستحضارها في الرواية عبر التوظيف المُكثّف للتناصّ، يُعلي من شأن التراث الشفويّ القديم، بصفته نظيرًا لا يقلّ أهميةً عن التراث المكتوب، ويحتفي بكلّ ما يتيحه من فرص التحوير والتأويل، بعيدًا عن سلطة الرقابة.

يُعمّر الكاتب أرخبيلًا مُتخيّلًا من عدّة جزر معزولة، تشبه إلى حدّ كبير جزر« الواق واق» التي وردت أخبارها في كتب التاريخ تمامًا كما في الحكايا والخرافات الشعبية مثل «ألف ليلة وليلة». إلا أنّ الشخصيّة الرئيسية في الرواية «نديم» يُنكِر هذه التسمية قطعيًا عندما يُسأل عن اسم الأرخبيل: «هل هذا الأرخبيل حقًا هو ما يُسمّى جزر الواق واق؟ ماذا؟ بالطبع لا»،[7] ليدعونا الكاتب بذلك إلى مراجعة المروّيات التاريخيّة حول هذه الجزيرة، مُضاعِفًا من الغموض الدائر حول موقعها؛ حيث ذكرالمؤرّخ والجغرافي عبيد الله بن خردابة في كتابه «المسالك والممالك» أنّها واقعة في مشارق بحر الصين، بينما عيّن المؤرّخ والجغرافيّ والرحّالة المسعوديّ في مؤلّفه «مروج الذهب» موضعها «فوق زنجبار إلى ناحية الجنوب من سقالة الزِّنج»، وقد قرنها التاجر والرحّالة ماركوبولو بجزر الأمازون، وبجزيرة «النساء» في سُقطرة، وحدّد البعض موضعها في مدغشقر،[8] وأتوا على ذكر مكنوناتها من الذهب، وذهبوا بعيدًا في تخيّل أشجارها التي تُثمر نساءً معلّقاتٍ بشعورهنّ يُسمع منهنّ صوت «واق، واق».[9]

تستوحي اثنتان من جُزرالأرخبيل اسميْهما من شخصيتيْن وردتا في قصة فلسفيّة اسمها «حيّ بن يقظان» وهما: أبسال، وسلامان. وعديدة هي القصص التي وردت فيها هاتان الشخصيتان، إحداها قصة العالم ابن سينا «حيّ بن يقظان»، ولهما نظير أيضًا في قصة أخرى لابن سينا تحمل اسم «سلامان وإبسال». أمّا القصة الأخرى التي ترد فيها أسماء هذه الشخصيات عينها فتحمل أيضًا اسم «حيّ بن يقظان» للعالم ابن طفيل، وقد استخلصها ممّا جاء به ابن سينا قبله، فصاغها مجدّدًا بأسلوبه الفريد وقد أضاف لها تفسيريْن حول أصل حيّ بن يقظان الذي عاش طوال حياته على جزيرة «الواق واق»، بعد أن تجنّب ابن سينا الخوض في أصله عند كتابته القصة أولًا.[10]

من هنا، يستغلّ الكاتب هذا الفرق القائم بين قصة ابن سينا وابن طُفيل، ليخلق صراعًا مذهبيًا مُتخيّلًا بين الجزيرتيْن، يحاكي به الخلاف المذهبيّ الذي ما زال قائمًا حتى يومنا هذا. وعلى لسان الشخصيّة «نقولا حدّاد»، العالم والصحافيّ التنويريّ التي استنطقها عمر زكريا في روايته الأولى، يدفع لنا بها في هذه الرواية مُجدّدًا لتستنطقَ تاريخ هذا الأرخبيل المُتخيَّل:

«ذهبوا إلى أنّ حيّ بن يقظان الذي كتب قصّته ابن سينا هو الحقيقي، لأنّه يسبق ابن يقظان الذي قصّه ابن طفيل. وسرّ تعلّقهم بابن سينا هو أنّ الطوسيّ كان فيلسوفًا سيناويًّا، فأصبحتم أنتم مسلمون على مذهب ابن طُفيل وهم مسلمون على مذهب ابن سينا…هل يعلم أبناء أرخبيلكم أنّكم الوحيدون في كلّ العالم الإسلامي من له هذان المذهبان؟…لا أحد يعتقد أنّ لهذين الرجلين مذهبان دينيان أصلًا. إن دخلتَ يومًا إلى أراضي الدولة العثمانيّة أو المغرب، إياكَ أن تقولَ ما أنتَ عليه من مذهب». [11]

وقبل الدخول في تفاصيل قصّة «حي بن يقظان» وإشاراتها الرمزيّة، يُذكّرنا استحضار الفيلسوف والعالم نصير الدين الطوسي في الاقتباس أعلاه، وفي عدّة مواضع أخرى من الرواية، بما رُوِيَ عنه في كتب التاريخ، وعلاقته بهولاكو ومكتبة «بيت الحكمة» في بغداد. إذ ترجَم له المؤرّخ ابن شاكر الكُتبيّ في كتابه «فوات الوفيّات»، قائلًا:

«كان ذا حُرمةٍ وافرة ومنزلة عالية عند هولاكو، وكان يطيعه فيما يشير به عليه، والأموال في تصريفه، وابتنى في مَراغَة قُبّةً ورصدًا عظيمًا، واتّخذَ في ذلك خزانةً عظيمةً فسيحة الأرجاء، وملأها بالكتب التي نُهِبَت من بغداد والشام والجزيرة حتى تجمّع فيها زيادة على أربعمائة ألف مجلّد».[12]

إذن، ماذا لو أنّ ما قيل لنا مِرارًا وتكرارًا في دروس التاريخ عن الكتب التي أٌتلِفتَ ورُمِيت كلّها في نهر دجلة إلى أن «اختلط لون الحبر بالدم » أثناء الغزو المغولي لبغداد ما هو إلا محض كذبة أو خرافة لا أكثر؟[13] ماذا لو أنّ الطوسي، كسِواه من الغزاة، قد نهب العديد من هذه الكتب، وأتلف بعضها، وأخفى معظمها في مكتبة سريّة؟ يستغلّ الكاتب هذه التساؤلات والثغرات التاريخيّة مُتطوّعًا بإكمالها على حساب التخييل الأدبيّ، فلا يتوانى عن توسعتها بمزيد من الخرافات بدوره، بل ويذهب أبعد من ذلك في تخيّل أن حفيد أحد الشخصيات الشهيرة في حكايا «ألف ليلة وليلة» وهو «السندباد البحريّ»، ويُدعى «سليم البحريّ»، قد أوكل له الطوسي مهمة نقل هذه الكتب إلى الأرخبيل:

«يبدو أنّ الطوسي عمل بحكمة أسلافه الحكماء بتخبئة مكتبة النديم وفصلها عن باقي الكتب. فرغم أنّ هولاكو سمح له بأن يحمل مئات آلاف الكتب منها إلى مرصد مراغة، فهو لم يأمن مكر الأيام والساسة، فطلب من البحريّ أن يوصِل هذه الكتب إلى سلامان… ولأنّ السلامانيين يعتبرون أنّ الفضل للطوسيّ بوصول هذه المكتبة إليهم، صاروا يقرأون فكره وعلمه وشروحه لابن سينا، وهذا هو سبب نكرانهم لحيّ بن يقظان الطٌّفيليّ».[14]

جرأة أدبيّة لا يُضاهيها في تماديها إلا جرأة التأريخ من قبلها!

وبالعودة إلى شخصية «حيّ بن يقظان» المُتخيّلة التي ابتدعها كلُّ من ابن سينا وابن طفيل، وصاغاها في قصّة فلسفيّة بسيطة وعميقة في آن، فقد قرأها البعض على أنّها إشارة إلى العقل البشريّ «الحيّ» الذي يهتدي إلى الله وأسرار كونه باتّباع فطرته السليمة. أمّا شخصية «أبسال» الذي يصل من جزيرة أخرى إلى جزيرة حيّ بن يقظان المعزولة ويُعلّم «حيًّا» الكلام، ثمّ يعود به إلى الجزيرة التي جاء منها ليعلّم أهل الجزيرة من حكمته، فيشار إليها كشخصيّة «باسلة» ومُغامِرة، ذات نزعة صوفيّة، خرجت إلى الجزيرة المعزولة للتأمّل والتعبّد. وأخيرًا، فإن شخصية «سلامان» التي تؤثر«السلامة» والبقاء بين قومها في الجزيرة الأخرى لوعظهم في أمور دينهم، فتحمل إشارات إلى «الفقه الشرعيّ الذي لا يستغني عن العوامّ».[15]

هكذا، يُنصّب الكاتب شخصيّة «حيّ بن يقظان» أبًا روحيًا لجزيرة «أبسال»، ويترك لنا النزاع المذهبيّ والطائفيّ مُشتعلًا كما عهدناه، فيجعل من جزيرة «أبسال» مدينة صغيرة هُمِّشَ سُكّانها وقُمِعَت كلّ محاولاتهم للإتيان بتفسيرات ومرويّات تاريخيّة لأصل المكتبة، تُخالف مرويّات المدينة الكبيرة القائمة في جزيرة «سلامان»، حيث بُنيت المكتبة العامّة لتكون بمثابة المدرسة الوحيدة لأهل الأرخبيل جميعًا.

ورغم تناقض المرويّات التاريخيّة حول مكتبة بغداد من جهة، وتعدّد التفسيرات الأدبيّة الرمزيّة لقصّة حيّ بن يقظان من جهة أخرى، إلا أنّ اللافت في استحضارها وتركيبها مُجتمعةً في رواية زكريا ليس تجرّؤها على الرموز التراثية والتاريخية ومحاولة تقويض جزء من سرديّتها الراسخة عبر حبكة فانتازيّة غريبة، بل كيفيّة اتّكائها ومحافظتها في الوقت ذاته على سِمات هذا التراث النثريّ والفلسفيّ. إذ تهتمّ الرواية بنسَق المعمار الأدبيّ للحكايا التراثيّة والفلسفيّة، الذي يُحاكي كليّة فنّ العمارة من ناحية، ودقّة الزخارف والمُنمنمات الإسلاميّة من ناحية أخرى. وليس ذلك في الشكل والتصميم الخارجيّ والداخليّ للكتاب بقدر مضمون الحبكة السرديّة ذاتها؛ إذ إنّ طموح الرواية للاهتمام بالجزئيّات السرديّة كاهتمامها بالكلّيّات يؤكّد أنّ كل تفصيلٍ صغير لا بدَّ أن يكونَ له معنى في الوجود الكبير، تمامًا كالأهمية التي يضيفها كتاب صغير إلى مكتبة ضخمة.

مع ذلك، كانت هذه التفاصيل الصغيرة لكثرتها تتفلّت من سرديّة الراوي أحيانًا كلّما كدّسها الكاتب ودفعها مُتعجّلًا الوصول إلى بقيّة الأحداث، ليفوّت علينا فرصة التوسّع في نسيج التفاصيل الجماليّة الدقيقة الذي كان من الممكن أن يصحبنا إلى مطارحَ أوسع امتدادًا واتّساقًا من ذلك، لو لم تكن الرواية مُختزلةً بهذا الشكل.

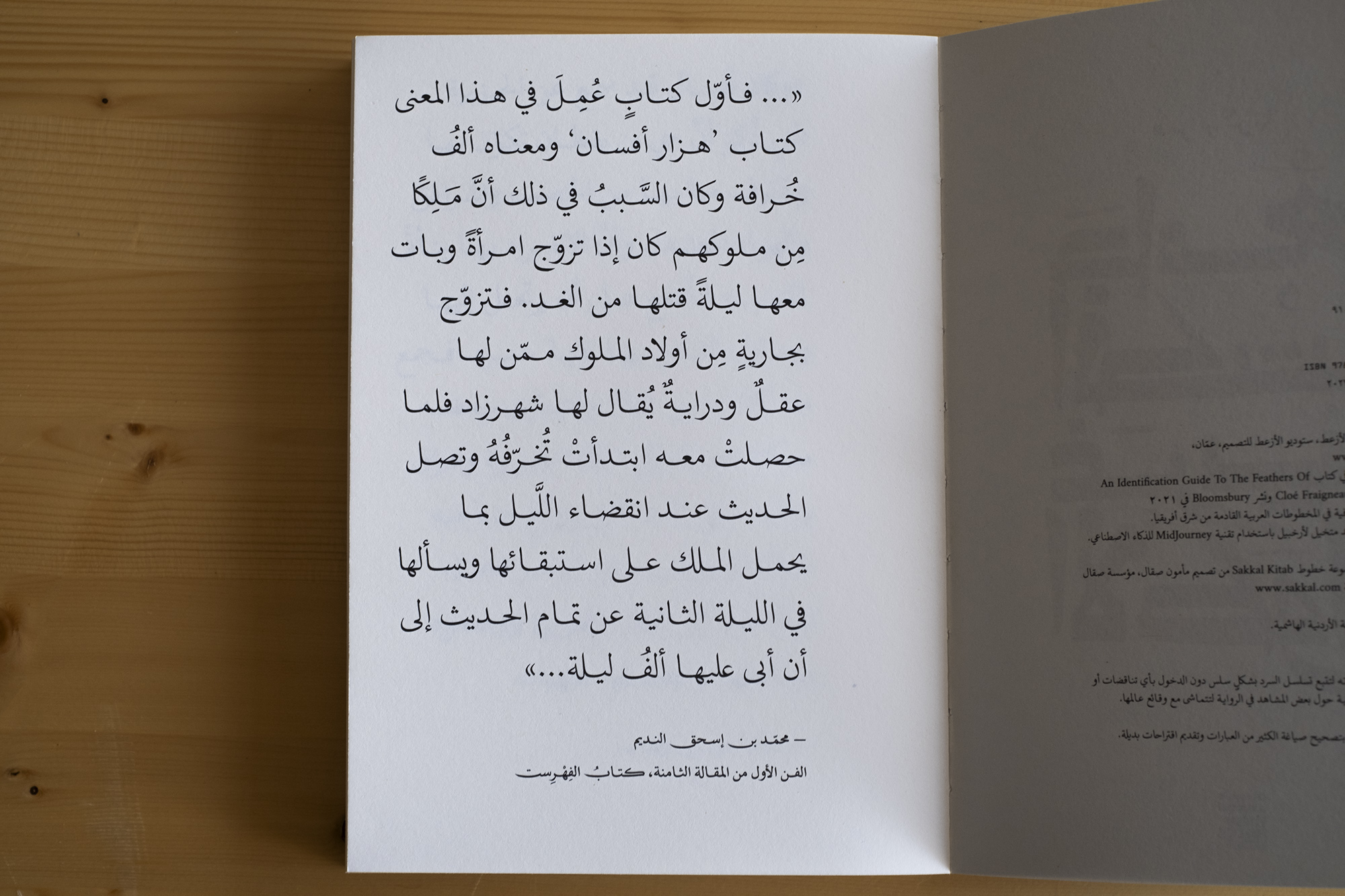

الصفحة الأولى من الكتاب. تصوير مؤمن ملكاوي.

حداثة ظهرُها للهواء

«نظرنا لأمرِ الحاضرين فَرابَنا *** فكيفَ لأمرِ الغابرين نُصدِّقُ»

معروف الرّصافي

يتسلسل الراوي في التأريخ الزمنيّ للأرخبيل المُتخيَّل، ويُشهدنا على مراحل «تمدّن» الجزر و«تحديثها» على مرّ الأعوام، يرسم خرائط بديعة لمعماريّة الأرخبيل بالكلمات، مُتكئًا على بعض العناصر النمطيّة لما يُعرَف «بالعمارة الإسلاميّة»، موضّحًا تأثّر معماري الأرخبيل بعمارة مدينة القاهرة في عدّة جوانب. كما يفرّق بين عمارة جزيرة «أبسال» كمدينة صغيرة مُنكفئة على نفسها و جزيرة «سلامان» كمدينة كبيرة ومُتّسعة، إذ تحضر العناصر المشتركة في المدينتين على اختلاف التفاصيل كالساحة العامة التي يتفنّن في ابتداع تفاصيل التمثال الذي يتوسّطها وعلاقته «بالمذهب» الديني أو الأسطوري الذي يسود في كلتا الجزيرتين، بصفته مَعلمًا أثريّا يؤدّي دوره في ترسيخ المرويّات التاريخيّة والدينيّة صباحًا مساءً في أذهان أهل الأرخبيل دون أن يشعروا: «تمثال رخاميّ لولد صغير تحنو عليه ظبية مُتقنة الصنع وتنبع من بينهما ماء نافورة»[16] في جزيرة «أبسال»، وفي جزيرة «سلامان» يقابله «مجسّم رخاميّ جميل لسفينة شراعيّة يقف أمامها شاب يافع نُحِت ليبدو قويّة البنية؛ إنه الربان سليم البحريّ».[17]

تصحبنا الرواية كذلك إلى سوق المدينتين بما فيه من مخازن وحوانيت، ومبان عامّة مختلفة كالمقهى والمُستشفى، والجامع والمكتبة. كما يأتي على وصف أثر حركات التجارة وعمليّات التصدير والاستيراد من الميناء، ويُعرّج على تأثّر الأرخبيل بثقافة العالم الأوروبي، من خلال «الملابس الفرنجيّة»، و«الإصلاحات» التي أخذت تتأثّر بها سياسة الحكم في الأرخبيل شيئًا فشيئًا.

يوثّق هذا التخطيط المدني والعمراني والاجتماعي للأرخبيل مراحل انتقاله من حكم الدولة العثمانية حتى مراحل الاستقلال عنها، ويدعونا لملاحظة التغيّرات التي طرأت في هذه الأثناء. إلا أنّ الأهمّ من ذلك هو ما يُشكّله من أرضية صلبة لمعالجة التغييرات التي حدثت قبل الاستقلال، وتحديدًا قبل الحرب العالميّة الأولى. فما يبدو لافتًا في الحديث عن تغيّرات الأرخبيل هو غياب كلمات مثل «النهضة» أو «التنوير» لوصف كلّ التغيّرات الحاصلة في الأرخبيل أواخر القرن التاسع عشر، فيما تكتفي الشخصية الرئيسية «نديم» باستعمال كلمتي «الحديث» و«التحديث» عوضًا عن ذلك في عدة أجزاء: «هذا العالم الحديث يدفعنا إلى الجنون، نعم إلى الجنون. ومنذ أن وَجَدَنا بحارة محمد علي قبل سبعين عامًا تقريبًا ونحن مهووسون بالمصريين نريد ما يملكونه».[18]

تتفرّع من الحبكة الرئيسية حول المكتبة السريّة عدّة حبكات ثانوية أخرى، تنسج من نسيجها الخرافي ومن عالمها الفانتازي لتغذّي الفكرة الرئيسية. فإلى جانب التذمّر من عناصر التحديث في الأرخبيل، نسمع «نديم» ينتقد ما أقحمته من أفكار وقيم «حداثيّة»، فرضتها على سكان الأرخبيل بوعي أو دون وعي منهم، مثل شخصيّة «سعد» الذي يُسلّع مفهوم الوقت ويبيعه للناس، موهِمًا إيّاهم أنّهم بحاجة إلى ذلك الفراغ «الحداثي» الذي يسمح لهم بتمضية الوقت بفعل اللاشيء.

إلا أنّ ما يبدو مثيرًا للريبة هو مقدار الوعي الذي حمّله الكاتب لهاتين الشخصيتين حدًا يسمح لهما باستخدام ونقد مصطلح «الحداثة» الغربية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى! فنسمع «سعد» يقول: «سميع الثرثار يأتي دائمًا ويدفع مقابل ساعة كاملة ظانّا أنه يواجه قيم الحداثة عندي»[19]، بينما نسمع «نديم» في موضع آخر ينتقده قائلًا: «لن أتوانى عن السخرية منه ومن كلماته مباشرة، دون أي تخوّف من جرح مشاعره الحداثيّة تلك».[20]

فكيف لشخصيّة «نديم» القادمة من جزيرة معزولة ما زلت تحت سيطرة الحكم العثماني آنذاك أن تسخر من «الحداثة» بالإشارة الصريحة إليها؟ وكيف لشخصيّة «سعد» وإن سافرت مرارًا إلى أوروبا أن تستعمل كلمة «حداثي» بالعربيّة للتعبير عن فكرة تسليع الوقت؟ إنّ الوعي بالفرق بين «التحديث» و«الحداثة» عند الشخصيتين سابق جدًا لأوانه؛ «فالحداثة» الغربية -على اتّساع مدلولاتها- استغرقت زمنًا طويلًا إلى أن تجلّت تبعاتها بعد الثورة الصناعية، وأثّرت جذريًا في الأطر المرجعيّة الاجتماعية والدينية والاقتصادية، إلى أن تمخّضت عنها النظريات والمناهج العلمية النقدية الفلسفية والأدبية والفنّية مطلع القرن العشرين.[21] أمّا نحن وإن خضعنا لمحاولات «التحديث» الغربيّ منذ أواخر القرن التاسع عشر، فما زلنا تحت تأثير استيعاب ونقد قيم «الحداثة» الغربية وفلسفتها التي اقتحمتنا متأخرة مع حركات الترجمة الفلسفية والأدبية والمدارس النقديّة البنيوية في الربع الأخير من القرن العشرين، دون أن نتبيّن للآن حدود «حداثتنا العربية» الخاصة بنا ممّا بعدها على نحو قاطع بعد.

هذا ما يحيلنا إلى أنّ هذه الحبكة الثانوية محض زلّة سرديّة، لا تستشرف المستقبل بتبّؤاتها بقدر ما تؤكّد على «تاريخانيّة»[22] الرواية الوليدة لعصرها، وإن كانت تعود بنا إلى مطلع القرن الماضي. إذ بعد أن حمّل الكاتب شخصياته وعيًا ثقافيًا مركّبًا يفوق أبعاد حجمها الحقيقي، تجسّد ذلك على هيئة إدراك الشخصيات لصراعها مع «القيم الحداثية» الغربية حول تسليع الوقت وتسليع كل شيء، فيما وجدت نفسها تعاني تحت عمليات «تحديث» سريعة الوتيرة، وظلّت في الوقت ذاته أسيرة لتراثها الديني ومروياتها التاريخية المفروضة على أهل الأرخبيل جميعًا. هذا صراع منطقيّ ومبرّر يذكّرنا بصراعنا الآني ولا يمكننا أن ننكر تبعاته، إلا أنه لا يُبرّر قدرة الشخصيات على استعمال مصطلح «الحداثة» بهذه الأريحية، وانتقاده في وقت سابق لأوانه.

أمّا توظيف الكاتب لبعض تقنيات السرد المُتخَمة بالإحالات التناصّية والسرد النرجسي الواعي بذاته، فقد يكون الطريقة الأنجع للسخرية من «قيم الحداثة» المُتعثّرة والسابقة لأوانها. وإن نظرنا لهذه التقنيات السرديّة «الما بعد حداثيّة»، فيمكننا ببساطة أن نجد لها نظيرًا في قصّة «حي بن يقظان» لابن طفيل التي يصف الناقد يوسف زيدان بنيتها السردية بأنّها سابقة لعصرها، وذلك من خلال انفتاح المؤلّف على «القارىء» وعلى الشخصيّة «حيّ» في الوقت ذاته، فيخاطب القارىء «بالأخ الكريم» ثم يدخل للشرح والكلام النظري، ثمّ يعود لسرد الحكاية بصوت الراوي، ثمّ نسمع صوت «حي» متداخلًا مع الراوي، وهكذا إلى أن ندرك أفق التلقي الشاسع والمفتوح بلا حدود.

إلا أن تسرّع الراوي «نديم» في القفز إلى الاستنتاجات ليس مدفوعًا بعنصر التشويق البسيط الذي عهدناه في الحكايا التراثية، بل يبدو أحيانًا كأنّ الاستنتاجات دُفعت إلى الأمام بأسلوب قصصيّ تلقيني مباشر، يحرق أفق التلقّي ويُسيّره إلى مصير سرديّ مُحدّد. قد لا يتناقض ذلك مع الأسئلة الفلسفية العميقة التي تطرحها الرواية كما سبق وطرحتها قصّة «حي بن يقظان»، لكنّه يتنافى حتمًا مع مساحة التلقّي الشاسعة التي تتيحها أساليب السرد النرجسيّ. إذ إن توظيف الوعي المُستبدّ بالمعرفة والمتورّط في الوعي عند شخصية «نديم» جاء مُقحمًا في بعض الأجزاء، واستُخدم بشكل مباشر لتبرير الاستطراد والحشو والكتابة المقاليّة أحيانًا، وكأن على الكاتب أن يُذكّرنا بأنَ الشخصية واعية بالحكاية التي تسردها/ تكتبها فقط عندما يُحمّلها كلامًا أكثر ممّا تحتمل، خلافًا لذاك النوع من الوعي الذي تنسجه الحبكة السردية المُتقنة بتروٍّ وإحكام إلى أن يصير السردُ موضوعًا لذاته، فيما يظلُ الوعي حاضرًا ومُعطىً لنا بتلقائيّة، دونما حاجة لتذكيرنا بذلك بين الفينة والأخرى.

يستعيد الفصل الأخير بكثافته توازن المعادلة السرديّة المُتسرّعة في الفصل الأول، إذ يأتي توظيف الراوي العليم بضمير الغائب، بعد توظيف الراوي الحاضر بضمير المتكلّم، شاهدًا على أنّ الزمن عندما ينقضي، ويغيب أصحاب الحكايا أنفسهم، يخلفهم من يُسرّد تفاصيل حكاياتهم من منظور شخصيّ وكأنّها حقائق، بلا أدنى اعتبار لذاك الحد الفاصل بين التخييل الأدبي والتأريخ. حدٌ ما انفكّت الرواية تتلاعب به ببراعة في أكثر من موضع، لتمحو أي أثر له عند الوقوف على كل خرافة يُصدّقها «الأبساليون» المُهمّشون، وكل حقيقة يُكرههم عليها «السلامانيّون» المُتسلّطون، وتفسح المجال بقوة لتعدّد أوجه تفسير كل «الحقائق التاريخية» المُسلّم بها.

التاريخ الذي لا يملكُ إلّا إعادة نفسه

«هذاذَيْكَ لا تجفِل مقالَ مؤرّخٍ *** ولا يستفزنّكَ الكلام المُشقّقُ

كِذابٌ على وجه الطروس مُسطّرٌ *** يغصُّ به العقلُ السليمُ ويشرَقُ

فدَعْ عنكَ لَغو الناطقين وخُذ بما *** رواهُ من الآثار ما ليس ينطقُ»

– معروف الرُّصافي

إنّ ما يجعل رواية زكريا أقرب إلى نوع جديد من التأريخ التخييلي منه إلى التخييل الأدبيّ، هو تداخل الحدود بين «القصة» الأدبيّة و«المرويّة» التاريخيّة على نحو اعتباطيّ. إذ تشتغل الرواية على ملء فراغ الثغرات التاريخية بطريقة غير مباشرة، تمامًا على طريقة «فؤاد»، جدّ الشخصيّة الرئيسية «نديم» الذي أراد أن يعيد بناء سرديّة ما حلّ بمكتبة بغداد التي يُزَعم أنّ كتبها أُتلفت جميعها خلال الغزو المغوليّ: «لقد كانت قصّة عن لقاء سليم البحريّ حفيد السندباد البحريّ بنصير الدين الطوسيّ بعد دخول جيش هولاكو إلى بغداد. لم أكن أعرف أنّ لديه محاولة أدبيّة يتيمة في ذلك الكرّاس قد حاول عبرها أن يملأ فراغات من الماضي لم يجد لها نصًّا في كتب التاريخ».[23]

فيما يبدو توظيف التناصّ المُكثّف في الرواية بمثابة محاولات بسيطة لحفظ عدّة كتب/ سرديّات في كتاب واحد أو رواية واحدة، تبرز كذلك عناصر الميتاسرد، أو الكتابة عن الكتابة في عدّة مواضع أخرى، لا سيّما في محاولات الجدّ كتابة قصة تاريخيّة تقارب في حبكتها رواية عمر زكريا نفسها. وإلى جانب هذا الإرث الأدبيّ – التاريخيّ غير المكتمل، يأتي لغز الجدّ الذي يحاول «نديم» حلّه بحثًا عن المكتبة السريّة:

«نديم، الكتابة حدثٌ تحدث في المكتب. والكتاب حدثٌ أيضًا ويحدث في المكتبة. المصدر المذكّر يحدث في المكان المؤنّث والمصدر المؤنّث يحدث في المكان المذكّر، حتى يستمرّا بالتوالد ونستمرّ نحن في القراءة».[24]

عناصر الغموض والتشويق في الوصيّة لا تُغطّي ركاكة عناصرها اللّغوية؛ «فالكِتاب» في اشتقاقه اللّغوي من الفعل الثلاثيّ «كتب»، يأتي على وزن «فِعال»، وهو اسم آلة، وليس مصدرًا مُذكّرًا. وإن كان المقصود من وراء كلمة «مصدر» هنا بمعنى المنبع الذي تخرج منه الأفكار، لا المصدر اللٌّغوي بمعنى الحدث، فإنه يظلّ مصدرًا ثانويًا، لا يرتقي إلى المصدر اللّغويّ الأوليّ وهو «الكتابة»؛ الحدث الفعليّ الذي تخرج الأفكار بواسطته من المنبع الحقيقيّ؛ الذّهن.

لا تكتسب الكلمة لفظها لصفة فيها، بل لاختلافها عمّا سواها،[25] ما يجعلنا نفرّق بين ألفاظ كالكتاب، والكتابة أو حتى المكتبة من معناها. فبينما تعتبر الكتابة مصدرًا بمعنى الحدث المجرّد من الزمان، فإنّ المكتبة اسم مكان للاحتواء والحفظ والجمع، أمّا الكتاب وإن تمكّن من احتواء وجمع المعلومات أو النصوص فما هو في النهاية إلا محض آلة يُمكن استبدالها؛ وسيلة معالجة لحدث الكتابة ليس أكثر. وقد شهدت هذه الآلة تطورًا لأشكالها على مر الأزمان، من لُفافة البردي إلى الكتاب الإلكترونيّ.[26]

فلا شكّ إذًا أنّنا حمّلنا الكتاب بماديّته المُستمدّة من الآلة قيمةً أكبر ممّا يحتملها على مرّ التاريخ، نظرًا لاعتمادنا في الحكم على كلّ العناصر المحاذية للكتاب نفسه، من صناعة وتصميم وتوزيع وحفظ وتجميع، والنصوص الموازية التي تخلق علاقة مع نصّه الأساسيّ.

أمّا إذا كان الكتاب جامعًا لعدّة أصناف من الكتب الأخرى، فهذا لا يجعل منه مكتبة إلا بالمعنى المجازي، تمامًا مثل كتاب «الفِهرست». انطلاقًا من هذه الفكرة، يجيء التركيز على عملية «التوالد» من ذكر وأنثى في الوصيّة السابقة مُستحضرًا مكتبة ذهنيّة/ مجازيّة أخرى، قد لا تُضاهي اتسّاع أجناس الكتب في مكتبة النديم الذهنيّة الكامنة في «الفِهرست»، ولكنّها تحمل الكثير من الحكايات في جوفها حدًّا لم تتوقّف عنده عملية التوالد منذ زمن بعيد، وهي مكتبة «شهرزاد» الفارسيّة، في حكاياتها التي لا تنتهي.

من هنا، يمثّل استدعاء حكايا «ألف ليلة وليلة» في الرواية، والارتكاز على إحدى الشخصيّات التي وردت في حكاياها وهي «السندباد البحريّ»، وخلق جزيرة تحمل اسمًا قريبًا للشخصية وهي «سند آباد»، تذكيرًا بحكمة عقل «شهرزاد» وقدرتها الاستثنائيّة على تأليف الحكايا الشفويّة التي ظلّت تتوالد ليلة بعد ليلة. وكما ذكرت الكاتبة وعالمة الاجتماع النسويّة فاطمة المرنيسي في كتابها «شهرزاد ترحل إلى الغرب»، كان تأليف «شهرزاد» للحكايا والخرافات وسيلتها الوحيدة لتُخرج نفسها من مأزق أقحمت نفسها به لشجاعتها، فاستطاعت أن تتحدّى عنف الملك «شهريار» بالكلمات، وتغيّر من رأيه وأسلوبه في التعامل معها، إلى أن انتصرت على سرديّتها المحتّمة، وكان مصيرها أن عاشت حكاياها إلى يومنا هذا.

إذًا، لم يكن عبثًا تركيز الرواية على شخصيّة «فؤاد» وهوسه بتجميع كتب الخرافات التي ورد ذكرها في فصل الفنّ الثالث من مقالة النديم الثامنة؛ فالخرافة كما تصوّرها الرواية بابٌ لمساءلة التاريخ الذي لطالما كتبه القويّ المُتسلّط من منظوره. الخرافة، وإن كانت مكتوبة، تظلّ مُخلصةً لتراثها الشفويّ، لأنّه لا يخضع للرقابة عينها التي يمكن أن تُفرَض على التراث المكتوب، ممّا يُسهّل عملية تقويضها وإعادة بنائها من وجهة نظرغيرمركزيّة.

تمامًا كما تروي لنا فاطمة المرنيسي قصّة جدّتها «الياسمين» التي أنّثت عنوان إحدى حكايات «ألف ليلة وليلة» وهي «حكاية الحسن البصري»، فمرّرتها للمرنيسي على أنّها «حكاية المرأة التي تلبس كسوة الريش»، وحرّفت الحكاية بقولها إنّ الحسن البصري لم يعثر قطّ على جزر «الواق واق» ولم يتمكّن من استعادة زوجته وأطفاله، فزوجته هربت من سجنها/ قصره بمحض اختيارها، نالت حريّتها، ولم تكن تنتظره كما في الحكاية المكتوبة ليُعيدها والأطفال إلى بغداد، ويمكثوا «في ألذّ عيش وسرور».[27]

تشير المرنيسي هنا من خلال سرديتها الشخصيّة إلى أهميّة نظام الحفظ الجاهليّ الأُمّي، لا سيّما النسائيّ منه، وقدرته على طرح ما لا يجرؤ عليه النظام المكتوب والمُنضبط الذي اعتمده التاريخ طويلًا:

« جدّتي التي لا تعرف القراءة والكتابة كانت أكثر تحرّرًا من النساء المُتعلّمات، ويعود ذلك إلى كونها تعتمد التقليد الشفويّ لتمرير التحريفات والبدع، الشفويّ يُفلت من الرقابة، وخلال التاريخ الإسلامي بأكمله، أعجز التقليد الشفويّ أشرس المُستبدّين الذين كانت رقابتهم لا تطال إلا المكتوب».[28]

قد لا يكون التقليد الشفويّ في الحفظ كفيلًا للحفاظ على التراث على أكمل وجه، لكنّ مكتبة الذهن لا تستوي مع مكتبة الجسد، فالأخيرة مصيرها الهلاك إن لم نُعنَ بماديّة كتبها، والأولى مصيرها الفناء إن عطّلناها عن التوالد والتناقل والتواتر. وفي معالجة الكاتب لثيمة ضياع تراث المكتبة الماديّ، لا سيّما في الحروب الأهلية، تحضر المرأة بجسدها إلى جانب المكتبة في السياق ذاته، مُتّسمةً بالضعف والهشاشة والعجز عن حماية جسدها في لحظات الخطر، فنسمع الحارس الأعمى عندما يروي صدمته بما حلّ بالمكتبة السريّة في القبو يقول: «ليلة نهب المكتبة كنت هناك…وصلتني أصوات تلك المرأة التي كان يحوم فوقها أجلاف الأبساليين ينهشون لحمها»،[29] وفي موضع آخر نسمع الجدّ «فؤاد» وهو يروي هوسه بجمع كتب الخرافات قائلًا: «لقد لجأوا إلى المكتبة يا نديم، بعض وحوش أبسال رأيتهم وهم ينهشون لحم امرأةٍ كانت مرميّة تحتهم لا حول ولا قوة. لقد تجاهلتهم، أنا أردت النهب وحسب».[30]

ما يدفعنا للتساؤل هل المكتبة محض كينونة هشّة؟ جسد ضعيف يُباح ويُغتصَب كجسد المرأة في الحروب؟

رغم إذعانه لهذه السرديّة المُهمِّشّة لجسد المكتبة والمرأة على حدّ سواء، يسعى الكاتب كما سبق وسعى في روايته السابقة، أن يبتعد عن التركيز على شخصيات الرجال التي تعجّ الرواية بها، عبر تضمين صوت شخصية نسائيّة أو شخصيّتيْن على الأكثر. وفيما أعطى الكاتب صوتًا ثانويًا لشخصية «روز أنطون» الصحافيّة والكاتبة شقيقة «فرح أنطون» في الرواية السابقة، تأتي شخصيّة «منال» في هذه الرواية نظيرةً لشخصيّة «روز»، لتعيد -رغم ثانويّتها- قليلًا من التوزان الأنثويّ إلى عالم الروائيّ التاريخي الذي يزدحم بالرجال، ولتستكشف حيّز الاختلاف نوعًا ما بعيدًا عمّا يُعرَف «بالكتابة المُتجهّمة»، تلك التي يصفها الكاتب الأمريكي من أصل لبناني ربيع علم الدين أنّها كتابة تؤثرتوظيف الأسلوب ذاته، وتصرّ على التحرّك في النطاق ذاته مرة بعد مرة، فتنتج عملًا أدبيًّا بعد آخر، دون أن تسمح لنفسها في تغيير الاتجاه، واستكشاف مساحات الاختلاف الشاسعة عبر السماح لأصوات مُهمّشة باستعادة سرديّتها وصوتها المتفرّد.

هكذا، تفتح شخصية «منال» أمينة المكتبة أفقًا جديدًا عندما يكتشف «نديم» قدرتها على الإتيان ببراهينَ عقليّة «تحتفظُ بها لنفسها لتحفَظ نفسها»، فتأتي بتفسير آخر لشخصية الرجل الجاموس الذي يظهر في حكاية السندباد، كما توضّح موقفها من ادّعاء أسطورة المكتبة في «سلامان» على أنّه محض «أباطيل سياسيّة لا هدف لها سوى السلطة»، وتلفت الأنظار بحدّة عقلها، فنسمع نديم يذعن مُعترفًا: «عقلٌ ظننته ساذجًا فتبيّن ألا ساذج في هذه الرواية كلّها غيري».[31]

لكنّ «منال» رغم ذكائها وقدراتها العقليّة، تظلّ بجسدها مبعثًا لشهوة «نديم» طيلة الرواية، إذ نتبيّن ذلك من خلال عدّة سطور مُقحمة بأسلوب تلقيني مباشر، عوضًا عن توجيهنا بأسلوب سلس وأفق مفتوح للتلقّي والتفكير في الرابط بين هذه الحبكة الثانويّة وبين الصراع الفلسفيّ المتاصّل في قصّة «حي بن يقظان»: صراع العقل مع الجسد، والروح مع المادّة، من ناحية، وصراعنا التاريخي والعاطفي مع شيئية الكتاب وماديّة المكتبة من ناحية أخرى.

في النهاية، يظلُّ التاريخ أسطوانةً مشروخةً، لا يملك إلا إعادة نفسه إن لم نشتغل على مساءلة ثغراته وتقويض سردياته الثابتة بعيدًا عن الإذعان لتفسيراته المُعمَّمة. وإن لم نسمح لسرديّات المُهمّشات والمُهمّشين بالعبور إلى أذهاننا، فنحن كذلك بدورنا نُكرّر ذواتنا كالتاريخ لا أكثر، بأسلوب « الكتابة المُتجهّمة» عينه، مرة تلو الأخرى.

مآلاتُ النشر المستقلّ بين النهوض والتعثُّر

لنعد إلى أدب الكتاب العربيّ القديم الذي أدرك سابقًا لأوانه أن لا شيءَ خارجٌ عن النصّ،[32] فاعتنى بدراسة كلّ ما يتعلّق بفضاء الكتابة والكتاب بدءًا من العَنونة، إلى كيفية الاستهلال والتصدير والتقديم والتختيم، بالإضافة إلى العناية بأدوات التحبير والترقيش؛ أي التزويق والزخرفة. وهناك مصنّفات عربية قديمة عالجت مواضيع الكتابة و«أدب الكاتب» مثل مؤلفات الصوليّ، وابن الأثير، وكذلك ابن النديم في كتابة «الفِهرست»، حيث تطرق فيه مقالته الأولى من الفنّ الأول إلى أنواع الخطّوط، والأقلام، وأشكال الكتابة.

خريطة الأرخبيل المتخيل في الرواية. تصوير مؤمن ملكاوي.

هكذا، يلتفت صانع الكتاب وناشره حسين الأزعط إلى عدة تفاصيل محاذية لنصّ الرواية، ساعيًا لخلق علاقة تناصّية بين الخارج البصريّ والداخل المقروء. ابتداءً من توظيف الخط في عنوان الرواية باستيحائه من التصرّفات الحروفية في المخطوطات العربية الواردة من شرق أفريقيا مثل المصاحف والكتب العلمية، ليخلق لمسة من القرب الجغرافي للأحداث المُتخيّلة في الأرخبيل الذي يذكّره إلى حدّ كبير بجزر شرق أفريقيا.[33]

وعليه، يجيء تصميم العنوان بصفته العنصر البصري المركزي على الغلاف الأمامي، باتّكائه على جمالية فن الخط العربي، ليمثّل اختيارًا مُغامرًا ومُغايرًا للأغلفة التجارية التي اعتدنا انزياحها الغالب للصورة على حساب الكلمة. كما أنّ الجمالية الكامنة في التوجّه إلى عدم تغطية كعب الكتاب تشفّ لنا عن تفاصيل خياطته اليدويّة، ممّا يجعلنا أكثر قربًا من عملية صنعه، ويُسهّل من عملية القراءة وتقليب الصفحات وفتحها على وسعها، دون الحاجة إلى ثني الكتاب.

تفاصيل الغلاف الأمامي للكتاب. تصوير مؤمن ملكاوي.

يُطالعنا الغلاف الخلفيّ للرواية باقتباس من السفرة الخامسة للسندباد البحري في حكايا «ألف ليلة وليلة»، ليرسم هذا النصّ الموازي خريطة خارجيّة للرحلة توازي الخريطة الداخلية المرسومة من ناحية، ويخلق علاقة تناصّية مع قصّة الجد «فؤاد» التي لم تكتمل وكأنها اقتباس من رواية عمر زكريا نفسها. تأتي كذلك الاقتباسات في عتبات النص من «الفِهرست» وما شرحه باختصار عن حكايا «ألف ليلة وليلة»، بالإضافة إلى اقتباس من قصّة «حي بن يقظان» لابن طفيل. تظهر هذه الاقتباسات كأنها مرآة تتكّرر فيها نُسخ لانهائيّة من النصوص النثريّة التراثيّة الموازية للرواية، وهي تلد بعضها بعضًا، فإمّا أن تبني سرديّة مماثلة، وإما أن تهدم وتعيد بناء سرديّة أخرى.

الغلاف الخلفي للكتاب. تصوير مؤمن ملكاوي.

أمّا على الصعيد الداخلي للكتاب، يذكّرنا عنصر الريش اللطيف المُستخدم كعلامة فاصلة بين الفقرات بشخصيّة «السارق المُجنّح» في الرواية، إلى أن نشعر بعد ذلك بالملل من تكرار هذا العنصر المُقحم. هكذا، يظلّ الكتاب في المجمل فقيرًا بصريًا، بعد أن فوّت المُصمّم على نفسه فرصة استغلال العديد من التفاصيل الفانتازية الصغيرة التي تعجّ بها الرواية لإثراء صفحاته الداخلية بالمزيد من العناصر الجمالية المتنوّعة.

من جهة أخرى، تبرز الخطوط الطباعية المُستخدمة في الصفحات الداخلية من تصميم مأمون صقّال على نحو جماليّ وبحجم كبير ومريح للقراءة، لكنّ ذلك كلّه جاء على حساب هوامش الصفحات التي مهما اتّسعت في المنتصف لتفتح أفق القراءة، فإنها تضيق عند الجوانب بشكل غير مريح على الإطلاق، وكأن الكلمات على وشك السقوط من جانبي الكتاب أحيانًا.

وحبّذا لو استفادت الرواية من عملية تنقيح وتدقيق معمّقة، إذ وردت عدّة أخطاء نحويّة ولغوية وإملائيّة كان من الممكن التغاضي عنها لو لم يكن الكتاب منشورًا مُستقلًا، يطمح لتقديم البديل عن ذلك التجاري الذي يُصنَع وينُشَر عادةً كيفما اتّفق.

لكن، يظلّ الكتاب بنُسخه المحدودة تجربة فريدة في سوق النشر العربي، بعيدًا عن الغايات الربحيّة البحتة. وفيما يتعلّق بتوزيع رواية «جامع الكتب غريب الأطوار»، يعتمد الكاتب مع صانع الكتاب وناشره آلية للبيع من خلال موقع «منشورات الحرف» الإلكتروني، بالإضافة إلى خطة توزيع تتضمّن التعاقد مع مؤسسات أخرى، مثل «دار الكتب» في عمّان التي ستتولى عملية توزيع الكتاب، إلى جانب جهود الكاتب في توزيع النسخ ذاتيًا على عدة مكتبات محلّية أخرى.[34]

عبر الالتفات إلى نسق الكتاب وتفاصيل صناعته من جهة، وإعادة التفكير في وظيفة التراث النثريّ العربيّ من جهة أخرى، يعمل الكاتب يدًا بيد مع المصمّم على توظيف التراث في الرواية قلبًا وقالبًا؛ لا لغايات المتعة فحسب، بل لما يكتنزه من دروس فلسفية وتاريخية وثقافية. ناهيك عن إعادة النظر في ماديّة الكتاب، ووظيفة المكتبة نفسها باعتبارها كيانًا عضويًا قابلًا للتجدّد، لا محض وعاء/جسد جامد، يُلبّي مساعي تصنيمها ومراكمة الغبار فوقها، أو إحالتها -في أحسن الأحوال- إلى متحف قطع أثريّة، نتوهّم خلودها، ونتمادى في تعطيلها حينًا من الدهر.

لعلّ التراث العربيّ لم ينجلِ من ذاكرتنا تمامًا كما يُخيَّلُ لنا، ولكنّه مثلنا يعاني تحت وطأة تغريبه واستغلاله لغايات الاستهلاك والمتعة اللحظيّة.[35] فحريٌّ بنا ألا نتساءل عن كيفية إحياء التراث كجسد مُحنّطٍ إذن، بل في أي سياق ولأي غاية ثقافيّة لا نكفّ عن إزعاجه واستدعائه من سباته في القُمقم السحريّ.

كما أنّ عملية إحياء التراث حتمًا تورّطنا في إشكاليات تسريد المادة التاريخيّة، والتعامل مع مَكرها الكامن في زمانكيّتها، واختلاف أوجه روايتها وتفسيرها. لذلك، لا يجب أن يكون إحياء التراث على نهج من تجمع/ يجمع الكتب القديمة لغرض جمعها وتكديسها والتباهي بها فحسب، بل كذلك على نهج مَن تقرأ/ يقرأ تلك الكتب قراءةً نموذجيّة، لا تركن إلى المكتوب كما هو، ولا تتوانى عن أداء دورها، لتردّ للمادّة المقروءة شيئًا من اعتبارها، وتعيد للحرفة المصنوعة جزءًا من فنيّتها، وتبثُّ فيها روحًا ومعنىً في سياقنا المعاصر.

قد يبعثُ النهوض بمشروع صناعة الكتاب العربي فينا شيئًا من الرجاء في أن تحيد معظم دور النشر العربية التقليدية عن بعض من أهدافها التجاريّة البحتة، لتلتفتَ قليلًا إلى جودة الكتاب قلبًا وقالبًا. مع أنّ الأمر برمّته يبدو بَذخًا لا طائل فيه، في نظر أولئك المسؤولين عن تدنّي مستوى صناعة الكتب العربيّة، معلّلين تخلّفهم عن أداء مهمّتهم كما يجب بالأسطوانة المشروخة ذاتها: أنّنا شعب لا يقرأ، وإن قرأنا فبحثًا عن المُتعة ليس إلا!

-

الهوامش

[1] Muensterberger, Werner. Collecting: An Unruly Passion. Princeton University Press, 1994.

[3] الحزيمي، ناصر، حرق الكتب في التراث العربي، دار الجمل.

[4] ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد، (ت 438هـ)، 1977، الفهرست، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، ط2، بيروت.

[5] المرجع السابق.

[6] المرجع سابق.

[7] زكريا، عمر، 2023،جامع الكتب غريب الأطوار، منشورات الحرف، ص 139.

[8] مرنيسي، فاطمة، 2003، شهرزاد ترحل إلى الغرب، ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل، المركز الثقافي العربي، ص15.

[9] ابن طفيل، (ت581ه)، حي بن يقظان، تقديم وتحقيق فاروق سعد، ط5، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص 27.

[10] زيدان، يوسف، 1998، حيّ بن يقظان النصوص الأربعة ومبدعوها، ط2، دار الأمين، القاهرة، ص88.

[11] زكريا، ص147.

[12] الكتبي، محمد بن شاكر،(ت 764)، 1974، فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس، دار صادر،المجلد 2، بيروت ص 247.

[13] انظر/ي أيضًا أكذوبة تحول ماء دجلة إلى ازرق بسبب إغراق الكتب خلال الغزو المغولي

[14] زكريا، ص108.

[15] زيدان، مرجع سابق، ص90.

[16] زكريا، ص41.

[17] زكريا، ص53.

[18] زكريا، ص52.

[19] زكريا، ص 71.

[20] زكريا، ص113.

[21] للمزيد عن الالتباس حول مصطلحيْ الحداثة الغربية والحداثة العربية، انظر/ي: حمّودة، عبد العزيز، العدد 272، أغسطس 2001، المرايا المقعّرة، عالم المعرفة، المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

[22] يهدف منهج التاريخانيّة الجديدة إلى قراءة العمل الأدبي في سياقه التاريخي والثقافي لتحقيق فهم أوسع لتأثير ذلك السياق على النصّ الأدبي، وعلى التفكير الأيديولوجي الذي يحكمه، من منطلق أنّ المؤلّف/ة لا يستطيعان التخلّص تمامًا من تأثير الزمن الحاضر أو «التاريخ الآني» على المنظور الفكري/ الفلسفي/ الأدبي الذي يُنتَج النصّ داخل سياقه.

[23] زكريا، ص100.

[24] زكريا، ص98.

[25] حمودة، عبد العزيز، 2021، الخروج من التيه دراسة في سلطة النص، دار رؤية، ط1، ص84.

[26] انظر/ي أيضًا: اللباد، محيي الدين، 2004، حكاية الكتاب: من لفافة البردي إلى قرص الليزر، دار الشروق، القاهرة.

[27] المرنيسي، مرجع سابق، ص15.

[28] المرنيسي، ص10.

[29] زكريا، ص137.

[30] زكريا، ص261.

[31] زكريا، ص221.

[32] مقولة شهيرة لزعيم المدرسة التفكيكية الفرنسي جاك دريدا الذي جعلها قاعدةً لقراءة النصوص وعدم تجاهل أي عنصر «خارجي» عنها، فكلّ هذه العناصر هي نصوص مرتبطة بالنص المقروء بحد ذاتها، وليست خارجة عنه ومنفصلة في علاقتها معه. هذه النصوص الموازية قد تكون كلّ ما يدور حول نص الكتاب، مثل عملية كتابته، طباعته، صنعه، تصميمه، نشره، بيعه، وما إلى ذلك من محاضرات أو ندوات أو حتى مقالات تُكتب عنه، وغيرها. وبهذا يفتح دريدا النص على مصراعيه لتأويلات مؤجّلة لا نهائيّة تعتمد على لانهائية النصوص، ولانهائية الدلالة في العنصر اللغوي، ما يقودنا حتمًا إلى فوضى التأويل ما بعد الحداثية التي أطلق عليها الناقد المصري عبد العزيز حموّدة مُسمّى «التيه» النقدي. عبر الإشارة هنا إلى كتب «أدب الكتاب» العربي القديم، تتضح سماتها المستقبليّة والتقدّمية في منهجيّتها المعتدلة في التعامل مع الكتاب، وعنايتها بكلّ التفاصيل الخارجة عنه بما يخدم نص الكتاب ذاته، دون الحاجة إلى الدخول في التيه النقدي والمغالاة في جعل كلّ شيء نصًّا موزايًا للنص الأساسي.

[33] من حوار أجرته الكاتبة وفيقة المصري مع المصمّم حسين الأزعط، بتاريخ 29 تموز، 2023.

[34] من حوار أجرته الكاتبة وفيقة المصري مع الكاتب عمر زكريا، بتاريخ 30 تموز 2023.

[35] توضّح فاطمة المرنيسي في كتابها «شهرزاد ترحل إلى الغرب» الفرق بين شهرزاد الشرقيّة ذات العقل والحكمة والإرادة، وشهرزاد الغربية التي أُحيلت موضوعًا للجنس والملذات الشهوانية والرقص في الثقافة الغربية، ما يجعلها كغيرها من رموز التراث العربي التي غُرّبت عن سياقها واستُخدِمت في سياق استشراقي بحت، يغذي ويثير الخيال الكولونيالي الغربي مُشبعًا متعته الحسّية والجنسية.