تحاول هذه المقالة تقديم قراءة مادية في تحركات الدين وتشكّلات العلمانية في فترة الرأسمالية. من خلال النظر في البنية التحتية الاقتصادية من جهة، وفي تفاعلاتها مع البنية الفوقية من جهة أخرى، حيث تبرز شبكة من المصالح المادية بتحالفاتها وصراعاتها، ويظهر دور الظروف المادية الحاسم في تحديد العلاقة بين مشاريع الدين والعلمانية باعتبارها بنية الفوقية. لذلك فإنها نظرة تعتمد القراءة المادية التاريخية منهجية ترصد التاريخ وتمرحلاته بعين نقدية لا تستهين بالدوافع المادية المهندسة للمجتمع ومؤسساته.

توطئة

يكشف البحث في مفهوم «العلمانيّة» الكثير من الأدبيّات والقراءات، فبينما يطرح جزء منها صيرورة العلمنة بوصفه تطورًا أيدولوجيًا حداثيًّا ارتقى عبره الوعي الجمعي البشري، يعالجها جزء آخر في ضوء نقدي يبرز دور العلمنة السلطويّة، واستخدامها للحفاظ على هيمنة الطبقات الحاكمة، عبر هندسة جديدة للنظم الاجتماعية والسياسية1. لكن، في معظم التوجهات النظرية، كثيرًا ما تُقدّم العلمانية على أنها محكومة بعلاقة رفض أو تضادّ مع الدّين، الأمر الذي أعتقد أنه غير دقيق.

لا نغفل أن المعنى الأصلي لكلمة علماني: «من هذا العصر»، يشير إلى زمن دنيوي يتناقض بتعريفه مع الزمن الأعلى (الأبدية)، الحاضن الميتافيزيقي للكثير من الديانات والطوائف2. لكن في الواقع، لا ترفض العلمانية الدين إلا إذا كان مشروعًا سياسيًا؛ الدولة الدينية. قد يكمن التحرر -من وجهة نظر العلمانية- في تحرير الدولة من الدين، أي الدُّنيوي من الديني، لكن هذا التحرير لا يعني إلغاء الدين بل الحدّ منه في حدود مؤسسات الدولة الحديثة، الدولة التي تدّعي أنّها تستمد شرعيتها وسياساتها من «العقد الاجتماعي» و«المجتمع» وليس من «الله».

بتجاوز المتخيلات الاجتماعية، لا يمكن لنا إلا الإقرار أن الدولة دنيوية بالضرورة، حتى وإن أصرّت بدستورها أنها دينية، تمامًا مثلما أن السرديات الدينية تمأسَست لتصون مصالح السلطة المادية حتى وإن أعلنت إخلاصها لما هو «طاهر» وفوق طبيعي. من هنا يظهر أن هذا «العمل التحرري» الذي يفصل الدين عن الدولة لا يخلق سوى الوهم بأن الدين مفصول عن الدولة الحديثة، أو أنه لا يمت بصلة للمصالح الطبقية وتحركاتها التاريخية3. قد يندثر هذا الوهم عند تحليلنا لكيفية تناسق صيرورة العلمنة ونمط الإنتاج في المرحلة الرأسمالية الحديثة، وذلك تماشيا مع موجات الاستعمار في العالم الجنوبي.

الكنيسة والملك: تحالف مقدس، وصراع مقدس

«شيئان يحكمان هذه الدنيا فوق كل شيء: سلطة البابَوات المقدسة والقوة الملكية»4.

هذه الجملة منقولة عن الإمبراطور الروماني أنستاسيوس الأول، وهي تعود بنا إلى القرن الخامس ميلادي، عندما دعت الكنيسة إلى الإذعان لسلطة الإمبراطور، في الوقت الذي أطلق فيه الإمبراطور يد الكنيسة، ومدّها بالجنود والعتاد لمعاقبة وملاحقة مناهضيها. ومثل أيّ تحالف سلطويّ، كان الدافع لهذا التحالف تقوية السلطة المركزيّة القائمة، ويتضح هذا من خلال تبنّي الإمبراطور أوغسطين للديانة المسيحية في القرن الثالث ميلادي، والذي كان المسبّب الأساسي في إتاحة الاستحكام الكنسيّ السياسيّ جزءًا لا يتجزأ من حكمه الإمبراطوريّ.

انصهر التداخل ما بين السياسي والديني في الذهنية الجمعية، وصار الأول امتدادًا للثاني فترسّخا بوصفهما لازمة لاستدامة السيطرة. وفي هذا السياق، يمكننا الاستدراك بأن مفهوم العقاب بعد الموت، مثلا، أو ما يطلق عليه جهنم، لم يتشكل بوصفه مفهومًا دينيًّا، بل أداة ضبط في ميدان السياسة؛ إذ استمدّته المسيحية من كتابات أفلاطون السياسية5، وزرعته آلة قمع «فوق طبيعية» في العقل البشري، يتم توظيفها توظيفًا ذاتيًا، دون حاجة لبذل طاقات إقناع من قبل السلطات المركزية.

إن إدارة الأدوار ما بين السلطتين الدينية والدنيوية أحكمت سيطرتهما على الأرواح والأجساد في كل من «الغرب» و«الشرق»

وصل هذا التحالف ما بين الكنيسة والإمبراطور/الملك إلى نهايته في بدايات القرن السابع عشر. وفي آخر مراحله اندلع صراع محموم بين السلطتين، تنازعتا فيه على حكم أوروبا. ومن العوامل التي ساعدت على حسم هذا الصراع اتّباع السلطة الملكية نصيحة هوبز بمَوْقعة الملك الحصرية على رأس الدين والدولة دون حليف أو شريك6. تبعًا لذلك، وُلدت سلطة ملكية مطلقة، تجرّدت معها الكنيسة من ممتلكاتها ومواردها، وأبعدت عن الحيز العام في عملية حملت تسمية جديدة، هي «العلمانية».

«العلمانية» لفظ تُرجم عن المصطلح الإنجليزي (secular) ويعود لأصل لاتيني يعني «قرن، زمن، عالم»، وهي كلمة ولّدها السياق الكنسيّ بالأساس، واتخذت دلالة جديدة بعد الحروب الدينية في أوروبا، وراحت تلازم عملية تجريد الكنيسة من أراضيها وأملاكها من قبل الدولة.

إلا أن الثابت في استخدام لفظ العلمانية هو الدلالة على عمليةٍ «زمنيةٍ» أو «دهريةٍ» كما حلا للأفغاني أن يترجمها، وذلك مقابل ما هو روحي أو فوق زمني. يحاول هذا التفريق ما بين العالمين أن يقسم الانشغال البشري على هذه الأرض بين ما هو روحي وديني، وما هو دنيوي وأرضي. وما جاء هذا التقسيم إلا حفاظا على السلطة برأسها الكنسي تارة والملكي تارة أخرى. لكن، من المهم هنا التنويه إلى أن هذا التقسيم المُتخيل بين «الدنيوي» البشري و«الديني» المنزّل، لم يقتصر على الممارسات السلطوية في مؤسسات الحكم في أوروبا، بل وُجد في تاريخ المنطقة العربي الإسلامي، إذ تشاطره الخليفة والسلطان ابتداءً من القرن الرابع الهجري. فتوكّل الخليفة بالشرعية الدينية، في الوقت الذي أدار به السلطان شؤون الإمبراطورية الإسلامية7.

إن إدارة الأدوار ما بين السلطتين الدينية والدنيوية أحكمت سيطرتهما على الأرواح والأجساد في كل من «الغرب» و«الشرق». وفي السياق الأوروبي، تحديدًا، وتحت قوة آليات القمع الدينية الداخلية المزروعة في نفوس الناس بهدف إطاعة الحاكم، ظهرت القوة الملكية التي توقع قمعها على الأجساد ليكون تأثيرها واضحًا للعيان، تاركة وصمتها على جسد المتمرد ليكون عبرة للآخرين .

لم يكن في هذا التاريخ الطويل من التحالف بين السلطتين مستويان مختلفان من الاختصاص، وإنما كان لكليهما، في تحالفهما، مستويان من ذات الترهيب والقمع المُمأسس، وهدفتا لإخضاع الأجساد المقموعة والأرواح المعذبة، وعملتا في تحالف انتهى بإقصاء السلطة الكنسية.

الصناعة وصراعها مع العائق الديني

إن فهم البرجوازية للعلاقة بين الدين والدولة كان انتهازيًّا بامتياز، فقد جاء ليخدم مصالحها الطبقية الوليدة. وبحسب المنطق البرجوازي، لم يعد للكنيسة حق في اقتحام الحيّز العام، ذلك أنه في حال بقاء توفّر هذا الحق، فإن الكنيسة كانت ستُشعل الصراع الديني بين الإمارات والإقطاعيات، وتجهض الظروف الملائمة لتوسيع الأسواق وعمليات التبادل التجاري، وتقضي بالتالي على مصالح الطبقة البرجوازية في الرأسمالية الحديثة. بكلمات أخرى، بسبب الرغبة الطبقية الحاكمة في توسيع القاعدة الاستهلاكية مع توّسّع المعامل الصناعية والأسواق، كان من الضروري أن تتوفّر ظروف مُستتبّة من السّلم الدولي والأمان الحدودي لتمضي المنتوجات في زخم التصدير والاستيراد، ومراكمة الأرباح دون تهديدات أو كوابح.

وبهذا أفرزت المرحلة الممتدة بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر حلفين متناحرين؛ فبينما اصطفّ الإقطاع إلى جانب الكنيسة سعيًا إلى الإبقاء على تقسيم المناطق إمارات وإقطاعيات، انحازت، بالمقابل، البرجوازية إلى السلطة الملكيّة حيث كان ممكنًا إدارة الرأسمالية الحديثة، ولو لمرحلة محددة.

في الحلف الأول، لم يرغب الإقطاع بالتنازل عن ملكيته للأراضي ونقلها للملك، وهو الأمر الذي اتسق مع مصالح الكنيسة. والأخيرة بنزاعاتها مع كنائس أخرى، مثل الصراع الذي قادته الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية في مواجهة البروتستانت، حافظت على مكانتها بناء على سلطتها الجغرافية بحسب ذات التقسيمات التي رغبت بالإبقاء عليها. أما الحلف الثاني، فقد جمع البرجوازية بالملك بوصفه السلطة المركزية الوحيدة القادرة على تحمّل توسع الأسواق، وتأمين الطرق وشبكات التبادل التجاري.

ومع انتصار الحلف الملكي-البرجوازي على الكنسي-الإقطاعي، حلّ التبشير الرأسمالي محل التبشير الديني، وتعالت «دعوات» الازدهار الاقتصادي و«صلوات« الارتقاء الطبقيّ في «عالم الفرص» المفتوح أمام الجميع إذا «آمنوا بأنفسهم».

سبق ذلك وترافق معه نقاش علني يتداول صيرورة العلمنة وسط حشود الحيّز العام، فلم يعد التفكير في دور الكنيسة حبيس التجمعات السرية، بل أًصبح مطلبا ملجما مفاهيميا بـ«الحرية، والمساواة، والتسامح»، تنادي به الطبقة البرجوازية، وتحتشد تحته مجموعات المفكرين الأحرار، كما تنتظم عبرهما طبقة حاكمة جديدة اعتبرت نفسها ثورية تقدّمية تدفع المرحلة التاريخية إلى حضارة متحررة لم تشهدها أوروبا بعد. وسط ذلك، وبعدما أدركت البرجوازية قوّتها الوليدة، بدأت تخوض معاركها مع الملك لترسيخ تنازلاته ومأسستها، بناء على عقد اجتماعي، صُور وكأن الجميع يدخل فيه «راضيًا مرضيًّا».

وردًّا على الضغط البرجوازي المضاد بدأت تظهر داخل الكنيسة أنماط جديدة من التدين، تتيحها تفسيرات وتأويلات حداثيّة للدين، ولم يظهر أيٌ منها بمبادرة الكنيسة، التي كانت مرغمة لا بطلة، اذ أُجبرت المؤسسة الدينية على تقديم تفسيرات جديدة لنصوصها وكتاباتها، وأصبح هناك «براديمات» (أطر نظرية) جديدة تنتظم الأفكار في داخلها، بما يلائم خطاب طبقة مسيطرة جديدة.

المنطقة العربية والدولة كتركة استعمارية

بعدما حصل هذا كله في أوروبا ونموذجه الأحدث في أميركا، استمرّت البرجوازية في دفع عجلة العلمنة، ومأسَستها عبر مؤسسات الدولة الأيديولوجية بإحكامٍ لتحافظ على مصالحها الطبقية وتمضي في مراكمة رأس مالها. لكن، ما الذي حصل في منطقتنا؟

عانت الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر من مجموعة من الظروف التي لم يعد من الممكن معها أن تستمر بنفس تركيبتها، فكانت جزءا من النزاعات الإمبراطورية في تلك الفترة، وعانت من هجمات متكررة من القوى الإمبراطورية الأوروبية، كما أن سياسة التتريك التي كانت تتبعها في المنطقة العربية، بما حملتها هذه السياسة من ظلم اقتصادي واضطهاد اجتماعي، جعلت التمرد عليها مسألة لا مناص منها. إلى جانب ذلك كلّه، تولدت في تركيا قوى برجوازية، رفعت شعار التحديث وأخذت موقفًا رافضًا لمؤسسة الخلافة التي لم يعد لها تأثير، سوى أنها تشكل عائقًا أمام عملية التحديث كما رأتها، وهو الأمر الذي تكلل بإلغائها.

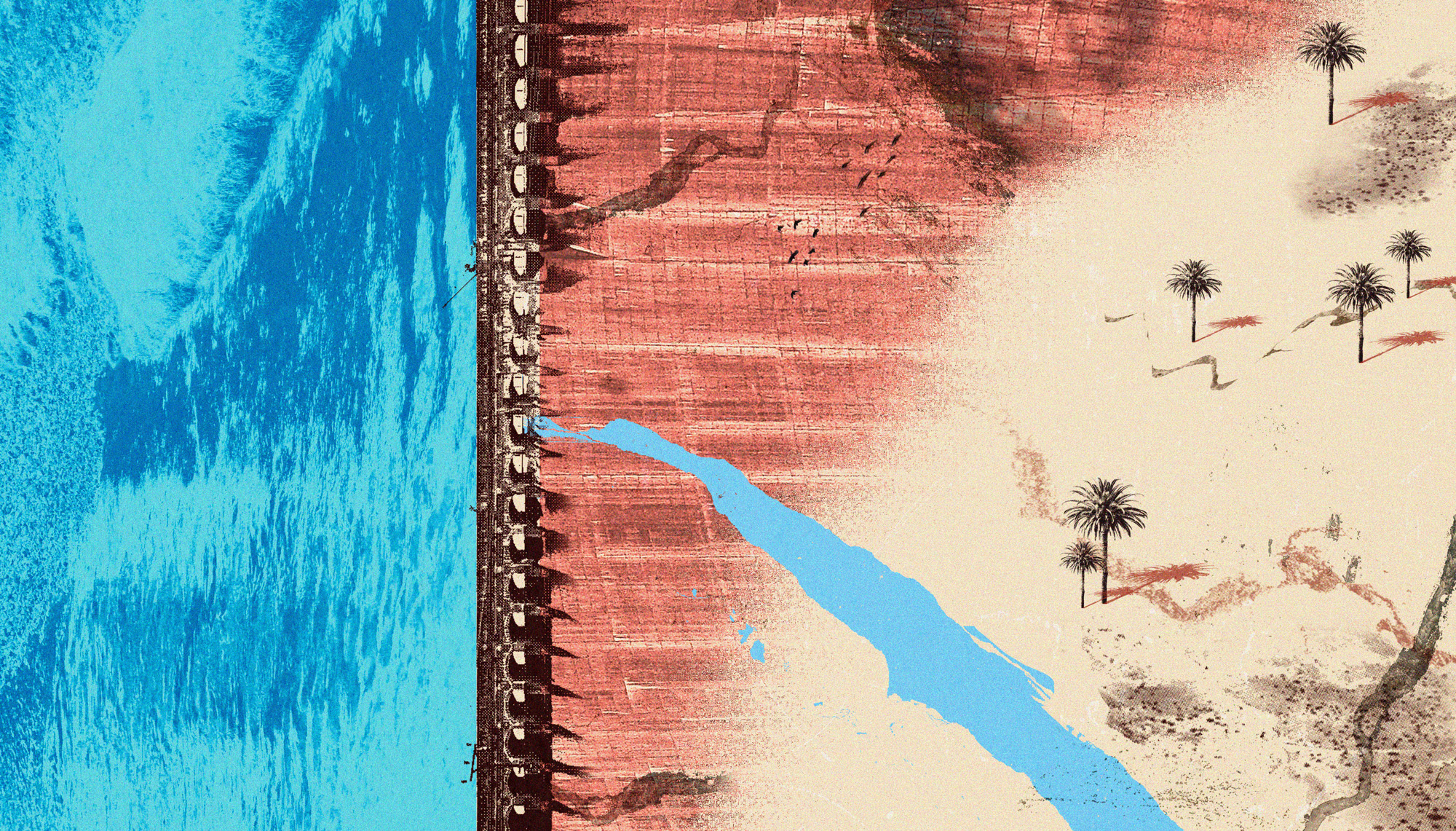

وفي هذا الصدد، يمكننا تلخيص أهداف الحملات الاستعمارية التوسعية الأوروبية، بثلاثة: الاستيلاء على أراضٍ وموارد طبيعية جديدة، ضمان أسواق مغلقة لبضاعتها المتراكمة وذلك في سياق عملية منافسة بين الرأسماليات الأوروبية، وتجنيد أيدٍ عاملة رخيصة لمصانعها المستقبلية في هذه المناطق.

جلبت هذه الحملات الاستعمارية معها مؤسسة الدولة الحديثة إلى بلدان المنطقة العربية كافة، والتي وقعت تحت يد المشاريع الاستعمارية الأوروبية مع مجيء القرن العشرين وانتهاء الحرب العالمية الأولى. هذه الأداة [مؤسسة الدولة الحديثة] التي تطورت تاريخيًا في أوروبا، وجلبت إلى المنطقة بحكم الظروف الموضوعية في تلك الفترة، متأثرة بالتوسّعية الرأسمالية ومشاريعها الاستعمارية، ومُستنسخة مؤسساتها الإخضاعية بفعاليتها المجربة، والتي تستطيع من خلالها إحكام سيطرتها على أجساد المستعمرين. إذ أن الدولة بنية تنظيمية، لها أذرع تعمل من خلالها، وتتكامل عبرها؛ فلديها مؤسساتها القمعية الجسدية، كالمؤسسات الأمنية وأجهزة الشرطة والجيش. وهناك المؤسسات الأيديولوجية التي تمارس من خلالها عملية تعبئة أيديولوجية دائمة، هدفها إخضاع الأيدي العاملة وإعادة إنتاجها، وهي العملية التي يسميها الفيلسوف الفرنسي، لوي ألتوسير، «إعادة إنتاج قوى الإنتاج»8.

إن الاختلاف بين الدول في عالمي الشمال والجنوب، هو اختلاف كمي، لا نوعي، اختلاف في الممارسات وليس الجوهر.

مع انتهاء الاستعمار في شكله القديم منتصف القرن العشرين، وإعلان الدول «استقلالها»، أصبح تقسيم المنطقة إلى دول أمرًا واقعًا، وأصبح للدولة الجاثمة على بقعٍ، حُددت من قبل القوى الاستعمارية، مؤسساتها الراسخة. إلّا أن المشاريع الرأسمالية الاستعمارية التي استمرّت في هذه المناطق، لم تكن لتترك تلك الدول من دون أن تضمن شبكة مصالحها الموجودة ومشاريعها التي تريد حمايتها، وهو الأمر الذي تطلب وجود طبقة مستعمَرة مرتبطة -بحكم مصالحها- مع دول الاستعمار، بعلاقة تبعيّة تقوم على ارتهان مصالحها لمصالح الرأسماليات الأوروبية، والأمريكية لاحقًا، وهي التي وصفها مهدي عامل «برجوازيات كولونيالية»9.

عندما بدأت هذه الطبقة التحكم بأداة الإخضاع الطبقي؛ «الدولة»، لم تقم بإجراء تغييرات بنيوية عليها، وبقيت الدولة بنيةً رأسمالية حداثية تقوم بالسيطرة على كافة المجالات الحياتية، والدين على رأسها. وكما تم إدخال الكنيسة في الدولة في أوروبا، وأصبحت بكلّيتها تابعة للدولة، وأصبح الملك هو رأس الكنيسة، حدث الأمر نفسه في المنطقة العربية في بنية الدول الناشئة حديثا، فأصبحت هناك مؤسسات دينية تتبع السلطة السياسية وترتهن لها، فما هي إلا نتاج الرأسمالية العلمانية من حيث التأسيس.

أما الاعتقاد السائد بأن الدول في منطقتنا ليست دولًا علمانية بدليل الاختلاف بين دول الشمال الصناعي ودول الجنوب، وبأن الدولة في منطقتنا «إسلامية» في تعريفها الدستوري كونها «تتّبع» الشريعة الإسلامية، ما هو إلا اعتقاد يعتمد قراءة مغلوطة للواقع وللقوى المتحكمة به.

إن الاختلاف بين الدول في عالمي الشمال والجنوب، هو اختلاف كمي، لا نوعي، اختلاف في الممارسات وليس الجوهر. ومع عدم التقليل من أهمية هذه الاختلافات، إلا أنه يمكننا عدّ الكثير من الممارسات التي تمارسها السلطة السياسية في دول المنطقة مشابهة تقريبًا لبنية الدولة العلمانية الحديثة «الغربية» في منطقها السلطوي. فليس صحيحًا أن الدولة الحديثة الغربية لا تعود إلى الدين، مرتكزة عليه، مؤسسة ضبطيّة، فجميع منظّري العقد الاجتماعي في هذه الدول وضعوا القوة الإلهية وسيلةً سياسيةً لإجبار الناس على الالتزام بالعقد الاجتماعي. وإلى يومنا هذا، فإن على ملكة بريطانيا، مثلا، اتباع الكنيسة الأنجليكانية، لا بل ويطلق عليها ألقاب دينية، فهي «حامية الإيمان»، كما أن جميع مراسم اعتلاء العرش في الدول الأوروبية «العلمانية» تتم داخل الكنيسة، وليس ببعيد ما مورسَ على أوباما أثناء الدعاية الانتخابية، من قبل خصومه، عندما اتهموه بأصوله الإسلامية.

ليس الهدف هنا وصف علمانية الدول الأوروبية بأنها زائفة، أو اتهامها بأنها دول متدينة، وإنما القول إن السلطة في الدول العلمانية تلجأ إلى ممارسات دينية، وتتحدث بخطاب ديني عندما يكون ذلك في صالحها، وما يحدث في منطقتنا هو أن السلطة تمارس ذلك بطريقة أوضح وأكثف. يتضح الفرق هنا بما يسمى بالوعي العلماني10، الذي أصبح واقعًا في دول الشمال الصناعي، بحكم وجود بنية اقتصادية كان عليها أن تتحرر من المقولات الدينية الجامدة التي كانت ستقيدها في ما لو استمرت. كما كان عليها أن توظّف النظم التعليمية لتعمل في خدمة المصالح الرأسمالية التي لا يمكنها تقبل وجود سلطة أعلى من سلطتها، أرضية كانت أم سماوية. من هنا، فإن الوعي العلماني لم يولد مع فرض العلمانية، وإنما تطور داخلها، حتى أصبح واقعًا في يومنا هذا.

إن توظيف الدين جزء أساسي من الممارسة الأيديولوجية لسلطة الدولة في منطقتنا كما في غيرها، وذلك عن طريق مؤسساتها القائمة. وبوصف أكثر دقة، فإن الخطاب الديني -ليس الدين كقوة فوق واقعية- هو الذي يشرعن سلطة الحاكم، وهو الذي يُؤدلج الصراعات حسب متطلبات المرحلة. والتعامل مع إيران خير دليل على ذلك، إذ انتقلت إيران من حليف للملكيات العربية أيّام الشاه، لتصبح الخطر الداهم عليها في أيامنا هذه.

وبهذا الغرض تقوم الدول في منطقتنا بإرساء نوع محدد من التدين، وترفض أي شيء خارجه. لكن السؤال هنا: هل يصدق الناس دائما الدعاية الأيديولوجية الدينية للدولة؟ وهل يكون الدين دومًا بنفس الشكل والانتشار؟

الصحوة الدينية في الثمانينيات من القرن العشرين

اقترنت الكثير من الكتابات الناقدة للعلمانية والداعية لإعادة إدخال الدين إلى الحيز العام بما يمكن وصفه بأنه «صحوة دينية». وتعبيرًا عنها، ظهرت مجموعة من الصحوات الدينية في مناطق مختلفة من العالم مثل «الثورة الإسلامية» في إيران، وصعود حركة «تضامن» في بولندا، ودور الدين الكاثوليكي في «الثورة السندينية»11 في نيكاراجوا.

يرى هؤلاء النقاد أن استعادة الدين لمكانته المركزية هذه، أفقد العلمنة شيئًا من قوتها، ما يستلزم إعادة النظر بالعلمنة، وبمقولات «حداثية» أخرى، كالتقدم مثلا. إذ شكّلت هذه الصحوة الدينية دليلًا دامغًا على أن نفوذ الدين المجتمعي لم ينته، بل عاد من جديد مدججًا في مؤسسات أصلب وأمتن.

تلاقت وجهات النظر هذه مع وجهات نظر ما بعد الحداثة بشكل عام، ومع فرعها ما بعد الاستعماري بشكل خاص، فرأت كل منهما أنه قد ترافق مع العلمانية فَرْض شكل واحد للدين، متمثلًا بالمسيحية، وأن هذا الشكل يتم تعميمه كأنه بشكل جوهري مختلف عن بقية الأديان، وأنه الدين الوحيد الذي يصلح أن يكون موجودًا في المجتمعات الحديثة.

إن الحجّتين، سالفتي الذكر، في نقد العلمانية تنطلقان من نفس الرؤية، فنقد مقولة التقدم بناء على أن الدين عاد إلى الواجهة بسبب التحركات الاجتماعية في ثمانينيات القرن الماضي، ينظر للدين بوصفه معطى ثابتًا متعاليًا على الواقع المادي، لا بوصفه متغيّرًا يلعب دورًا وظيفيًّا

الخلط بين استخدام الخطاب الديني من قبل السلطة المركزية والدولة العلمانية وبين تعزيز الدين كما كان عليه سابقًا، وكأن العلمانية في آخر مراحلها، هو بمثابة اختلاق لا يمت للواقع بصلة. وبإلقاء نظرة معمّقة أكثر، يمكننا الإدراك أن الخطاب الديني في العديد من الأمثلة قدّم قراءة مختلفة للواقع، فإذا أخذنا أمثلة من سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، والتي رزحت خلالها الطبقات المسحوقة في بلدان مثل إيران ومصر ولبنان تحت وطأة الفقر والفجوات الاقتصادية الكبيرة، لوجدنا عاملا مشتركا بين الدعوات الدينية المختلفة من حيث المرجعية.

ففي الثورة الإيرانية اشتبك رجال الدين مع الواقع، وشاركوا المنظمات الماركسية -كحزب تودة ومنظمة فدائيي خلق- في تقديم قراءة نقدية طبقية للواقع، فكان رجال الدين ينتقدون الشاه وحاشيته بسبب الثراء الفاحش والوضع المادي الذي يتمتعون به، فيما يعاني آلاف الناس من الفقر والتهميش. ولذلك كانت دعواتهم ومطالبهم بالعدالة الاجتماعية جزءًا أساسيًّا من برنامجهم، وليس أدلّ على ذلك من الكثير من خطابات الخميني، ومن كتابات مفكري الثورة مثل علي شريعتي.

وفي مصر أصدر سيد قطب، المنظر الرئيسي للإخوان المسلمين في بداية الخمسينيات، كتابًا تحت عنوان «العدالة الاجتماعية في الإسلام»، وفيه وضّح أن الإسلام دعا إلى العدالة الاجتماعية، وأن الثراء الفاحش والفروق الطبقية الكبيرة هي مظاهر يجب محاربتها. وفي مثال آخر، ظهرت في لبنان حركة تدافع عن الطائفة الشيعية في السبعينيات، وكان لاسمها دلالة طبقية، إذ سميت «حركة المحرومين» تعبيرًا عن الظلم الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه الطائفة الشيعية في لبنان.

هذه الأمثلة، على سبيل الذكر لا الحصر، تؤكد مقولة ماركس في معرض حديثه عن الوعي الديني بأنه «كأي وعي آخر له أساسه المادي فليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم، بل على العكس، فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم»12. وبذلك فإن مقولة التقدم العلمانية التي تنبأت بأن الدين يمضي إلى الزوال هي مقولة مبنية على تصور خاطئ. إن الدين يمضي في صيرورة تغيّرٍ وتشكلٍ بناء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يفرضُ تغيرات في بنية الفكر الديني وفي أنماط وتصورات التدين. وبالتالي لا تكون العلاقة بين مقولة التقدم والدين علاقة ميكانيكية، فالتصورات الدينية والتأويلات والممارسات الدينية تختلف بناء على اختلاف الواقع، والنظرة إلى التاريخ على أنه اقتران خطيّ هي نظرة ساذجة، نظرة ترى في تحركات الدين الآنية عودة للواجهة، وأنه فَرض نفسه على المجال العام، دون مُسبّب أو دافع مادي.

أما بالنسبة إلى حجة ما بعد الحداثة؛ التي ترى أن علمانية المركزية الأوروبية فرضت شكلًا واحدًا للدين متمثلًا بالدين المسيحي المُعمّم، فإنها نظرة نقدية من جهة، ونظرة جوهرانية من جهة أخرى.

ما نراه صحيحا في هذه النظرة هو أن الدين المسيحي الأوروبي تغيّر وتبدّل، وليس أدلّ على ذلك من ظهور البروتستانتية وتفرّعاتها، والتي ظهرت اتساقًا مع واقع اقتصادي متغير، واقع أملى تعظيم قيمة العمل واعتباره جزءًا من العبادة التي يُؤْجر مؤدّيها في الآخرة. وتم استبدال صكوك الغفران التي كانت توزع على الناس ببيضٍ ملون بألوان زاهية، وتم استبدال المحارق التي كانت تقيمها الكنيسة لمخالفيها ومن تعتبرهم زنادقة بصورةٍ لرجل ذو لحية بيضاء يلبس الأحمر ويقوم بتوزيع الهدايا. وأصبحت مواسم الأعياد أيام بهجة لأصحاب الشركات والمراكز التجارية والأسواق التي تؤمّها جماهير المستهلكين الداخلين والخارجين والابتسامة تعلو وجوههم، ليس فرحًا بالعيد، وإنما بمقتنياتهم الجديدة التي ستعيد تعريفهم لذواتهم، فلم تعد «كن فيكون» من الله، بل من السلع التي باستهلاكهم لها يكونون.

والسؤال هنا: هل الدين الإسلامي خارج هذه الصورة المعّممة؟ هل كل أنماط الدين الإسلامي مرفوضة من وجهة نظر عالم الشمال؟ وهل المركزية الأوروبية حريصة على ألا يكون هناك تفسيرات متشددة للدين الإسلامي؟

نستطيع الإجابة بـ«لا» قطعية، والسعودية مثالٌ يؤكد هذه الـ«لا» القطعية، فتفسيراتها الأصولية للدين الإسلامي، والتي ترفض أي تفسير خارجها لا تخفى على الأعين والعقول. وإقصائيتها ونبذها لكل المختلفين عنها، واضحة لكل راغب بالنظر إلى الفتاوى التي تصدرها.

ولكن هل هذه الأصولية التي تعتمدها الدولة السعودية تجعلها مرفوضة من قبل المركزية الأورو-أمريكية؟ وهل تجعلها خارج التكيّفات مع اقتصاد السوق وموجته النيوليبرالية؟ يجيب ديفيد هارفي: «تُغلِّفُ النزعة ما بعد الحداثية لتشجيع تشكيل أسواقٍ متخصصة –في كلٍّ من عادات المستهلكين وشتى الأشكال الثقافية– التجربةَ المدينية المعاصرة بهالةٍ من حرية الاختيار، ذلك إن امتلكت المال الكافي».

هذه الإجابة التي نقتبسها من هارفي تبين أن هذه الأصولية السعودية، وممارستها الإقصائية والتي تعتبر متوحشة بمقاييس منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان كافة، يقابلها انفتاح من قبل حكومات الدول الأخرى، لا بل إنها تجعل من السعودية قبلتها الأولى. ومثلما يذهب المسلمون إلى مدينة مكة لممارسة شعائرهم الدينية، يذهب الرؤساء وحكام عالم الشمال ليمارسوا «شعائر» السوق واستجداء التمويل لمشاريعهم، وعند عتبة البلد المقدس لدى المسلمين والرأسماليين تسقط مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان على أعتاب قصور آل سعود وحكام الخليج، ويصبح التعامي عن ممارساتهم فريضة على كل رأسمالي راغب بالتمويل.

إلا أن هذا يروي نصف القصة فقط، أما النصف الثاني فيكمن في ما قاله هارفي بخصوص الأسواق المتخصصة، فنظرة سريعة للحج، الشعيرة الكبرى عند المسلمين، لا تُرى فيها الممارسات الدينية إلا تحت أسقف الأبنية التي تنافس «برج بابل» في طموحاته، وتجد الحجيج يستهلكون «الخشوع» عن طريق صرف مئات الدولارات على «المسابح» وغالونات «ماء زمزم»، إلى جانب التمور والملابس، وكل ما يمكن استهلاكه.

إن التغير الحاصل في الوعي الديني، أو في الوعي العلماني إذا أردنا القول، هو تغير مرتبط ببنية اجتماعية، فالبنية الاقتصادية تؤثر على البنى الاجتماعية الثقافية كافة.

فتصبح الشعيرة الإسلامية سوقا تتنافس عليه الشركات العالمية ووكلاؤها المحليون، وتصبح المسبحة المصنعة في الصين والمباعة بمكة في قمة القدسيّة، وتجلب معها الخشوع في لحظات الدعاء. وتبرير كل ذلك أن الناس حرّة في اختياراتها، وممارساتها الدينية. حيث أن احترام اختلاف الأديان، طالما هي خاضعة لقواعد السوق المفتوح، واجب تمليه عليك قناعاتك الما بعد حداثية الرأسمالية، ويُنظَّر إلى أنه يجب فهم الاختلافات بين الإسلام والمسيحية في علاقتهما مع العلمانية، إلّا أن علاقة الدينين المعممين بصورتيهما الرسمية مع السوق المفتوح متشابهة إلى الحد الذي ينفي هذه الاختلافات.

ولكي لا نقع في نفس المطب الجوهراني، نَذكر مسألتين أساسيتين؛ الأولى أن هناك نزاعًا دائمًا حول الدين، فالدين الرسمي بيد السلطات يقابله تفسيرات تحاول أن تسحب البساط من تحت الأنظمة، وهي التفسيرات التي تقدمها الحركات الدينية، وتصبح الفتاوى الناتجة عنها مطرح نقاش وخلاف، فتقوم الدولة بتصدير حركات معينة لمواجهة أخرى، فمن المعروف، مثلا، قرب السّلفية التي توصف بـ«العلميّة» من النظام السياسي الأردني، وتشديدها الدائم على حُرمة الخروج على الحاكم، في المقابل، دفعت تيارات أخرى نحو المشاركة في مظاهرات احتجاجية معارضة، وتمّ إصدار فتوى تعتبر من يموت من المتظاهرين شهيدًا.

ويمكن ذكر عشرات الأمثلة على الصراع حول الدين بين الأنظمة الرسمية والحركات الدينية المعارضة لها، وكيف أن كليهما يستندان إلى نصوص وتراث فيه من الدلائل ما يؤكد صحة ادعاءاتهما. كل هذا يؤكد أن أنماط التدين الأكثر تعميمًا مازالت موجودةً لأنها استطاعت أن تندمج باقتصاد السوق، وأنه لا يوجد دين يصلح لأن يكون جزءًا من الحداثة، فيما لا يصلح دين آخر ذلك كونه مختلفًا جوهريًا.

إن التغير الحاصل في الوعي الديني، أو في الوعي العلماني إذا أردنا القول، هو تغير مرتبط ببنية اجتماعية، فالبنية الاقتصادية تؤثر على البنى الاجتماعية الثقافية كافة. وهنا نذكر ما قاله رفيق عبد السلام في حديثه عن الترسّبات الدينية التي لم تزل حاضرة في ممارسات الدول العلمانية، وكيف أن هذه الترسبات تحافظ على بعضٍ «من توازن المجتمعات الغربية ويحميها من مخاطر التمزق الكامل، وتجنب الحالة الذئبية»13.

خاتمة

للغة سلطة هائلة، من شدة قوتها نظنّها سلطة مستقلة عن كل شيء، وفي لغتنا مُورسَت وتمارسُ إلى يومنا هذا عمليات صقل لمفهوم العلمنة لا تتسق بالضرورة مع دورها في الواقع.

من جهة، تجري على العلمنة عمليات تشويه وشيطنة، وذلك من قبل مجموعات تنتهج الدفاعية الثقافية في وجه الغرب دون التنبه لمأسسة وتاريخ سلطة الدين في «الشرق». ومن جهة أخرى، قامت مجموعات مناصرة للسلطة المركزية بربط العلمانية بالتقدمية والتحرر والمثالية الأخلاقية، وأصبحت العلمانية من خلال هذا الخطاب وكأنها الوصفة السحرية لجميع مشاكل المنطقة وصراعاتها.

لهذا جاء هذا المقال محاولة لفهم الصيرورة التي مرت بها العلمانية، وما اكتنفها من صراعات وانحيازات، كالصراع بين الملك والكنيسة والذي تكلّل بإقصاء الكنيسة عن المجال العام، واخضاعها لسلطة الدولة.

لذلك فإن فهمنا للعلمانية كان انطلاقا من أنها مرتبطة عضويًا بكيان الدولة الحديثة، وهو الكيان الذي انتقل لعالم الجنوب مع الحملات الاستعمارية إبّان القرن التاسع عشر، إذ تم تسليمه لوكلاء الاستعمار المحليين بعد انتهاء شكل الاستعمار القديم. من هنا يكون لدول الجنوب طابعٌ علمانيٌ مع محاولات تصويرها على أنها ليست كذلك، وكأن الفارق بين شكل الدولة في عالم الشمال الصناعي وعالم الجنوب على اتساعه يكمن في «طبيعة الدولة»، إلّا أن الفارق، كما أفهمه، كمي وليس نوعيًا.

كما حاولت أن أبيّن، أن ما يوصف بصحواتٍ دينية أعادت الدين إلى الحيز العام، ما هو إلا استدعاء الدين كخطاب نقيض لخطاب وممارسات السلطة السياسية الطبقية. لا أدلَّ على هذه الفكرة من انتشار دعوات العدالة الاجتماعية بين الأحزاب الدينية السياسية، والأمثلة عديدة على ذلك من إيران مرورًا بلبنان ومصر وحتى إذا أردنا تناول تجربة «لاهوت التحرير» في أميركا اللاتينية. وهو الأمر الذي يجعلنا نعيد رؤية ماركس للدين بأن له طابعًا مزدوجًا؛ «طابع قمعي وفي نفس الوقت كُمونٌ تمردي».

وأخيرًا، فإن أي استيعاب للدين داخل الدولة الحديثة يقوم على تكيّف الدين مع قواعد السوق المفتوح، فكما تم استيعاب صورة الدين المسيحي ضمن مؤسسات الدولة الحديثة، فإن هناك صورة للدين الإسلامي يجري تسويقها من قبل السلطات السياسية، وإخضاعها لقواعد السوق المفتوح. لذا علينا ألّا نفاجأ عندما تبرز الشعائر الدينية بوصفها شعائر استهلاكية، لا يمكن لنا التفرقة بينها، فالأعياد الدينية لدى الدّينيْن أصبحت مواسم تراكم الأرباح، مواسم تحضّر لها الشركات وتنتظرها. لذا عندما ندّعي طهارة أديان دول الجنوب دون الاكتراث إلى دور سلطة الدولة أو سلطة الدين وتحالفهما المغذّي لرأسمالية المركز، نُضيّع البوصلة ونجعل من أنفسنا أبناء الجاهلية الوحيدة التي من الممكن وصفها بذلك.

________________________________________________________________________________

هذا المقال هو الثاني ضمن سلسلة من المواد التي تتناول موضوع العلمانية والدين، والتي ستنشرها حبر كل يوم إثنين على مدار شهر ونصف. يمكنكم الاطلاع على المقال الأول من خلال هذا الرابط.

الهوامش:

- 1) نخص بالذكر أعمال ثيودور أدورنو، اريك فروم، فرانس نيومان.

- 2) بالتالي يمكن النظر إلى العلمنة الحديثة كرفض للأزمان العليا: Mircea Eliade, The sacred and the Profance (New York: Harper 1959), p.80.

- 3) هنا تبزغ علاقة العلمانية بصراعات السلطة في نهاية عصر الإقطاع وبداية عصر الرأسمالية، فالعلمانية جاءت كتتويج لسيطرة الملك المطلقة، وتثبيت فوزه بمعركته مع رجال الدين، والذي تمثل بأن دمر منظومتهم الاقتصادية واستولى على مواردها، وبالتالي ما نتج عن ذلك من إلغاء لاستقلالية المؤسسة الدينية، وإعادة موضعتها كجزء من مؤسسات الدولة، التي يقع على رأسها لا بابا الكنيسة بل الملك نفسه.

- 4) أرندت، حنة (1974)، بين الماضي والمستقبل «بحوث في الفكر السياسي»، ترجمة: عبد الرحمن بشناق، القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر.

- 5) المرجع نفسه. ص138.

- 6) هوبز، توماس (2011)، اللفياثان «الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة»، ترجمة: ديانا حرب وبشرى صعب، (ط1)، بيروت: دار الفارابي. ص330

- 7) بشارة، عزمي (2015)، الدين والعلمانية في سياق تاريخي ج2 م1: العلمانية والعلمنة، الصيرورة الفكرية، المركز العربي للأبحاث والدراسات، قطر. ص47

- 8) ألتوسير، لويس وكانغيليم، جورج (1981)، دراسات لا إنسانوية، ترجمة: سهيل القش، (ط1)، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.ص83

- 9) عامل، مهدي (1985)، مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني، دار الفارابي، بيروت. ص263

- 10) حول الوعي العلماني انظر: بشارة، عزمي (2015)، الدين والعلمانية في سياق تاريخي ج2 م1: العلمانية والعلمنة، الصيرورة الفكرية، المركز العربي للأبحاث والدراسات، قطر.

- 11) كازانوفا، خوسيه (2005)، الأديان العامة في العالم الحديث، ترجمة: قسم اللغات الحية في جامعة البلمند، المنطمة العربية للترجمة. ص13

- 12) ماركس، كارل، مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، نسخة إلكترونية غير محددة الطبعة ودار النشر.

- 13) عبد السلام، رفيق (2015)، آراء جديدة في العلمانية والدين والديمقراطية، مركز صناعة الفكر للدراست والابحاث، بيروت. ص62