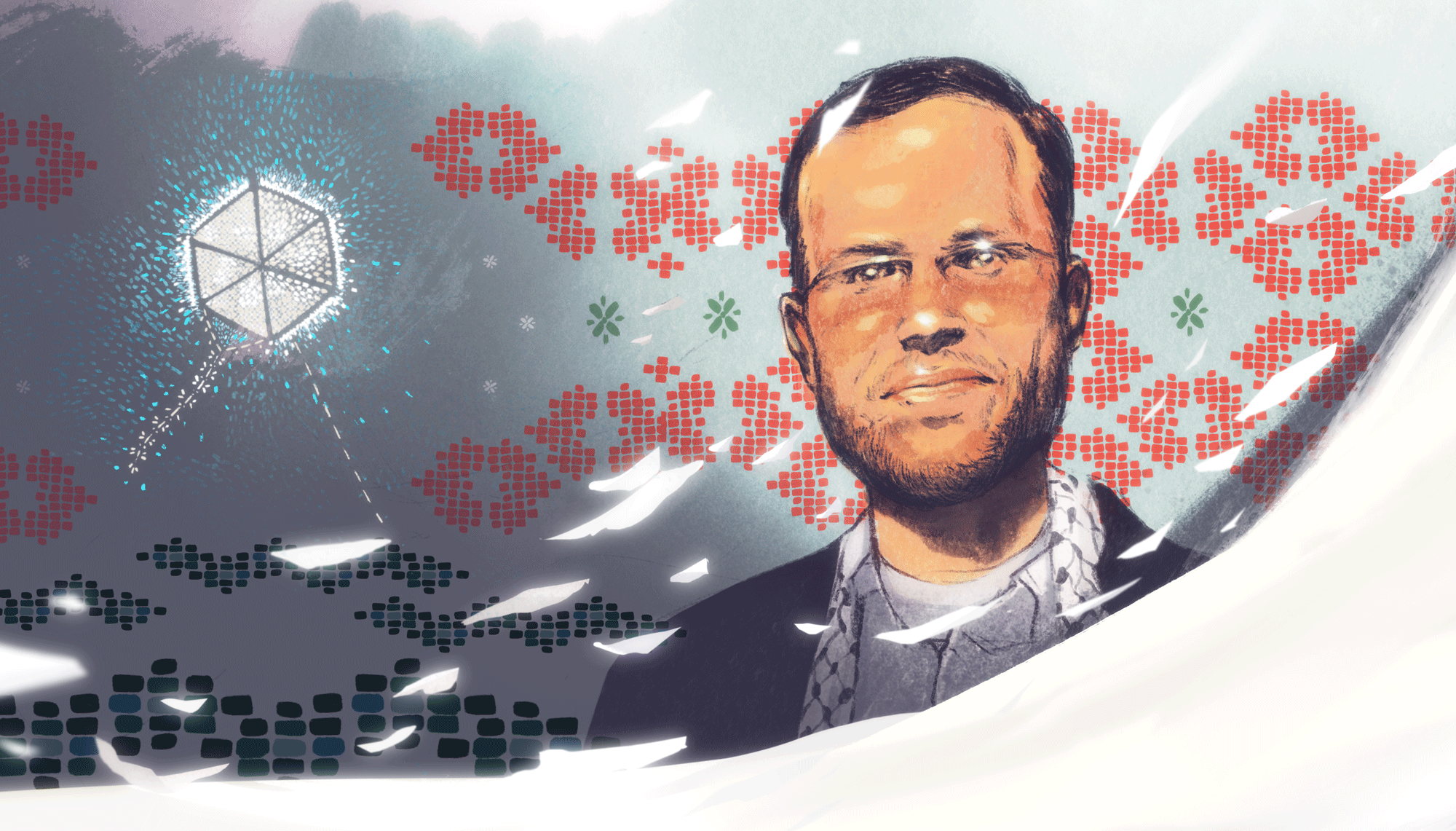

في السادس من كانون الأول الحالي، اغتالت «إسرائيل» الأكاديمي والشاعر الفلسطيني رفعت العرعير، عبر قصف شقّة كان قد نزح إليها مع أفراد عائلته، في حي الدرج في غزة. وقد استشهد في القصف إضافة لرفعت شقيقه وابنه، وشقيقته وأبناؤها الثلاثة، إضافة إلى أحد الجيران. وما يدفع للاعتقاد أن هذه كانت عملية اغتيال، هو أن الشقة قصفت وحدها دونًا عن باقي شقق البناية التي كان العرعير ينزح إليها. وقد نقل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن صديق مقرّب منه، أن رفعت تلقى تهديدات بالقتل قبل أيّام من استشهاده، وهو ما دفعه لمغادرة مدرسة كان ينزح إليها، والذهاب إلى شقة أخته.

ليست هذه المرّة الأولى التي يستهدف فيها العرعير، إذ سبق أن قصفت قوات الاحتلال بناية كان يعيش فيها في التاسع عشر من تشرين الأول الفائت، ما أدى لتدمير شقتين، بينهما شقة عائلته، لينزح بعدها إلى مستشفى، ومن ثم إلى المدرسة. كما تلقى العرعير الكثير من التهديدات، عبر الإنترنت، بقتله وقتل عائلته أو الاعتداء عليهم، وذلك إثر نشره وحديثه للصحافة عن جرائم الاحتلال.

ولد رفعت عام 1979 في حي الشجاعية في غزة، ودرس اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلامية في القطاع، ومن ثم نال شهادتيْ الماجستير والدكتوراه، ومنذ ذلك الوقت، كرّس العرعير جهده لتعليم الإنجليزية لشباب غزة، حتى أنه يقال إن الكثير من المتحدثين بالإنجليزية اليوم على منصات التواصل الاجتماعي من غزة إنما هم طلابه. وكان العرعير كاتبًا دائم الحضور في المنصات الإعلامية المختلفة، متحدثًا عن الحصار على القطاع وعن جرائم الاحتلال في حروبه المستمرّة عليه. كما عمل على توثيق قصص الشهداء، ونشرها، رافعًا شعار: «نحن لسنا أرقامًا».

هذا النص عبارة عن ترجمة لفصل من كتاب «نور في غزة: كتابات ولدت من نار» (2022) والكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص التي كتبها كتاب وكاتبات فلسطينيين بالإنجليزية.

عندما كنتُ طالبًا في الصفّ الأول عام 1985 أيقظتني جلبةٌ في الطابق السّفلي. كان الظّلام دامسًا. تناهى إلى سمعي صوت أمّي وهي تنتحب، وكانت هناك نساء يخفّفن عنها، لم أكن سمعت أمّي تبكي من قبل. ما زال المشهد يطاردني حتى يومنا هذا.

عندما تسللتُ إلى الطابق السفلي لأرى ما يجري، وجدتُ أن الزجاج الأمامي والخلفيّ لسيّارة أبي البيجو القديمة تحطّم، وكان باب الرّاكبِ مفتوحًا على مصراعيه، والمكان ملطخًا بالدّماء. (أيفسّر هذا خوفي من الجلوس جوارَ السائق عندما نركب سيّارتنا؟)

كان والدي عائدًا من العمل إلى المنزل في تلك الليلة، وكان الدور في قيادة السيارة على شريكه في العمل. أثناء اجتيازهما معبرَ «ناحل عوز» العسكري من «إسرائيل» إلى قطاع غزة، أصاب وابلٌ من الرصاص سيّارتهما من حيث لا يدريان. في خضم تلك الأحاديث سمعتُ لأوّل مرّة كلمات «الجيش» و«إسرائيل» و«اليهود» و«إطلاق النار». لم أشترِ أبدًا مسدّس لعبة عندما كنت طفلًا.

هل انزلق إصبع الجنديّ الناعس فضغطَ على الزّناد؟ لم نعرف. هل أطلق النّار على السّيارة من باب التّسلية؟ لم نعرف. لم يُجرَ تحقيقٌ ولم يُحاسب أحد.

أصيبُ والدي في الهجوم واضطر للتّعايش مع شظايا الرصاصة التي ارتدّت وأصابت كتفه. عانى لسنوات، خاصّة في الطقس البارد، من شيء كالألم الوهميّ. اضطرت الأسرة كلّها للعيش مع صدمة أن والدنا ومعيلنا كاد يُقتل في لحظة، وهي صدمة ما زلنا نعيش في ظلّها. ما زلت أذهبُ لأتفقّد عائلتي في كلّ مرةٍ أسمع فيها صوت الرّصاص في الخارج. في كلّ مرة أستعيد فيها تلك الذكريات، أتذكّر كلمات النّساء المواسيات في منزلي: «ستُفرَج».

طفولةٌ محترقة، وذكريات مؤلمة، ووجع، وخسارة، وأكثر.

ابتسامات «شيشاير»

بعد أربع سنوات، كنت ساهيًا لاهيًا (باستثناء إزعاجي لأحد أولاد صفّي) في ساحة المدرسة، عندما طار حجرٌ لا يستهان به وأصابني في رأسي. أتذكّر أنني فقدت وعيي قليلًا. كنت أنزف بغزارة، وضغطتُ بيدي اليسرى على رأسي لأوقف النزيف. احتشد الصّغار حولي وكانوا جميعًا يشيرون إلى المنزل المجاور المكوّن من أربعة طوابق الذي احتلّ الجنود الإسرائيليون سطحَه وحولوه لموقعٍ عسكريّ.

كان الجندي الإسرائيليّ الذي ألقى الحجر يبتسم ابتسامةً من الأذن إلى الأذن، ابتسامة تذكّرنا بقطِّ «شيشاير» من قصّة «أليس في بلاد العجائب». ظلّ الطّبيب الذي ضمّد الجرح يواسيني قائلًا: «إنه جرحٌ بسيط. ستُفرَج».

بعد ذلك بعامين فقط، قابلتُ جنديًا آخر يبتسم ابتسامةً كهذه من الأذن إلى الأذن. أطلق وابلًا من الرّصاص المطّاطيّ مباشرةً على صدري وذراعيّ بينما كنت أرمي الحجارة على الجيبات العسكريّة التي اجتاحت حيّ الشجاعيّة. قالت لي جدّتي وهي تسكب الماء البارد على ذراعي وصدري «ستُفرَج»، ووعدتني بألّا تخبر والدي مطلقًا بأنني أُصبت بالرصاص، ولكنها لم تؤنّبني أبدًا لأنني كنتُ أحد راشقي الحجارة في الانتفاضة.

عند سن الـ12 عامًا، صرتُ بكلّ فخرٍ طفلًا من أطفال الحجارة، ولم أكن أخشى شيئًا بقدر ما كنت أخشى غضبَ أبي. كنتُ محظوظًا لأنني نجوتُ من رصاصِ «إسرائيل» وسياسةِ «كسر العظام» التي انتهجها إسحاق رابين.

تعلمتُ شيئًا مهمًا عن الاحتلال الإسرائيلي في وقتٍ مبكّر من حياتي: سواء أكنت ترمي الحجارة أم لا، النّهج الأفضل هو أن تركض عندما ترى الجنود، لأنّهم عشوائيون في اختيارهم لمن يستهدفونه. حتى لو مارستَ حياتك بطريقة مسالمة، وانشغلتَ بشؤونك، إنْ قبضَ عليك الجنود، فسوف يضربونك، أو الأسوأ، قد يعتقلونك. ولهذا السّبب قتلت «إسرائيل» مدنيين أكثر بكثير مما قتلت مناضلين.

لم يُقبَض عليّ في حياتي. أُصبت ثلاث مرّات برصاصات معدنيّة مغلّفة بالمطّاط، ولم أُضرَب إلّا عندما اقتحم الجنود منزلنا. صفعوني أنا وإخوتي وأبناء عمومتي عشرات المرّات لأنهم وجدوا أن دقّات قلوبنا كانت متسارعة، وهي إشارةٌ إلى أنّنا كنا نركض وربما كنا نرشق الحجارة. كانت أعمارنا حينها تتراوح بين الثّامنة والـ11 عامًا، وبالتالي كانت دقات قلوبنا متسارعةً على الدّوام.

عند سن الـ12 عامًا، صرتُ بكلّ فخرٍ طفلًا من أطفال الحجارة، ولم أكن أخشى شيئًا بقدر ما كنت أخشى غضبَ أبي. كان أبي عاملًا في «إسرائيل»، ولو أمسك بي وأنا أرمي الحجارة لوبّخني. لم يكن والدي قاسيًا أو عنيفًا، كان يعرف فقط أنّه سيخسر تصريحَ العملِ لو قبضتْ عليّ قوات الاحتلال. لقد نجوتُ من الانتفاضة الأولى (1987-1993)، التي قتلت فيها «إسرائيل» أكثر من 1600 فلسطيني وجرحت الآلاف. كنتُ محظوظًا لأنني نجوتُ من رصاصِ «إسرائيل» وسياسةِ «كسر العظام» التي انتهجها إسحاق رابين.

أمّا صديقي لواء بكرون فلم ينجُ. كان في الـ13 من عمره آنذاك، وطارده مستوطنٌ إسرائيليٌّ أرداه قتيلًا برصاصةٍ أطلقها عليه من مسافة قريبة أمام أولاد صفّه. لم يُرِد المستوطن الإسرائيليّ معاقبةَ لواء على رشق الحجارة، فهو لم يرشق الحجارة. أراد المستوطنُ أن يلقّنَ منْ رشقوا الحجارة درسًا بقتل طفلٍ أمام أعين عشرات الأطفال الصّغار الخائفين وهم في طريق عودتهم إلى منازلهم من المدرسة. قتله على بعد أمتار قليلة من منزله، وما زالتْ صرخات والدته ترنّ في أذني حتّى الآن.

بينما كنتُ أكتب هذا النصّ، اتّصلتُ بفادي، صديق طفولتي ورفيق لواء وابن عمه، لأتأكد من تاريخ استشهاد لواء. كان فادي في مستشفى الشفاء. أبلغني أن هنية، أمّ لواء، مصابةٌ بورم سرطانيّ ولم تتمكّن من السّفر للعلاج بسبب الحصار الإسرائيليّ على غزة. واسيتُ فادي قائلًا: «ستُفرَج». فردّد دون مبالاة: «سُتفرَج».

الانتفاضة الثانية

سنة 1997 اخترتُ أن أتخصّص في الجامعة في الأدب الإنجليزي. كانت لديّ قصص كثيرة لأرويها باللغة الإنجليزيّة لجمهورٍ أوسع. مع احتدام الانتفاضة الثانية واستئناف «إسرائيل» ذبح الفلسطينيين مرة أخرى، رحتُ أتعلّم المزيد عن فلسطين وعن الاحتلال العسكريّ. أردتُ أن أفعل المزيد بالاستفادة من مهاراتي في اللغة الإنجليزية ومن تجربةِ ميلادي ونشأتي تحت الاحتلال الإسرائيليّ. أتذكّر عندما سمعتُ السّؤال لأول مرة: «كم يجب أن يُذبح بعدُ من الفلسطينيين حتى يهتمّ العالم بحياتنا؟» اعتقدتُ بسذاجة أن تكرار السّؤال سيغيّر النّاس. سيجعلهم يفكّرون ويعيدون النّظر في مواقفهم. نشرتُ السّؤال في كلّ المنتديات التي كنت عضوًا فيها حينها. لكن «إسرائيل» استمرّت في قتلنا وتدمير حياتنا. ويا لهول ما كنت مخطئًا بشأن ردّ فعل العالم!

سنة 2001، أطلقت قوّات الاحتلال الإسرائيلي النّار على مزارعين فلسطينيين في حيّ الشجاعيّة في مدينة غزّة، مما أسفر عن استشهاد تيسير العرعير أحد أبناء عمومتنا بينما كان يزرع أرضه. أطلقت قوات الاحتلال النّار على تيسير في «ناحل عوز»، وهو كيبوتس يضمّ أيضًا برج مراقبة عسكري. كان هذا هو نفس الموقع العسكري الذي أصيب فيه والدي قبل حوالي 25 عامًا.

كان تيسير مزارعًا. لم يكن مقاتلًا. لم يكن يرمي الحجارة. كان بسيطًا، شأنه شأن أي مزارع يعتني بمزروعاته. لكن ذلك لم يحمِهِ من النّيران الإسرائيليّة. ومن المفارقات أن القوّات الإسرائيليّة كانت تتوقّف أحيانًا في مزرعة تيسير وتطلب الحمّص أو الذرة. هل كان الجنديّ الذي قتل تيسير من أولئك الذين كانوا يستمتعون بالحمص أو الذرة المجانيّة من حينٍ لآخر؟ لا نعرف. لأن حياة تيسير لم تكن ذات شأن، وبالتالي لم يُجرَ تحقيقٌ في إطلاق النّار.

ترك تيسير وراءه ثلاثة أطفال صغار وأرملةً مكلومة ومزرعةً بلا مزارع. في الجنازة، خفف الناس عن أطفاله الذين لم يدركوا كنه ما حدث. كرّر الجميع: «ستُفرَج. ستُفرَج».

مع تصاعُد الانتفاضة الثّانية، قتلت «إسرائيل» المزيد والمزيد من الفلسطينيين، بعضهم كانوا من الأقارب والأصدقاء والجيران.

قصص غزة

بعد عمليّة الرّصاص المصبوب الإسرائيليّة (2008-2009) على غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 1400 فلسطيني خلال 23 يومًا، كانت الحياة في غزة لا تطاق. شدّدت «إسرائيل» الخناق على غزّة. أحصتْ حرفيًا السّعرات الحراريّة التي تدخل القطاع. كانت الخطة تجويع الفلسطينيين ولكن دون أن يتضوّروا حتّى الموت. مُنِع البريد والكتب والأخشاب والشوكولاتة ومعظم المواد الخام. شرّدت الحرب عشرات الآلاف.

كنت أكاديميًا شابًا حاصلًا على درجة الماجستير في الأدب المقارن من كلية لندن الجامعيّة، وكنت أدرّسُ الأدب العالميّ والكتابة الإبداعيّة في الجامعة الإسلاميّة في غزّة. أذكر أنّني أمضيت أيام الهجوم الـ23 وأنا أروي لأطفالي الصّغار «شيماء» و«عمر» و«أحمد» قصصًا كثيرة لألهيهم. بعضها كانت قصصًا روتها لي أمّي عندما كنتُ طفلًا أو قصصًا معدّلة منها، أجعلهم فيها الأبطال والمنقِذين بين الحين والآخر. ورغم أن صوت القنابل والصواريخ كان مسموعًا، إلا أن أطفالي كانوا مذهولين وهم يستمعون إلى قصصي كما لم يستمعوا إليها قط. حرصتُ طويلًا على أن تتمّ جلسات روايةِ القصص في الغرفة الأقلّ عرضةً للصواريخ الإسرائيليّة العشوائية. كفلسطيني، تربّيت على القصص وروايتها. من الأنانيّة والغدر أن تستأثر بقصّةٍ لنفسك، فالأصل في القصص أن تُروى وتُنقَل. لو استأثرتُ بقصّةٍ لنفسي، فسأكون خائنًا لإرثي ولأمي ولجدتي ولوطني.

كانت قصصي غايةً ووسيلةً في آن معًا. عندما كنتُ أروي القصص لأطفالي لإلهائهم وتهدئتهم وتعليمهم، شعرتُ بأنني قريبٌ جدًا من والدتي وأجدادي. كانت القصص نافذتي على ماضي أمي، على ماضيّ حيث بدأتُ أستعيدُ كلّ دقيقة قضتْها في ملجأٍ منزليٍّ كان جدّها قد جهّزه لهم قبل أن تغزو «إسرائيل» غزّةَ لأوّل مرة قبل عقود. وتذكرتُ كيف كان قلبي يقف في كلّ مرةٍ كانت تحدّثنا فيها عن التّجارب التي شارفت فيها على الموت هي وعائلتها. مجرّد فكرة أن تشارف أمي على الموت، لا لذنب جنتْه سوى وجودها، ما زالت تدهشني.

سردُ القصص كان طريقتي في المقاومة. لم يكن بيدي شيء سواه. وعندها قررتُ أنّني إنْ عشتُ فسوف أكرّسُ أغلب حياتي لرواية قصص فلسطين، ولتمكين السّرديات الفلسطينيّة، ولرعاية الأصوات الشّابة.

في أحد الأيام، روتْ لي أمي أنّها كانت في طريقها إلى المدرسة عندما انفجرتْ قذيفةٌ على بعد أمتار قليلة منها. أكملتْ طريقها وحضرتْ حصصها. في اليوم التّالي، استيقظتْ وذهبتْ إلى المدرسة وكأن شيئًا لم يحدث في اليوم السّابق، كما لو أنّها ترفض حكمَ القذائف. (وإذا تأمّلنا الماضي أعتقدُ أن هذا هو السّبب الذي جعلني لا أتغيّب عن حصّةٍ طوال حياتي تقريبًا). عاشت أمّي لترى نهاية الاحتلال الإسرائيليّ الوحشيّ، وكذلك عاشتْ قصصها. خلال عدوان 2008-2009 على غزّة، كلّما فجرتْ «إسرائيل» المزيد من القنابل، كنتُ أروي المزيد من القصص. وعندما كانت القنابلُ تقاطعُ القصصَ، كنتُ أهدّئ صغاري قائلًا: «سُتفرَج»، وكنتُ أكذب.

سردُ القصص كان طريقتي في المقاومة. لم يكن بيدي شيء سواه. وعندها قررتُ أنّني إنْ عشتُ فسوف أكرّسُ أغلب حياتي لرواية قصص فلسطين، ولتمكين السّرديات الفلسطينيّة، ولرعاية الأصوات الشّابة.

عادتْ غزة إلى طبيعتها بينما كنا ننفض عن أنفسنا غبارَ الألم والعذاب الذي جاء مع هجمات عملية «الرّصاص المصبوب» الإسرائيليّة. ولكن كان لدينا هذه المرة أكوام جديدة من الجثث والمنازل والأيتام والأطلال والقصص التي سُتروى. عدتُ إلى قاعات محاضراتي وإلى طلابي في قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلاميّة، التي كانت «إسرائيل» قد قصفتْ مبنى المختبرات الأحدث والأعلى تجهيزًا فيها. كانت النّدوب في كلّ مكان. كلُّ منْ في غزة في حِدادٍ على أحد أحبابه. بدأتُ أدعو أصدقائي وطلّابي للكتابة عما عاشوه وكتابة شهاداتهم عن الكرب الذي سبّبته «إسرائيل».

قلتُ لطلّابي: «الكتابة شهادةٌ، وذاكرةٌ تدوم أكثر من أيّ تجربة إنسانيّة، والتزامٌ بالتّواصل مع أنفسنا ومع العالم. لقد عشنا لسبب، وهو أن نروي حكايات الخسارة والنّجاة والأمل». وهكذا وُلدت فكرة «غزة تردّ» (Gaza Writes Back). بدأتُ بتكليف طلابي وتدريبهم على كتابة قصصٍ قصيرة مستوحاة من الوقائع التي عاشوها وعائلاتهم وأصدقاءهم. «غزة تردّ» مجموعةٌ قصصيّة كتبها شبان فلسطينيون من غزّة باللغة الإنجليزية، نُشِرت في الولايات المتحدة سنة 2014. تضمّ المجموعةُ 23 قصّة على عدد أيام الإرهاب الإسرائيليّ في عامي 2008 و2009. الكتاب متاحٌ الآن بسبع لغات. بدا التّضامن والدّعم والنّشاط ملموسًا خلال جولتنا في الولايات المتّحدة وحول العالم، حيث تحدّثنا في العديد من اللقاءات عن الكتاب.

شعرنا بالرضا عندما استمع الناس وتعاطفوا وأعربوا عن دعمهم. واعتقدت أن مجموعة «غزة تردّ» ستشكّل فارقًا. قد تساعد في تغيير الرأي العام. قد تساعد في تخفيف الألم والمعاناة التي عاشها الفلسطينيون في غزّة والضّفة الغربيّة والقدس وفي كلّ مكان كجزء من حياتهم. ولكن هل يمكن لقصّةٍ أو قصيدةٍ أن تغيّر رأي أو إحساس المحتلّين؟ هل يمكن لكتابٍ أن يشكّل فارقًا؟ هل ستُفرج هذه المصيبة؟ هذا الاحتلال؟ هذا الفصل العنصريّ؟ يبدو أنها لن تُفرج. بعد بضعة أشهر، في تموز 2014، شنّت «إسرائيل» حملتها الأكثر وحشيّة وإرهابًا وتدميرًا منذ عقود، وقتلت أكثر من 2,400 فلسطيني ودمّرت أكثر من عشرين ألف بيت خلال 51 يومًا.

حرب 2014

خلال حرب 2014 قصفتْ «إسرائيل» مبنى إدارة الجامعة الإسلاميّة. دمّرت الصواريخُ مكاتبَ قسمِ اللغة الإنجليزيّة، بما في ذلك مكتبي الذي كنت أحتفظ فيه بالكثير من القصص والواجبات وأوراق الامتحانات لمشاريعِ كتبٍ مُحتَملة.

عندما بدأت التّدريس في الجامعة الإسلاميّة، التقيت بطلّاب شباب، معظمهم لم يسبقْ لهم الخروج من غزّة وعانوا كثيرًا تحت الاحتلال. وتفاقمت هذه المعاناة عندما ضيّقت «إسرائيل» حصارها سنة 2006. لم يتمكّن الكثير منهم من الذّهاب إلى الضفّة الغربيّة لزيارة أقاربهم، أو الذّهاب إلى القدس للصلاة، أو إلى الولايات المتّحدة أو المملكة المتّحدة لإجراء البحوث والزّيارات. لم يكن دخول الكتب إلى غزة مسموحًا، بالإضافة إلى آلاف السلع الأخرى. يجب أن يعرف العالمُ أنّ عواقب وضعِ هذا الجيل الشّاب في الظلام لها تداعيات أسوأ بكثير مما يمكن أن نتوقّعه.

لا بد أن طلابي استصعبوا في البداية دراسةَ «يهودا عميحاي» (لأنه يهوديّ إسرائيليّ!) أو استصعبوا قبول وجهات نظري «التقدميّة» حول شخصية «شيلوك» عند «شكسبير» أو «فاجين» عند «ديكنز». بالنّسبة للكثيرين، كان «فاجين» أصلَ الشرّ، كان تجسُّدًا للشّيطان الذي يدمّر المجتمع بقتل مستقبله، ولو مجازيًا، ويدمّر الصّغارَ بتحويلهم إلى لصوص وقتلة.

تمكن طلّابي لاحقًا من أن يروا أن «فاجين» كان مجرّدَ نتاجٍ لمجتمعٍ يكره المختلفين، يكره ذوي البشرة الدّاكنة أو العرق المختلف أو أصحاب القصص المختلفة. أدركوا أن «فاجين» كان أفضل من الكنيسة نفسها. رأوه يؤوي المشرَّدين ويبعث القليل من السّعادة والأمل في قلبِ أمثالِ «أوليفر تويست». «فاجين» اليهودي، لم يعدْ مجرّد يهوديّ. لقد صار إنسانًا، كأيِّ واحدٍ منّا. رفْضُ «فاجين» لإيقاظ «أوليفر» لإرساله لسرقةِ بيتٍ ما -قائلًا: «ليس الآن. غدًا. غدًا»- لم يعد يُنظر إليه على أنّه تناقض مثير للسّخرية، بل كدليل على أنّه رجل رحيم. أصعب سؤال طرحتُه كان: «ماذا كنت ستفعل لو كنت «فاجين»؟»، هذا السّؤال دعا طلابي إلى إعادة النّظر في قضايا العرق والدّين، وتجاوزِها لتبنّي مفاهيم أعلى بكثير للإنسانيّة والاهتمامات المشتَركة.

لكن تدريسَ مسرحيّةِ «تاجر البندقية» لـ«شكسبير» كان أكثر صعوبة. بالنّسبة للكثير من طلابي، كان «شيلوك» رجلًا لا يُرجى صلاحه. حتى ابنته كانت تكرهه! ومع ذلك، مع التفتُّح والالتزام بالحوار واحترام جميع الثّقافات والأديان الذي تنتهجه الجامعة الإسلاميّة في غزة، عملتُ عن كثب مع طلّابي للتغلّب على جميع التحيّزات عند الحكم على الناس، أو على الأقل عند تحليل النّصوص الأدبيّة.

لذلك، تطوّر «شيلوك» أيضًا من مجرّد كونه يهوديًا يريد رطلًا من اللحم لإرضاء رغبة بدائية انتقاميّة لأكل لحوم البشر، وصار إنسانًا مختلفًا تمامًا. كان «شيلوك» مثلنا نحن الفلسطينيين، معرَّضًا باستمرار ليس فقط للعدوان الإسرائيليّ والتّدمير والعنصريّة، ولكن لآلة الحرب الإسرائيليّة التي تنتهج التّضليل والتّشهير أيضًا. كان على «شيلوك» أن يتحمّل الكثير من الجدران الدّينيّة والرّوحيّة التي أقامها مجتمع يتّبع شيئًا شبيهًا بالفصل العنصريّ. كان «شيلوك» في وضعٍ يحتّم عليه الاختيار بين الخضوع التّام والإذلال، مُقْصىً ليعيش دون حدّ الآدميّة، وبين مقاومة الاضطهاد بالوسائل المتاحة له. لقد اختار المقاومة، تمامًا كما اختارها الفلسطينيون في الوقت الحاضر.

لم يعد خطابُ «شيلوك» «أليس لليهودي عينان؟»محاولةً مثيرةً للشّفقة لتبرير القتل، بل كان استيعابًا لسنوات طويلة من الألم والظّلم. لم أتفاجأ على الإطلاق عندما وجدت إحدى طالباتي أوجه التّشابه بيننا وبين «شيلوك» مذهلةً لدرجة أنّها غيّرت الخطاب إلى:

أليس للفلسطينيّ عيون؟

أليس للفلسطينيّ يدان وأعضاء وأبعاد وحواسّ وأحاسيس وآلام؟

ألا يأكل من نفس الطعام؟

ويجرحه نفس السلاح؟

ألا تصيبه نفس الأسقام؟

ألا يُشفى بنفس العلاج؟

ألا يصيبه البرد والحرّ في نفس الشتاء والصيف

كالمسيحيّ واليهوديّ؟

إنْ جرحتَنا، ألا ننزف؟

إن دغدغتَنا، ألا نضحك؟

إن سمّمتَنا، ألا نموت؟

وإن أكلتَ حقّنا، أفلا ننتقم؟

لعلّ أكثر لحظةٍ أثّرت بي طوال مسيرتي التّعليميّة التي استمرت ستّ سنوات في قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلاميّة عندما سألتُ طلابي عن الشّخصيّة التي تعاطفوا معها أكثر: «عطيل» ذي الأصول العربيّة، أو «شيلوك» اليهودي. شعرَ معظم الطلاب أنهم أقرب إلى «شيلوك» وأكثر تعاطفًا معه من «عطيل». أدركتُ حينها فقط أنني استطعتُ أن أساعد طلّابي على النّمو وكسرِ الأحكام المسبقة التي نشأوا عليها بسبب الاحتلال والحصار. للأسف، اشتعلت النار في أوراق الامتحان التي احتفظتُ بها في مكتبي بطريقة تحاكي كيف سُلِبت من «شيلوك» أمواله وممتلكاته. لطالما أردتُ أن أستفيد من إجابات الطلبة وأن أجمّعها في كتاب.

رياضة مسلية

بعد وقتٍ قصيرٍ من تدمير «إسرائيل» لمبنى الإدارة، أعلن متحدّثٌ باسم جيش الاحتلال على تويتر أنّهم دمّروا «مركزًا لتطوير الأسلحة» في الجامعة الإسلاميّة. ألا أن وزير الدّفاع الإسرائيليّ أصدر بيانًا صحفيًا بعد ساعات قليلة قدّم فيه سببًا مختلفًا لقصف «إسرائيل» للجامعة الإسلاميّة: «كانت الجامعة الإسلاميّة في غزّة تطوّرُ موادَّ كيميائيّة لاستخدامها ضدنا». بالطّبع ، لم يكن هنالك أيّ دليل على هذا الادّعاء. علينا فقط أن نؤمن بأن «إسرائيل» لا تكذب أبدًا. لا بل توجّب علينا تجاهل التّناقض الصّارخ الذي تطوّرت به الذّريعة من مجرّد مركز لتطوير الأسلحة إلى مركز يطوّر «الموادّ الكيميائيّة».

محاضراتي عن التّسامح والتّفاهم، والمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) والمقاومة اللاعنفيّة، والشّعر والقصص والأدب لم تساعدنا أو تحمِنا من الموت والدّمار. أصبح شعاري «ستُفرَج» مزحةً للكثيرين. تعرّض شعاري «القصيدة أقوى من البندقية» للسّخرية. وعندما اختفى مكتبي من الوجود بسبب الدّمار الإسرائيليّ الوحشيّ، لم يتوقف الطلاب عن التندُّر قائلين إنني أطوّر: «قصائد الدّمار الشّامل» أو «نظريّات الدّمار الشّامل». وقال الطّلاب مازحين إنهم يريدون أن يتعلّموا الشِّعر الكيميائيّ إلى جانب الشِّعر المجازيّ والسّرديّ. طلبوا قصصًا قصيرة المدى وقصصًا طويلة المدى بدلًا من القصص القصيرة والرّوايات. وسُئلت عمّا إذا كانت امتحاناتي ستحتوي على أسئلة قادرة على حمل رؤوس حربيّة كيميائيّة!

لكن ما الذي يدفع «إسرائيل» لقصفِ جامعة؟ يقول البعض إن «إسرائيل» هاجمت الجامعة الإسلاميّة لمجرد معاقبة طلابها البالغ عددهم عشرون ألفًا، أو لإشعار الفلسطينيين باليأس. ومع أن هذا صحيح، إلا أن الخطر الوحيد الذي تشكّله بنظري الجامعةُ الإسلاميّة على الاحتلال ونظام الفصل العنصريّ هو أنّها أهمّ مكان في غزّة لتطوير عقول الطلاب كأسلحة غير قابلة للتدّمير. المعرفة هي ألدّ أعداء «إسرائيل». الوعي هو أكثر خصم تكرهه «إسرائيل» وتخشاه. لهذا السّبب تقصفُ «إسرائيل»ُ جامعةً: إنها تريد قتلَ الانفتاح والتّصميم على رفضِ العيش في ظل الظّلم والعنصريّة. لكنني أتساءل أيضًا: لماذا تقصف «إسرائيل» مدرسة؟ أو مستشفى؟ أو مسجدًا؟ أو مبنى من عشرين طابقًا؟ هل يمكن أن تكون على حدّ وصف «شيلوك»: «رياضةً مسلية»؟

الخسارة الشّخصيّة

في مقالي في صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «طفلي يسأل: هل يمكن لـ«إسرائيل» تدمير عمارتنا إذا كانت الكهرباء مقطوعة؟»، الذي نشر في 13 أيار 2021، كتبت أنّني وزوجتي نسيبة زوجان فلسطينيّان عاديّان تمامًا، قُتل أكثر من ثلاثين من أقاربنا على يد «إسرائيل» في العقدين الماضيين.

كانت مذبحة الشُجاعيّة واحدةً من أبشع الهجمات الإسرائيليّة على غزة سنة 2014، و«الشجاعيّة» حيٌّ متاخم للحدود مع «إسرائيل» شرق مدينة غزّة. «الشجاعيّة» من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكّان، يعيش فيها أكثر من مائة ألف شخص، معظمهم من الأطفال، على مساحة صغيرة جدًا من الأرض. خلال المجزرة، قصفتْ «إسرائيل» المنطقة لعشر ساعات دون توقُّف. عند الفجر، توقّف القصف، مما أعطى الناس بعض الوقت للفرار، إلا أنّه سرعان ما استئنف. ما يزال يسكننا هاجس صور العجائز والنّساء والأطفال والشباب الذين ماتوا في الشوارع وفي بيوتهم.

كان أخي محمد من بين مَنْ قتلتهم «إسرائيل» سنة 2014. رمّلت «إسرائيل» زوجتَه ويتّمت طفليه رنيم وحمزة. كما قتلت أربعة من أفراد عائلتي الممتدة. دُمِّر منزل عائلتنا، وكذلك منازل أعمامي وأقاربي. فقدتْ نسيبة شقيقها وجدّها وابن عمها. لكن المجزرة الأكثر فظاعةً وقعتْ عندما استهدفتْ «إسرائيلُ» منزلَ أختِ زوجتي. قتلتْ «إسرائيلُ» شقيقةَ نسيبة وثلاثةً من أطفالِها وزوجها، وجرحتْ ويتّمتْ أمل وعبّود. أُصيبَ بقيّة أفراد الأسرة وسُحِبوا من تحت الأنقاض. كما دُمِّر منزلُ والدِ نسيبة ومنازل أشقائها. إن الجراح التي ألحقتها «إسرائيل» بقلوب الفلسطينيين ليست جراحًا لا شفاء لها. ليس لدينا خيار سوى التّعافي والوقوف على أقدامنا مرّةً أخرى ومواصلة النّضال. إن الخضوع للاحتلال خيانةٌ للإنسانيّة وخيانةٌ لكلّ نضالات العالم.

الجراح التي ألحقتها «إسرائيل» بقلوب الفلسطينيين ليست جراحًا لا شفاء لها. ليس لدينا خيار سوى التّعافي والوقوف على أقدامنا مرّةً أخرى ومواصلة النّضال. إن الخضوع للاحتلال خيانةٌ للإنسانيّة وخيانةٌ لكلّ نضالات العالم.

في نهاية المطاف، لا يمكن لأيّ شيء يفعله الفلسطينيون أو داعمو فلسطين أن يرضي «إسرائيل» أو اللوبي الصهيوني، وسيستمرّ العدوان الإسرائيلي بلا هوادة. حركة الـBDS، الكفاح المسلّح، محادثات السّلام، الاحتجاجات، التّغريدات، وسائل التّواصل الاجتماعي، الشِّعر، كلّها إرهابٌ في نظرِ «إسرائيل». حتى رئيس الأساقفة ديزموند توتو، الذي أشاد به معظم النّاس بوصفه بطلًا للعدالة، ليس فقط ضدّ الفصل العنصريّ في جنوب إفريقيا ولكن ضدّ الفصل العنصريّ في كلّ مكان، وخاصةً في فلسطين، تمّ التشهير به باعتباره متعصبًا ومعاديًا للسّامية. تعرّضت الممثّلة الشّهيرة إيما واتسون للهجوم واتُّهِمت بمعاداة السّاميّة لأنها تجرّأت ونشرتْ على إنستغرام متضامنةً مع فلسطين. ليس من المُستغرب إذن أن يُهاجَم رفعت العرعير أو علي أبو نعمة أو ستيفن سلايطة أو سوزان أبو الهوى أو محمد الكرد أو منى الكرد أو ريمي كنازي باستمرار من قِبل بلطجيّة الصهاينة الذين يستخدمون بشكل خاطئ افتراءاتِ معاداةِ السّامية ضدّنا. مهما كان انتقاد جرائم «إسرائيل» خفيفًا ومهما كان دّعم الحقوق الفلسطينيّة ضئيلًا، فإن اللوبي الصهيوني سيحرق الأرض ليمنع ذلك. وهذا دليلٌ آخر على أن «إسرائيل» لا تستهدفُ المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة فحسب، بل تستهدف أيضًا وجودَ الفلسطينيين بحدّ ذاته.

أعلم أن الكثير من الفلسطينيين يتساءلون عمّا إذا كان بالإمكان عمل المزيد، وما إذا كان بإمكان الأحرار فعل المزيد لمنع «إسرائيل» من المضيّ قدمًا في ارتكاب جرائمها المروعة ضدّنا. هل يمكن للمقاومة الشعبيّة أو الكفاح المسلّح أو حركة المقاطعة أو الجماعات المؤيّدة لفلسطين مثل «الصّوت اليهوديّ من أجل السلام» أو نشطاء حركة «حياة السّود مهمّة» أو نشطاء نضال السكّان الأصليين أن تفعل المزيد لتضغط وتمنع وقوع المزيد من الاعتداءات الإسرائيليّة، ولتقدّم مجرمي الحرب الإسرائيليين هؤلاء إلى العدالة ووضع حدٍّ لإفلاتهم من العقاب؟ متى ستُفرَج؟ متى سيكون ذلك كافيًا؟ كم فلسطينيًا يجب أن يُقتل حتى يكون عدد القتلى كافيًا؟ كم مذبحة يجب أن تُرتكب حتى يكون عدد المذابح كافيًا؟

أرتعدُ خوفًا وأرتجف بينما أكتب: أنا بلا سند، أنا عارٍ وضعيف. هنالك فرقٌ بين أن تستذكر الفظائع التي جرّتها «إسرائيل» عليك، وبين أن تفصح عن حياتك وأشدّ لحظات خوفك ورعبك وأن تبوح بما يكنّه قلبُك. أحيانًا، عندما يهجم الأرق في آخر الليل، أتساءل عمّا إذا كان الأمر يستحقّ كلّ هذا العناء، وإن كان أيّ شيء سيتغيّر يومًا.

عندما تواصلوا معي لأكتب نصًا لهذا الكتاب، وُعدتُ بأنّه سيُحدث تغييرّا وأنّ السّياسات، خاصةً في الولايات المتّحدة، ستشهد تحسينًا. لكن، بصراحة، هل ستتحسّن؟ هل حياة فلسطينيّ واحدٍ مهمّةٌ؟ أهي مهمة حقًا؟

أيها القارئ، وأنت تطالع هذه الفصول، ما الذي يمكنك فعله، أو ماذا ستفعل وأنت تعرف أن ما تفعله يمكن أن ينقذ الأرواح ويمكن أن يغيّر مجرى التاريخ؟ أيّها القارئ، هل ستجعل للأمرِ أهمية؟

غزة ليست، ولا ينبغي أن تكون، أولويةً فقط عندما تسفكُ «إسرائيل»ُ الدمَ الفلسطينيّ بشكل جماعيّ. غزة، باعتبارها مثالًا للنكبة الفلسطينية، تختنقُ وتُذبح أمام أعيننا وغالبًا ما يُبثُّ ذلك مباشرةً على شاشة التلفزيون أو على وسائل التّواصل الاجتماعي.

ما زلتُ أتأمّل أنّها ستُفرَج، ما زلتُ أقولُ إنّها ستُفرَج. أحيانًا أعني ما أقول. وأحيانًا لا أعنيه. وفي الوقت الذي تتنفّس فيه غزة رغم إحكام الخناق عليها، فإننا نكافح حتّى تُفرَج، وليس لدينا خيار سوى أن ندافعَ عن أنفسنا ونرويَ قصص غزة. نرويها من أجل فلسطين.

على شواطئ المتوسط

رأيتُ البشرية غارقةً في الملح

منكفئة على وجهها

ميتة

عيناها مقلوعتان

يداها مرفوعتان إلى السماء، تبتهل

أو ترتعد خوفًا

لم أميّز

البحر أقسى من قلبِ عربيٍّ

يرقص

مخضبًا بالدماء

لم يبكِ إلا الحصى

فقط الحصى

«كلّ عطور جزيرةِ العرب»

لن تجمِّلَ العفنَ

الذي تفرّخه «إسرائيل»