النص التالي هو مقدمة المشروع الأدبيّ-الفوتوغرافيّ المُشترك «مدينتي [المشوّهة] [التي أستيقظ فيها كلّ يوم]»، لـِ هشام البستاني وليندا الخوري، في كتابٍ يجمع النصّ والصورة بشكل متّصل-منفصل، وبتنفيذ فنيّ وإخراجيّ عالي الجودة، وبلغتين: العربيّة والإنجليزية، وسيُطلق ضمن جلسة حوار عن عمّان ومآلاتها وتحوّلاتها، تنظمها مؤسسة محمد وماهرة أبو غزالة (مَماغ)، تعقد يوم 25 أيلول الحالي. للمزيد من التفاصيل حول الفعالية يمكنكم زيارة الرابط.

لم تكن عمّان مكانًا طارئًا، فسيلها الذي انساب بين الهضاب حافرًا طريقه بصبرِ آلافِ السنوات، اجتذب إليه -كما كلُّ مسارات المياه- الحياةَ وضجيجها. قريبًا من هنا وجدت تماثيل عين غزال الآسرة ببساطتها، والخلّابة بتعبيرات وجوهها، ورغم عُمرها الذي يتجاورز تسعة آلاف عام، لكنّها تكاد تنطق بينما تتأمّل عيونها المرسومة بالقار الأسود، وتتمعّن تفاصيل الأنف والفم والذقن والخدين، وتربيعة الجسد، وانضغاط الذراعين والسّاقين.

مقطع من أحد تماثيل عين غزال، حوالي سبعة آلاف سنة قبل الحقبة التاريخيّة الحاليّة. المصدر: متحف الأردن.

تدورُ حول جبل عمّان متتبعًا مسار السّيل/النهر، وتتحسّر. فالقرونُ التي استغرقتها الطبيعة لإنتاج معجزتها، ضاعت بعشراتٍ قليلةٍ من سنوات عصر «حداثةٍ» لم تتحقّق. دُفن السّيل تحت سقف من الكونكريت تراكمت فوقه خردوات «تطوّر» السكّان و«إعمار» بلدتهم التي صارت مدينة. لم يبق من ذكراه سوى أسماء أماكن ما زالت عالقة في ذاكرة الناس، كثيرٌ منهم لا يعرفون لمعناها سببًا: راس العين (حيث كان السّيل ينبثقُ من الأرض، تغذيه ينابيع متعدّدة في طريقه إلى سيل الزرقاء)، وسقف السّيل (حيث تم توجيهه داخل مسارات خاصة تحت الأرض بعد أن ارتفعت هذه الأخيرةُ كونكريتًا وأسفلتًا أسود، مُشكلة سقفًا بشعًا لطبيعةٍ جميلةٍ اختفت تحته، وماتت)، وعين غزال (حيث كانت تتمدّد الأشجار إلى جوار نبع الماء، ويذهب السّكان في نزهات ربيعية).

صورة لعمّان حوالي العام 1932، ويظهر فيها السّيل ومساره بوضوح، وجسر العسبلي، أحد الجسور التي تقطعه، كما تظهر في الصورة المباني الرئيسيّة الثلاثة المقامة على أرض محمد العسبلي مقابل المدرّج الروماني: المدرسة العسبليّة إلى اليمين، الديوان الأميريّ في الوسط، وفندق فيلادلفيا إلى اليسار، وخلفه ملعب التنس الخاص به، وجميع هذه المباني العريقة دمّرت ولم تعد، لتحلّ محلّها الساحة الهاشميّة. المصدر: مجموعة ماتسون للصور الفوتوغرافية، مكتبة الكونغرس.

صورة لعمّان حوالي العام 1932، ويظهر فيها السّيل ومساره بوضوح، وجسر العسبلي، أحد الجسور التي تقطعه، كما تظهر في الصورة المباني الرئيسيّة الثلاثة المقامة على أرض محمد العسبلي مقابل المدرّج الروماني: المدرسة العسبليّة إلى اليمين، الديوان الأميريّ في الوسط، وفندق فيلادلفيا إلى اليسار، وخلفه ملعب التنس الخاص به، وجميع هذه المباني العريقة دمّرت ولم تعد، لتحلّ محلّها الساحة الهاشميّة. المصدر: مجموعة ماتسون للصور الفوتوغرافية، مكتبة الكونغرس.

ما عاد السيل «يحِدّ» منذرًا بالفيضان، وما عاد الأطفال يولدون في المنزل على يد الداية، وما عاد طراز المباني المميّز (حيث البنايات الحجرية تختال بشبابيك طويلة، وأبواب تفتح على شرفات معلقة فوق أعمدة معدنية خارج البناء) موجودًا إلا في الجزء القديم المُتهالك من المدينة: وسط البلد وجبال عمّان واللّويبدة والحسين والأشرفيّة والقلعة، ينتظر بصبرٍ أن تدكّه الجرّافات والحفّارات، وتشوّهه المشاريع المبتكرة التي يوافق عليها مسؤولون بلا ذوق ولا إحساس بالتاريخ، أو أن تطاله يد التّحويل بوساطةٍ من «أجانب» يبحثون عن تجربة حياة «أصيلة» يعيشون من خلالها مخيّلتهم الاستشراقيّة، أو أن تنال منه أحلام جشعة تبغي الثراء السريع، أو أن تخفيه آرمات التجّار الكبيرة الفاجرة عن مارّة يشبهون مسؤوليهم، بعضهم يمرّ في المكان هاربًا منه، دون أن ينظر، وبعضهم يزورونه سُيّاحًا، كأنّه وكأنّهم من كوكب آخر.

الطراز المعماري القديم المميّز لعمّان منذ أوائل القرن العشرين في شارع خرفان، جبل عمّان. المصدر: مجموعة الكاتب الخاصة، بعدسة الكاتب

كانت المدينة تتشكّل على مهلٍ ككلّ المدن، مجاميعها البشرية تتفاعل وتندمج في مرجلٍ بشريّ يُميّز المجتمع المدينيّ ويصهره ويطوّره، في زمن مفتوح لم تكن فيه حدود ولا استعمار خلّف وراءه كياناتٍ «وطنيّة»: فالشّوام المعروفون بامتهانهم التجارة وبعض الحرف يفتحون محالّهم في محيط الجامع الكبير وداخل شارع السعادة، حيث مركز المدينة وسوقها، وهم بعض شخصيّاتها الفاعلة، من سعيد خير، أول رئيس لبلديّة المدينة بعد تدشينها عاصمة للبلاد، إلى شيخ تجّارهم والحكم الفصل في منازعاتهم حسن (أبو صلاح) الشربجي، وصولًا إلى كهربائهم التي مدّدها محمد علي بدير.

ابتعد قليلًا عن منطقة الجامع ستجد الشركس، الذين أتوا مهاجرين من جبال القفقاس البعيدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هربًا من مذابح روسيا القيصريّة، وقد استوطن جزء منهم السّفح الجنوبيّ الغربيّ لجبل عمّان، مُشكّلين منطقة سمّيت ببساطة «المُهاجرين» ما زالت مطبوعة باسمهم (وإن أخذ مكانهم اليوم مهاجرون آخرون)، فيما استوطن جزء آخر منهم، القبرطاي، السّفح المقابل، الجنوبيّ الشرقيّ، جهة شارع بسمان، حيث الشارع الذي يحمل اسمهم إلى اليوم، أما الجزء الثالث، الأسبق وصولًا، وهم الشابسوغ، فاستوطنوا سفح جبل القلعة المقابل للمدرّج الروماني، حيث الشارع المسمّى باسمهم أيضًا، وجميعهم عملوا بالزراعة وتربية الأبقار وبعض الحرف، وعُرفوا بعرباتهم المميّزة التي تجرّها الثيران، ومنهم شخصيّات بارزة كثيرة، نخصّ بالذكر منهم إسماعيل بابوق، أول رئيس لبلديّة المدينة على الإطلاق، والذي تولّى الموقع عام 1909؛ فيما كان الأرمن الهاربين من مذابح العثمانيين يجدون ملاذًا لهم فيها، فنشأ حيٌّ باسمهم على جبل الأشرفيّة، فيه كنيستهم.

أضف إلى كلّ هذا عائلات بلقاويّة مسيحيّة ومسلمة (فعمّان ناحية من نواحي البلقاء، وعاصمتها: السّلط)، وأخرى كرديّة (ومن معالمهم مضافتهم الشهيرة، و«أوتيل الكردي» الذي صار لاحقًا فندق الملك غازي في شارع السعادة)، ومن نجد والحجاز (منهم عائلة عبد الرحمن منيف الذي كتب طفولته في رائعته الفريدة: «سيرة مدينة- عمّان في الأربعينات»، وعائلة العسبلي مالكة مبنى المدرسة العسبليّة)، ومن بُخارى (وعلى اسمهم سوق البخاريّة الذي احتل ساحة المسجد الحسينيّ قبل أن يُنقل مقابلها)، ومن اليمن (وعلى اسمهم سوق اليمنيّة)، ومن فلسطين (قبل أن تُنكَب، مثل عائلات عصفور ومنكو والبلبيسي والبسطامي وملحس)، ومن مناطق أخرى في الشّمال والجنوب والشّرق، بعد أن صارت مركزًا للحكم والإدارة.

كنيسة الأرمن في جبل الأشرفية، ويظهر في الأفق القريب فندق الرويال على الدوار الثالث، والبعيد برجا الدوار السادس. المصدر: صفحة «الأرمن في الأردن» على فيسبوك

كنيسة الأرمن في جبل الأشرفية، ويظهر في الأفق القريب فندق الرويال على الدوار الثالث، والبعيد برجا الدوار السادس. المصدر: صفحة «الأرمن في الأردن» على فيسبوك

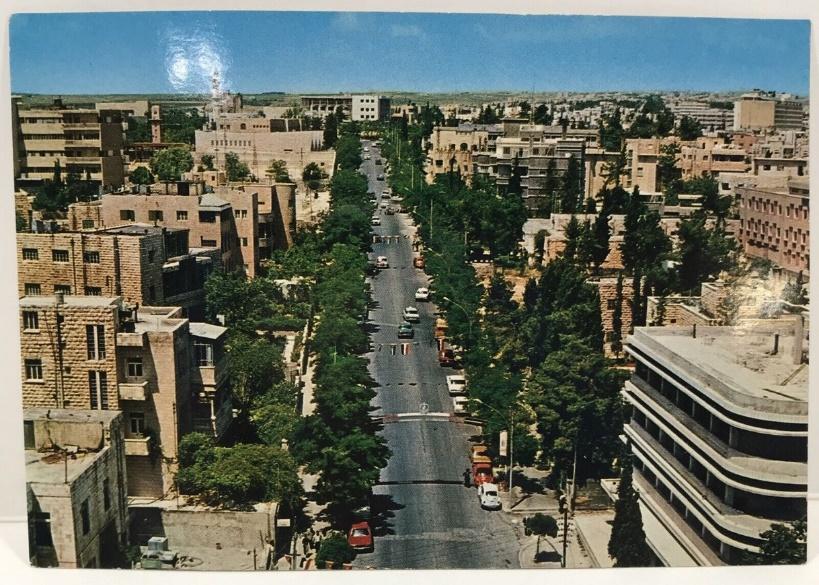

في فترة لاحقة، تداعى هذا التشكّل الهادئ نسبيًّا نتيجة لانفجارات المحيط التي لم تتوقّف، لتنفجر المدينة (سكّانيًّا، وعمرانيًّا) إذ أتتها عائلاتٌ من فلسطين (بعد النكبة والنكسة)، ولبنان (إثر الحرب الأهليّة منتصف سبعينيّات القرن الماضي)، وسوريّة (إثر أحداث حماة وحلب أوائل ثمانينيّاته)، والكويت (بعد طرد المواطنين الأردنيين منها إثر تحرير الكويت من الغزو العراقيّ لها عام 1990)، والعراق (إثر الغزو الأميركيّ لها عام 2003)، وسوريّة ثانيةً (إثر انتفاضة 2011)؛ فيما استمرّت الهجرات الداخليّة إليها من الأطراف لتمتّعها (دون غيرها) بالبنى التحتيّة والإداريّة والصحيّة والتعليميّة الأفضل نسبيًّا، فتمدّدت أفقيًّا، خصوصًا إلى الغرب، لتقضي على الأراضي الزراعيّة الخصبة والبساتين المحيطة، في حركة قادها مستشفى ملحس إلى منطقة «آخر الدنيا»، بستان أبو شام حيث الدوار الأول حاليًّا، تلته الكليّة العلميّة الإسلامية التي زحفت بالعمران نحو منطقة الدوّار الثاني، تلاهما قصر زهران وشارعه، ساحبًا الأحياء «الرّاقية» غربًا، ليصل الكونكريت والأسفلت بعدها بسنوات وسنوات حتى بيادر وادي السير، فيقضي على قمحها.

يُشبه المجتمعُ العمّانيُّ المعاصرُ إذًا النصوص القصصيّة-الشعريّة-التجريبيّة-الهجينة التي أكتبها: مجتمعٌ ما يزال في طور «التشكّل والاختراع»؛ مفتوحٌ على آفاق التحوّل والتغيّر، مُثقلٌ بالصّراعات والتناقضات والتشوّهات والإمكانات، مختبرٌ يمتزج فيه الجميع كامتزاج قطرات نهرهم البائد حينًا، ويتعرّجون في سيرهم المشترك كتعرّجه بين التلال حينًا آخر.

لكن الأثر الأبرز يظلّ للتدخّل السلطويّ المستمرّ في شكل وفضاء المدينة المكانيّ والزمانيّ، وللتحويرات التي نالت وتنال من إمكانيّة تواصل سكّانها أو استخدامهم لمساحاتها وتفاعلهم معها، وانعكاس كلّ ذلك على علاقة الناس بها وببعضهم. بدأ التدخّل من لحظة اختيار عمّان القرية عاصمة للكيان الناشئ، دونًا عن حواضر المنطقة الأخرى، لأسباب سياسيّة-اجتماعيّة، واستمر من خلال عشوائيّة التخطيط المدينيّ، وخضوعه لاعتبارات لا علاقة لها بأسسه، وتمدّد المدينة غربًا وشمال غرب وجنوب غرب، فوق الأراضي الزراعية وموارد المياه، وإعدام السّيل (وهذه -برأيي، أنا الذي لم أره بعينيّ، بل شاهدته بعينَيْ والدي الذي وُلد على طرفه وسبح فيه- أكبر كارثة حلّت بالمدينة، التي سمّيت عبر العصور بـ«مدينة المياه»)، مرورًا بتسييج السّاحات العامة والميادين (كالسّاحة الهاشميّة والدوار الرّابع) للتحكّم في التجمّعات فيها وحولها، وتدمير المعالم والمناطق الحضريّة المدينيّة الأقدم (مثل المدرسة العسبليّة وفندق فيلادلفيا مقابل المدرّج الرّوماني، ومقهى جامعة الدول العربيّة مقابل الجامع الحسينيّ الذي أقيم بدوره مكان سبيل الماء ذي التصميم المعماري بالغ الروعة الذي سبقه، وشارع الرّينبو في جبل عمّان، ومنطقة جبل اللويبدة بأكملها) تحت غطاء التنمية السياحيّة والاقتصاديّة، وصولًا إلى أوهام الكوزموبوليتانيّة التي تأخذ من «الحداثة» قشورها، وتزرع (بدلًا من القمح ومشاريع التنمية المحليّة والإنتاج) منافذ لترويج الاستهلاك.

الزراعة الجماعية للقمح في أراضي داخل مدينة عمان؛ جزء من عمل مشروع «قمح البركة» لإعادة القمح البلدي للواجهة كغذاء واقتصاد وثقافة بهدف التحرر الغذائي وتحقيق جزء من السيادة المحليّة على الغذاء. الموقع أمام سيتي مول، قرب بيادر وادي السير، شمال غرب عمّان. المصدر: مشروع «قمح البركة»، رسالة خاصّة، بتاريخ 27 كانون الأول 2022، تصوير: ربيع زريقات.

هكذا صارت لدينا جوانب أرصفة «مضيئة» جعلت من دواوير عمّان الشهيرة وميادينها شرشوحة مهدورة الأناقة، فيما برزت، كالثآليل المتضخّمة، فظائع معماريّة كفندق «الرويال» على الدوار الثالث، أو مشروع «البوليفارد» في العبدلي، وانتشرت -هنا وهناك- حفر الأساسات العميقة الخالية من الإنشاءات، والهياكل العظميّة الكونكريتيّة التي لم تكتمل ولم تعمل، فيما بقيت عمّان الشرقيّة على حالها، جزءًا غير معترفٍ به ولا مرئيًّا، يُختصر وجودها بطلاء واجهات منازلها المطلّة على عمّان الغربيّة ووجهات السيّاح فيها، حتى لا يجرح فقرها أعينهم الحسّاسة، ويشكّل -في الوقت نفسه- خلفيّة مناسبة لصورهم التذكاريّة.

ثمّة أمران عاينتهما شخصيًّا خلال السنوات الماضية، يجسّدان ويكثّفان هذه التحولات وتسارعها.

الأوّل: عام 2015، كتبتُ المسوّدة الأولى لنصّ «إطلاق النار على مدينة مقيّدة اليدين»، والمنشور لأول مرّة في كتابي «شهيقٌ طويلٌ قبل أن ينتهي كلّ شيء» عام 2018. يتحدّث النصّ عن علاقتي بعمّان من زوايا ثلاث: ذاكرتي، وذاكرة أبي، وواقعها الفعليّ في ذلك الحين. حين استرجعت مشاويري اليافعة إلى وسط البلد بـ«باص المؤسسة»، ومحطة نزولي الدائمة: أمام مبنى البريد الرئيسيّ (يسمّيها والدي: ساحة البريد، حيث يقع كشك مكتبة خزانة الجاحظ اليوم كورمٍ نشازٍ وصغير)، كان لا بدّ لي من أن أسجّل واقع المبنى-المَعْلم في ذلك الحين: «معروضٌ للبيع الآن». كان -حينها- يتزيّن بيافطات صفراء مكتوب عليها بحروف حمراء كبيرة: للبيع. بعد أعوام قليلة، تحديدًا في العام 2022، أرادت مجلّة أدبيّة أميركيّة مرموقة (هي جيرنيكا) نشر الترجمة الإنجليزية للنصّ، فكان لا بد من تحديث الجملة الاستدراكيّة، لأن التحوّل/المصير المحتوم قد حلّ، وتعلمنا به الجملة الجديدة التي حلّت مكان سابقتها داخل النصّ: «هو مقهى ستاربكس وسوبرماركت كارفور الآن».

الثاني: نهاية شهر أيار من عام 2022، كنت أمشي ليلًا في منطقة الدوار السادس، وإذ ببرجيها المتروكين منذ عام 2005 عظمًا بلا لحم، رمزين للشّلل والعَطالة، يتوهّجان بإضاءة تحتلّ كامل ارتفاعيهما. عرضٌ مصوّرٌ كان مسرحه العملاق الواجهات الزجاجيّة للواقفين المُتشدّقين كبصقةٍ في جبين المدينة. حالما ابتعدت قليلًا لأتمكن من التّركيز في الصور المتتالية، تبيّنتُ صفاقة الموقف وتراجيكوميديّته في آن: كان العرض يخصّ الاحتفال بإنجازات البلاد في ذكرى استقلالها السّادس والسّبعين، يُتباهى بها على كامل مساحة ذلك الفشل العملاق، الذي يجلس منذ سنوات وسنوات فوق ما كان الحديقة العامّة، والمتنفّس الوحيد، لأهل الحي.

هيكلا برجي الدوار السادس المعدنيّة المتوقفة خلال العرض الضوئي في عيد استقلال الأردن السادس والسّبعين. المصدر: صحيفة مدار الساعة الإخباريّة.

هيكلا برجي الدوار السادس المعدنيّة المتوقفة خلال العرض الضوئي في عيد استقلال الأردن السادس والسّبعين. المصدر: صحيفة مدار الساعة الإخباريّة.

من يلومني إذًا إن أنا هربتُ إلى الذاكرة؟

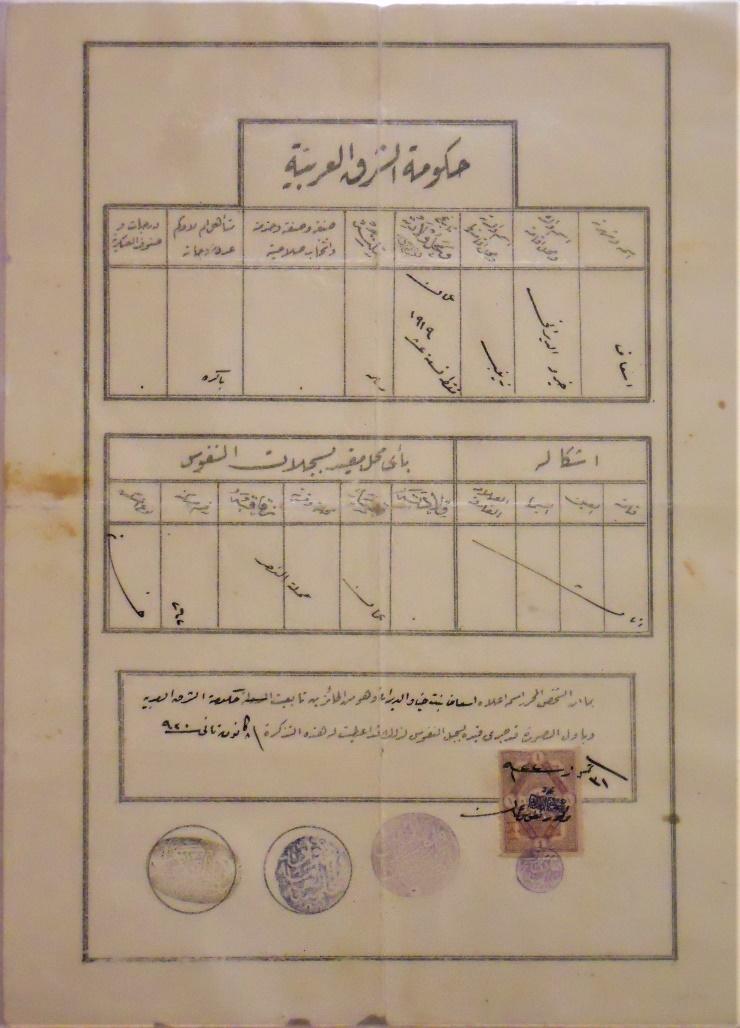

ذاكرتي عن عمّان مُركّبة متشابكة، تختلط فيها حكايات عمّتي (إسعاف خيرو الديرانيّة، المولودة في عمّان من بطن زينب حسن الديرانيّة، في يوم غير محدّد من عام 1919، في محلّة النصر، منزل رقم 262، كما تذكر شهادة ميلادها الصّادرة عن حكومة الشرق العربيّة، في ظروف لم تكن تذكر هي تفاصيلها)، بطفولة والدي (عبد الفتاح صبحي البستاني، المولود في عمّان من بطن زينب حسن الديرانيّة، ليلة الحادي عشر من كانون الأول عام 1937 في منزل العائلة الواقع على سفح جبل الأشرفيّة، على السّيل مباشرةً، في منتصف المسافة بين جسر الحمّام والمدرّج الروماني، علي يد جدّته أم سعدي الديرانيّة، قبل أن يصل جدّي بالدّاية هدى الزّاغة، والسيلُ يحدّ)، بطفولتي ويفاعتي (ولدتُ في عمّان من بطن آمال بدر الدين صلاح، ظهر التاسع من شباط عام 1975 في المستشفى الأهلي في العبدلي، على يد الدكتور جمال الشاعر، والثلج يندفُ)؛ ويشتبك واقعها المُتداعي مع نوستالجيا عنها تظلّ تضغط عليّ (وربّما على كثيرين غيري): شكلٌ من الارتباط المرضيّ بما ذهب وانقضى، وانطوت صفحته إلى غير رجعة.

شهادة ميلاد العمّة إسعاف خيرو الديرانيّة، عمّان، 1919. المصدر: المجموعة الخاصة للكاتب.

في نصوصي الأدبيّة المنشورة في كتبي المختلفة، نستحضر أجزاء من ذاكرة أبي، وبعضًا من ذاكرتي، أما هنا، فسنستحضر ذاكرة عمّتي، التي عاينتُ من خلالها نساء المدينة وعوالمهنّ وحركتهنّ: لعبها مع البنات والأولاد في ساحة المدرّج الروماني (المسمّى حينها «درج فرعون») أيّام العيد؛ «الستّ ميسّر» بارود، مديرة مدرستها التي استدعتها، يومًا، من صفّها إلى الصفّ الأعلى، لتُجيب -أمام مفتّش المعارف- عن سؤال عجزت عنه إحدى الطالبات الأكبر سنًّا، ويومًا آخر لتدعك وجهها بخرقة مبلولة علّها تمسح حمرة وجنتيها -التي لم تصدّق أنها طبيعيّة- فتعاقبها؛ «الآنسة برڤين» خوتات، معلّمتها التي عرفتُ لاحقًا أنّها دوّخت شباب عمّان بجمالها الأخّاذ، وخلّدها في شعره مصطفى وهبي التلّ (عرار). ظلّ يحزّ في نفس عمّتي إخراج أبيها لها من المدرسة بعد أن أنهت الصفّ الرابع، وكانت ستصبح معلّمة إن هي أنهت الصفّ السادس، فظلّت هذه الحسرة مقيمة فيها حتى توفّيت.

تتذكّر عمّتي استغلالها زياراتها الشهريّة لأمّها، التي كانت تستمر أيامًا قليلةً بعيدًا عن رقابة أبيها الصّارمة، لتذهب مع أحد أخوتها من أمّها (أبي وأعمامي) إلى سينما البتراء، فتشاهد من بلكونها عروض ذلك الزمان، وتقع، من أوّل فيلم، في غرام فريد الأطرش. كما تحضر في ذاكرة عمّتي «الاستقبالات» التي تُقيمها نساء المدينة ويجتمعن فيها، وكانت عمّتي تعزف العود في استقبالاتها، الذي تعلّمته من زوجة أبيها (التي كانت تناديها «أختي») ناميدان أحمد صدقي الجندي (وهذه -على الأغلب- أخذت العزف عن أمّها التركيّة)، مثلما تعلّمت منها التّدخين كذلك!

ومن طرائف عمّتي أنّها عندما تزوّجت في فترة متأخّرة نسبيًّا من حياتها (منتصف أربعينيات عمرها) وغادرت جبل عمّان لتقيم مع زوجها، أوّل سنتين من زواجهما، في جبل اللويبدة، كانت تشير إلى ذلك الانتقال المؤقت بـ«الغربة»، وتقول عنها: «لمّا تغرّبنا في اللويبدة..».

بطاقة بريديّة تظهر فيها امرأة بـ«الفجّة والمنديل» تمرّ أمام المدرّج الرّوماني في عمّان، وهي من إصدار ستوديو زهراب. التاريخ غير محدد. المصدر: موقع إي باي.

ومع عمّتي نتابع تغيّر لباس أغلب نساء المدينة، ابتداءً من «الفجّة والمنديل» (في العشرينيّات والثلاثينيّات)، الأولى قطعة سوداء تغطّي الرأس والجزء العلوي من الملابس، وفوق الوجه تُسدل الثانية، وهي قماشة سوداء أيضًا، تُربط من الخلف، لكنّها شفّافة، فيما يبقى الجزء السفليّ (التنّورة الطويلة، أو «المانطو») مع قسمٍ من السّاقين ظاهرًا، مرورًا بـ«الإيشارب» منذ الأربعينات تقريبًا، وهو وشاح يغطّي الشّعر دون إخفاء كامل (يظهر منه شيء من الأمام والخلف) ويُعقد أسفل الذقن، دون أن يغطّي الملابس أي شيء، وصولًا إلى تخلّي الكثيرات عن غطاء الرأس بالكامل بعدها.

الأمّ وبعض أبنائها – زينب الديرانيّة (بـ«الإيشارب»)، إلى يسارها محمد البستاني، وإلى يمينها إسعاف الديرانيّة، وأديب البستاني، في صورة طريفة وغير مألوفة بالملابس البيتيّة، أمام منزل عائلة البستاني في جبل اللويبدة، حوالي العام 1949.

العمّة إسعاف الديرانيّة تتوسّط أخاها محمد البستاني (إلى يسارها) وزوجها محمد صالح الديرانيّة (أبو إبراهيم)، حوالي العام 1965. المصدر: مجموعة عبد الفتاح البستاني الخاصّة.

استدعاء الذاكرة هذا يصرّ على أنّ الماضي أجمل دائمًا، رغم أننا لو رأيناه بعينَيْ «الآن» فلربما قرفناه، ولَعَنَّا لحظته المُتقادمة، مثل مدينة ماوريليا، إحدى مدن إيتالو كالفينو اللامرئيّة: «..إن عظمة وازدهار حاضرة ماوريليا، عند مقارنتها بماوريليا الريفيّة القديمة، لا يمكن أن تُعوِّض عن بهاءٍ معيّنٍ مفقودٍ يمكن إدراكه الآن فقط، في البطاقات البريدية القديمة؛ بينما في السابق، عندما كانت تلك الماوريليا الريفيّة أمام عين المشاهد مباشرة، لم يكن الواحد منا ليجد أيّ شيءٍ بهيٍّ فيها على الإطلاق». لعلّها متعة الاكتشاف الأوّل الذي لا يُعاد؟ لعلّه اليقين بذهاب اللحظة إلى غير رجعة تبرّر اطمئناننا إليها (لن يأتي منها الأذى بعدُ)؟ لعلّه الوعي بعد أن نضج يشحذ سكاكينه ويشرّح حاضره فيستدعي ذلك ماضيًا مُرمْنسًا مُنَمْذَجًا؟

بالنسبة لي، كلّ ذاكرة هي ذاكرة الآن، هي استدعاءٌ انتقائيٌّ يقوم به الحاضر للماضي لأغراضٍ تخصّه، تخصّ الحاضر، وتسحب الماضي إلى لحظته الحاضرة ليجيب، أو يحاول أن يجيب، عن أسئلتها. هي عين الحاضر -المشحون بأسئلة الحياة والوجود والصراع اليوميّ من أجل البقاء- تستدعي الأمس مُغرضةً مُتقصّدة، تقارع ذاتها معكوسة في صورة الماضي الطّفل-اللامسؤول-المدهوش-السّاذج.

بطاقة بريدية من عمّان، غير محددّة التاريخ، يظهر فيها شارع الكلية العلميّة الإسلامية انطلاقًا من الدوّار الأوّل باتجاه الدوّار الثاني، ويظهر برج ساعة الكليّة الشهير أعلى يسار الصورة، ويُلاحظ الأفق الخالي تمامًا من الأبنية في المناطق الأبعد. البطاقة من إصدار مكتبة الزقيلي. المصدر: موقع إي باي.

تُرى: أيّ بهاءٍ نجده في عمّان الآن، خارج صور البطاقات البريديّة؟

لكن، وكما في هذا النصّ، تتعايش صور ذلك الماضي مع واقع المدينة الحاليّ في نسيج منفصلٍ-متّصل، متخيّل في جزءٍ منه وإن اشتقّ نفسه من وقائع شخصيّة وتاريخيّة واجتماعيّة، واتخذ أماكن حقيقيّة مسرحًا لتفاعلاته، وكأنّها نوع من الكتابة الميتا-واقعيّة التي تحاول الاستفادة من الأحداث التاريخيّة والصور الأرشيفيّة وأجزاء السيرة الذاتية كمداخل لفهم التحوّلات. الماضي المُستدعى في الحاضر مرارًا وتكرارًا وكأنه نقطة مرجعيّة هو تأكيدٌ على أننا نعيش أيضًا، مدينةً وسكانًا، لحظة التصاق وجمود هي بحدّ ذاتها لحظة تراجع، فالعالم وسياقاته القائمة على الحركة الدائبة يتجاوز الواقف الذي يصير، تلقائيًّا، خلفها.

يبقى أن أقول أن ما عاينّاه هنا هو ليس «كل» عمّان، بل هو جزء من ماضي عمّان الأصليّة التي لم تتجاوز حجم قرية أو بلدة صغيرة وامتدت حول السيل على السفوح المنخفضة لتلالها السبعة، وامتدادها اللاحق غربًا، فيما صار اسمه عمّان الغربيّة. الشرقيّة غائبة إلى حدّ كبير في هذا النص، مثلما هي غائبة بالحدّ نفسه من حياة قاطني الغربيّة، لا يرونها سوى خلفيّة لأنشطتهم، وامتدادًا مُبهمًا لمدينتهم لا يغامرون باستكشافه أو التواصل معه. هذا هو النقص الرئيسي الذي لا حلّ له عندي حاليًّا، فالكتابة تصدر عن تجارب أصيلة (فعليّة أو نفسيّة)، وأنا ابن عمّان الغربيّة وبرجوازيّتها المُتداعيّة، ولهذا، فسأظلّ بانتظار أن يكتب عن الشرقيّة أحد أبنائها.

ماذا -إذًا- عن هذه المدينة التي أستيقظُ فيها كلّ يوم؟

الصور التالية، هي جزء من الصور التي التقطها المصورة ليندا الخوري، ضمن مشروع مدينتي المشوّهة، وستكون موجودة في الكتاب. ويمكن لكم الاطلاع على المزيد من مشاريعها عبر الرابط.