تجدد الحديث عن مشاكل القطاع الخاص ودوره في النظام الصحي الأردني خلال الأشهر التي انتشر فيها وباء كورونا، وذلك حين قدرت كلف العلاج بـ1600 دينار للحالات الشديدة للّيلة الواحدة، وهذا بلا شك مبلغ يصعب على المواطن العادي تحمله. دار هذا الحديث سابقًا في حالات شبيهة أخرى، عن مرضى تأخر حصولهم على العلاج في طوارئ المستشفيات الخاصة حتى يؤمنوا دفعات مالية مسبقة كبيرة، وآخرين توفوا في مستشفيات خاصة ولم تسلم جثامينهم لذويهم حتى تقديمهم ضمانات بدفع تكاليف علاجهم الضخمة.

إلا أن هذه المشاكل التي تخرج إلى الإعلام كل فينة وأخرى، لا تمثل في الواقع إلا جزءًا يسيرًا من مشاكل القطاع الخاص، فهي ليست إلا بعض أعراض المرض الحقيقي الذي يعاني منه النظام الصحي الأردني منذ تأسيسه.

وفق نظريات الاقتصاد الصحي، لا ينبغي أن يترك النظام الصحي لأسس السوق الحر، بل لا بد أن يخضع لتدخل الدول والحكومات حتى تضمن تنظيمه بالشكل الذي يحقق فوائده ويمنع انعكاساته السلبية.[1] عند مراجعة النظام الصحي في الأردن، سنرى العديد من الآثار الإيجابية لوجود القطاع الصحي الخاص، ولكننا سنرى كذلك آثارًا سلبية خطيرة ناجمة عن تركه دون تنظيم ودون تدخل كافٍ من الحكومة، وسنرى انعكاسات خطيرة لذلك على القطاع الصحي العام، منها التنافس غير العادل على الموارد المالية والبشرية -خاصة الأطباء- واستحواذ القطاع الخاص عليهما، فضلًا عن الهدر العالي في الإنفاق في القطاع الخاص، حتى بات وجوده بشكله الحالي تحديًا بحد ذاته.

إن النظم الصحية تهدف في الأساس إلى توفير الرعاية الصحية للمرضى حيث يحتاجونها ودون أن يسبب لهم ذلك ضائقة مالية، ويمكن قياس تحقيق هذا الهدف إمّا باستخدام معايير صحية مجتمعية مثل «العمر المتوقع للسكان» و«نسب الوفيات التي يمكن اجتنابها» وغيرها، أو باستخدام معايير صحية اقتصادية مثل «كفاءة النظم الصحية» و«مؤشرات الحماية الصحية المالية» و«نسب الهدر في الإنفاق» وغيرها. أمّا معايير مثل «نسب الأرباح» و«نسب التشغيل» وغيرها من المعايير الاقتصادية التقليدية، فلا مكان لها في تحديد نجاح النظم الصحية من فشلها، ولا تستخدم في علوم الاقتصاد الصحي بشكل عام.

الرعاية الصحية في ضوء اقتصاد السوق

يقوم اقتصاد السوق على فكرة أن الأسعار تتحدد بناءً على العرض والطلب في ظل منافسة بين مقدّمي الخدمة، دون احتكار، ودون تدخّل حكومي. لكن القطاع الطبي لا يمكن أن يترك لـ«ينظّم نفسه بنفسه» وفق مبادئ السوق الحر، لعدّة أسباب، منها أن المريض والطبيب «مقدم الخدمة» لا يتساويان في المعلومات حول «الخدمة» المراد شراؤها، فالمريض لا يعلم كثيرًا عن مرضه ولا عن أسباب الأعراض ولا عن سبل العلاج، فيقوم مقدم الخدمة بتحديد كل ذلك نيابة عنه، لتتشكل بناء على ذلك علاقة وكالة تنفي فصل العرض عن الطلب. كذلك، سيواجه الطبيب مشكلة عدم اليقين في الخدمة المقدمة، لأن المرضى قد يتشابهون في الأعراض ولكن يختلفون في طبيعة الفحوصات والإجراءات والعلاجات اللازمة لهم، فليست الخدمة الصحية محددة كما هي في الأسواق الأخرى. كذلك تتفاوت قدرة المرضى على سداد كلف الخدمة الصحية، وهذا يتسبب بحالة من غياب العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية وربما منع بعض المرضى من تلقي الرعاية الصحية حتى في الحالات الطارئة، وفوق ذلك فإنه قد يدفع بعض المرضى إلى الفقر أو الإنفاق الكارثي أو الاقتراض، كما رأينا مؤخرًا في كلف علاج مرضى كورونا. يضاف إلى كل ما سبق، اعتماد الرعاية الصحية على عدة احتكارات ضرورية لنجاحها، منها احتكار تقديم الخدمة لفئة الأطباء مثلًا، والعقود الاحتكارية العالمية التي تحصل عليها شركات الدواء لإنتاج أدوية بعينها تصل إلى عشرين عامًا.[2]

كل ما سبق هو من مظاهر الإخفاق التي يتعرض لها القطاع الصحي الخاص فيما لو تُرِك يُنظم نفسه بنفسه، مما يستدعي تدخل الدولة لضبط عملية تمويل وتقديم الخدمة الصحية. فالصحة ليست خدمة عادية، بل هي حق من حقوق الإنسان، وعنصر أساسي من عناصر تقدم وتطور الدول والمجتمعات، وغياب الحالة التكافلية فيها يضع المجتمعات في مأزق أخلاقي خطير.

لهذا السبب، نجد في أغلب دول العالم الرأسمالي المتقدم، باستثناء الولايات المتحدة، دورًا مختلفًا للقطاع الخاص عما هو معهود لدينا. فاليابان مثلًا، ألغت بالقانون وجود المستشفيات الخاصة الربحية كليًا، فكل المستشفيات وكل مقدمي خدمة التأمين الصحي غاياتهم غير ربحية (مبدأ عدم الربحية).[3] أما في المملكة المتحدة والتي تطبق النظام الصحي الوطني، تقوم الحكومة بتوفير الخدمة الصحية لكافة المقيمين على الأرض البريطانية من خلال نظام صحي عام تقوم بتمويله من أموال الضرائب. وتنظّم القطاع الخاص في إطار ضيق لتقديم خدمات لا تقدمها الحكومة، مثل عمليات التجميل والخدمات الفندقية الفارهة، أو في نطاق العاملين الصحيين الذين تقوم باستئجار خدماتهم لتغطية النقص داخل المرافق الصحية العامة.[4]،[5] أما ألمانيا فتطبق ما يسمى بالنظام البسماركي (وهو أحد أشكال التأمين الصحي الاجتماعي)، حيث تفرض الحكومة الألمانية التأمين الصحي الإلزامي الذي تديره من خلال المؤسسات الحكومية، بينما تعتمد اعتمادًا رئيسيًا على القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية وفي بيع بواليص التأمين للأفراد. وهكذا تبقى الحكومة الألمانية هي التي تدير العملية من خلال تمويل عام موحد يضبط فيه الإنفاق، وتحدد من خلاله نوع ونوعية الخدمة الصحية، وتضمن لجميع المقيمين على أرضها الحصول على خدمة صحية متساوية.[6]

في الأردن، يشكل القطاع الخاص نظامًا صحيًا متكاملًا ومنفصلًا عن النظام الصحي العام، وذلك عبر أركانه الثلاث: مقدم الخدمة أي المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والمختبرية الخاصة، وممولها أي جيب المريض أو شركات التأمين الخاصة، ومتلقيها وهو المريض. يخضع هذا النظام الصحي الخاص لأحكام السوق ورأس المال، وهو هنا يتشابه إلى حدٍ كبير مع النظام المطبق في الولايات المتحدة.

متى ظهر القطاع الصحي الخاص في الأردن ومتى توسّع؟

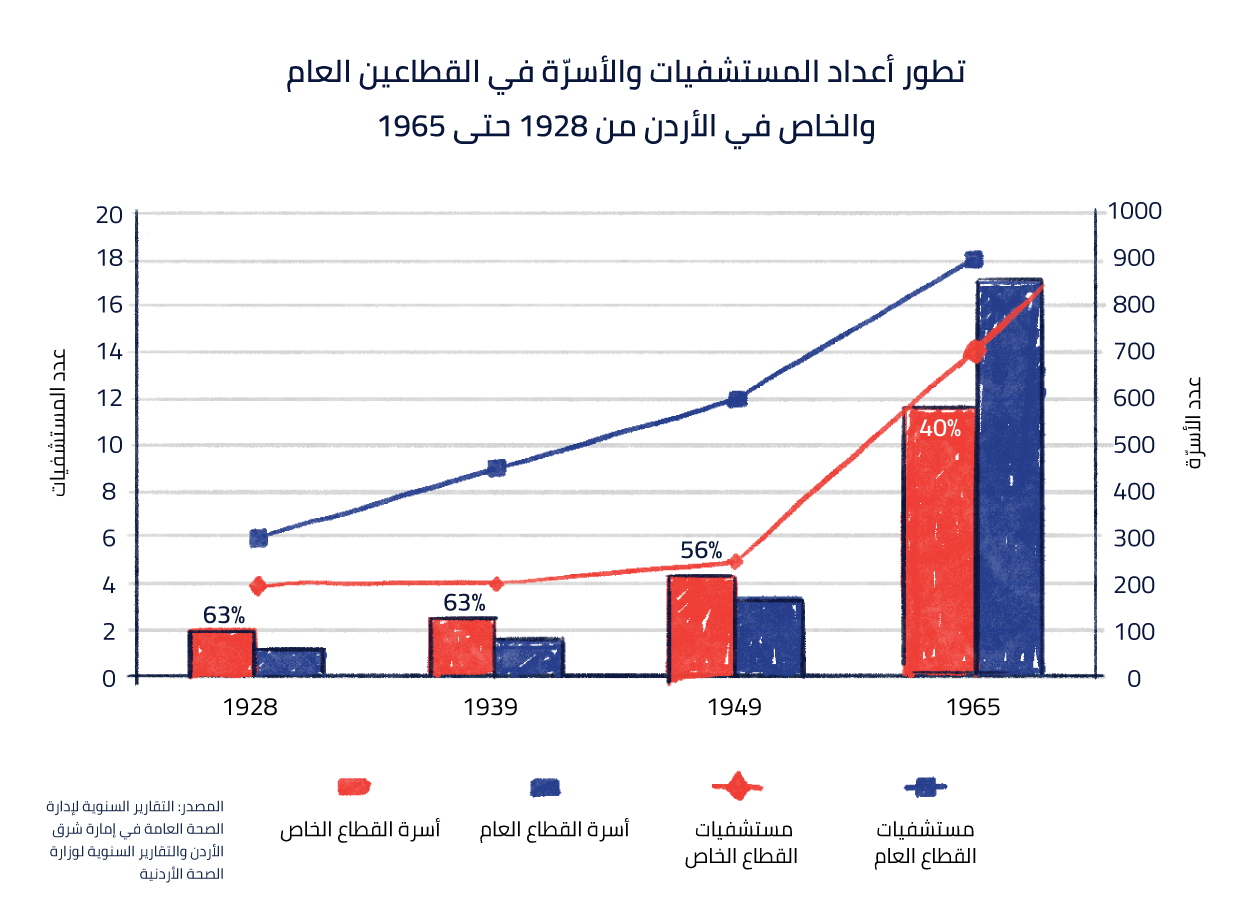

كانت أوائل المستشفيات في منطقة شرق الأردن في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين من تأسيس الإرساليات التبشيرية، في السلط وعمّان والكرك، تبعها ظهور مستشفيات خاصة مملوكة لعدد من الأطباء. أمّا أول المستشفيات العامّة فكان المستشفى البلدي في عمّان، والذي تأسس عام 1922.[7] وصل مجموع المستشفيات الموجودة في شرق الأردن عام 1928 عشرة مستشفيات تضم 161 سريرًا (ستة مستشفيات حكومية بـ60 سريرًا، وأربعة خاصة بـ101 سريرًا) مع الفارق الكبير في مستوى الخدمة بين المستشفيات الحكومية والخاصة.[8]

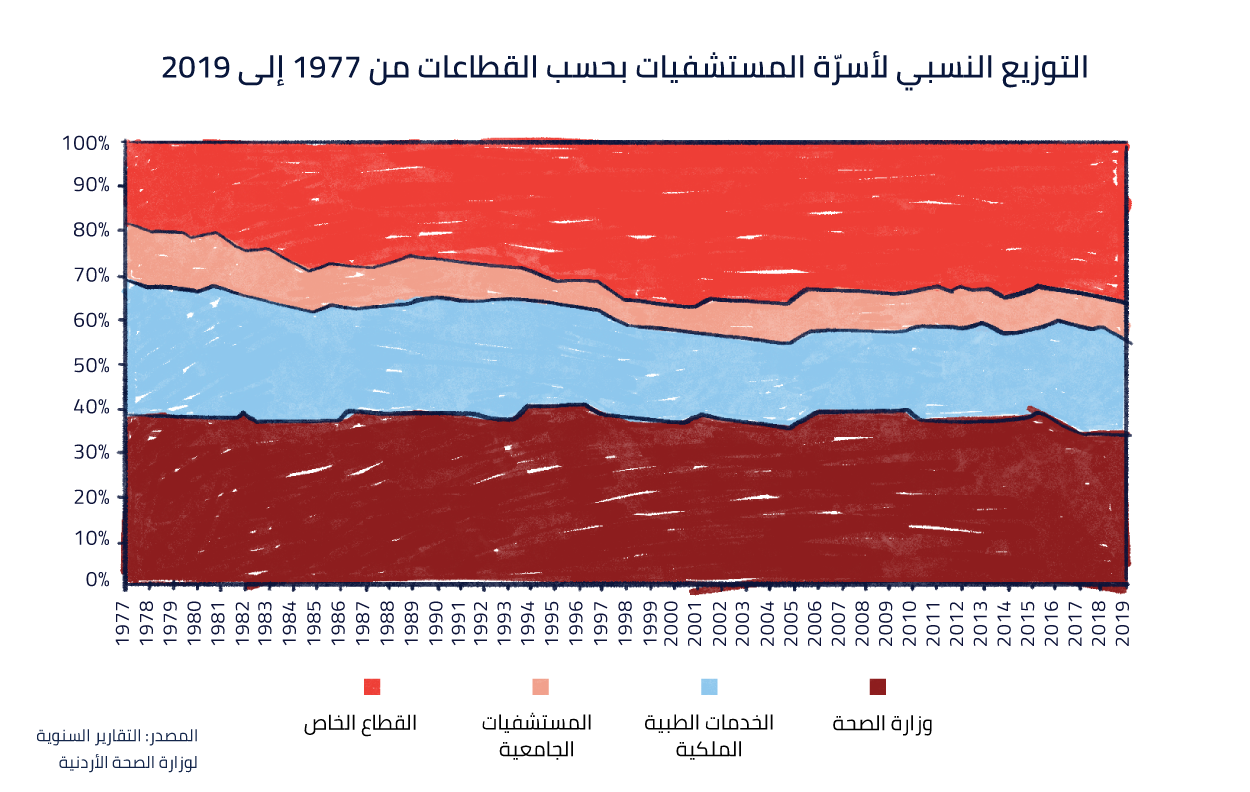

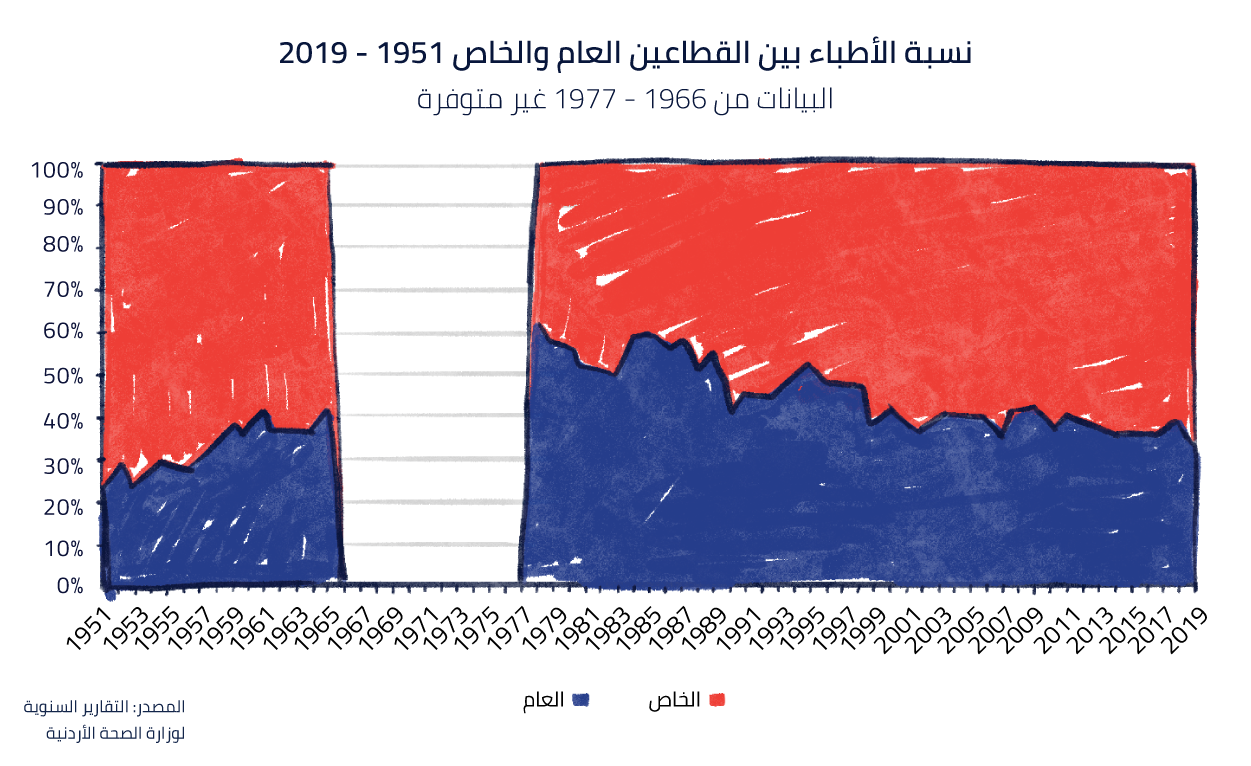

بقي نمو مستشفيات القطاعين العام والخاص بطيئًا خلال ثلاثينيات وحتى خمسينيات القرن الماضي، ومنذ تأسيس الدولة وحتى منتصف القرن المنصرم حافظ القطاع الخاص على مشاركته بالنسبة الأكبر من عدد الأسرة، إلا أن سعي القطاع العام إلى زيادة الإنفاق لإنشاء وتوسعة المستشفيات غيّر من هذه المعادلة، حتى فاقت أعداد أسرة القطاع العام نظيراتها في القطاع الخاص عام 1965. على أن النقلة النوعية حدثت في السبعينيات، حين تم افتتاح مستشفى الجامعة الأردنية ومدينة الحسين الطبية عام 1973، حتى بلغت نسبة أسرّة القطاع العام إلى مجموع الأسرّة في الأردن 82% عام 1977، ومثّلت هذه أقصى نسبة موثقة لدينا من حصة المستشفيات العامة من مجموع الأسرة.[9]

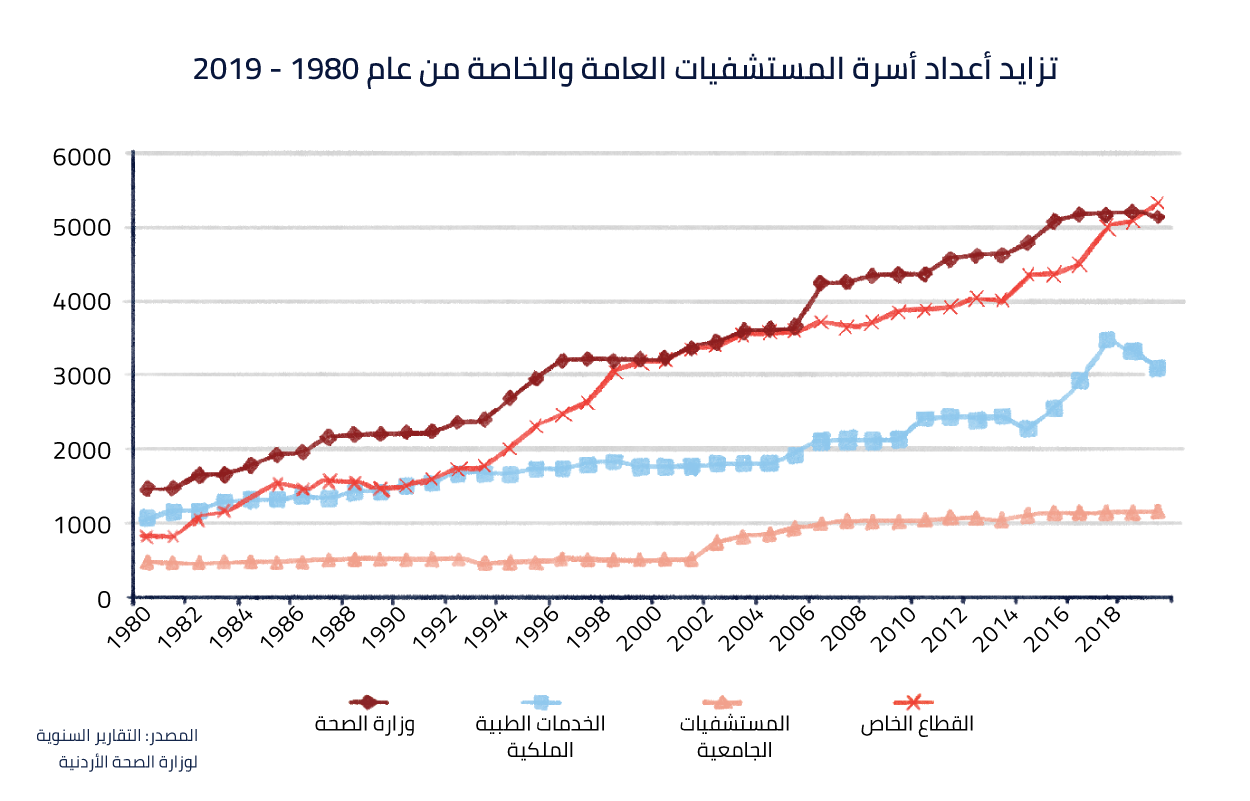

وخلال العقود الأربعة الماضية، استمر عدد أسرة المستشفيات الخاصة بالازدياد بوتيرة مرتفعة (110 أسرة سنويًا)، تحاكي الزيادة في القطاع العام (171 سريرًا سنويًا لكل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية)، حتى استقرت حصة القطاع الخاص لتتراوح بين 33% – 37% من مجموع أسرّة المستشفيات في الأردن خلال العقدين الأوليين من الألفية الثانية.

ولعل توسّع القطاع العام يفسّر بالتوجه الحكومي لزيادة أعداد المستشفيات والأسرة في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن العناية التي أوليت للخدمات الطبية الملكية والإنجازات التي حققتها على المستوى المحلي والإقليمي، إضافة إلى قانون أعطى الخدمات الطبية حق استخدام الأطباء الجدد لمدة سنتين قبل السماح لهم بالممارسة الخاصة، مما وفر الكوادر الطبية اللازمة.[10] وكان لإقرار قانون مشروع معالجة العائلات (التأمين الصحي العسكري حاليًا) عام 1963 وقانون التأمين الصحي المدني عام 1965 أثره في زيادة أعداد المراجعين للمستشفيات والعيادات الطبية والمراكز الصحية، وبالتالي الحاجة لزيادة الإمكانيات اللازمة لتغطية احتياجاتهم.[11] في المقابل، وبنفس الطريقة، ساهم دخول شركات التأمين الخاصة منذ مطلع التسعينات في زيادة التمويل وبالتالي زيادة الإنفاق على القطاع الخاص وتوسعه،[12] وكذلك كان لتحول الأردن إلى نقطة استقطاب للسياحة العلاجية دور مهم في نمو وازدهار القطاع الخاص.[13]

على أن العامل الأهم والرئيس في نشوء وتمدد القطاع الصحي الخاص هو السماح بوجوده ابتداءً دون خضوعه لإجراءات تنظيمية كافية. فطالما سُمِح بوجود القطاع الخاص سيبقى هناك مجموعة من المرضى الذين يفضلون العلاج فيه لتحصيل خدمة ذات جودة أعلى، طالما لديهم القدرة المالية على السداد، ولذا سيسعى القطاع الخاص إلى تطوير نفسه وزيادة جودة ونوعية الخدمة المقدمة في سياق المنافسة بين المستشفيات والمؤسسات.[14]

هل انسحبت الدولة من الرعاية الصحية؟

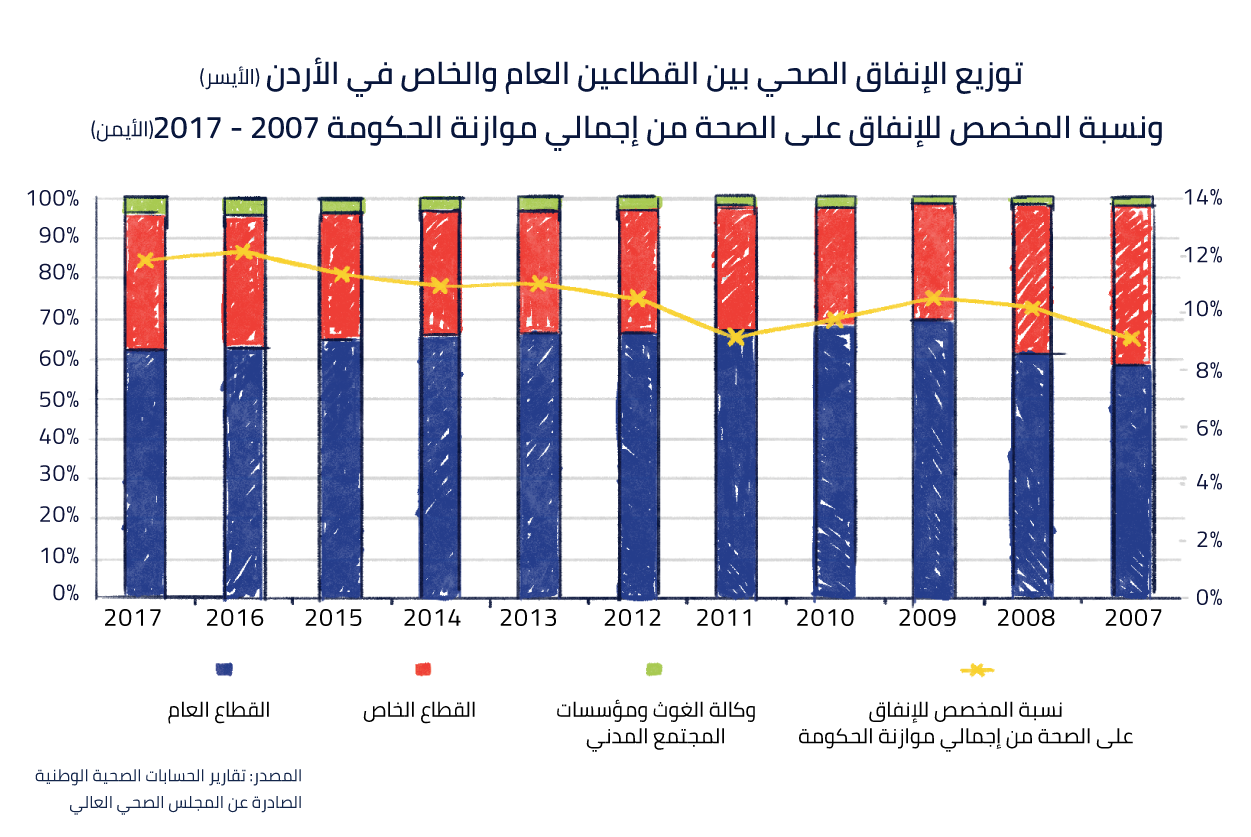

خلال التحضير لهذا المقال، كنا قد رصدنا آراء بعض الخبراء والمعنيين بالشأن الصحي حول توجه الدولة نحو الانسحاب من الرعاية الصحية لصالح القطاع الخاص وتحذيراتهم المتكررة من خصخصة القطاع العام. قد يوحي ذلك بأن إنفاق الدولة على القطاع الصحي (الكمي وكنسبة من الموازنة) قد تراجع، أو أن عدد الأسرة أو الكوادر قد انخفض، وقد كان لدينا نوع من الميل نحو هذه النظرية، إلا أننا بعد تحليل البيانات على مدى العقود الماضية والملاحظات الواردة في تقارير وزارة الصحة لم نجد ما يؤيد هذا التوجه، بل على العكس من ذلك نجد أن الدولة ما فتئت تزيد من إنفاقها على القطاع الصحي كنسبة من الموازنة العامة من 9.1% إلى 11.8% بين العامين 2007 إلى 2017، وحتى انخفضت نسبة الإنفاق الصحي في القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق على الصحة في ذات الفترة من 40.3% إلى 33.8%.[15] إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل العلاج المجاني لكل من الأطفال دون ست سنوات وكبار السن فوق 60 عامًا، والأسر الفقيرة، وأولئك الذين يصابون بأمراض ذات كلف عالية مثل السرطان وغسيل الكلى وغيرها. هذا فضلًا عن التزام الحكومة الأردنية مع منظمة الصحة العالمية في عام 2018، إذ وقعت مع دول الإقليم الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030.

ولكن بالمقابل، وبدلًا من الانسحاب، نجد أن الدولة ومنذ التأسيس كانت قد تركت حيزًا لم تدخله مطلقًا، وهو حيز تنظيم القطاع الخاص، فقد نشأ القطاع الخاص بشكل منفصل عن القطاع العام، كطرف يقدم الرعاية الصحية لمرضى لا يغطيهم القطاع العام، ويتحصل على تمويله بشكل منفصل أيضًا. ونرى أن الدولة تركت كثيرًا من حوكمة القطاع الخاص إلى نقابة الأطباء (التي تأسست عام 1954)، فالنقابة هي المسؤولة عن تسعيرة الخدمة الصحية في القطاع الخاص وهي المعنية بضبط المهنة فيه، ونقيب الأطباء بنص القانون لا ينبغي أن يكون عاملًا في القطاع العام. إن نظرية انسحاب الدولة من الرعاية الصحية تفترض وجود استراتيجية تحكم شكل النظام الصحي، وهذا ما لم نجده بتاتًا، بل وجدنا أن نشأة القطاع الخاص وتوسعه تمت بمعزل عن القطاع العام ومن دون أن تحكمها أي استراتيجية حكومية معنية بهذا القطاع لا للانسحاب من الرعاية الصحية ولا لغيره، والظروف التي أدت إلى توسع القطاع الخاص كانت محكومة بتطور سوق الرعاية الصحية الخاص بشكل ذاتي. وما لبث القطاع الخاص أن ازداد حجمه بشكل متناسب مع توسع الدولة ككل، حتى أضحى ينافس القطاع العام على الموارد المالية والبشرية ويمتلك من المصالح والأدوات ما يعينه على عرقلة أي إصلاح لشكل المنظومة الصحية.

وبينما وجدنا تعليقات كثيرة في تقارير وزارة الصحة السنوية حول الآثار السلبية التي تركها وجود القطاع الخاص، إلا أننا لم نجد أي دلائل على توجه الحكومة توجهًا جادًا لعلاج هذه الإشكالية، حتى بعد أن تجاوز القطاع العام مرحلة التأسيس في سبعينيات القرن المنصرم.

التمويل والتأمين الصحي الخاص، بين الغياب الحكومي وضرورات السوق

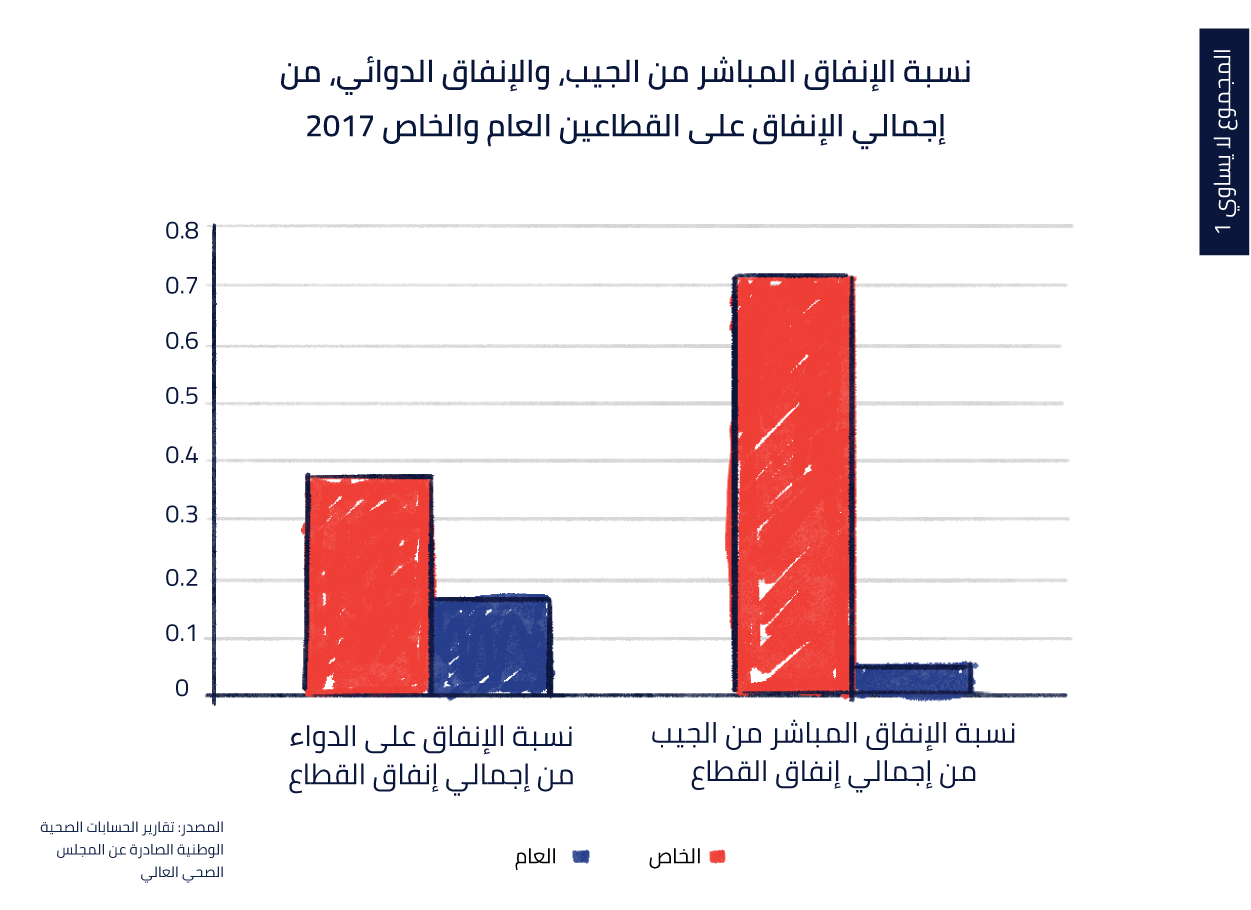

يختلف التأمين الصحي الخاص عن التأمين الصحي الاجتماعي، فالتأمين الاجتماعي يقوم على مبادئ التكافل، إذ تتناسب أقساطه مع دخل الفرد المؤمن -أي يرتفع القسط كنسبة مع ارتفاع الدخل- وتديره أجهزة الدولة في العادة وحدها أو بالتعاون مع القطاع الخاص. بالمقابل، يقوم التأمين الخاص أو الاختياري على مبادئ السوق، وترتفع أقساطه مع ارتفاع مخاطر الفرد المؤمن الصحية.[16] ومثلما تلكأت الحكومة عن الدخول في الحيّز الذي يشغله القطاع الخاص كمقدّم للخدمة الصحية، تلكأت كذلك في الدخول لحيّز تمويل الخدمة الصحية. فمنذ عام 1980 وضعت عدة مشاريع لدى وزارة الصحة ووزارة التخطيط ورئاسة الوزراء لتأسيس تأمين صحي وطني شامل،[17] إلا أنها وبعد مرور أربعة عقود لم تتحقق بعد. ولا زلنا نجترح المشروع تلو الآخر، حيث كان آخرها الحزمة الرابعة التي أطلقت في عهد حكومة الرزاز، ولا يزال نحو 28% من الأردنيين دون تأمين صحي.[18] وبسبب هذا الغياب الحكومي، لم ينشأ في الأردن تأمين صحي اجتماعي، وتأخر تطور التأمين الصحي الخاص إلى التسعينات، إذ نشأ كضرورة فرضتها حاجات السوق الحر على شكل فرصة للربح، دون أي مبادرة أو تشجيع من الحكومة، والدليل على ذلك غياب القوانين والتعليمات الناظمة لهذا القطاع. ومع هذا، لا تزال النسبة الأكبر من الإنفاق الصحي في القطاع الصحي الخاص ممولة من خلال أقل أشكال التمويل تطورًا، أي من جيب المريض مباشرة (72%)، كسائر الأنظمة الصحية التي ما زالت في طور النمو والتأسيس.

أما بالنسبة لشركات التأمين الصحي الخاصة، فقد بلغت قيمة الأقساط التي تحصل عليها من المواطنين 189 مليون دينار عام 2019،[19] علمًا أن التقارير الصادرة عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين لا تشمل عددًا كبيرًا من صناديق التأمين الصحي الخاص، مثل تلك التي تديرها النقابات العمالية أو بعض الشركات الخاصة الكبيرة. وتشير التقارير الصادرة عن اتحاد تنظيم التأمين إلى تضاعف حجم الأقساط مرتين ونصف منذ العام 2009. وهذا يدل على أن أعداد المستفيدين من التأمين الصحي الخاص تضاعفت بهذه النسبة خلال العقد الماضي، بشكل متزامن مع سياسة الخصخصة، والتي أدت إلى انضمام عدد كبير من الموظفين إلى القطاع الخاص، ليشكل التأمين الطبي اليوم ثاني أكبر نوع تأمين بعد تأمين المركبات الإلزامي، وثاني أكبر نوع تأمين من ناحية الأرباح بعد تأمين الحياة. أي أنه رغم دوره المحدود في تمويل النظام الصحي، ورغم الآثار السلبية لوجوده، إلا أنه أصبح يمثل مدخلاً جديدًا على خط الرعاية الصحية لأطراف رأسمالية قوية، ستتدخل مرارًا في النظام الصحي لحماية أرباحها، دون أن يكون لها حافز لإصلاح النظام الصحي، وقد رأينا الخلافات التي حدثت بينها وبين الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء.[20]

وبطبيعة الحال، فإننا نتوقع أن تزداد تدخلات شركات التأمين مستقبلًا بالتوازي مع ازدياد أعداد المؤمنين وبالتالي ازدياد حجم التمويل المتأتي من خلالها وازدياد حجم أرباحها.

ورغم حصول الأفراد المؤمنين على تأمين صحي من خلال شركات التأمين الخاصة، إلا أنه لا قوانين تحدد نوعية العلاجات الأساسية التي يحصل عليها الفرد، وهكذا تترك حقوق المريض الأساسية هذه لطبيعة عقد التأمين بين الشركة والفرد، وكثيرًا ما تحدد بناءً على نقاشات ومفاوضات بين الشركة والفرد، تبعًا للحالة المرضية في حينها. إن استمرار هذا الوضع المواتي للشركات يشكل مصلحة لها من جهة، وعامل آخر من عوامل تردي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص.

تجلي صور فشل السوق الناتج عن القطاع الصحي الخاص في الأردن

رغم الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الصحي الخاص، سواء في إمداد المملكة بالأسرة والعاملين الصحيين كالأطباء وغيرهم، أو في تطوير ممارسة الطب بشكل عام، وازدهار السياحة العلاجية في أحد مراحله، إلا أن كل هذه الفوائد لا تخفف من آثاره السلبية على النظام الصحي الأردني ككل. فالقطاع الصحي الخاص له آثار كثيرة تؤثر سلبًا على قدرة القطاع الصحي العام على الاستمرار من جهة، وعلى قدرة المريض الأردني على الوصول إلى العلاج من جهة أخرى.

- أولًا: تباين الأهداف والتنافس على الموارد المالية والبشرية

تختلف أهداف القطاع الخاص عن أهداف النظم الصحية، فبينما يسعى الأول إلى تحقيق الأرباح، يسعى اللاحق إلى «حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك»، بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة.[21]

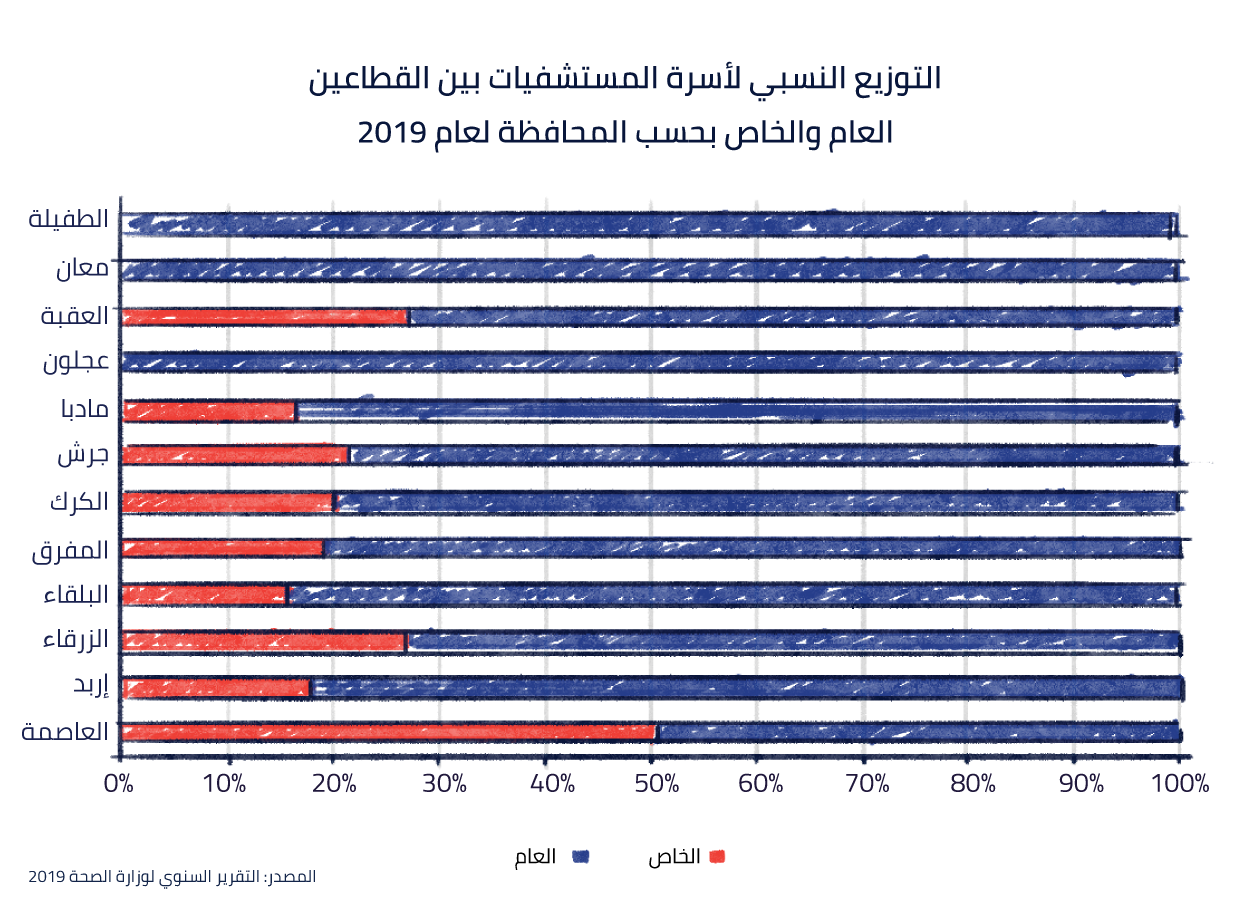

فمثلًا، تتركز المستشفيات الخاصة المدفوعة لتحقيق الأرباح في العاصمة عمان (51% من مجموع أسرة المستشفيات عام 2019)، ثم في المدن الكبرى مثل إربد والزرقاء، في حين تخلو محافظات بأكملها من تلك المستشفيات، مثل عجلون والطفيلة ومعان. أي أن القطاع الصحي الخاص لا يتوزع جغرافيًا بحسب الحاجة إليه، بل بحسب قدرته على تحقيق الأرباح. هذا النسق لا يقتصر على التوزع الجغرافي فقط، بل نلحظه إذا عاينّا نوع الخدمات المقدمة؛ فالقطاع الصحي الخاص يتجنب تقديم الخدمات الصحية الوقائية، وغيرها من الخدمات ذات الكلفة العالية والمردود المالي الضعيف. هذا يعني أن القطاع العام يتحمل عبء هذه الخدمات وحده، بينما ينافسه القطاع الصحي الخاص وربما يتفوق عليه في تقديم الخدمات ذات المردود المالي العالي.

ويمكن أن نلحظ هذا التعارض في الأهداف والتنافس غير العادل عند تشكيل المؤسسة الطبية العلاجية عام 1987، كحلّ إصلاحي للتباين في مستويات الخدمة بين مؤسسات القطاع العام وزيادة كفاءتها، إذ حاولت أن تجمع بين مستشفيات القطاع العام في مؤسسة واحدة، إلا أنها ما لبثت أن أغلقت بعد ثلاث سنوات. وينقل الدكتور عادل الزيادات ما يشير إلى تخوف نقابة الأطباء من منافسة المؤسسة للقطاع الخاص، الذي استثمر عشرات الملايين في بناء مستشفياته، ومطالبتهم بإشراك نقيب الأطباء في مجلس الإدارة، الأمر الذي دفع مدير المؤسسة آنذاك إلى طمأنة القطاع الخاص تجاه أهدافها.[22] يقتضي الإنصاف أن نشير هنا إلى أن عوامل إغلاق المؤسسة الطبية العلاجية كانت داخلية في المقام الأول، بسبب ما وصفه أحد معاصريها بـ«عدم التعاون من قبل المؤسسات الأم وزارة الصحة والقوات المسلحة والجامعة الأردنية».[23]

لقد أدى التنافس غير العادل ما بين القطاعين العام والخاص إلى استحواذ القطاع الخاص على 34% (867 مليون دينار) من مجمل الإنفاق الصحي السنوي في الأردن لعام 2017، وهذا الرقم الضخم وحده كافٍ لشرح أسباب ارتفاع الإنفاق الصحي في الأردن، دون أن ينعكس على الخدمة التي يحصل عليها أغلب الأردنيين. وبينما يشكل الإنفاق المباشر من الجيب نسبة 72% (622 مليون دينار) في القطاع الصحي الخاص، يشكل هذا الإنفاق المباشر من الجيب نسبة 5.8% فقط من مجمل الإنفاق في القطاع العام،[24] وهذا مؤشر على حالة التنافس غير العادل على الموارد المالية من جهة، وعلى غياب العدالة في نظامنا الصحي، حيث يوجد أفراد لا يحصلون على علاجات أساسية لضعف التمويل في القطاع العام، بينما يحصل آخرون على علاجات غير أساسية وعالية الكلفة في القطاع الصحي الخاص.

- ثانيًا: سحب الموارد البشرية

كتب الدكتور جميل التوتنجي، أول وزير صحّة في الأردن، مقارنًا بين ظروف العمل الصعبة التي كان يعمل فيها مطلع القرن الماضي وظروف عمل الأطباء عام 1959، ومتعجبًا من استنكاف الأطباء إذا تم تكليفهم بالذهاب إلى الجنوب عند التعيين، «مما اضطرني على سن قانون يعطي الصلاحية التامة لوزير الصحة بأن يمتنع عن تصريح الطبيب الجديد ما لم يقبل العمل في المحل الذي يعينه له لمدة سنة أو سنتين، ولولا هذا القانون لما قبل طبيب الخدمة في الحكومة أو الجيش أو حتى الإغاثة».[25]

يلخص هذا أحد أهم مظاهر التنافس غير العادل بين القطاعين العام والخاص، إذ ينجح القطاع الصحي الخاص في جذب الكوادر البشرية الأكثر تأهيلًا لارتفاع أجوره، مما يفرغ القطاع العام منها، ويرفض أطباء العمل في أماكن هي في أمس الحاجة إلى أطباء. ورغم أن القانون الذي سنه التوتنجي قد ساهم في تغطية وزارة الصحة والخدمات الطبية بالكوادر الصحية من أطباء وأطباء الأسنان وصيادلة، إلا أن كثيرين منهم كانوا يتركون الخدمة العامة بعد مضي المدة الإلزامية.[26] إضافة إلى ذلك، كان العديد من الأطباء يعملون في الحكومة ساعات الدوام الرسمي ثم يعملون في عياداتهم الخاصة، فصدر عام 1965 نظام التأمين الصحي المدني الذي يوفر علاوة للأطباء، وبموجبه يغلقون عياداتهم الخاصة لقاء تفرغهم للعمل في القطاع الرسمي.

فمن حيث أراد هذا النظام علاج حالة التنافس غير العادل الناجمة عن الفجوة الهائلة في الأجور وحرية حركة الأطباء بين القطاعين العام والخاص، فإن تقييد حركة الأطباء دون تعويض مادي يقارن مع الدخل في القطاع الخاص، أدى إلى هجرة الأطباء من وزارة الصحة بعد تحصيلهم لشهادة الاختصاص الفرعي. فمثلًا، ابتعثت الوزارة 2800 طبيب خلال الفترة بين الأعوام 2000 و2018، ولكن لم يعد منهم سوى 660 طبيبًا فقط، والبقية استنكفوا. وفي خضم هذه المنافسة الشرسة، تكاد تخلو وزارة الصحة الآن من أصحاب الاختصاصات الفرعية، حتى بلغ الأمر بالوزارة أن تفكر جديًا بالتعاقد مع أخصائيين عرب، رغم الوفرة الكبيرة من الأطباء في القطاع الخاص.

منذ سبعين عامًا لم يتغير شيء في هذه العلاقة بين القطاعين العام والخاص. وظل القطاع الخاص يحتفظ بأغلب الأطباء باستثناء فترة محدودة وبقدر محدود في السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم.[27]

لم تكن عوامل الجذب هي الوحيدة التي أدت إلى هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص، إذ إن الإحالات إلى التقاعد بعد الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية تدفع الأطباء، خاصة ذوي الخبرات والتخصصات الدقيقة، إلى العمل في القطاع الخاص. وكذلك، فإن نظام الخدمة المدنية يساوي بين الأطباء من نفس الرتبة في مقدار الرواتب والحوافز، بغض النظر عن مستوى الجهد والخطورة، بل والكفاءة وجودة الخدمة، مما يلغي الحافز للاستمرار في الإنجاز، ويدفع الطبيب للعمل في القطاع الخاص. طبعًا لا يخفى تأثير هجرة الأطباء إلى دول الجوار، وربما عوامل أخرى طاردة لا يتّسع هذا المقال لاستيعابها.

- ثالثًا: الهدر

يتميز القطاع الخاص بكفاءته العالية وانخفاض نسب الهدر فيه، مقارنة بالقطاع العام، إلا أن الوضع معكوس تمامًا في قطاع الرعاية الصحية، فالاقتصاد الصحي يتنبأ بهدر عالٍ ينتجه القطاع الخاص. مثلًا، ينتج التأمين الصحي الخاص هدرًا خاصًا به على شكل أرباح الشركات وكلف إدارة هذا التأمين، فنسبة 11.4% (21.5 مليون دينار) من هذا «الإنفاق الصحي» المتأتي من خلال شركات التأمين، يذهب على شكل كلف لإدارة هذا الإنفاق، و3% (5 مليون دينار) يذهب على شكل أرباح لشركات التأمين،[28] وهذه نسب مرتفعة إذا ما قارنّاها بالتأمين الاجتماعي الذي يمتنع عن تحقيق الأرباح بالكامل، وتنخفض فيه كلف الإدارة لأنه لا يعمل على تجنب المخاطر، بل على تجميعها ومشاركتها.[29]

ما ينتج هدرًا آخر، هو حين يقوم المؤمنون في القطاع الصحي الخاص بتلقي العلاج في القطاع الصحي العام. فرغم أن التأمين الصحي الخاص يتلقى مساهمات الأفراد كأقساط شهرية مستمرة لعشرات السنين، إلا أن هؤلاء الأفراد ينتقلون للعلاج ضمن القطاع الصحي العام، الذي لم يحصل منهم على مساهمات مالية طيلة فترة عملهم، وذلك بمجرد بلوغهم 60 عامًا، أو حين يحتاجون علاجات عالية الكلفة مثل السرطان أو غسيل الكلى، أو في الجوائح، والتي تحجم شركات التأمين عن تغطية كلفها أو تحدد سقف الإنفاق فيها، فيضطر المرضى إلى طلب الإعفاء للعلاج في القطاع العام. بمعنى آخر، بينما يحصل القطاع الصحي الخاص على مساهمات الأفراد، يتحمل القطاع الصحي العام كلف علاج نفس الأفراد، مما يؤثر على قدرته على الاستمرار. هذه الظاهرة ليست خاصة بالأردن بالمناسبة؛ فالأدبيات العلمية تبيّن أنه في ظل نظام السوق ستسعى شركات التأمين إلى تخفيف مخاطر خسارتها، عبر تأمين الأشخاص ذوي الصحة الجيدة والامتناع عن تأمين الأشخاص الأكثر عرضة للمرض،[30] مما يحتم تحقيق الأرباح للشركات التي تقوم بهذه الممارسة بينما تفلس صناديق التأمين التي ستضطر وقتها لتحمل كلف علاج أولئك الأشخاص وحدها، وهو في الحالة الأردنية سيكون القطاع الصحي العام. هذه الظاهرة ستظهر بشكل أكثر خطورة مستقبلًا لأن كلف العلاج في ازدياد متسارع على مستوى العالم. فبعكس باقي الأسواق؛ اقترن التقدم التكنولوجي في العلاجات الصحية بارتفاع الكلف بدلًا من انخفاضها، حتى وصلت أسعار العلاجات الجينية لبعض أنواع السرطانات إلى نصف مليون دولار للجرعة،[31] وستستمر هذه الأسعار بالارتفاع في المستقبل القريب على الأقل. هذه يعني أردنيًا أن التأمين الصحي الخاص سيسعى إلى الامتناع عن تأمين المزيد من الأمراض، تاركًا عددًا أكبر من الناس دون تأمين صحي. بطبيعة الحال، إن أزمة ارتفاع كلف العلاجات الصحية المتقدمة تتجاوز الأثر على التأمين الصحي الخاص، لأن الحكومة والأفراد أيضًا لن يستطيعوا تغطية كلفه، مما يستدعي حوارًا أوسع لاستباق هذا الإشكال المستقبلي.

ولا يقتصر الهدر على التأمين، بل هو موجود أيضًا عند مقدم الخدمة الصحية. فعلاقة الوكالة ما بين مقدم الخدمة (الطبيب) والمستخدم (المريض)، والتي تنفي استقلال العرض عن الطلب، تنبئنا بأن مقدم الخدمة سيسعى إلى تقديم علاجات لا حاجة للمريض بها وذلك لزيادة أجره. وبينما قامت أغلب الدول التي ينشط فيها القطاع الخاص بتطوير آليات شراء للخدمة، تمنع حصول هذا الأمر مثل استخدام مجموعات التشخيص (diagnosis related groups)،[32] إلا أننا في الأردن ما زلنا نستخدم الآلية الأسوأ، وهي محاسبة مقدم الخدمة على كل خدمة يقدمها (fee for service)، مما يحفزه على تقديم أكبر عدد ممكن من العلاجات وأعلاها ثمنًا، طالما بقيت ضمن قدرة المريض أو شركة التأمين على الدفع. ورغم غياب الأرقام التي تتيح لنا التأكد من حصول هذه الظاهرة في العلاجات الجراحية، إلا أننا نراها بشكل جلي عند تحليل العلاجات الدوائية التي تنشر أرقامها في تقارير الحسابات الوطنية الصادرة عن المجلس الصحي العالي. ففي عام 2017، بلغ الإنفاق الدوائي 37% من مجمل الإنفاق الصحي في القطاع الصحي الخاص (325 مليون دينار) وهذه نسبة مرتفعة إذا ما قارنّاها مع الأنظمة الصحية العالمية، ومرتفعة جدًا إذا ما قارنّاها مع القطاع الصحي العام في الأردن، حيث تشكل ما نسبته 17% فقط، أي 268 مليون دينار، رغم الفارق الكبير في عدد المرضى المستفيدين بين كلا القطاعين [المخطط البياني (6)].[33] يعود ارتفاع هذه النسبة لعدة أسباب، أهمها ما ذكرناه حول الحافز المادي لمقدم الخدمة (طبيبًا أو صيدلانيًا)، الذي يمتلك حافز صرف الأدوية الأصلية بدل الأدوية البديلة، مما يشي بقدرات أكبر لشركات الدواء في التأثير على العاملين في القطاع الصحي الخاص، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الدواء في القطاع الخاص.

نستنتج مما سبق أن الهدر العالي في القطاع الصحي الخاص يحرم القطاع الصحي العام من موارد هو في أشد الحاجة إليها، ويظهر هذا بشكل أوضح إذا علمنا أن نسبة الإشغال في القطاع الصحي الخاص هي الأقل، حيث تبلغ 45%، بينما تتراوح بين 68% و75% في القطاع الصحي العام بأنواعه.[34] هذه النسبة المنخفضة في القطاع الصحي الخاص من جهة تشكل ضغطًا على القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي العام، كما لاحظنا خلال أشهر انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنها أيضًا تشكل حالة ضغط على مالية القطاع الصحي الخاص نفسه، حين تكون أكثر من نصف أسرته فارغة على مدار العام.

تكامل القطاعات وآفاق الحل

إن هذه المعضلات التي تسبب بها القطاع الصحي الخاص لم تكن خافية عن أعين الكثير من الخبراء الأردنيين، واستمرت الحكومات المتعاقبة بتقديم العديد من المقترحات لإصلاح النظام الصحي، ولعل تشكيل المؤسسة الطبية العلاجية عام 1987 كان من أهم المحاولات الجادة في هذا السياق، قبل أن يتم إجهاضها، لتتبعها مقترحات كثيرة أخرى آخرها التوصيات الصادرة عن دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني،[35] وتوصيات اللجنة المشكلة من مجلس الأعيان.[36] إلا أن القاسم المشترك بين هذه المقترحات هو أنها جميعًا وبلا استثناء حصرت مقترحاتها في القطاع الصحي العام، وتجنبت طرح أي تصور شامل للنظام الصحي ككل، وتحديدًا القطاع الصحي الخاص. فأي حل لا يأخذ القطاع الخاص وآثاره بعين الاعتبار، ولا يطرح تعديلات جذرية وجريئة على الوضع الحالي هو حل قاصر بلا شك.

إن أي مقترح جاد لإصلاح النظام الصحي لا بد أن يبدأ بإطلاق حوار وطني على مختلف المستويات، لصياغة الأهداف الصحية الوطنية من جديد. ولا بد أن يمتلك المتحاورون فهمًا عميقًا لواقع النظام الصحي الأردني المتشابك والمعقد، فضلًا عن فهم أسس الاقتصاد والتمويل الصحي، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة، وإدراكًا لمختلف الأطراف ذات العلاقة، حتى يتم توجيه مصالحها ضمن أولوية المصلحة العامة، ومن ثم تبنى السياسات التي تحدد معالم الطريق للوصول نحو التغطية الصحية الشاملة. إن هدف الوصول نحو نظام صحي يوفر تغطية صحية شاملة يتطلب بعض الخطوات البديهية أولًا، وهي توحيد النظام الصحي المتشظي حاليًا، من خلال توفير مظلة توحد آلية صنع القرار وآلية تمويل الخدمات الصحية، وتراقب نوعية الخدمة الصحية المقدمة، بما يضمن التوزيع العادل للإنفاق والوصول المتساوي للخدمة الصحية بين جميع أفراد المجتمع الأردني. إن قدرتنا على تحقيق هذه العدالة في الصحة هي اختبار للقيم التي نرفعها كمجتمع.

-

الهوامش

* الكاتبان طبيبان متخصصان في الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية.

[1] Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information. The Quarterly Journal of Economics, 90(4), 629-649. Retrieved March 23, 2021, from http://www.jstor.org/stable/1885326

[2] من أوائل من شرح وفصل في هذه الجزئية، هو كينيث أرو Arrow في مقالة علمية نشرها في الستينات..

Arrow, K. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. The American Economic Review, 53(5), 941-973. Retrieved March 23, 2021, from http://www.jstor.org/stable/1812044

[3] للاطلاع أكثر على تنظيم القطاع الصحي في اليابان ومبدأ عدم الربحية “non-profit principle” http://www.ipss.go.jp/s-info/e/ssj2014/004.html

[4] Doyle, Yvonne, Justin Keen, and Adrian Bull. “Role of private sector in United Kingdom healthcare systemCommentary: Cooperation should be based on what the public wants and needs from its healthcare system.” Bmj 321.7260 (2000): 563-565.

[7] عادل عواد الزيادات، الخدمات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية 1946 – 1987

[8] التقرير السنوي لإدارة الصحة العامة في إمارة شرق الأردن سنة 1926.

[9] المصدر: التقارير السنوية لإدارة الصحة العامة في إمارة شرق الأردن للأعوام 1926، 1928، 1932، 1937، 1939. والتقارير السنوية لوزارة الصحة الأردنية 1949، تقرير 1951- 1957، تقرير 1958 – 1965، تقرير 1972- 1977،تقرير 1978، والتقارير من 1980 وحتى 2019.

[11] التقرير السنوي لوزارة الصحة للسنوات 1958 – 1965، ص 6

[12] تيسير جميل ملحم، موسوعة التأمين الطبي في الأردن 2018

[13] الأردن من أفضل (10) دول بالعالم استقطاباً للسياحة العلاجية – صحيفة الرأي، نشر بتاريخ: 19 أيار 2013.

[14] (وهذا ما يعرف بالطلب الناجم عن العرض Supply induced demand)

[15] تقرير الحسابات الصحية الوطنية 2016 – 2017، المجلس الصحي العالي.

[16] World Health Organization. 2003. “Social Health Insurance: Report of a Regional Expert Group Meeting”. World Health Organization. New Delhi, India.

[17] عادل عواد الزيادات، الخدمات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية 1946 – 1987

[19] تقرير أعمال التأمين في الأردن 2019 الصادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين

[21] https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)

[22] المرجع الأول: عادل عواد الزيادات، الخدمات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية 1946 – 1987، ص 141 – 144.

[23] فريد سليم مصاروة، المؤسسة الطبية العلاجية (٣-٤) – صحيفة الرأي، نشر بتاريخ: 28 تشرين الثاني 2019.

[24] مرجع سابق: تقرير الحسابات الصحية الوطنية 2016 – 2017، المجلس الصحي العالي.

[25] المرجع الرابع أعلاه: التقرير السنوي لوزارة الصحة للسنوات 1951 – 1957.

[26] المرجع العاشر: التقرير السنوي لوزارة الصحة للسنوات 1958 – 1965

[27] ولعل مرد ذلك للقرار الذي كان يلزم الأطباء بالعمل في الحكومة أو الخدمات الطبية مدة سنة أو سنتين

[28] مرجع سابق: تقرير أعمال التأمين في الأردن 2019 الصادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

[29] أهم كلف التأمين الاختياري هي تسويق بواليصه بشكل مستهدف، ليؤمن الأشخاص ذوي الاختطار المنخفض ويتجنب الأشخاص ذوي الاختطار المرتفع

[30] D M Cutler and R J Zeckhauser (2000) The anatomy of health insurance, Handbook of Health Economics, Elsevier, chapter 11 doi:10.1016/S1574-0064(00)80170-5

[32] يقصد بـ Diagnosis related groups أنها محاسبة مقدم الخدمة بمبلغ مقطوع يختلف حسب تشخيص المرض.

[33] مرجع سابق: تقرير الحسابات الصحية الوطنية 2016 – 2017، المجلس الصحي العالي.

[34] التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الصحة 2019

[35] ورقة صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان «تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن (خدمات الرعاية الصحية الحكومية والتأمين الصحي الحكومي)»